MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

年越し工作

A Happy New Year!

/☆Go Back☆/

2005年になりました。本年も欠伸軽便鉄道をよろしくお願いいたします。

年末は穏やかで暖かい晴天続きで、どちらかというと飛行日和だったため、鉄道部門にそのしわ寄せがありました。仕事も少なく忙しくなかったわりに工作は進んでいません。反省しなければなりませんが、もしかしたら、今後もずっとこんなペースかもしれませんし、過去を眺めましても、ほぼ今までもこんなペースだったように思えますので、特に期待もせず、ぼちぼちと見守っていただければと思います。

ネコパブリッシングの『今日からはじめる庭園鉄道』が年末に発行されました。以前に紹介したプレスアイゼンバーンの『庭園鉄道年鑑86/87』に次いで、この分野のムック本としては17年ぶりの2冊目です。しかし、取材に来たのが11月ですから、よく短時間でこれだけのものをまとめたなと感心。Gゲージの庭園鉄道を実際に編集部の人が作った記事が、この本の核心だと思います。鉄道模型を触ったことがない人に向けたピンポイント性はなかなかに先見でしょう。しかし一方では、既にこの分野にどっぷり浸かったマニアの人たちから見ると、いずれもネットでお馴染みの情報ばかりです。これは、雑誌というメディアの今後のあり方についても考えさせられますね。ようするに、雑誌が紹介するより早くマニアはネット発信してしまい、スペシャルな情報は周知のものになってしまう時代でもあるわけです。最近、マニアの人に聞いてみると、思いのほか、雑誌離れが進んでいます。自分の好みの記事がないと買わない、という人が増えているようです。

そう考えると、機芸出版が発行している平岡氏や三ツ矢先生の本は、やはりコンテンツの高質さが際立ちますね。そこにあるのは単なる情報ではなく、もっと普遍的な技術と精神であり、しかもそれがたった1人の人間から発していることへの畏怖を感じずにはいられません。

さて、上の写真は年末30日に撮影したもの。レンガサークルで列車の運行を見守る駅長の後ろ姿。西庭園を走っているのはAB10の列車で長男S氏が運転をしています。31日から少し寒くなりましたけれど、それでも透き通った青い空の下、日差しはまだまだ暖かいです。

毎年、大晦日はTVも見ず、炬燵にも入らず、一人籠もって工作をすることにしています。工作をしながら年を越せる幸せをかみしめましょう。元日も、初詣も行かず、おせち料理にも目もくれず、工作をするのです。

しかし、雪が積もりませんねぇ……。

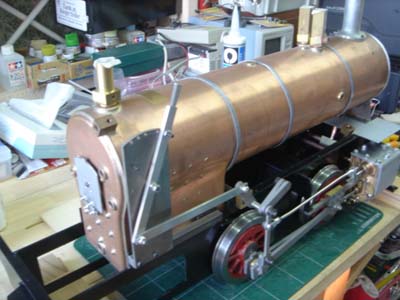

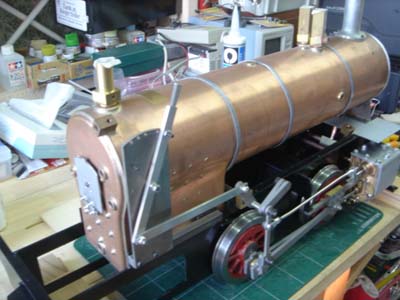

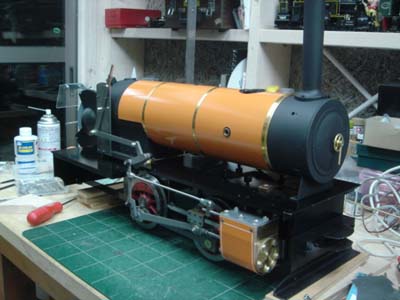

<コッペル組立進む>

コッペルのシリンダ組立のリベンジです。弁装置を本組みし、蒸気室の上をアルミ板で蓋をしました。ここはシリコン系シーラントを塗ります。グラファイトヤーンは、手前のロッドの出口に詰めて使うのですが、ニイザキM.E.から先日タイミング良く届きました。大感謝。

はやる気持ちを抑え、シーラントが固まった翌日に、コンプレッサでエアーを吹き込んでテストしました。今回は軽快に車輪が回転しました! 漏れもなさそうです。良かった良かった。というか、同じように1回目も組み立てていますので、やっぱり、シリンダブロックの溝の加工位置が間違っていたのが主な原因だったという結論になります。

さあ、一気にやる気が出てきました。次はボイラの工作です。2枚目の写真が仮に載せてみたところ。ボイラに3本巻いてあるのは鉛の帯板で、これは、ボイラカバーとの隙間を作るためのスペーサです。断熱材とかは使いません。

OSのキットのようには全然いきません。どの部品もすべて削ったりして調整する必要があります。組めることがわかったら、外して塗装をする、という手順。ボイラ自体は、耐熱塗料(つや消し黒)を吹き付けました。カンペのもので耐熱温度は600度だったかな。もう1つ1200度までOKというストーブ用の塗料も買ってあったのですが、そこまでの耐熱性は必要ないし、色と艶でこちらにしました。カバーをしますから大部分は隠れますが、一応全面を塗りました。写真の手前に煙室扉(機関車の一番前の部分)があります。トーマスはここに顔がありますけれど、あそこは熱いところだから顔が赤くならないだろうか、と心配になります。

ボイラカバーの方はサーフェイサのあとラッカーでオレンジに塗りました。こちらは何度か吹き付けたあと、軽くペーパをかけて、トップコートのクリアをさらに吹き付ける予定です。

<冬のグース>

クリスマスの日、落ち葉を拾うまえに3号機グースを走らせて撮影しました。アーチ橋の奥の樹については、指摘メールを沢山いただきましたが、やはり山茶花らしいです。芝はまだ緑が残っていて、やはり暖冬ですね。

ガレージ駅のプラットホームです。1番線にグース。2番線に客車と貨車。こうしてみると、グースは小さいです。レールトラックですから小さくて良いのです。

グースのキャビンの窓ガラスは、現在スモークになっていますが、先日クリア板を買ってきましたので、まもなく取り替えになりそうです。族仕様は今回が最後かもしれません。

ポーチ近くのクロッシングを通過するグース。草は枯れて落ち葉でいっぱい。これ、線路を掃除したわけではなく、いきなり走らせているのですが、もうそんなに線路上に落ち葉はありません。つまり新しい落ち葉の供給は既に止まっている、というわけですね。

西庭園駅の切り通しの両側は落ち葉が最も堆積しているところです。凄い量ですね。喜んでいる場合ではありません。

芝の上にも落ち葉がいっぱい。ここは、のちほど掃除をしました。もうすっかり冬景色。でも、暖かいのです。風もなく日向は本当に暖かい。絶好の庭園鉄道日和といえますが、しかし、社長には風がないときは飛行機を飛ばしにいきたくなる習性があるため、どうしても、いつでも遊べる鉄道よりも飛行機が優先されてしまいます。

風で吹き寄せられたのでしょうか。線路脇に落ち葉が集まっています。グースが走ると、カウキャッチャがラッセル車みたいに落ち葉をどけていきます。カウキャッチャはボール紙製なので、面白がっている場合ではありません。

ラッセル車といえば雪。しかし、今年は今のところ降りそうにありませんね。ロータリィ除雪車もその後、工作はストップしています。突然雪が降っても稼働できません。雪をバックに記念撮影をするくらいがせいぜいでしょう。

このあとスバル氏と落ち葉を拾いました。庭の一部だけですが、ゴミ袋で7袋くらいでしたか。「ゴミ袋って30円くらい?」ときいたら、そんなにしないそうですね、3円くらいとか。もっと高くして、ゴミ税というか、清掃局の収益にしたら良いのに、と思いましたが、世の中、「お金を出してゴミを捨てる」ことにまだまだ抵抗があるのでしょうか。

<カーブ半径とスケール考>

当たり前ですが、室内は暖かいです。以前の書斎の片隅にHOのパイク(小さいレイアウトのこと)が置かれたまま。線路上には、機関車が出しっぱなしです。右に見えるのは、スチームエンジン。そういえば、かつてはここにボール盤が置かれていましたね。ガレージが完成したあと、この書斎はほとんど倉庫と化しています。

さて、このパイクですが、カーブの半径は180mmくらいです。縮尺でいくと、これはGゲージの半径600mmと同程度です。このまま5インチに拡大すると、半径2mくらいになります。5インチで、半径2mを通過できるC型蒸気機関車があるでしょうか? Bタンクでも、従輪があるともう絶望的です。

HOのCタンクを2台。いずれも以前にご紹介したことがあるはず。黒い方は日本的なプロポーションです。この機関車、信じられないほど静かにゆっくりスムーズに走ります。もう1台の未塗装の方は、前と後ろにそれぞれ非駆動輪があって、煙突もダイヤモンド型でどことなくアメリカン。いずれもC型ですから動輪軸が3本あるわけで、こういうのは、急カーブに弱いのです。つまり、動輪が真っ直ぐに並んでいるのに、線路がカーブしているわけで、そこに無理が生じます。まん中の車輪が左右に少し遊びがあって動けばなんとかなりますが、ロッドやギアの関係もあって、それも難しいわけです。模型によっては、真ん中の動輪のフランジ(周囲の出っ張った部分)をなくしてしまったものもあります。

LGB(レーマンのGゲージのこと)ではどんな大きな車両も半径600mmの急カーブを回りますし、だいたい外国の鉄道模型は急カーブに強く、HOでも半径400mmは楽勝です。日本の鉄道模型界はもっと急カーブ対応に努力するべきだと常々思います。5インチの製品のほとんどは、半径が最低でも4〜6mくらいが想定されているようです(一般的には、半径10mくらいが普通)。5インチ(127mm)は、Gゲージ(45mm)の3倍だから、この比率でいくと、半径1.8mくらいはすべてクリアすることも、やろうと思えば可能でしょう(人が乗る車両はそれなりに難しいですが)。HOゲージの8倍ですから、こちらから計算しても半径3mくらいは順当なところではないでしょうか。個人の庭園鉄道が普及するために一番大切な課題はこのあたりかな、と考えます。

模型とは「形を模する」ことだという感覚から「正確な縮尺」に拘る傾向が模型の本道として存在しますが、それがすなわち「リアル」であるかどうかはまた別の問題とも思えます。いえいえ、楽しめれば良いので、他人のことをとやかく言うつもりは毛頭なく、またなにかを正当化しようとも思いませんけれど、いろいろな考え方があることを認識することは大切かと。

変なたとえですが、歌手のもの真似をするとき、顔や服装や身振りを真似る形態模写は、形を真似ようとしていますが、ある意味で「笑い」の対象となる滑稽さを感じます。一方、声や歌い回しを真似る場合は、なんとなく「本質」を模している印象を受けますね。スケールモデルが最高峰であるという思想は、別の角度から観れば「本質ではない些末な部分を真似ている」という印象も与えるかもしれません。特に、一般の人が模型から受ける印象はむしろこちらであることを認識しても良いと思います。新年早々、問題発言ですみません。そういう森自身は、スケールモデルやスーパディテールが大好きだし、飛行機模型の方は完全なスケール指向です。ただ、「形を真似ることしか頭にない」ではいけないだろう、とときどき思い出すわけです。

<駅長と信号機>

駅長は玄関で日向ぼっこの毎日です。先日、セータを着せられましたが、無言の抵抗をして難を逃れました。しばらく、弁天ヶ丘線の車両に乗車していませんが、特に乗りたいという希望もなさそうです。

2枚目の写真は信号機。前回のレポートで、デッキに設置したタイプと同一の小型のものを、もう1つ入手しました。小振りなので庭園鉄道にぴったりです。今回は専用の取り付け金具も手に入れましたので、パイプの柱が不要ですが、場所によってはパイプがあった方が良いと思われますので、一応ホームセンタで鉄パイプを買ってきました。今回は320円でした。少し安くなっていました、同じ店なのに。

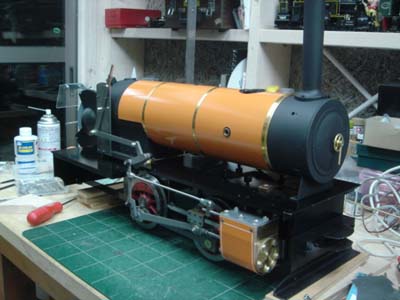

<コッペル、ボイラ搭載>

1週間ほど経ちました。毎晩夜な夜な塗装をしていました。シリンダカバー、ボイラカバーをオレンジ。ボイラや煙突を耐熱のつや消しブラック。フロアボードとランニングボード(?)などをつやありのブラック。だいたい塗り終わってから、組み立てたところ。シリンダカバーには白いラインを入れました。これは、描いたのではなくテープを貼って、クリアを吹き付けただけ。

あれだけ入念に仮組みしたのに、色を塗ってから組み立てると不具合が見つかって修正のため削ったりすることがあると、また塗装をし直しになりますし、そうかと思うと、単純な塗装の失敗が何度もあったり。気温が低いから難しいのです。垂れたときは、一度乾燥させ、サンドペーパをかけてから、もう一度やり直しになります。1色を平均、4、5回は吹き付けますし、裏と表があれば、一度には吹き付けられません。手間がかかります。

いずれにしても、部品の合わせや、微調整がかなり大変でした。全体像を示す正確な図面がないので、さきのことを想像しながらの組立になり、ミステリアスです。

<45mm新線のための測量>

最初の予定では10年かかると考えていた5インチの線路がほぼ敷き終わった状況(若干の支線が不整備)なので、今年以降は45mmの線路の工事を計画しています。常設にするか、それとも仮設にするかまだ決めていません。ナローならば、カーブ半径600〜1000mmくらいで充分ですから、邪魔にならないところに線路を敷いて、5インチとは立体交差させれば良いので簡単なのですが、大型のライブスチームの運転や、フリー走行を前提とすると、なるべく大きなエンドレス(フリーの場合は円形)が理想的です。今回、手持ちのLGBの線路で一番緩やかな曲線を持ち出して、庭に置いてみました。これは、半径が2320mmのR5と呼ばれる線路です。直径が5m弱になります。西庭園に敷いてみたら、こんな感じでした。土地が傾斜していますので、このままでは走らせることはできません。

しかし今日も暖かいですね。線路を出したのだから、どうせならば機関車を置いてみよう、というわけで次々に機関車を持ち出して記念撮影です。芝が枯れて黄色というか茶色というか、緑ではなくなっていますので、これまたリアルな風景になります。グリーンのテンダはFowler0-6-2、アウトサイドフレームのライブスチームです。

こちらはシェイです。同じメーカが同じ機関車(ミシカル#2)をプロトタイプにして製品化したものですが、前がライブスチーム、うしろが電動。ライブスチームの方は、エンジン部が少し大きくなっているのと、ボイラが大きくなっているようです。シェイのライブはどんな音がするのでしょう。楽しみです。

もう1枚の写真のシェイは、日本のアスターの製品。エンジンは3気筒です。少しだけ大型になりますが、それでも、バックマンのシェイよりはずっと小振りです。シェイならば、こんなに大きなカーブは全然必要ないでしょう。もともと急カーブ、急勾配に強い機関車なのです。

そういえば、OSが5インチのシェイを販売していますが(250万円くらいでしたっけ)、あれは半径4mを回るそうですね。弁天ヶ丘線でシェイが走る日がいつか来るでしょうか……。でも、できればミシカルのようなT型ボイラの小型シェイが良いなあ。

レールトラックというか、グースというか。発祥はアメリカのリオ・グランデ・サザン鉄道(サイドに書かれたRGSはその頭文字)ですが、よたよたと走る姿がカモに似ているので、ギャロッピング・グースと呼ばれています。写真はそのうちの初期のタイプ2機のモデル。いずれもチェーン駆動の電動。ブラスモデル(真鍮製)です。左はカウキャッチャを、右はスノープロウを装備してます。

弁天ヶ丘線にもし常設の45mmゲージ・レイアウトを作るなら、電動車両はバッテリィ駆動に改造することを予定しています。つまり、線路から集電する通常のGゲージのシステムではなく、ライブスチームと同様に、自身だけで独立して走る方法にしようと。コントロールは必然的に、フリーかラジコンになりますね。

LGBから(海外のみ?)発売になったフランクですが、メーカはアスターのようです。シャーシが赤いのはドイツ塗装ですね。でも、がっちりとした作りがいかにもLGBです。

もう1枚はアスター製のグラスホッパ(というニックネームの古典機関車)。馬車みたいな客車を引いています。ボイラもシリンダも縦向きに置かれています。このモデルは1軸駆動です。

45mmのライブスチームでは、燃料はアルコールかガスが一般的です。また、走りながらボイラに水を供給することができるものは少なく、だいたいは、最初にボイラに入れた水だけで動かすので、1回で走る時間は15分から20分くらい(それだけ走れば充分ですが)。水よりもさきに燃料がなくなるようにできています。この手の機関車で一番単純なのは、以前に何度か紹介したMamod製のもので、首振り(オシレーチング)エンジンを装備しています。新品でも5万円程度で買えると思います。線路も半径60cmのエンドレスで充分。ただし、いずれにしてもライブスチームは火を使うので室内では遊べません。

<スチームトラム>

もっと安くて簡単にライブスチームで遊べないか、と思って10年近くまえに作ったものです。この分野ではよく知られている科学教材社のキットをベースにしています。森は3000円くらいで買った記憶でしたが、ハンズで最近見たものは、もう少し高かったと思います。現在は製造されていないかもしれません。これは首振りエンジンではなく、バルブを備えた本格的な作りです。ただ、安価量産品のため精度は低く、このため力が弱いので貨車を牽引するような真似はほとんどできません。写真は、これにボディを被せてスチームトラムに改造したものです。

ボディは飛行機で使うアルミ板を使用。アルミは熱に弱いので本当は不適材ですが、作ったときは「紙やプラ板よりはましだろう」という判断でした。長い間、未塗装でしたが、先日、ついに10年ぶりくらいで色を塗ってもらえました。ボイラのところの黒が耐熱塗料で、コッペルのボイラのついでに塗ってもらえたのです。おこぼれにあずかったわけです。人生諦めてはいけません。

サイドには白線も入れてもらえました。前面にはライトらしきものも取り付けてもらえました。これは、ジャンク箱で見つけたレーシングカーのアルミホイルを適当に加工したもの。

写真のように、ダンプカーよろしくボディが前方に倒れます(前でヒンジになっている)。このようにしておいて、後ろから点火した固形燃料を差し入れるのです。写真の右に写っているぴかぴかの金具が固形燃料を載せるスプーンです。以前に走らせたときには、せいぜい1分くらいしか動かなかった記憶です。Mamodよりは性能が悪い、ということですね。安いのでしかたがありませんが。

<工具物語>

コッペルの組み立てで、小さな六角ボルトを沢山締めたり緩めたりなければなりません。ところが、これが3.5mmなのです。上の写真は、ナット回し、とか、ナット・ドライバと呼ばれる工具ですが、一般に流通しているものは、2.5mm、3mmがあって、次は4mmへ飛びます。その上は、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm。ようやく6mmくらいからスパナが出始めますね。というわけで、ずぅーと、3.5mmのナット回しを探し続けて三千里だったのです。もちろん、ハンズにもないし、工具屋さん、金物屋さんにもありませんでした。ところが、最近、ネットのお店で発見。2.5〜6mmまでの7本セットで980円。安い!(ただし、送料別) 3.5mm1本で2000円を出しても良いくらいなのに……。というわけで、手に入れました。嬉しいです。でも、1本しかないのは、ちょっと不安。

もう1枚はドリルの刃。径はどちらも2.5mmです。長さが違いますが、それはあまり関係がありません。実は、左は通常の鋼材用。右は真鍮(黄銅)専用なのです。ヤスリは鋼材用と真鍮用は分けないといけませんが、実はあんまりしっかり守っていません。ドリルの刃の場合も、ずっと真鍮の工作のときには鋼材用を使用していました。別にちゃんと穴が開けられます。しかし、貫通するときに、引っかかりやすいので、最後は本当に力をかけず、ゆっくりと慎重に開ける必要があります。とても注意が必要です。失敗すると、工作物を壊す恐れがありますし、穴も綺麗に開きません。つまり、真鍮には適さない刃なのですね。

実は、欠伸軽便鉄道の広報部長N倉氏の実家がこの関係の刃物屋さんなのです。それで、真鍮用の刃を1本作ってもらいました。通常は114度のところが、真鍮ならば120度が良いとのことでした。微妙ですが、この刃を使って開けてみたら、見事に引っかかりませんでした。やっぱり道具は選ばないと……。

その真鍮用ドリル刃で作った煙室扉のパーツです。真鍮のロストワックスの(ようするに溶かして型に入れる鋳物のような)パーツで、これが一番穴あけが厄介な材料です。ところで、この煙室扉ですが、ハッチが開くのではなく、全体が取り外せる仕組みなので、蝶番はダミィです。けっこう良いアイデアですよね。全部が取れたら、煙室内の掃除がもの凄く楽だと思います。

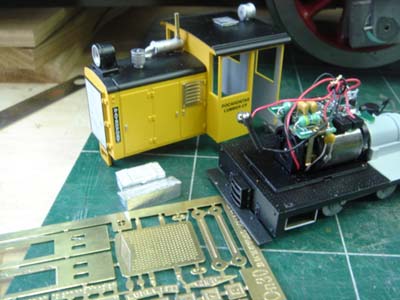

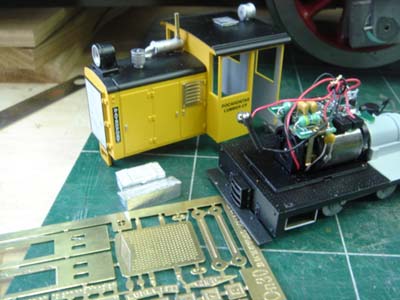

ついでにもう1枚。コッペルを作っている同じ机で、バックマンOn30のガソリン機関車をディテールアップしているところ。この機関車用のディテールアップキットがあるのです。ホワイトメタル製のマフラ、エアクリーナ、後部ライトなどが、既に取り付けられました。あとは、真鍮のエッチング・パーツを幾つか取り付けます。最後に塗装をしたら、へビィデューティ仕様になっていることでしょう。

<改造機関車>

30日の夜に塗装をしました。上の写真と見比べて下さい。もともとは黄色と黒の2色でしたが、ひとまず軽くオレンジ色を吹き付け、そのあと、黄土色や白、灰色で汚すつもりだったのですが、オレンジ色を塗っただけで、下地の黒や金属色が透けるため、けっこう良い感じになりました。まだ、ネームプレートやナンバプレートがついてません。というわけで、ひとまずここでレイアウトにのせて撮影。ロストやホワイトメタルのおかげでウェイトが増して、ますます走行も安定しました。

ボンネットサイドについた空気抜きの3枚板が利いていますね。ラジエータグリルもでっかいのが付きました。後部には、ウェイトやタンクが取り付けられています。下回りでは、ロッドを取り替え、スカートを取り付けました。ロッドが見えるように、スカートのカバーは開いています。これを開けたまま走るのは変ですね。さて、まだ手摺や道具箱などのディテールパーツが残っています。もう少し料理しましょうか。

<非鉄道話題>

新しいエアコンで非常に暖かいスバル氏の部屋を借りて仕事をしていますが、このスバル氏の部屋には専用の控え室(化粧室、バス・トイレ付き)があって、そこから、窓越しに工作室が見えるのです。いつもここから監視されていたのか、という角度で写真を撮りました。工作台の上に、組立中のコッペルが乗っています。手前にボール盤が見えます。ヘルメットみたいなのは、溶接をするときのマスクです。実は、これは窓ではなくて、ドアなのです。このドアは、向こう側にコンプレッサやボール盤を置いたため、現在は使えません(笑)。通行を拒絶しているわけですね。

もう1枚は、そのスバル氏の部屋のソファに集まっているぬいぐるみたち。その中に、ずっと弁天ヶ丘線のマネージャ氏がいます。左の黒いのは一日駅員さん。右はファアファアですね(たぶん)。

まったく鉄道に関係がありませんが、『大人の科学』という雑誌のふろくの蓄音機。全然関係ないかというと、実はそうでもありません。『大人の科学』の次号は蒸気エンジンがふろくになるそうで、そのために弁天ヶ丘線の技術部へ執筆依頼が舞い込みました。それを引き受けたおかげでこの蓄音機の号がいただけた、というわけです。ね、関係があったでしょう? しかし、パーツを切り出したりもせず、接着剤も不要、こんな超簡単な組立キットがはたして「大人の」なのか、と不思議に思いました。これくらいは、昔は完全に「子供」の領域だったかと。

もう1枚は、ブリキのレトロ・トイで、寝ているクマ。電動で、目覚ましが鳴り、クマが起き上がって欠伸をします。動かなかったのですが、大晦日に分解して直しました。何十年も昔の製品なので、ハンダ付けが脆くなって断線していることが多いのです。鉄道に関係がありませんが、一応「欠伸」には関係がありますね。もっとも、全然鉄道模型に関係がないかというと、そうでもなくて、ゼンマイのブリキのおもちゃは、鉄道模型と(少なくとも森の中では)同じジャンルなのです。

そういえば、前回のレポートで書いたバンダイ・コレクションの「世界のおもちゃ展」、先日高島屋に観にいってきました。生憎写真撮影ができず、ご報告ができませんが、すばらしいおもちゃでいっぱいでした。軽井沢のワールドトイミュージアムで聞いた説明では、ブリキのおもちゃでクマやサルが多いのは、外国へ輸出するときにその国の人間がどんな人種かわからないので、それならば動物にしよう、という当時の発想だったとか……。

<年末運転>

12月30日も弁天ヶ丘線は運行。風が少し冷たくなったかもしれませんが、日差しは暖かいですね。特に整備もしていませんが、いきなり走っても大丈夫です。ポイントマシンもトラブルなし。線路にオイルを吹き付けるのも2カ月に1度くらいでOKです。寒い時期には、霜柱などに悩まされている鉄道が多いですが、弁天ヶ丘線は、線路が地面に固定されていないので、霜の被害は皆無です。

<除雪車試運転>

「明日は雪が降る」とスバル氏が言いにきたので、夜中にガレージでロータを塗装し、除雪車の運転に備えました。でも、降ったのは夜が明けてから30分くらい。まったく積もりません。北のデッキだけは僅かに白くなりました。

一応試運転として出動。今回はショートカブースのボディが載っています。もうお気づきのことと思いますが、このロータリィ除雪車はボディがありません。台車と前部ロータリィの部分だけなのです。ボディは、他の車両のどれかを載せ替えられる設計(?)です。弁天ヶ丘線の車両はすべて幅が300mmで統一されているので、長さは合いませんが幅はぴったり。有蓋車やカブースを載せて、いろいろな除雪車が楽しめるのです。

ロータを赤紫にしただけで、少し雰囲気が変わりました。ライトを点灯させましたが、ライトにまだマスキングテープが貼ったままでした。ぼんやり光っているのはそのためです。モータを駆動して、ロータも回してみました。これで雪が飛んだら最高なんですが、発泡スチロールの粒くらいしか飛ばないことでしょう。

<工作の大晦日>

大晦日はこれをこつこつと作っていました。Oスケールのストラクチャで、給水タンクです。木製のハシゴやデッキを作りました。まだ途中です。

工作室はエアコンとファンヒータで暖房しています。静かですね。2005年も、ここで沢山のものを作りましょう。

/☆Go Back☆/