MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

落ち葉を踏んで走る

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

寒かったですね、1カ月ほど。少し持ち直して、暖かい休日がやっと訪れました。弁天ヶ丘線は、たとえ乗客がいなくても、運転手一人だけで運行されます(どっちかというと、その方が多い)。

すぐ横の敷地でガレージの工事が本格化しています。職人さんが仕事をしているすぐ横で、機関車に乗って遊んでいるのも気が引けるわけですが、それでも隙を見て走っております。庭の万年紅葉はますます赤くなり、そして散り始めました。線路を箒で軽く掃いてから、まずはオレンジのレールトラックを走らせて線路をチェック。そのあと、列車はゆっくりとスタートします(脱線が恐いから)。

<ガレージ工事の影響>

まず、倉庫に使っていた元犬小屋(檻といった方が良いですね)がありましたが、ここを掃除して、風が入らないようにテントで覆い、工事の職人さんたちの休憩所として使うことになりました。捨ててしまいたい粗大ゴミがいっぱいあったので、それを運び出してもらって非常に助かりました。屋根に穴が開いていて、雨が漏りますが、上もテントで覆ってもらえそうです。

工事で出る廃材を密かに集めています。レンガ敷きの部分を剥がしたので、大量のレンガが掘り起こされました。土の山から拾ってきて、ため込んでいます。前回の車庫もそうでしたが、弁天ヶ丘線建設の資材となります。土も砂利も、残しておいてほしいなあ……。反対側へ視線を向けた工事の様子は、自動車製作部内のガレージ製作部のレポートをご覧下さい。

<小さな実験>

ブレーキの実験を繰り返しています。やはり、1軸だけなので、それほど劇的には効きません。2mで停まるところが、1mになる、という程度。もう少し改良が必要かもしれませんね。その後、この自転車のブレーキの部品をあちこちで探しているのですが、どこにも売っていません。名古屋のホームセンタではないのかな。先日、栄町のハンズでも探したけれど、ありませんでした。もともと買ったのは東京の新宿のハンズですが。

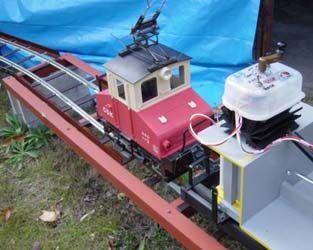

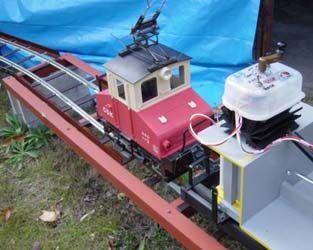

さて、2枚目の写真は、プラスティックのプランタを2つ重ね合わせて載せ、タンク車らしく見えないか、と試しているところ(下回りは無蓋車のもの)。ヨーロッパの貨車によくある樽の感じでワインでも運んでいるみたいでグッドなのですが。駄目ですね、大き過ぎます。もう1周り小さいのか、あるいは普通の鉢の形のものを前後に合わせて使った方が良さそうです。次のレポートまでに試作車を作りましょうか。

<スチームエンジンのおもちゃ>

アルコールや固形燃料を燃やして、水を温め蒸気の力で走ります。火を使うため家の中では遊べません。写真は最近、オークションで手に入れた消防自動車とトラクタ。この手の伝統的なおもちゃは、今でも新品が手に入ります(高いですけど)。走りだすまでに時間がかかるし、動いてもとてもゆっくりで、しかも動いている時間は1分か2分くらいと短いです。でも、楽しいです。

<弁天ヶ丘線一周の旅>

弁天ヶ丘線の線路配置はまだ正式なページが公開されていません(単なるエンドレスですので公開するまでもないですが)。どこの個人鉄道でも必ず紹介されている路線の情景案内ですが、今まで、一度もぐるりと一周する様子を順番にご覧いただいたことはなかったと思います。というわけで、やってみましょう。

引込み線で編成を組みます。今回は4号機デキ3、バッティとコントローラを載せた乗用トレーラ(台車は運材車)、無蓋車(羊が乗っています)、カブース、という順当な列車です。車庫は風雨に耐えて健在です。半径4mの線路が積まれていますが、将来の延長工事に備えたものです。

では出発。今回は左周りでいきましょう。このカーブは半径2mですが、弁天ヶ丘線の全車両が余裕で通過できます。手前にちょっと見えているのは、地面に仰向けに倒れている信号機です。

本線に入りました。今、機関車がさしかかっているところが踏み切りで、実際に人間がここを通ります。全コースの中で最も低い部分になります。手前には本物のポイント転換器。現在、弁天ヶ丘線には3つのポイントがありますけれど、これらはいずれも手動式ですので、一度、機関車を停めて、運転手が降りて、ポイントを切り換えにいかなければなりません。手間ですが、しかし本物だってこうやっているところがあるわけですから、我慢しましょう。

左に緩やかにカーブ(半径4m)しながら、登っています。この近辺はかなり土を盛って、砂利を運び入れた部分です。

機関車がトラス鉄橋にさしかかりました。手前にある踏み台が、トーマが線路を渡るために置かれている台です。地面は逆に向こうへ下がっているので、鉄橋は30cm〜50cmほどの高さになります。乗ってみると、けっこう高く感じられてスリルがあります。

トラス鉄橋のスパンは180cmです。橋自体は真っ直ぐで、線路はカーブしていますから、左右のクリアランスはぎりぎりです。

この鉄橋は4cm角のアングル材をボルトで組んだものです。プレートなどのパーツは共通化されているので、長い橋に造り直したり、増設したりすることが可能な設計です。また、幅を変えることも簡単です。将来、もう少し大きな橋を造る計画があって、そのための習作と位置付けて作りました(早く作りたかっただけですが)。

トラス鉄橋を渡ると、しばらく高架です。地上40cmほどの高さを走ります。この部分もスチール・フレームの上に乗っています。それらしい走行音がして楽しいです。

小屋の前を通過し、さらに高架で直線が続いたあと、2本の松の間を抜けます。最初は松の左側を通っていましたが、コース変更した箇所です。

林の中に入ります。笹の葉でしょうか。鬱蒼とした草木の間を抜けていきます。この近辺もまだ高架で、コンクリートブロックの上に線路がのっています。

ようやく線路が地面につきました。一番クリアランスが厳しいのが、写真のとおり、右側を掠める木の幹。この近辺もかなり土を盛りました。落ち葉が散って良い感じになっています。

デルタ線まで、戻ってきました。これで一週です。紅葉の落ち葉で地面は真っ赤ですね。写真はなんだか寒々しいですが、今日はぽかぽかとした良い天気でした。