MORI Hiroshi's Floating Factory

Automobile Workshop

GARAGE LIFE

<ガレージ製作部>

工事も佳境、もう少しです

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

寒いですね。建築・土木の工事って、そういう意味では過酷です。屋根が完成したので、雨は凌げるようなりましたが、風は吹き抜けるため、現場は寒いです。

今週は、屋根の仕上げ(まだ一部残っています)、外壁のパネル張り、内部は壁面の棚の造作、扉、同時に塗装、板金、ガス、水道などの工事が入りました。あと2週間くらいかな。次の次のレポートでは完成しているはず。

この段階になってくると、足場が邪魔になります。足場を撤去したいけれど、足場がないとできない作業はそのまえに終わらせないといけません。業種相互の工程が入り組み複雑になります。できれば、高所の作業はもう完了させたいところ。だけど、こういう形の屋根って、足場がないと上れませんからね。

<内外装工事進む>

写真は北側の妻壁を見上げたところ。トラスの接合部の上は、大きな窓になります。そのフレームの金属を溶接して作りました。これは、このあとペンキを塗って白くします。

もう1枚は南の入口。1階は広い開口部で、シャッタが付きます。現場監督が立っている辺りが中央ですから、幅の広さがわかるでしょうか。6m以上あります。

その南側の妻壁にも、鉄骨フレームの間に、ステンレスの内装用の枠が組まれました。南側は窓が小さく、ほとんどが壁になります。

こちらがそのアップ。ステンレスのコの字型の材を溶接で止めていきます。これにボードを取り付けるわけです。赤い構造部材は最終的には見えなくなります(だから仕上げ塗装がされていない)。

<毎朝の検査>

毎朝、職人さんたちが来るまえに現場監督が視察します。珍しい新しいものはないか、と探します。壁に使われたステンレス材が置かれています。3枚目の写真でトーマの後方にあるのが、それを切断するカッタのようです。

<屋根と外壁面>

この特殊な屋根は、また別の板金屋さんが来ているようでした(職種的には同じですが、他の仕事と分けている様子)。まだ完成していません。大きなドラム缶のような構造です。材を繋ぐ部分(リブ)は、折り曲げて、組合せ、そこを機械で締め付けて接合していました。「ハゼ」というのだと思います。

既設の建物(母屋)との接合部。屋根は曲面だし、壁はここで折れ曲がるので非常に複雑な形状になり、現場合わせになります。雨仕舞いが難しい箇所でしょう。

2枚目の写真は、その折れ曲がった壁の部分を内側から見たところで、このような形の断面になりました。まだ完成していません。2種の板金職人の仕事が重なるため、調整が難しいのでしょう。

南の妻面は、外側にサイディングボードを張りました。今は白いですが、ここはペンキで仕上げますので、違う色になります。小さい窓が2つあり、一番高いところに、三日月型の明かり採りが開きます。

2枚目は東面の壁の外側。こちらは断熱材の上に黒い防水シートを張り、角材(通風胴縁)を打ち付けたところ。これで隙間を開けて、その上にさらにサイディングボードを貼り付けます。

<雪が降りました>

1/30は雪が降りました。でも、積雪は2cmくらいだったでしょうか。残っていたのは午前中だけで、午後には解けました。

写真は西側のウッドデッキの端です。赤い花が咲いています。

今日は工事はお休み、自動車が山道を登ってこられないだろう、と思っていたら、大工さんが8時に来てびっくり。飯田から来ている大工さんなのです。これくらいは雪とは言わないのかも。

現場監督は、工事よりも雪が気になってしかたがありません。

食べています。鼻に証拠が残っていました。

<壁の内側はすべて棚>

室内の壁は、すべて整理棚になります。断熱ボードや斜めの緊張材も隠しません。このまま。棚の横板は取り外しができ、個々に高さが変えられるようになっています。

2枚目の写真は後日写したもので、木目を消さない程度に薄く白っぽいペンキが塗られています。いろいろごちゃごちゃしたものがここに置けます。つまり、ものを何一つ隠さない収納です。収納収納と世間では煩い昨今ですが、見苦しいものを持つから隠さなければならなくなるのです。自分の気に入ったものばかりだったら、全部出しておけば良いのでは?

<ドアが付きました>

ここは「駅」です。駅から入る小さい扉が付きました。高さは150cm。木製です。下に隙間がありますが、これは線路が通るためです。線路を敷いたあと、線路の両サイドを高くして隙間は埋めます。上にある窓が中2階の書斎の窓。

<工作室>

北側の工作室もできてきました。北面のガラス戸が入りました。ここからデッキに出られます。右の壁は全面が棚。窓はありません。左の壁は、母屋の外壁です。窓がありますね。この窓の部分は壊して、ドアに改造する予定です。ここから入ると、スバル氏の部屋の手前のバスルームへ行く通路に出ます。

その工作室を外(北)から見たところ。左に土地が少し開いていますが、ここも将来線路が通ります。ガラス戸を開けると、デッキですから、塗装の吹付作業などには便利だと思います。

工作室の中、母屋の外壁に、スバル氏の部屋のバスルームのためのガス湯沸かし器が設置されていました。かなり古いものです。今回の工事で、ここが屋内になってしまうため、移設しなければなりませんでした。機械も20年近い古いタイプだったので、新しいものに替えてもらい、2枚目の写真のように、工作室の外側に移設しました。ガスと水道の工事が必要ですが、まだ、完了していません。

<もう中も平気>

初めの頃は中に入れなかった現場監督ですが、もうすっかり我が物顔です。職人さんにも懐いてしまいました。毎朝、隅から隅まで検査をします。

<屋内空間が見えてくる>

1枚目は南の妻壁の内側。2階から撮った写真です。トップライトと小さな窓。内装の壁はまだできていません。断熱材を入れるのでしょう。

2枚目は反対側、北面です。こちらは、南とは逆に、大きな三角窓が3つ。今開いている台形の部分がすべて透明アクリル仕上げになります。南を開けずに北を開けるという方針。北側ですから、ブラインドも必要ありません。

折れ曲がった鉄骨。これも見せ場の1つです。書斎の張り出し部分、2つの屋根のカーブを支えます。

2階の床のカーブと、立体トラスの関係。1階に駐められている車が見下ろせます。このあと、床のエッジには手摺が付く予定です。

ここが書斎。床が一段下がっている部分で、高い方の床(つまり2階)をデスクとして使うデザインです。食い違いで張り出した断面に窓が付きます。ここからは南が見え、中も明るくなるでしょう。すぐ下に駅が見えるはずです。

2枚目の写真は南面の小さな窓の1つ。外に駐まっているビートが見えます。

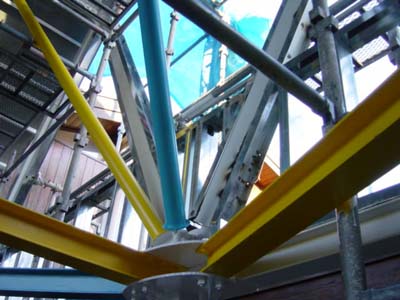

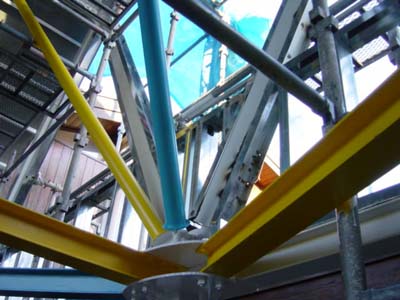

<ツートーン・トラス>

2階から見下ろした吹き抜け。北面の開口部、大屋根。下は、奥が工作室。手前がガレージです。足場がなくなるのがもったいない光景ですね。

水平に細い黒色の部材が通っていますが、これはシャッタを引き上げるためのもの。その下に巻き取りのスプリングが剥き出しになります。こういったものは、剥き出しにするのが意匠的に好みです。

これが問題の接合部。難しい角度が集まっているのに、こんなにシンプルなのです。

この写真、1階に鉄道の線路が写っています。まだ設置したわけではなく、ちょっと置いてみただけです(詳しくは機関車製作部をご参照下さい)。

<もう少し……>

さあ、工事もあともう少しですね……。

/☆Go Back☆/