MORI Hiroshi's Floating Factory

Automobile Workshop

GARAGE LIFE

<ガレージ製作部>

ペンキ塗り、壁、屋根etc.

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

毎週レポートしています。あと2,3回で完成するでしょうか。工事別にキリが良いところでまとめるのがわかりやすいかもしれませんが、週末にしかレポートが作れません。建築というのは、幾つかの業種が同時進行で、しかし順番があるから前後を細かく調整をしつつ、複雑に作業を進めていきます。これらをとりまとめて段取りをするのが、いわゆるアーキテクチャの本来の意味ですね。

今週の大きな工事は、鉄骨の塗装です。ペンキ屋さんがほぼ毎日来ています。多いときは5人ほどで色を塗りました。これは本当に手作業といって良いでしょう。昔も今も変わりがありません。

上の写真は、工事中のガレージの前を歩く現場監督。砂利が敷いてあるところは、コンクリートを打つ予定の場所です。水溜まりがありますが、朝は氷が張っています。

<ペンキの下塗り>

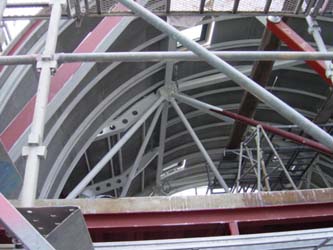

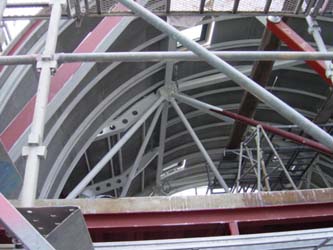

鉄骨の赤い錆止め塗料の上にまず下塗りの白色を塗りました。ほとんどの部分が完成後も露出するため、塗る箇所は沢山あります。屋根のRがついている(曲がっているという意味)骨組みも、パイプのトラス材も、水平材(梁)のH型鋼も、そして接合部も、とにかくまず真っ白にしました。

左の写真は塗り始めたところ。右の写真は、北側の端がほぼ塗り終わったところです。

白くなると、また雰囲気が変わります。足場のパイプも入り乱れて良い雰囲気(このままにしてほしいくらい)。この頃には屋根がほぼできあがっていますので、もう雨は直接は当たらなくなりました。

もう1枚は、北側を見た角度で、母屋の2階が見えます。この母屋は、南や東には窓がないという変わった設計ですが、屋根の下にはめ殺しの三角窓がどの部屋にもあります。この写真に見えているガレージの北側の妻は、大きな窓になりますので、完成しても、この角度で母屋が見えるでしょう。

ボードの内側の鉄骨が白くなりました。ボードは塗装しません(飾りたくない)ので、このままこれが仕上げになります。

2枚目は反対側。こちらには穴の開いた折れ曲がった鉄骨が並びます。これも白くしました。

一旦白くして、その上から仕上げの塗装です。おや、黄色や青が見えますね。どうなるのでしょうか……。

<現場監督ついに中に入る>

工事中のガレージの中へはなかなか入ろうとしなかった現場監督です。1枚目の写真はガレージの中から西の庭(弁天ヶ丘線)を見たところ。ここに線路を通すための両開きのドアが付きます。その外に現場監督が小さく写っています。

ようやくコンクリートの上にのりました。右の写真で現場監督が立っているのは、「駅」と呼ばれている部分で、将来、庭園鉄道の駅になるところ。ここは、玄関アプローチも兼ねています。

もう大丈夫のようです。中に入りました。おそらく匂いか何かを警戒していたのでしょう。現場監督の後ろの柱や、手前右の柱の周囲を見てもらうとわかりますが、あとから打ったコンクリートが、だんだん周囲と同じ色になりつつあります。コンクリートの色はどれも微妙に違うので、同じ色に合わせるというのは非常に難しいです。ちょっと調合が変わったり、セメントが別のロットのものだったりすると色が変わります。あるいは骨材(砂や砂利)の影響もあります。今回は全然気にしていません。

<壁>

こちらは大工さんの仕事です。壁の枠組を取り付けていきます。この木枠の外側に断熱のボードを張り付けます。内側はすべて棚になる予定です。コレクションを飾るために。

斜めにターンパックルの緊張材が入っています。壁の木枠はこれらを避け、1つ1つはめ込まれました。このときはまだ鉄骨が赤いですが、これも見えるところはすべて白くなります。

2枚目は東側の壁。開口部がありますが、こちら側にも庭園鉄道のためのドアが付きます。高さは150cmと低く、大人は屈まないと通れません。わざと低くしてあります。このような低い出入り口がガレージには全部で3箇所あります。

断熱材のボードが外側から取り付けられました。写真は北の工作室ですが、鉄骨は仕上げの白に塗装済み。ここは天井のボードも壁と同じものです。

2枚目はその手前。ボードが張られる途中です(上の部分がまだ張ってない)。シャッタのレールが見えます。

<屋根工事>

屋根工事は、大工さんとはまた職種が違います。写真のようにもう全面に断熱ボードを張り終えました。

次に、防水シートを外側に張ります。2枚目の写真で黒くなっているのがそれを張ったところです。アスファルト系の、紙のようなものです。

これが防水シートのアップ。ホッチキスの針のようなもので止められています。夏になれば熱で解けて接着するらしいです。

次に、その上に角材を取り付けました。横に平行に並んでいるのが、それです。この角材は、通気胴縁と呼ばれますが、断熱材の上に隙間を作り、その空気の層でさらに断熱効果を高めようというものです。この角材に仕上げの金属板が取り付けられます。

写真は、北のデッキ側から見たところ。手前は工作室の屋根。もう完成しています。こちらの屋根は普通の平たい傾斜屋根なので工事は簡単です。ただ、母屋と接続するので、その部分の防水工作が面倒なところ。

東側の屋根はもう金属板が取り付けられました。波板で銀色です。これが屋根の仕上げになります。

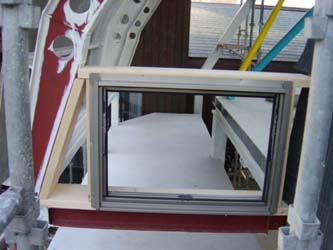

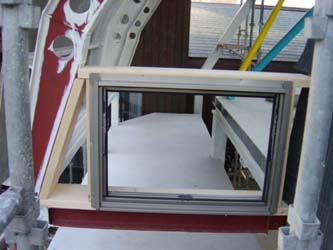

<窓枠取り付け>

時間が前後しますが、ボードが付いた段階で、四角の穴を開けて、窓枠(サッシュ)が取り付けられました。小さな窓は西には2つだけ。東には1つもありません。

南には、中2階に小さな窓が1つ。2階にも正面(シャッタの上)に小さな窓が2つだけです。南側にはあまり窓を開けたくない、という森の気持ちがあります。この写真では、中2階と右の2階の段差がわかります。

トップライトです。小さな窓が天井に4つ付きます。これはもちろん届きませんので、開閉は電動式です。

<トラスは黄色と青>

さあ、トラスの斜め材(パイプ)に仕上げの色が塗られました。黄色と青です。そう、これはあのZometoolという模型と同じ配色です。この時点では、まだ、下の水平材に色が塗られていませんが、これも黄色と青の2色になります。

黄色と青の2色は、部材の長さと一致しています。つまり、黄色はすべて同じ長さ。青もすべて同じ長さ。三角形はすべて、黄色2本と青1本の2等辺三角形です。例外はありません。

接合部に2色のトラス材が集まってきます。本数としては黄色の方が青よりも多い。青い材と青い材はどれもお互いに直角です。つまり、青だけでできる立方体が斜めに傾いて入っています。

トップライトが接合部の近くにあります。この黄色と青を明るく見せるためにあるようなものです。

水平材(梁)にも色が塗られました。色分けの法則は同じ。同じ色の部材は同じ長さ。三角形はすべて黄色2本と青1本で作られます。正三角形は1つもありません。

<だいぶ出来てきましたね>

完成は間近。こちらが母屋の玄関。自転車の横にある青いコーン状のものは、飛行機のプロペラの先(スピンナといいます)の実物。トーマの後ろの白いフレームが立っている部分が「駅」です。手前には庭園鉄道のポイント転轍機。ここから、ガレージの中へ線路が延びる日も、もうすぐです。

/☆Go Back☆/