MORI Hiroshi's Floating Factory

Automobile Workshop

GARAGE LIFE

<ガレージ製作部>

鉄骨組立終わり

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

上部構造の工事はあっという間です。本当なら2日くらいで終わっていたはずですが、若干のトラブルがあり、約1週間かかりました。しかし、同時に他の工事が進められたので、ロスはほとんどないはず。

上の写真は、足場を組んだところ。骨組みだけの写真は最初の2日間くらいでした。手前にビートが写っていますけれど、早くあの中に入りたいでしょう。

<組立進む>

建前の翌日はこんな感じ。一番高いところの弧も付きました。実はまだトラス部材が4本不足しているのですが……。

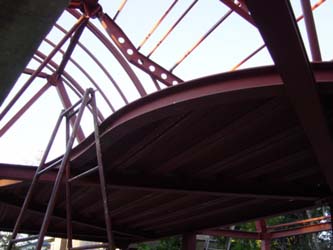

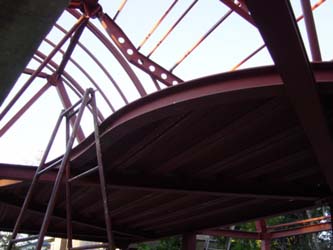

左の写真では、既に2階のスラブ(床)がのっています(下面だけ)。右の写真は、とび職人が、一番端の弧を運んで取り付けようとしているところ。ああいうところを歩けるのですね。

だいたいの骨組みは完成しました。西側の弁天ヶ丘線から見たところ。

<2階スラブ>

2階のスラブ(床)は、ピアノみたいにエッジがS字カーブです。写真は、スラブの下部の鉄板を取り付けたところ。この上で鉄筋カゴを組み、コンクリートを流し入れます(つまり床は鉄筋コンクリート)。手摺りがついて、ここから下にあるクルマが見下ろせる。下からは、トラス構造や、ぶら下がっている飛行機が見えるでしょう。

これが上から見たところです。まだカゴはセットされていません。そのまえに周りを囲わないとコンクリートは打てませんが……。それから、階段もまだ付いていませんね。来週くらいでしょうか。

<足場を組む>

足場(あしば)の材料が到着しました。足場というのは、仮設の作業スペースのこと。組み立て式です。昔は丸太を針金で組み立てましたが、すっかりなくなりました。

足場の柱(パイプ)を立て、組み上げていきます。歩くところは板だったり、金網だったりします。

建物を覆うように、足場が組み上がったところ。正面の左に階段もできました。これで誰でも簡単に高い場所まで上がれるようになりましたね(実際、上がってみました)。

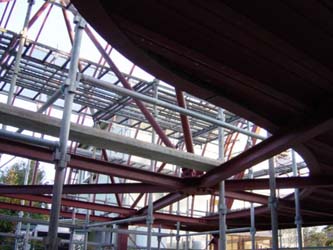

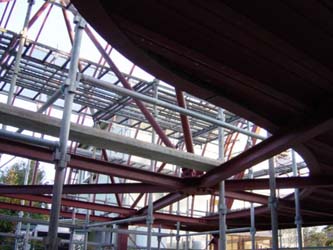

外側だけでなく、建物の中にも、床がないところに、足場を組みました。仮の板(網)を渡して、この上にのって作業ができるようにします。そろそろ、骨組みにペンキを塗るのではないでしょうか。ペンキの色は先週決めましたので。

吹き抜けの部分です。右の暗いところが2階のスラブの裏面。やはり、こうしたカーブがあると、なんとなく有機的で軟らかくなります。

<柱基礎>

柱脚部は、ボルトで基礎部と接合し、全体の調整をしたあと、ボルトを締めてから、周囲をモルタルで埋めました。

右の写真は、北西のコーナ部です。左の母屋の壁。樋の雨水を流す配管を通すために、コンクリートをはつりました。塩ビのパイプが立っていますが、これは洗面所の排水用です。

柱脚部の周囲はまだコンクリートを打っていません。配筋は完成しています。壁の下部になるコンクリート部の型枠もその上で完成しています。どうして早くコンクリートを打たないのか、というと、まだ立体トラスが完全に完成していないためです。すべての部材が付いてから、荷重をかけたいからです。

<立体トラス完成>

というわけで、トラス部材の不足分がようやく到着しました。パイプが4本です。その左の長い矩形断面の材は、シャッタの枠になる部分。

右の写真は2階ですが、まだ不足分の材が取り付けられていないとき。左に少しだけ中2階が見えます。

さあ、これで立体トラスが完成しました。写真は、中央の接合部を下から見たところ。水平の梁材が6本集まっています。角度は60度ではありません。

2枚目の写真は、それを上から見たところ。斜めのパイプが4本、上からここを支えます。この部分は吹き抜けになるので、建物が完成しても、もちろんよく見えます。見せ場です。現場監督が下から見上げているのがわかりますか?

「構造美」という言葉があります。装飾を廃した構造自体の美しさをいいますが、こうした工事中の足場もなかなか綺麗なものです。パリのポンピドー・センタみたいに。

<監督上れず>

どうやって上るのかな、と考えている現場監督でした。

/☆Go Back☆/