MORI Hiroshi's Floating Factory

Automobile Workshop

GARAGE LIFE

<ガレージ製作部>

工事のまえの静けさ?

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

昨年は枝振りが良かったユスラウメは、今年は探さないと見つからないほど慎ましく実をつけています。ガレージの建設が間近に迫ってきました。幸い、建設予定地は、ユスラウメやチューリップや牡丹などのある場所ではありません。

ようやく、大まかな形(たとえば屋根が丸いとか)と構造(鉄骨でいくことに決定)を固めたところ。プラン(平面)もほぼ決まっています。あとはディテールでしょうか。着工までもう2カ月ありません。

<ここに建ちます>

ここが建設予定地。1枚目の写真はゲートから少し入ってユスラウメや牡丹がある地点から撮影したもの。2枚目の写真のビートが駐っているところがほぼガレージが建つ位置。車の周囲の樹木はすべて切ることになりますが、左にある黄緑の木(名前は忘れました)だけは、移植してどこかに植えるつもりです。

<一度も使わなかった流れるプール>

上の写真の車の向こう側に並んでいた木、そのまた向こう側にプールがあります。1枚目の写真が反対側を撮したもので、このプールがガレージ建設のためにすべて撤去されます。プールといっても、このように地面の上に置いてあるタイプです。蓋がしてあります。電動ポンプで水流を作る、いわゆる「流れるプール」ですが、2枚目の写真のように、既に機械類はこんな状態。森が引っ越したときには、まだ作動していて、毎日自動的に水を流していました。これは水垢が溜まらないように、という設定だったのです。ところがその掃除の運転のために1カ月に8000円以上の電気代がかかることが判明(200Vの動力線だった)。もう遊ぶことはないだろうと判断して、電気は止めてもらいました。以来、1年ほどになりますが、雨水が溜まったまま。潜水艦の模型を作って遊べなかったことだけが心残りです。

<6分の1の庭園鉄道>

詳しくは機関車製作部の方を見て下さい。そもそもこの土地に引っ越しをした主たる理由は、永年の夢だった庭園鉄道を作るためでした。今回のガレージ建設も、この模型鉄道の車両を保管する車庫と、整備&製作を行う工作スペースという位置づけが大きく(ほとんどそれが第一優先)、設計もこれを抜きにしてはできませんでした。

現在は庭の一部に全長50mほどの軌道が完成しています。ただ、夏は雑草がご覧のとおり。暑い間は運行しません。

本ものの鉄道関係の払い下げ品をオークションで手に入れることができるので、最近これらの収集にちょっとはまっています。といっても、何でも良いというのではなく、やはり自分の美意識に叶ったものを身近に置く、というポリシィ。他人には価値がなくても、自分には大事だ、というものを探します。写真は、北海道の鉄道で使われていたポイント転換機と、東武鉄道で使われていた信号機(横倒しになっています)。ガレージが完成したら、これらもちゃんとした場所に設置してやりたいと考えています。

<朽ち果てた檻>

庭の端に檻があります。まえに住んでいた方は、ここで犬を飼っていたのです。屋根が一部破れているため、雨が漏ります。今は、廃材や線路などを置く倉庫に使っていますが、これでも広さは6畳くらいはあるので、ここに小さな離れ(ガゼボ)を作ろうと考えています。コンクリートブロックの基礎があるからです。ちょうど前を線路が通るので駅にしようかと・・。ガレージができたあとの話ですが。

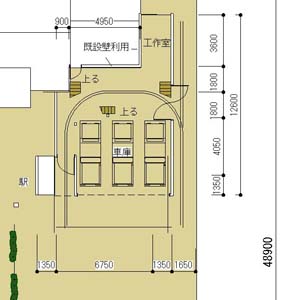

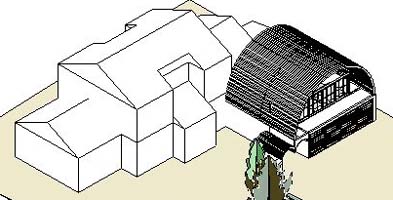

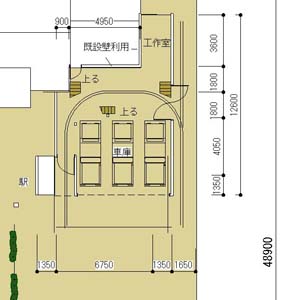

<土地の境界から1m後退>

建築規制のため、この辺りは、土地の境界から1m壁を離さなければならないというルールがあることがわかり、東側を開けました。この部分に線路が来て、北側のデッキへ向かう途中でポイントで分岐し、ガレージの中に入ります。この図面ではカーブが半径3mで描かれていますが、やはり少しでも大きな機関車が走れるようにカーブは半径4mにする予定。

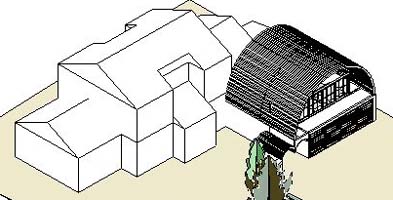

右の鳥瞰図では、前面2階が後退して、その部分がベランダになっています。南向きのベランダで、一般には良い雰囲気でアピールするものでしょう。ただ、森の場合は、そういった環境にはあまり魅力を感じません(笑)。どちらかというと、ベランダは北側(日陰に)作るべきだと考えています。このため、このベランダのプランはボツになりました。

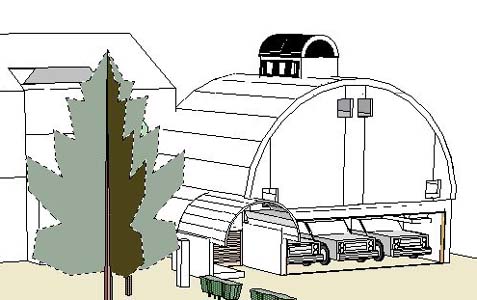

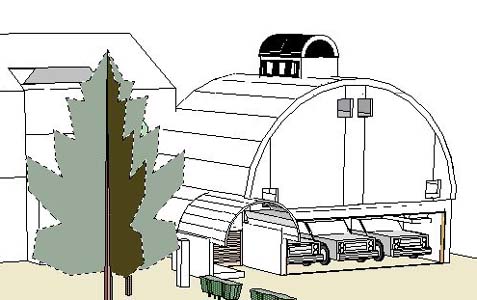

<屋根の上に6分の1モデル?>

南側には窓をあまり開けない、というプランに落ち着きつつあります。見えませんが、逆に北側はほとんど窓です。大屋根の上にもう1つ小さい屋根が乗っています。これは阿竹氏が推奨のもので、トップライトと換気を兼ねた設備。もともと、庭園鉄道が6分の1だ、という縮尺をデザインに取り入れていて、ここでも、6分の1の形を上にのせようというアイデアです。実際に室内には梯子をかけて、ここまで上れるようにしたら面白い。この周辺はバード・ウォッチングのメッカなので、そういったものには向いているかも。ただ、デザイン的に、ちょっとしつこいかな、とも思えて、現在検討中。

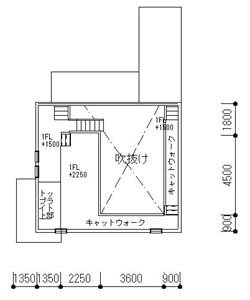

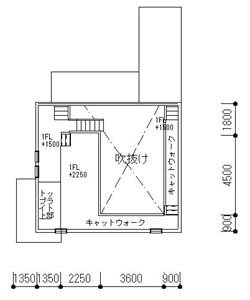

内部も固まってきました。1階は、前面に車が3台並びます。ただ、かなり幅がぎりぎりで、右ハンドルのビートが一番左、左ハンドルの青の6号が一番右になります。この2台は、将来も手放すことはありませんので、もう置き場所も決められます。ビートは車高が低いため、この上には1m50cmほどでキャットウォークを作ることができるのです。車庫の奥は線路が通りますが、工作スペースです。重工作を行うための大型電動工具が並ぶことになります。

2階は書斎兼工作室。床の高さの差を利用して、一部は床を机に使います。下を走る線路がガラス越しに見えるようにしてもらいました。周囲は模型などの展示スペースで、高い天井には飛行機が吊せます。もちろん、すべてに床を張らないのは、下にある車が見下ろせるためです。車が見えるところで本が読める、工作ができる、という空間。

室内のパース。階段が2つあるのは、鉄道の駅をイメージしたものです。トップライトが感じがよくわかりますね。こういった絵を見せられると、お金をかけてもトップライトが欲しいな、と感じますが、やはり、雰囲気を取るか実を取るか、ここは冷静に予算との兼ね合いになります。

このあと、2階の床の形状を曲線に変更。線路のカーブを優先して、階段も1つにしました。また、トップライトについては、まだ検討中です。

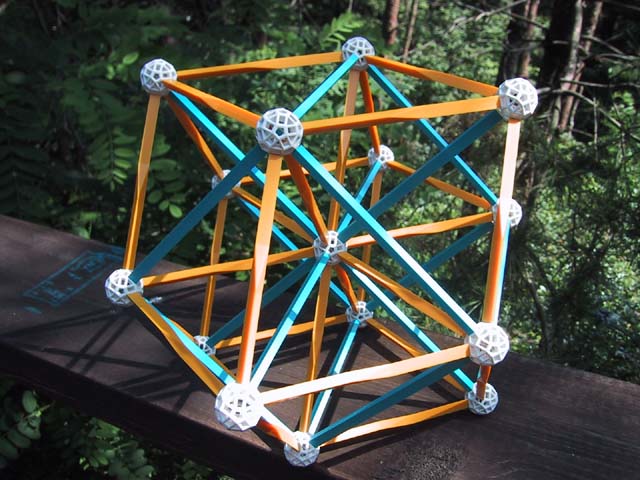

<構造は4次元立方体で?>

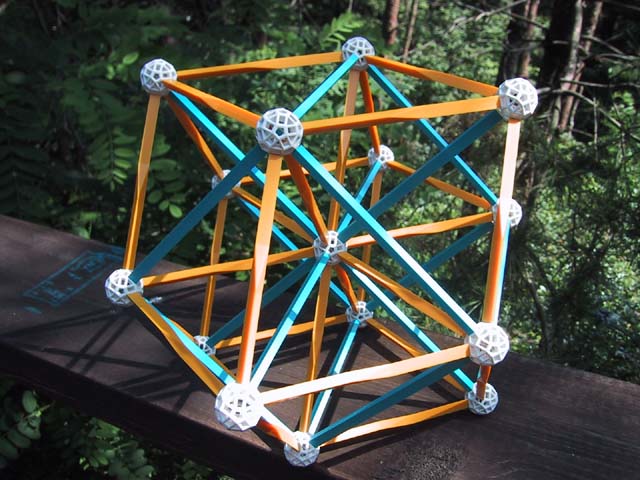

屋根を支持する骨組みをどうするのか、というテーマでこの1カ月ほどは、阿竹氏と議論。最初は、木造を考えていたので、シェル的な薄いトラスにして、建物外部にフライング・バットレス(バットレスというのは、斜めの支えのことで、これが外部にむき出しなっているのがフライングバットレス。ゴシックの教会建築などで有名)で行くか、という方向で固まりつつありました。

しかし、外観は木造でレトロでも、内部は超モダン、というのが森のイメージでしたので、構造を鉄骨として、軽快な立体トラスを組むことになりそうです。阿竹氏が提案しているのは、写真にあるような構造。ちょっと説明が難しいのですが、4次元立方体(正確には、4次元立方体を3次元に投影した形)です。部材の長さは、2とルート3の2種類。四面体は同じ形の2等辺3角形で作られています。どこにも正3角形はありません。これがどうして円筒の屋根を支えられるのか、という点にトリックがあります。

/☆Go Back☆/