4月30日ですね。早朝、7時発の飛行機でイスタンブールからアンカラへ向かいます。アンカラはトルコの首都です。共和国になって初めて遷都された都市ですが、それには理由があります。

トルコを近代化させるためには政教分離が必要と考えた当時の首相、アタチュルクはイスラムの色が強いイスタンブールを離れアンカラに首都を移したのです。

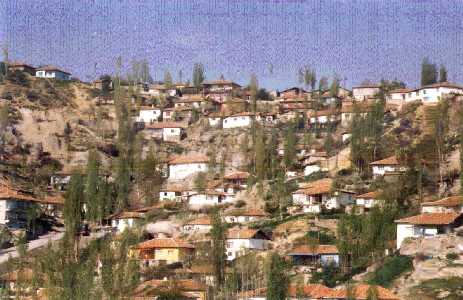

アンカラは新しい街として発展してます。だけど、そこにはやっぱり国民性とか出てくるんですよね。街の郊外に勝手に家を建てて勝手に住み始める人が大勢います。

アンカラのスラム街

アンカラのスラム街

もちろん転居届けなんかだしてないし、電気なんか引いてるはずもないのになぜか電線をひっぱってくるし。地震があればすぐに壊れるような家でも平気で住んでます。

アタチュルクもこんなになるとは予想もしてなかったんでしょうね。

アタチュルク廟。

アタチュルク廟。

その、アタチュルクさんのお墓が、ここアタチュルク廟。トルコが親日的な国であることは今や有名なことですが、それもすべてはこのアタチュルクさんの政策から始まりました。

トルコの近代化を図るときにお手本とした国が大日本帝国だったんです。なぜ日本をお手本にしたかというと、当時のトルコに対して脅威を与えていたのがロシアでした。ところが日本は日露戦争でロシアのバルチック艦隊を撃破するという快挙をなしとげちゃいました。それ以来トルコは日本を見習えってことで急速に親日化していったのです。今でもトルコにトウゴウとかって姓の人もいるくらい。

アタチュルク廟にはいろいろな展示品もあり、日本の皇室から送られた日本刀なんかも展示してありました。こんなに離れた国なのに、すごく身近な国って気がしてきましたね。

こっちの子供たちは日本人を見ると「空手、空手」って言いながら近寄ってくるんですよ。で、空手の格好をするとすごく喜んで。子供ってこういうものに興味を持つんだなぁ。

トルコでもアジア側は遺跡の宝庫。

トルコでもアジア側は遺跡の宝庫。

アタチュルク廟の後に行ったのがアナトリア文明博物館です。さすがに古い歴史の国だけに遺跡も豊富ですね。時代によって信仰の対象が変遷していくっていうのも一目稜線ですごく感心してしまいました。

時代によっては鹿が神様だったり、女性が神様だったりなんです。その女性の像でさえも最初はすごく生生しいものなんですけど、時代と共に抽象的な形へと移り変わり、しまいには何がなんだかわかんないけど、女神像ですなんて言われるものもあったり。

女神像。結構きわどいものもあってね・・・

女神像。結構きわどいものもあってね・・・

感心したのがもう一つ。日本の博物館とかって問答無用で撮影禁止なんですよね。ところがヨーロッパの博物館や美術館て、フラッシュなしなら撮影OKってところが多いんですよ。フラッシュの光がよくないんだから、無しなら撮影OKにするべきだよなぁって思わずつぶやきました。

まあ、そんな話しはともかく、文明博物館を見てると人間って偉大だねって感心しちゃいました。長い時間の中でいろいろな文化を築いて生きてきたんだなぁって思うとほんとしみじみです。他の文化圏の人たちを理解しようとすると、どうしてもその文化の歴史を知らないとなぁって感じます。

命名トルコ富士。

命名トルコ富士。

そんなこんなで歴史を感じたあとは次の目的地に移動です。文明の十字路、故に発生した文明の地、カッパドキアです。

途中、休憩地でトルコの富士山、エルジェス山を見ることができたのですが・・・・写真には綺麗には写らなかったらしい・・・

で、この写真の道。なんだと思います?答えは下の写真の後で。

キャラバンサライ。らくだや馬も休めます。

キャラバンサライ。らくだや馬も休めます。

上の道も枝道ですが、前の写真の道からつながってます。ここはキャラバンサライ。隊商宿のことです。隊商と言うとらくだや馬でキャラバンを組んで旅をした人たちのことですよね。文明の十字路で隊商と言えば!

そう、この道がシルクロードなんですよぉ。ああ、喜太郎さんの曲が・・・・

って、バスの中ではほんとにかけてくれました。美根子エレルさん、日本人のお母様がいらっしゃるだけにさすがです。

塩の湖、トゥズ湖。

塩の湖、トゥズ湖。

シルクロードを走ること数時間。途中にトゥズ湖という塩の湖に立ち寄りました。死海と同様に塩分濃度があまりにも高く、塩が結晶してる湖です。うちの奥さん、ここの湖で「1円玉浮くかな?」とかって言いました。(^_^;)\('_')

オイオイ...「1円玉は真水でも浮くんだよぉ。」

味はやっぱりしょっぱいですね。痛いくらい塩辛い・・・

この後カッパドキアへ。ここの子供たちも日本人を見ると「ヤポン」とかっていいながらこっちを見るんですよね。日本人がよっぽど珍しいのかな。今ではそうでもないかもしれないけど、当時はそうだったのかも知れないなぁ。