さて、前回までで実現が可能そうなことは分かったが、具体的な検討に入る前に改めて要件整理を行ってみよう。 >人間、得てして手段が目的に変わってしまうことが多々あるため…。

●要件

- クロカンでスピーディーにタイヤにエアを入れたい。(必須)

- メカ的な信頼性も含め、エアを安定供給したい。(必須)

- インパクトレンチも使えれば自宅でのタイヤ交換で、いちいち100Vのコンプレッサーを引っ張り出さなくても良いのでお手軽だ。(必須では無いがあれば尚可)

- 豊富なエアツールが使えると、出先での作業(溶接作業などで多々あり)で、電源を確保しなくでもOKなのでちょっと便利!(必須では無いがあれば尚可、但し工具は別途必要ね)

- あまりお金はかけない。(必須)

とまあ、色々挙げたが主な用途はクロカンフィールドでの利用が殆どで、過去、タイヤのビード上げやパンク修理など、現場で作業したケースもあるので大容量のコンプレッサーあれば何かと重宝するだろう。因みに、以前は集合住宅に住んでいたので倉庫にコンプレッサーを設置する際には、自宅から倉庫まで配水管の中に電源を通すなど、かな〜り苦労をした思い出がある。同様の環境の人には何かと便利じゃないかな〜と思う。

●検討

本題の実現方式だが、大容量のコンプレッサーとなると、電動ではExtremeAireやOASIS HP1000、Thomasの1/2馬力クラスといったところか。特にThomasは種類も豊富で、ロータリーポンプやV型の製品も有りなかなか凝った作りである。Quick Air 3やVIAIRはちょっと厳しいかも知れない。

コストパフォーマンスを考えるとExtremeAireが一番良さそうだが、それでも$300以上のもするので、送料を考慮すると$400以上の出費となってしまう。これにエアタンクをセットすれば一番お手軽な構成だが、出来ればここはエンジン動力のコンプレッサーを積みたい。

実はUBS73の場合、写真のように既にエアコンのコンプレッサーのプーリーには空きがあり、その横にはバッテリーが鎮座している。更に、寒冷地仕様のダブルバッテリー用にか(寒冷地仕様という設定はないが)反対側にもバッテリーの収まるスペースがある。

で、更に更に、実は先に紹介したサイトに出会う前に、コンプレッサーの構造を研究しようと思い中古のコンプレッサーを入手していたのだが、何とモデルはサンデンのSD5シリーズだった!

… 運命だ!

念のためもう少し研究しようと思い、前からチェックしていたエアコン屋にYorkについて聞いたところ、『ん〜、使えるかどうか分かんないけど何台かあるから明日出しといてやるよ〜!』とのこと。で、あっさりとYorkが入手できてしまった!

… 神は我に実行せよ! とのたもうた

●コンプレッサーの選定

と言うことで、まず最初にコンプレッサーの選定とマウントの方法を検討する。

こちらがサンデンのSD-505。10年位前の製品で新古品。国産車に使われていたそうで、機械的な精度はYorkよりも断然上! ピストンタイプ(横置き)のコンプレッサーで斜板式と呼ばれているタイプ。上にあるのがオイル注入用のプラグ。

こちらがYorkのコンプレッサー。同じくピストンタイプだが、縦置き2気筒のレシプロ。因みに、プーリーはBタイプ(幅広)なので、車両側(Aタイプ)に取り付けるには何らかの対策をしなければならないかも…。

正面から見たところ。30年以上も前に作られたというのにも頷ける。

こちらは底面。

コンプレッサーのモデルはF206。

何と、クラッチは国産の小倉クラッチ。

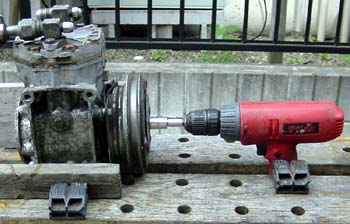

当研究所特製のテストベンチでのテスト風景。コンプレッションは抜けていないようなので生きているようだ。

さて、どちらを使うかだが、ここでのポイントはマウント方法とコンプレッサーの潤滑。

マウント方法については、スペースが少ない場合にはサンデンの方が圧倒的に有利だが、今回はバッテリーの移設を考えているのでスペース的には余裕がある。但し、取り付けにはブラケットを製作する必要があるのでYorkなどの重いコンプレッサーを使った場合、エンジン側のアンカーに強度が無いとブロック(アルミ)の割れなどが発生する危険性がある。

コンプレッサーの潤滑についてはYorkの方が有利なようで、サンデンの方はボディーが小さい分オイル溜まりは小さいだろうし、横置きなので実質的には冷媒とオイルが一緒に循環して冷却することになるだろう。これには、吸気側にルブリケータを設置すれば解決できるが、時々、オイルを補充してやる必要があるので少々めんどくさい。

排気側の方は、ミストフィルタを付ければ100%とはいかないまでもオイルや水(ドレン)の分離はできると思うので、そう考えると特にサンデンやYorkでなくても解体車から適当なコンプレッサーを入手できれば、選択肢も広がるしお金をかけずにコンプレッサーを実装できるだろう。

話が脱線した。Yorkの方は縦型でクランクケース(?)の下にオイルが貯まる、いわゆる『ぶっかけ式』なのでサンデンのような心配は少ないが、実はここれにも裏があってサンデン/Yorkともピストンの背圧を逃がすためか、はたまたコンプレッサー全体を潤滑させるためか、吸気側とオイル溜まりは繋がっておりコンプレッサーから排出されたエアにはオイルが混入することになる。たぶん回転数に比例してオイルミストの発生も多くなると思われる。つまり、何れにしても定期的なオイルチェックは必要となるだろう。(勘違いアリ。後日談)

結局、今回は構造がシンプルなYorkを使うことにした。

●マウント方法の検討

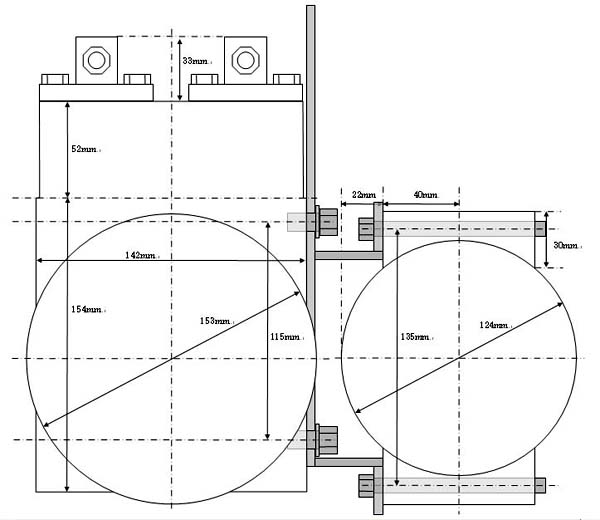

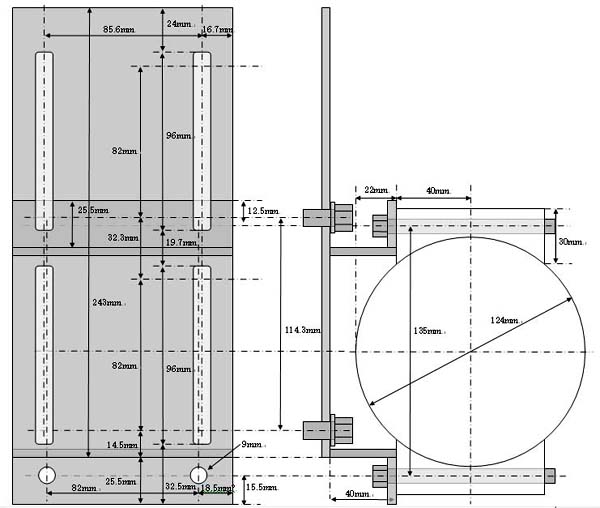

マウント方法は上記強度を考慮し、できるだけ複数箇所からアンカーを取るようにした。ベルトのテンショナーはスペースが厳しいのでコンプレッサー本体をスライドする方式とした。下の図は手元にVisioや適当なCADソフトが無かったのでMS-Wordで実寸で作成し、スライド量やボルト等の取り付けスペースをチェックした。

正面から見たところ。

コンプレッサーの取り付け部分(長穴)を横から見たところ。

●周辺パーツの入手

コンプレッサーの取り付けの目処が立ったら、周辺パーツの入手や価格などについて調査する必要がある。Kilby Enterprisesで一式頼んでしまうのが簡単だが、後のメンテを考えた場合国内で入手できた方が安心だ。(割高だが…) そもそも、日本に発送してくれるかどうかも分からないし、対応もイマイチで違う物が送られて来たりするケースもあるので(過去の経験から)、その辺のリスクも考える必要がある。

必要なパーツ:

- 圧力スイッチ

- フィルタ

- エアタンク

- チェックバルブ(逆止弁)

- セーフティーバルブ

- フィッティング

- ホース

圧力スイッチついては、エアホーンや家庭用コンプレッサーの小型の物が入手できれば良いのだが、街中で販売しているのは見かけたことがない…。小型の物は国内ではTRUX Japan、海外ではOasis Off Road Mfgなどで扱っているが、TRUX Japanは良い値段を付けてるし、かと言ってこれだけを輸入するのも手間の割にメリットが少ない。街でよく見かけるコンプレッサーの圧力スイッチは三和電機製作所で扱っているが、汎用の安い物で6,000円とのこと。色々聞くと、チャタリング対策など用途によって色々あるようだ。

それ以外では、空圧機器屋さんのSMCやCKDなどの機械制御用の圧力スイッチが流用可能だが、精度を要求される製品のせいか価格も高めで、こういったラフな機械に利用しても問題ないか一抹の不安が残る。で、色々調べて行くうち、SUNXの圧力スイッチがモデルチェンジで格安で販売していたので、DP2-22Zを6,927円で購入した。

フィルタについては、先のSMCやCKDどで発売しているが、やはり価格はちょっとお高めとなってしまう。因みに、これら製品はオムロンツーフォーサービスでWebサイトからオーダーすることができるが、たまたま近所のホームセンターで日本精器の小型のもの(BN-2720)が、3,000円弱で売っていたのでお試しで入手した。

エアタンクについては、UBSの場合、左右に50mm位のパイプがフレームの一部として貫通しているので、それにメクラ蓋を溶接することにした。それで容量が足りなければリヤバンパーを利用すれば何とかなるだろう。できるだけ、コストと重量は増やしたくない。

その他、チェックバルブやセーフティーバルブ、TEE(三方継ぎ手)はやCANOVERで、フィッティングやホース類はホームセンターで入手したが、工業用のウレタンチューブやワンタッチ継ぎ手を使うのも一考で、これらはFPCやPISCOでWebサイトからオーダーすることができる。

[TOP]