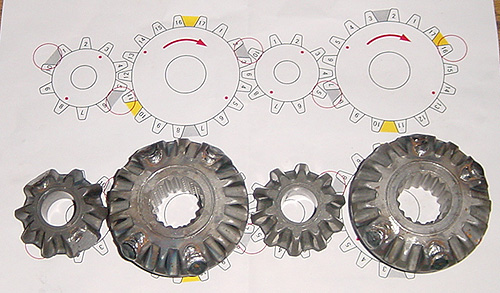

| Diff Lockers その3 前回までの作業でフロント溶接デフロックはそれなりに使い物になることが分かった。と言うか、コスト的には殆どかからないのでコストパフォーマンスとしては最高レベルのデバイスである。そこで、今回新しくDiff LockersのメンバーとしてIkakoo Gatheringのイカク〜チョ氏が入信したので、氏の作業と平行して溶接デフロックの恒久処置を行った。 ●問題点と対策 ここで改めて問題点の整理をしよう。まずは、こちらの写真をよ〜く見て頂きたい。 そう! 対向するピニオンギアの溶接箇所が均等に当たっていないのが分かる。

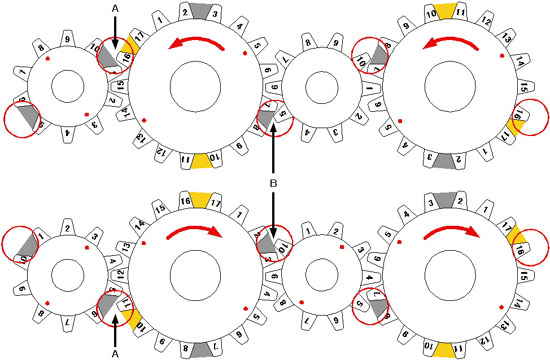

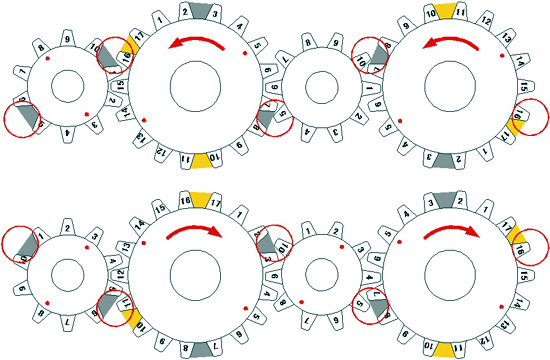

原因はサイドギアの枚数が17枚という奇数であることが諸悪の根元であるが、図に展開するとこんなイメージとなる。グレーの部分が溶接した箇所である。 実際に動作した場合どうなるかというと、ギアの行きと帰りで溶接の当たる箇所(赤丸)が異なってしまい、1個のピニオン(2ヶ所)でしか回転を規制することができていない。 これでは強度的には不利になるので各ギアに均等に負荷をかけたい…。 また、耐久性を考えた場合、以下の問題が懸念された。

上記対策として、乗り上げる歯の隣(黄色の部分)を溶接することにより、歯の補強と万一溶接が減った場合の保険とすることができると考えた。 ところで、ここで問題なのが図の右側のピニオンギア。こちらについては現状のままだと補強の溶接ができない。(図をよ〜く見れば分かる) ギア全体の移動量を少なくすれば(ピニオンギアを連続で2山埋める)補強は可能だが、遊びが少なすぎるのも上手くなさそうなので悩ましいところだ。で、結局、こちら側の歯当たりを少なくすることで負荷を減らすことにした。(後述)

いつになく真剣な眼差しである…。

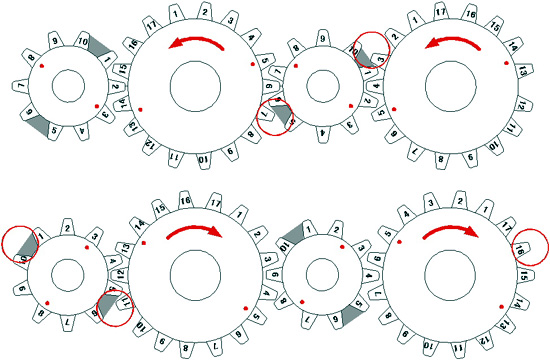

日は変わって、溶接から上がってきたところ。ピニオンギアはある程度削っておく。 因みに、作業を予定していた日は雨天のため当研究所の近所の喫茶店でイニシエーションが行われた。当日の模様は、こちらでも見ることができます。 夕方になって雨が小降りになったのでボチボチと作業開始。当研究所の軒先(玄関)でギアを削る。 私的には、もうい〜んじゃないの? と思われるが、前日のイニシエーションが更に効いたのか、すっごく真剣なイカク〜チョ氏。 ところで、ギアの当たり方にはピニオンギアの溶接にサイドギアが乗り上げるパターン(A)と、サイドギアの溶接にピニオンギアが乗り上げる(B)パターンがある。当然、ギアのRは違うし歯の厚みも違うので(A)(B)同タイミングで当たるかというとそうでもない。 実際には(A)の方が先に当たるのだが、この問題の解決には(A)の溶接を削って歯当たりを調整することにした。因みに削り量だが、1カチ当たりの溶接と歯の摩耗量、各々の材質の強度、1クロカン当たりの総カチ数、月当たりのクロカン回数を当研究所のスーパーコンピュータ(私の頭脳)で瞬時に試算すると、埋めてないピニオンギアが当たる直前1mm前まで埋めてあるピニオンギアを削ればOKとの回答が出た! 後の作業は前回作業と同様なので省略。雨上がりの夜、しまさん@助っ人(入信予定)と共に、あやしい作業が行われた。 そうそう、こちらが取り出した恒久処置前の溶接デフロックの様子。 |

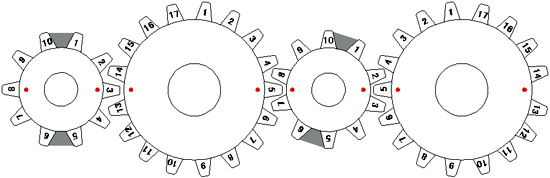

これが溶接する箇所。

これが溶接する箇所。