|

|

||

|

最初にスパイラルから製作する事にしました。 外管にVP100と内管VP16のエンビ管を使用する事になっていましたが、内管は手違いにより厚さの薄いVE16を使用しましたが、内管ですので良しとしましょう。 外管 長さ=325mm ⇒ 340mm 種類=VP100 (JIS) 内径= 100mm 内管 長さ=325mm ⇒ 340mm 種類=VP16 (JIS) ⇒ VE16使用 外径= 22mm 仕切板の通過点の数値は上面の位置を表し下の方ほど間隔が広くなっていますが、一番下の通過点(最終)が325mmとなっている為、キャブタイヤケーブルの直径分10mm+5mmとしてエンビ管の長さは、それぞれ340mmとしました。 これにより、天板とスパイラルの上部の間隔が狭くなるのが心配でしたが、ベース部を下げることで少し解決しています。 |

|

| 振り返って見ると、各製作工程では、スパイラルを作る作業が思ったより簡単である事と時間的にも最も短かったようです。 また、L型金具を治具としたり作業台などは使用しませんでした。 |

||

|

ここまで作り上げる作業が大変でした。シナ合板900X900のものから、445X170を10枚カットしたものを購入し、これをベースに加工しました。(失敗があり、後に900X300より2枚追加購入) 精度1ミリ以下のカット加工でしたが、0.5ミリの誤差の部分があり、これだけでも組み立てに影響がありました。 補強の桟は、端材を利用し目的サイズに切り出しました。(これも大変でした) ユニットの取り付けには、鬼目ナットを使用しました。 スパイラルのベースとなる底板は、2枚構成となりますが、1枚目をエンビ管の外径114mmと同じ穴を開け、もう一枚を内径と同じ100mmとして穴を開けました。これをボンドで張り合わせます。 スパイラルがベースの底板1枚分の15mm下がる計算です。 それでも天板とスパイラルの上部の間隔はオリジナルの設計より若干間隔が狭くなっています。 バックロードホーンのスロートにあたる部分ですからどう音に影響するかです。 |

|

|

|

|

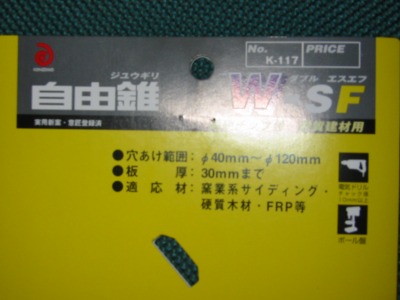

| 今回、威力を発揮したのが、自由錐です。ジグソーを使用する予定でしたが、ユニット取り付けの穴は正確でないと、鬼目ナットを取り付けるのが大変難しくなりますし、ベースにスパイラルを取り付けるにも正確に穴を開けられるので、価格は高いのですがお勧めです。 | ||

|

これも今回、威力を発揮したサンダーです。 アイロン型ですので、細かな部分のサンディングもOKで、回転式のランダムサンダーも所有していますが、この程度の大きさの工作では、これがお勧めです。 |

|

|

|

|

| エポキシ接着剤は使い慣れていますので作業自体の苦労はありませんでした。 | 内管の中は、乾いた砂を入れました。 ワインのコルクを削り栓をしてエポキシ接着剤で接着しました。 サーモウールが詰め込んであるのが見えます。 |

|

|

|

|

| 仕上がりにこだわりたく、ポリウレタン塗料にしてみました。 はじめは、カヌーを製作した時のものが残っていましたので、1回目はこれを塗装しました。 WR−LPUと言ってマリン用水性ポリウレタン塗料で有害な揮発成分(V.O.C)をほとんど含まないため臭いもなく、室内での塗装も可能なほど安全な塗料です。希釈や道具の洗浄も水でできるので扱いやすさは抜群です。 |

||

|

|

|

| ところが、買い物ついでに、油性のウレタンニスのスプレー缶を見つけ購入して使って見ました。 これにて、2度塗りしましたが、立体をスプレーで塗装する事の難しさに思いやられました。 それに、周囲にきっと健康には良くないと思われる臭いも気になるところでした。 |

結局、最後は、マスキングテープを使いながら、塗装する面のみ上に向けて重力をうまく利用しながらハケ塗りで最初で使用した水性のウレタン塗料で仕上げました。 はじめから、ハケ塗りで行っていたらもっと早く終わったと思います。 水性ウレタン塗料は、室内で塗装しました。 |

|

|

|

|

| ユニットはSA/F80AMGを使用しました。 鬼目ナットを裏からエポキシ接着剤で固定し、また、ナットの周辺とスピーカーユニットの穴とナットの間隔の少ない部分は同じくエポキシ接着剤を浸透させています。 ユニットの取り付けには、これに六角穴付きボルトにてしっかりと固定しました。 |

ターミナルは、 T-11/45 ( Tritec ) を用いました。 | |

|

|

|

| 天板と前面は、特にウレタンを厚塗りしてあり、光沢があります。 | ホーン開口部は、ドリルに回転ヤスリをつけて削りました。 | |

|

|

|

| まだ、色々なソースにて聴いていないのですが、8センチのユニットからは想像出来ない、低域の音量の豊かさと、しっかりした音には驚きました。 私の好みでプリアンプは、トーンコントロールの無いフラットなものを使用していますが、ソースの音を全域にわたりしっかりカバーしているようです。 また、音量を下げて聴いても、まとまりのあるクリアー音です。通常は、音量を下げるとどうしても低音が物足りなくなりますが、このスピーカーはバランス良く低音が出ているようです。 ただ、他の方の感想でも書かれていますが、シンパルやハイハットなどの金属系の打楽器の鋭さが物足りなく思います。またこれが長時間聴いても疲れないことにもつながるのかも知れませんが、単にユニットの問題だと思っています。 何れにしましても、非常に素晴らしいスピーカーだと思います。 |

||

<2004年5月> 連休の合間に、レコードやカセットテープ、それにFM放送と、聴いてみましたが、益々このスピーカーが好きになります。 特に昔、FMのエアーチェックにて録音したジャズのカセットが素晴らしく再生したのにはビックリしました。 |

||

<2004年6月> 最近、小野リサのボサノバやFM放送を良く聴きます。 ユニットやBoxのエージングも兼ねて毎日会社から戻ると、必ずスイッチを入れています。 エージンク゜効果のせいか、だんだんと音が良くなって来たような気がします。 ほんとうのところは分かりませんが、オーディオの世界、この気がすることが大切だと思います。 5月下旬から6月にかけて、スピーカーグリルを製作していました。 グリルなんてない方が良いのですが、埃やユニットの保護の為に作ってみましたが、まだ、固定方法をどうするか決定していません。 最初は、キムラ無線にて購入した「グリルホルダー」を利用する予定でしたが、完成した後に流石に10ミリのドリルの刃を当てるのは躊躇しましたし、第一にグリルを外した時に目立ち過ぎます。 |

||

|

ユニットを購入した時に梱包用の保護ケースを普段は付けて、音楽を聞くときに外しています。 | |

|

グリルの枠は、昔に購入して使っていなかった小さな棚用のホワイトボードが物置にあったので、これをカットして白の塗装をサンダーにて落としました。 ジャージネットはキムラ無線より購入し、手で伸ばしながらボンドG17にて固定していきました。 思ったより簡単にネットを張ることができ、余った部分はカッターとハサミで切り落としました。 |

|

|

|

|

| ストロボで撮影した為、ネットの下地が写っています。 | ||

|

これが、グリルホルダーです。 この他に、ベルクロもあるのですが、どうもこのBoxの大きさからして、グリルを外した時に見た目よくないようです。 |

|

|

|

|

| この状態で試聴しましたが、BGMとして聴くぶんには問題ありませんが、やはり高音がスッキリしません、って言っても大きな問題でもありませんが、しっかり良い音を聴くのであれば、外したほうが良いですね。 まだ、固定方法も決めていませんので、これはあくまでも、グリルの完成の為の撮影で仮止め状態です。 |

||