|

|

||

|

|

||

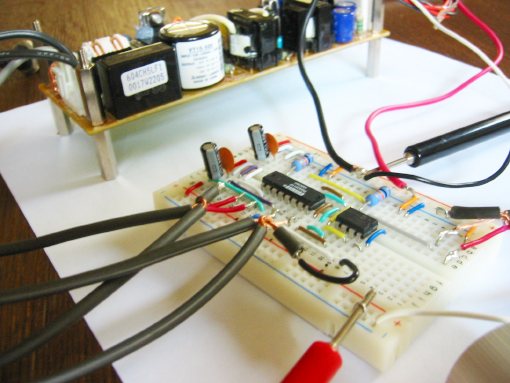

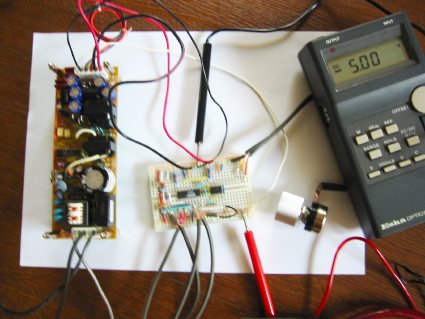

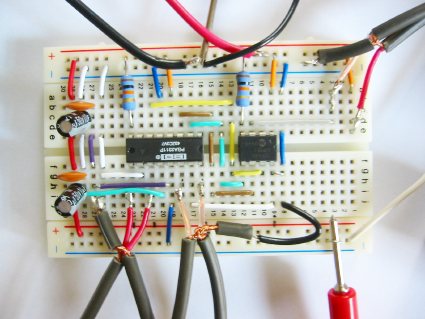

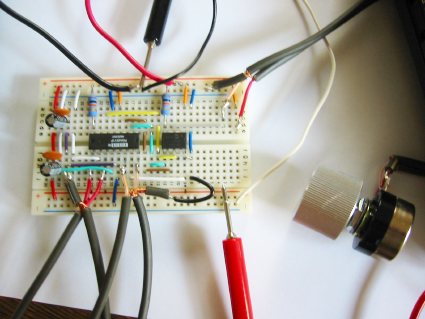

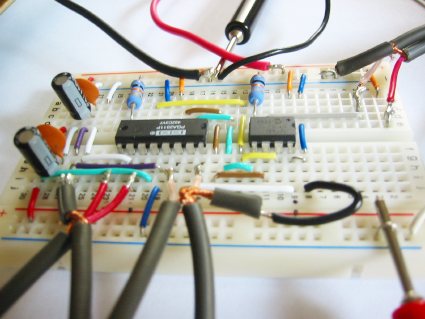

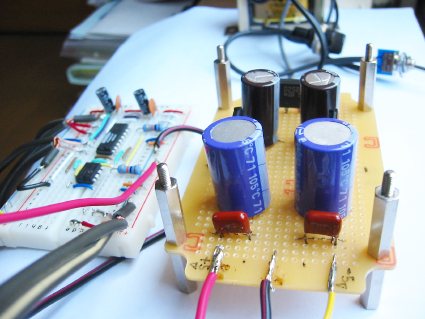

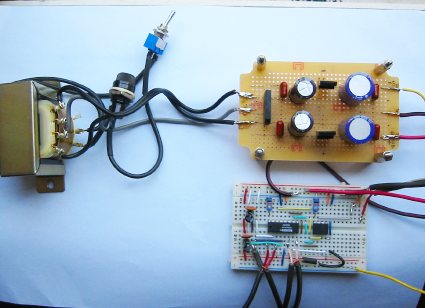

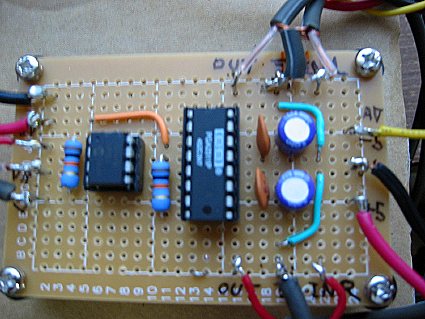

| TI社のPGA2311を使用した、電子ボリュームの試作をしてみました。 電子ボリュームの完成品およびキットでも、高価でなかなか手が出ません。 なんとか作成できないものかと思案していたところ、オークションにて、PGA2311とこれをコントロールする為の、PIC12F683のプログラム書き込み済みのものを入手することが出来ました。 自分でプログラムを書き込みするには、シリアルライターなどなくてはなりませんし、動作する保障もありませんでしたので、動作確認済みのものが入手できたので、PGA2311のデータシートなど、WEBからダウンロードし、必要部品を調達しました。 悩んだのは電源をどうするかでした。 デジタル用の電源+5Vは、スイッチング電源の適当なもので良いのですが、アナログ部の電源+5V、−5Vは、それなりに良質なものが必要なようでしたが、デンセイ・ラムダのスイッチング電源、VT15−525が安く入手することが出来、これを使ってみることにしました。 CH1 +5V max2A CH2 +12V max0.3A CH3 -5V max0.2A の使用で、アナログとデジタルの+電源は共有として使って見る事にしました。+12Vは未使用です。 試作にあたっては、今回、初めて知ったのですが、ブレッドボードにて部品を組んでみました。 とっても簡単、短時間で、回路が組めて試作には都合が良いです。 |

||

|

|

|

|

|

|

| 音だしですが、プリアンプとメインアンプの間に入れてみました。 プリアンプの出力ゲンイが大きいせいか、プリ側のボリュームを大きくすると、音が歪んでしまいます。 適当な位置にして、後は電子ボリュームで、小音量から大音量と、ボリュームを回してみましたが、非常にクリアーな感じでした。 ただ、ある音量以上になると、無音時のホワイトノイズが、少し聞こえてきます。 これは、やはり、アナログ用電源を良質のものにするか、同じくデンセイ・ラムダのノイズフィルタなど使用してみるのも良いかと思います。 電源投入時のポップノイズですが、気になる程度ではありませんでした。 PGA2310は、かなりのポップノイズだと聞いていますが、このPGA2311はあまり気になりません。 まぁ、ブレッドボードの試作品としては、まあまあって言うところでしょうか。 次は、これをケースに収めて、普通に使用できるようにする事を、目指したいと思っています。 |

||

|

|

||

| <2005年7月某日> | ||

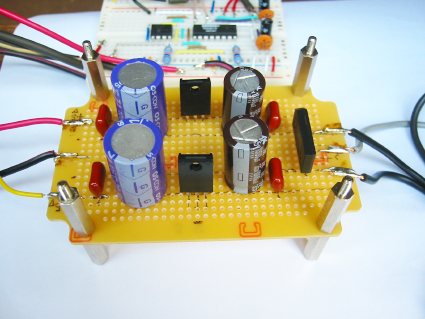

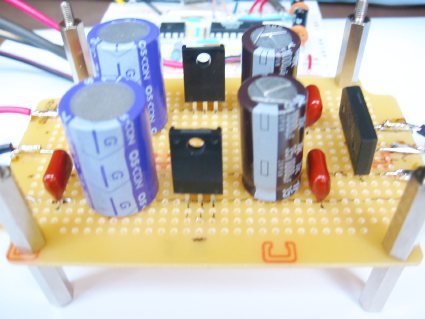

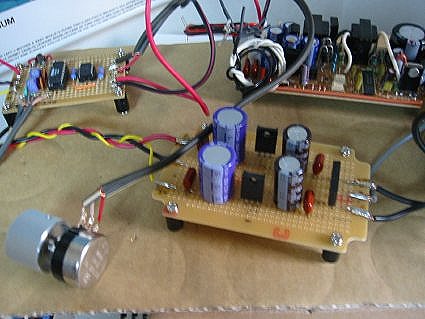

| ノイズ対策の一環として、スイッチング電源をアナログ回路に使用することを止めて、リニアレギュレータを作成する事にしました。 | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

| <2005年9月某日> | ||

|

|

|

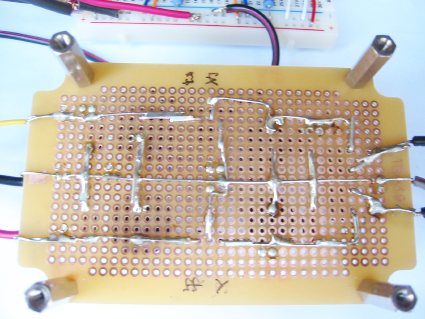

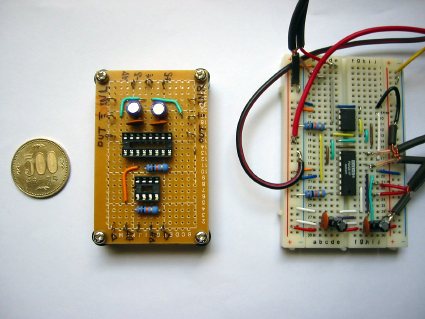

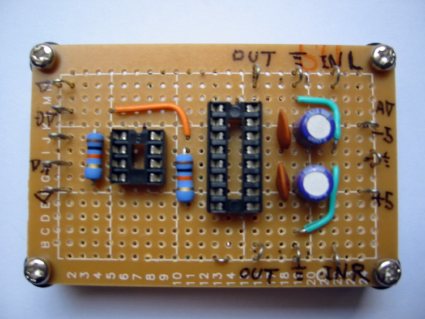

| TA2020で、デジタルアンプを作りましたので、この視聴記事にも書きましたが、この試作の電子ボリュームを接続して聞いたところ、とてもグッドでしたので、今回、ブレッドボードからユニバーサル基板に組替えてみました。 これで、ちゃんとケースに収めることができます。 |

||

|

|

|

| ブレッドボードからの移植部品は、ICのみで、抵抗、コンテ゜ンサは、安いので新たに購入しました。コンデンサは、OS−CONにしました。 デジタル回路は、今までのスイチング電源を使用し、アナログ回路は、今回、自作した、リニアレギュレータです。 CD&MDプレーヤー=>電子ボリューム=>ナチュラル・サウンド・アダプタNS−2=>デジタルアンプTA2020 の順にて接続し、視聴しました。 今までの視聴より、低域が伸びているようです。 無音時のホワイトノイズも感じられなくなりました。 次回は、これをTA2020と同じルーターのケースに収める予定でいます。 |

||

|

フリーソフトウェアの回路図エディタ BSch3V (Basic Schematic 3V)を使用して、回路図を作ってみました。 たぶん間違っては、いないと思いますが、この回路図によるトラブル等の責任はいっさい持てませんので宜しくお願いします。 電子ボリューム 回路図 |

||

| リニアー電源 回路図 | ||

|

|

||

| <2005年10月> | ||

|

|

|

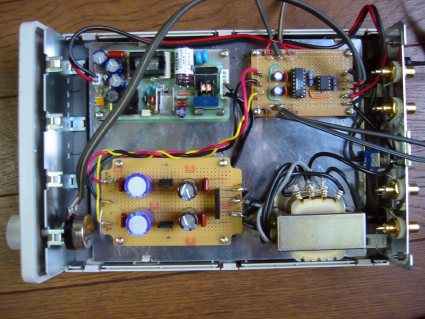

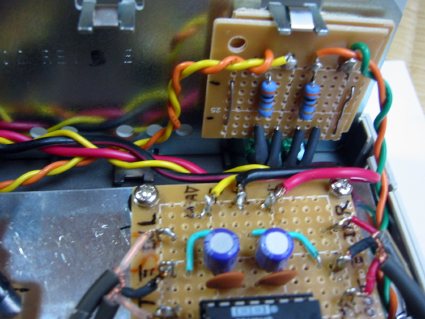

| 初めは、左のようなレイアウトにて、RCAジャックなどは未配線の状態にて、試聴しましたが、ボリュームを最大にすると、ケースに収める前は、ハムなど無かったのですが、僅かに明らかにACの電源周りからの50Hzのハムが発生してしまいました。 そこで、電子ボリュームのユニットをアナログ用の電源トランスから離して、右の様なレイアウトに変更した結果、ハムが無くなりました。 ただ、入出力については、RCAプラグが付いているシールドケーブルにて、直に機器に接続している為、ケースのRCAジャックに配線した時、AC電源周りに配線する事になり、これもハムの原因となりそうなので心配です。 まあ、もっとも酷い場合は、もう一度レイアウト変更です。 デジタル用の電源は、スペースの関係もあり、DENSEI-LAMBDAのVS10B-5 を使用しています。 |

||

|

この様に、前後のパネルは、ケースから差込式にて簡単に外すことが出来て、各ユニットは、アルミ板の上にレイアウトして、ビスにて固定しています。 そして、ケース本体には、4ヶ所のケースのツメにて、ハメ込んでいるだけです。 ケース本体には、穴を開けることはありません。 |

|

|

|

|

| 前面のケース本体のパネルと、その後ろのパネルの間があいているので、ボリュームに延長シャフトを取り付けています。 | LEDは、2電源の為、それぞれの5V電源より配線し、各300Ωの抵抗を付けています。 | |

|

|

|

| このように、LEDにて、各電源のパイロットランプとしました。 | 上蓋をして、ボリュームツマミを取り付けて終了です。 | |

|

|

|

| 左が、カマデンのデジタルアンプキットTA2020KIT−SPで製作したもの、右が今回の電子ボリューム、アンプの上が、ナチュラル・サウンド・アダプタ

NS-2 です。アンプ下のMarantz Model CM6200 CD/MD Combination Deck と、3D−スパイラルホーン・スピーカー、Helix−H88改とを接続して、早速試聴です。 結局、心配していた、ハムについては、フルボリュームで若干感じられますが、原因も分かっていますし、通常の位置では感じられないので良しとします。 |

||

|

何度も、試作段階から試聴していますので、特に言うことももありませんが、今回のセットで、とてもクオリティーの高い、クリアーな音質が得られて、大変満足しています。 | |