|

|

||

|

|

||

|

<2007年2月10日> 暫く訳もあり、スピーカー製作もお休みしていました。 先月くらいから、「GOLD SOUND COURAX」のサイトのTBRの製作を再開しました。管理人さんからは、以前TBR65Pの詳細の図面を送って頂いたのですが、TBR8001PSを予定していますがまだ、決定していません。 ほぼ、部品の切り出しも終わり、後は、仕切り板押さえを、10ヶ作れば、組み立てに入れそうです。 TBR8001PSの予定になりましたので、本日、ホームセンターにてVU100を1メートル追加で購入してきました。 <2007年2月17日> 前回、TBR8001PSの作成を考えていましたが、それは押さえのリングをVU100の1メートルもの2本から切ると、本体はTBR8001PSの700mmが妥当かなっ、と考えてましたが、TBR100Pの900mmにしても、なんとか、リングの切り出しができそうだったので、TBR100Pに決定し、ほぼ、組み立ての為の部材が揃いました。 VU100は、1メートルより若干長く販売していました。 |

||

|

|

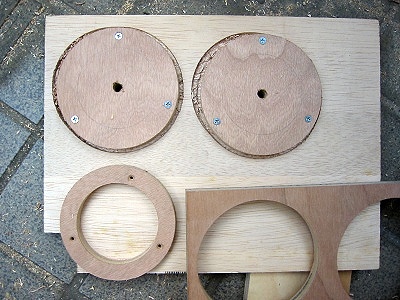

スピーカーを、エンビキャップに押さえる為の制振材押さえ板を作成しているところです。 端材の板に、木ねじで固定し、自由錐で、外周部分より穴開けを行います。 下に完成しているものを並べていますが、実は自由錐の寸法メモリの設定を誤って作ってしまったものです。 自由錐の場合は、穴の内径寸法が基準になっていますから、外周部分を開ける時には、メモリ+自由錐の刃の厚さとなります。 考えればすぐに分かることなのですが、何故か、2枚作ってしまいました。^^; 制振材押さえ板や仕切り板、ヴォルテックス・ジェネレーター等を作る、12ミリ厚の合板は、ホームセンターで端材、10円を1枚と、30円のもの2枚を使用しました。 |

|

|

|

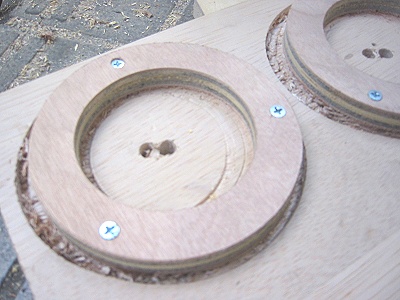

内径部分を開けたところです。 この後、木ねじを外せば、出来上がりです。 後に、「GOLD SOUND COURAX」TBRの考案者の管理人さんの、Koube氏よりメールで、押さえの木ねじは、内径の内側に2ケ所、木ねじで留めれば、木ネジの穴が開かなくてすむよ、と、アドバイスを頂きました。 いゃ〜、ごもっともで・・・・^^; 反面、FCダンパーは、そのようにして、カッターで切り抜いていました。 |

|

|

|

右側が制振材押さえ板や仕切り板を作る時の自由錐。 左が制振材FCダンパーを切り抜く為のサークルカッターです。 |

|

|

|

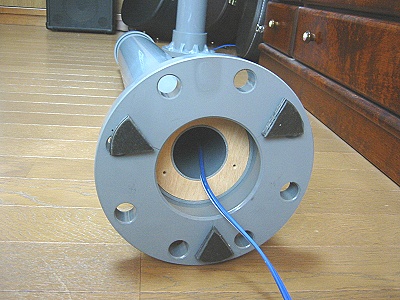

エンビ管は、金鋸で切りましたが、押さえリングの数も多く真直ぐに精度も必要なので、結構苦労しました。 ここまで、作るのが大変で、新たに道具などを購入したりして作るのであれば、キット購入が良いかもしれません。 制振材のFCダンパーも、販売店より1枚大きなものを購入しました。 TSフランジは、昨年、家の本下水工事の時に、業者にお願いして、2ケ¥5000.くらいで購入しました。その時、フランジに合った、ゴムパッキン2枚と、ステンレスのボルト、ナット、ワッシャがフランジの穴の数だけ付いてきました。これだけでも、かなりの金額になりそうです。 Koube氏より、エンビ管の切断は、エンビ用の鋸があるので、それで切ると楽だよと、アドバイス頂きました。 |

|

|

|

||

| <2007年2月18日> いよいよ、仮組みです。 VU100を後から、1本追加購入していますので、同じメーカーだったのですが、ロットの違いから色もサイズも若干異なります。 仕切り板も精度よく、きつめでピッタリのものが出来たのですが、追加したものでは、少し緩いです。 また、SPユニットを収めている、エンビキャップも、同じように片方は緩い状態でした。 |

||

|

当HPの、REBOX1号を作成した時に使用したユニット、 Tang Band W3−593SD を取り外し、付けてみました。 このユニットの高音が好きです。 アコースティックギターの曲をよく聴きますので、このユニットの高音は良いです。 SA/F80AMGは、力強く、重圧なサウンドで、クラッシック向きと、お聞きしています。 また、HiVi M3N は、華やかで、ポップス向きとお聞きしています。これは是非お奨めで、心地よいサウンドが楽しめるとのこと、是非このSPも聴いてみたいと思います。 ただ、このSP、色々なお店で、現在、品切れの状態です。 |

|

|

ベース・ギャップは、FCダンパーを切り抜いた、中心の円の部分を、6等分に切り、3枚重ねて、約10ミリの高さになりました。 仮組みですから、仕切り板やヴォルテックス・ジェネレーターの、木ねじの穴は、まだ、塞いでいません。 爪楊枝に接着剤をつけて塞ぐ予定です。 |

|

|

|

|

|

仮組み状態で、早速、試聴しました。 すばらし〜です。 上向きの開放感、また、レンジの広さ、低域もこのユニットからは想像も出来ないほど出ています。 筒くさいところを想像しましたが、決してそのようなことはありませんでした。 このTBRと、フリーユニット、ベース・ギャップ、ヴォルテックス・ジェネレーターの効果も良い方向に働いているのでしょう。 高域も満足するレベルで、ずっと聞いていて楽しい、心地よいSPです。 一度聴くと、色々なソースで聴いて見たくなるSPです。 もう、ハマッて、しまいますね。 試聴は、Marantz CM6200、 ナチュラル・サウンド・アダプタ NS-2、TI社のPGA2311使用の自作電子ボリューム、カマデンのデジタルアンプキットTA2020KIT−SPの組み合わせです。 |

|

|

|

||

| <2007年2月24日> | ||

|

<HiVi M3N> いくつかのWEBサイトでは、全て、品切れとなっていて、コ○ズ○無線に、メールで問合せしたら、いつも仕入れているところは、やはり品切れで、他から取り寄せにて3日から4日かかるとのこと、また、¥4760.でした。 木村無線のWEBサイトでは、やはり品切れでしたが、電話で問合せてみると、2ペア在庫があるとのこと、先日、5ペア入荷し、今は、この2ペア在庫のみとのこと、その後の入荷予定は分からないとのことで、急遽、秋葉原まで足を運びました。 1ペア、税込み¥3960.は安いです。 |

|

|

|

||

| <2007年3月4日> | ||

|

3月2日に、Koube氏より、メールを頂きまして、まだ、仮組みであれば、FBRにすると、また楽しめるとのこと、早速、昨日、VU50とM3N用のエンビキャップ等、ホームセンターより購入し、本日は、FBRにする為、バス・チャージャーの部分を作りました。 前回作成のヴォルテックス・ジェネレーターの内径寸法を間違って、VU50の外径で、開けてしまったのですが、丁度良く、このバス・チャージャーを作ることが出来ました。 また、3箇所の穴は、楊枝にて埋めました。 後は、本組する為の押さえリングを一部、固定するなど、準備にて本日の作業は終わってしまいました。 第一次空気室のヴォルテックス・ジェネレーターは、再度、内径を間違わないように、次回作りたいと思います。 押さえリングのVU100は、無いので購入しなければなりませんが、この為に1メートルの購入は、どうしましょ。 |

|

| <2007年3月11日> TBR100P から FBR100P へ進化 本日、第一次空気室のヴォルテックス・ジェネレーターが、無い状態で、FBR100PのVU100内の本組を行いました。 外観は、全く変わらないので、特に画像はありません。 早速、試聴です。ユニットは、Tang Band W3−593SDのままで、普段聞いている曲とします。 低い音は出にくいユニットですが、TBRの時と比べて、明らかに、FBRの方が低域が出ているようです。 今まで、聞いたことの無い、低域の音の輪郭がはっきりします。今までは、聞こえない、ボケていた、といいますか、普通のSPでは、そんな感じの音が、TBRでも勿論そうでしたが、FBRは、さらにその傾向が、はっきりしているようです。 レンジが広がり、音像やその輪郭がハッキリすることは、クリアーな感じもして、低域は、ダレない締まった、キレを持っていると思います。 あまり、うまく説明できませんでした。 次回は、第一次空気室のヴォルテックス・ジェネレーターの取付けと、SP端子の取付け、HiVi M3Nで聴けるよう、エンビキャップ加工等も行いたいと思います。 |

||

|

|

||

| <2007年3月21日> | ||

|

|

|

| やっと、エンビキャップの穴加工、制振材押さえ板、FCダンパーの加工が終わりました。 早速、HiVi M3Nを組み込み、試聴です。 なんと、もっと低い音が聞こえます。高域も、このスピーカーのスペックからして、正直あまり期待はしていませんでしたが、そこそこ出ています。 1ペア、税込み¥3960.の価格からしては十分です。これ以上のものを期待してはいけないのですが、贅沢な欲を言えば、中域がヘコんでいるようで、どちらかと言うと、ドンシャリ感があります。ボーカルが入ると、若干後ろにさがった感は、あります。もっと欲を言えば、ボーカルの艶とか色気のようなものが欲しいのですが、このSPに求めるのは贅沢でしょう。 この価格からして、十分、コストパフォーマンスの高い、素晴らしいSPだと思います。 AV用としての使用であれば、十分だと思います。 W3−593SD を使って、TBR65Pを作られた方が、後に、M3Nを組み込み、バランス的には、こちらの方が良いと仰っていましたが、どちらかと言うと、私は、若干、低域の再生は落ちるものの、このFBR100Pでは、W3−593SDの方がバランス的には良いように感じました。 普段、AVで、ドスンドスン聴いている息子は、M3Nの方が良いようです。 まだ、ユニット自体のエージンク゜も済んでいないので、暫く、このユニットで楽しむ事にします。 また、エージングによって、前記の試聴感の変化があるかも知れません。 **その後、Koube氏より、ご丁寧にメールを頂きまして、M3Nのユニットの後方から出る音の容積が大変狭い為、ユニットの押さえ板にテーパー加工をしてやらないと、音が詰まってしまうとの事。 これにより、中域、高域は、改善されるのではとの事でした。** 確かに、後方のユニットとの隙間が狭いので、次回、テーパー加工をしてみたいと思います。 出来れば、W3−593SDでも、テーパー加工していないので、実行してみようと思います。 私の評価自体は、決して悪くなく、今、以上のものを望むならとの事でしたので、誤解のないようお願いいたします。 |

||

| <2007年4月8日> | ||

|

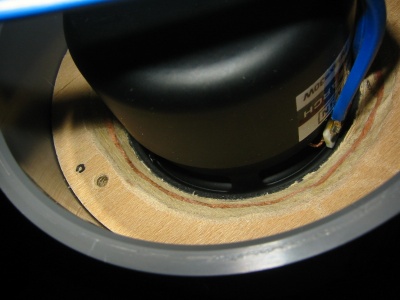

本日、やっと時間ができましたので、ユニット押さえ板のテーパー加工を行いました。 見えない部分ですので、要するにユニット後方の部分を開放する目的ですから、多少汚い加工でも良しとします。 回転ヤスリをドリルに付けて、加工しました。 3DスパイラルホーンSPの、Helix−L102のホーン開口部も、この回転ヤスリを利用しました。 |

|

|

|

|

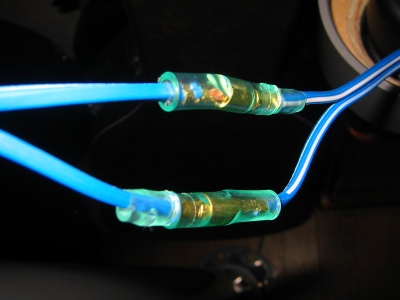

| テーパー加工する前は、かなり隙間に余裕がありませんでしたが、画像のように、開放されました。 スピーカーコードは、簡単にユニットを交換できるように、ギボシ端子にて接続するようにしました。 早速、試聴です。 前回、色々感じた時のソースにて、試聴しました。 はじめに感じたことは、全体的に下の方へ行ったかなっ、また、バランスも良くなり、マイルドな感じがしました。 全体的に下の方に行ったと言うことですが、若干中域の膨らみが出て、低域はさらに出ているような、また、伸びも良くなり、と言っても、ダラダラ感は無しです。 高域については、変化は無いように感じました。逆に、全体が下に行き、マイルドな感じになったので、突き刺すような、刺激的な高音は、今回の試聴では感じませんでしたが、全体のバランスも良く、軽く鳴ってくれてる、と言う感じでした。 何れにしても、ユニットが上に向いているので、この開放感は何とも言えなく、気持ちの良いものですが、犠牲として、指向性の強い高域は、もう少し欲しいところです。 この高域に関しては、予想はしていましたので、ユニットの上向きの開放感を、今度は、若干、犠牲にして、ディフューザーの検討は、していました。 その為の準備も、していますので、次回は、そのあたりについて実施したいと思います。 この先、忙しくなりそうですので、暫くはお休みしたいと思います。 色々書きましたが、聴いていてとても楽しいスピーカーで、ずっと聴いていたいスピーカーであることは間違いありません。 |

||

|

|

||