|

日本海軍は、世界で最も水上機を活用した海軍だった。1997年カレンダーの表紙に登場 した九五式水偵(水上偵察機)など、いろいろの任務の水上機が使われたが、その中核となったのが、長距離の任務を担当した、操縦士/航法士/電信士が乗り組む3座双浮舟型だった。 した九五式水偵(水上偵察機)など、いろいろの任務の水上機が使われたが、その中核となったのが、長距離の任務を担当した、操縦士/航法士/電信士が乗り組む3座双浮舟型だった。

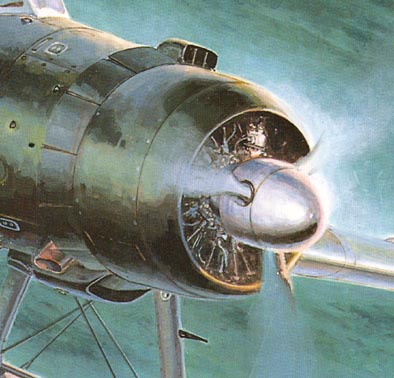

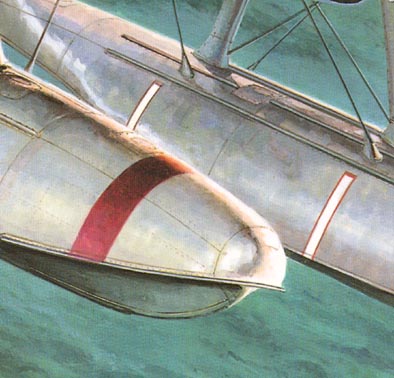

零式水偵は、その3座水偵の代表的な存在だった。戦前のある日、ジュラルミンの輝く地肌の低翼単葉の水上機が横浜杉田沖に突然浮かんでいた。それまでに水上機は複葉機ばかりだったから、その姿は先進的で、衝撃的だった。

ニュースは口コミでたちまち飛行少年の間に広まった。それが零式水偵だった。そして間もなく戦争が始った。

昭和16年12月7日(現地時間)早朝、機動郡陽の攻撃に先立って、ホノルル上空から「アメリカ艦隊、真珠湾に在り」という大平洋戦争の第一報を発信したのは、航空巡洋艦:筑摩から発進した零式水偵だった。

戦争の転換点となったミッドウエー海戦では僚艦:利根のカタパルトの故障で零式水偵の発進が遅れ、それが大敗北につながった。零式水偵は艦隊の目として行動するだけでなく、高速貨物船を改造した水上機母艦で飛行場の完成していない前線に進出して、索敵に当ったり、小型爆弾で艦艇の攻撃をしたり、戦争後半は電波探知機や磁気探知機を使って対潜水艦作戦に従事するなど、太平洋からインド洋を含む戦場全域で幅広く活躍した。

画は君川丸に搭載され昭和17年初冬に北千島方面に進出した時の零式水偵である。 |