�P�D�������n�̌���Ɩ��_

(1) �������n�̕����Ƃ��̗��n����

- ① �n�`�����i�X�A�N���j

���a58�`59�N�ɒ{�Y�ǂ��s�������n��Ց������������f�[�^�ɂ��ƁA�����ΏۂƂȂ���������Ֆʐς̍��v�͖�745��ha�i�k�C���F��574��ha�A�s�{���F��170��ha�j�ł��̂����q���n����591��ha�i�k�C���F��494��ha�A�s�{���F��97��ha�j�A����������64��ha�i�k�C���F��43��ha�A�s�{���F��21��ha�j�A�쑐�n����32��ha�i�k�C���F��36��ha�A�s�{���F��52��ha�j�ƂȂ��Ă���A���ɖq���n�̑����͖k�C���ɕ������Ă���B

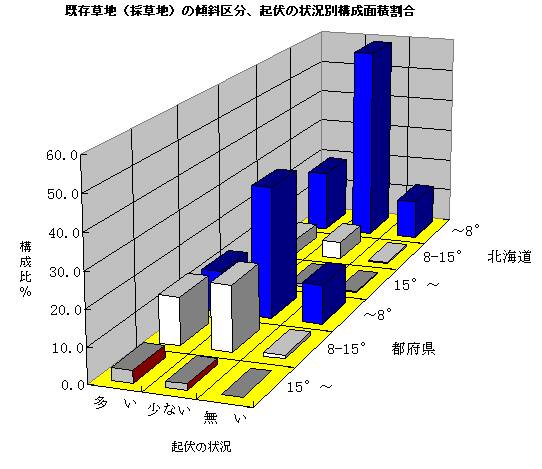

���̂����e���p�敪�̂�����ƌ��������ʂ���n�`�����ƂȂ�̑��n���Ƃ肠���A�X�敪�ʂɌ���ƁA8ߖ�������265��ha�i�k�C���F��239��ha�A�s�{���F��26��ha�j�A8߁`15߂���41��ha�i�k�C���F��27��ha�A�s�{���F��14��ha�j�A15߈ȏオ��5��ha�i�k�C���F��3��ha�A�s�{���F��2��ha�j�ƂȂ�A�k�C���ɂ����Ă�8ߖ����̋敪�����|�I�ɑ����Ȃ��Ă���B�s�{���ɂ����Ă�8ߖ����̋敪���ł��������̂́A8߁`15߂̋敪�ɂ������̖ʐς�����A�n�`�I�ɂ͂�茵���������ɂ���Ƃ�����B

�N���̏ɂ��ẮA�����A���Ȃ��A������3�敪�ɂ�莦����Ă��邪�A�̑��n�ʐςł͖k�C���ł́u�����v�Ƃ�����̂���23���A�u���Ȃ��v����65���A�u�����v����12���A�s�{���ł́u�����v�Ƃ�����̂���29���A�u���Ȃ��v����58���A�u�����v����13���ƂȂ�A�s�{���ɂ����āu�����v�Ƃ�����̂���⑽���X��������B�X�Ɋe�X�敪�ʂ̋N���ł́A�k�C���ł�8߁`15ߋ敪�ŋN���������Ƃ��銄���������̂ɑ��A�s�{���ł�15�K�ȏ�̋敪�Ŋ����������B��ʓI�ɂ͋u�˒n��R�[���X�̂��鏊�ł͋N�����������A�s�{���ł͓y�n�̐��傫�����߂ɁA���̂悤�Ȉ��������d�Ȃ�悤�ȏ��������p���Ă���Ƃ�����������̂Ɛ��@�����B

�\�P�D�X�E�N���ʑ��n�i�̑��n�j�ʐ��@�@�@�@�i�P�ʁF�c�n���A�����A���j

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- ② ���U

�k�C���̑�K�͗��_�n�тɂ����Ă����_�Ւn�̎擾�ɂ��K�͊g��Ƃ����o�c�̔��W�ߒ��ɂ����Ď�����Ղ̕��U���i��ł����B�k�C���ɂ�����u�V���_�����ݎ��Ɓv����K�͗��_�o�c�̈琬�ƂƂ��ɁA���̎����ɕ��U������������Ղ̌o�c���_�̎���ɏW��Ƃ����Ӗ����������B�������A�����Ō��݂��ꂽ��K�͗��_�ɂ����Ă����̌�̍X�Ȃ��K�͉��ɂ�莔����Ղ̕��U�����i��ł���B�s�{���ɂ����Ă��o�c�K�̓��x���͈قȂ���̂́A�K�͊g��ɔ���������Ղ̕��U��������B�܂��A���R�Ԓn�ɂ����Ă͒n�`�̐��������A1�J���ɂ܂Ƃ܂���������Ղ����ɂ����Ƃ������������B

�s���{���_�ƌ��Ђɂ��_�n�ۗL���������Ɠ��ɂ��y�n��Ղ̏W��}�邱�ƂƂ���Ă��邪�A���ԏ�͓y�n���L�҂̓y�n�ւ̈�������Y�ۑS�I�v�l��������A���������͎v���悤�ɂ͐i��ł��Ȃ��B

- ③ ������Ղ̐�������

����܂ł����n���̊J���E�����Ɋ֘A�������Ƃ̐i�W�ɂ�莔����Ղ̐����͐i�݁A�X�Γx��r�����̖���L���鑐�n�������P���}���Ă��Ă���B�܂����H�̐������i��ł��Ă���B

�������A����͌o�c�K�͂̊g�哙����ޏ��Ƃ̌���������w���߂��Ă��Ă���A��^�����\�ȍ�Ƌ@�B�̉ғ��ɓK�������n���K�v�ƂȂ��Ă��Ă���B��^�@�B�������I�ɉғ����邽�߂ɂ͕ޏ�̖ʐϋK�͂�`��A�N���A�r���������ƂȂ�A����܂ŗ��p���Ă����@�B�̋K�͂ł͖��ƂȂ�Ȃ��������A����^�@�B�̉ғ��̂��߂ɂ͍X�ɐ����������グ��K�v���łĂ����ʂ�������̂Ƒz�肳���B���������̏ꍇ�����n�����ɂ͑��z�̌o���v���邱�Ƃ���A�o�c�ʂ��܂߂������Ɋ�Â����{����K�v������B

- ④ ���n�Ǘ��Z�p

�O�q�̂悤�Ɏ�����Ղ��̂��̂͊J���E�������i�߂�ꂽ���Ƃ��猻��ɂ����Ă͂��Ȃ�̐��������ɒB���Ă�����̂Ǝv����B�������A�����ɂ����鑐���͍D�܂������̂���ł͂Ȃ��B�P�������̔_�ƊԂ̂���͈��P���ɂ�����_�ƊԂ̂�������͂邩�ɑ傫�����̂�����B����ɂ͂������琶�Y����鎔�������Ԑ��Y���ł���A���Y�w�͂����ړI�Ɏ��v�ɂȂ��邱�Ƃ��������ꂸ�A�܂��w�������Ƃ�����֕������邱�Ƃ���A�ꕔ�̈ӗ~�I�o�c���s���Ă���_�ƈȊO�̈�ʔ_�Ƃɂ����ẮA�����̐��Y����ϋɓI�ɍ��߂悤�Ƃ���ӗ~�ɖR�������Ƃ��l������B���̂��Ƃ͑��n�X�V���K�ɍs���Ă��銄�������Ȃ����Ƃɂ��\��Ă���B

�܂��A�킪���̋C�ۏ������������J�ł���A����͈�ʓI�ɂ͂킪���ݗ��̐A���i�G���j�̉����Ȑ���ɓK���Ă���Ƃ�������̂́A���������n�^�q���̍œK�����ł͂Ȃ��i�ċG�̍������j�B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�G���̐N�������ƂȂ鑐�n�����Ȃ��Ȃ��B���n������̎G���̋쏜�Ɋւ��Ă͈ȑO����l�X�ȓw�͂ƌ������s���Ă��Ă���A���ʂ��o�Ă��Ă��邪�A�\���ȉ�����͂܂����������Ȃ��ɂ���B

(2) �w�i�ƂȂ�{�Y��Ƒ��n���p

�\�Q�D�X�敪�ʊJ���\�n�ʐ�

|

���̍����ɂ�����H�������Ɋւ��ẮA�G�l���M�[������Ă̑��Y����^���p�N���邽�߂̒{�Y���̐��Y�g��̎����o�āA�����̑����ɂ��Ă͌��݊��ɑ啝�Ȏ��v�̊g��͖]�ݓ��Ȃ��ƂȂ��Ă��Ă���B�����Ĕ_�Y���A�����R���̔g�̒��ŁA�����ɂ�����_�{�Y���̐��Y�ɂ͐��ʂƉ��i�̗��ʂ���傫�Ȉ��͂��������Ă��Ă���B���̂悤�Ȓ��ŁA�X�̌o�c���x���ł͋K�͂̊g��i���̈���ŗ��_���j�͂�����̂́A�{�Y�S�̂̍X�Ȃ�g��i�������Y�̊g����܂߂āj�͔_�Ƃ̎����w�݂͂̂ł͍���ȓ_������A�������w���i���邽�߂ɂ͍s���{���̔z�����K�v�Ǝv����B

�܂��A���n�{�Y�ɂ����Ă��ƒ{�̔\�͌���͕K�R�I�ɔZ�������ˑ��������߁A�ƒ{�̂ɂ�����e�����𗘗p����\�͂���q�K�����߂邱�Ƃɂ��Ȃ�B����ő������̐i�W�̓t���[�X�g�[�����̏ȗ͋Z�p�͂�����̂́A�ƒ{���{�ʂł̘J���͎��v�����߁A�o�c�S�̂ɂ����Ď����������Y�ɐU�������͂��������ƂɂȂ�B�킪���̑�ƒ{�{�Y�S�̂��~���ɂ������œ��肵�₷���Ȃ����w�������ɑ������ˑ�����o�c���u�����邱�ƂƂȂ�A�����̒{�Y�o�c�ɂ����āA���������₱��Y���鎔����Ղɂ͏\���ȊS��������Ȃ��ƂȂ��Ă��Ă���i���m�̒ʂ�A����ł͂��̂��Ƃɂ�����蓙���킪���{�Y�̑傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă���j�B

�Q�D�J���\�n�̕����ƊJ���E���p�Ɍ����Ẳۑ�

�@(1) �J���\�n�̕�����

���a58�`59�N�ɒ{�Y�ǂ��s�������n��Ց������������f�[�^�ɂ��ƁA�J���\�n�͑S���Ŗ�2018��ha�i�k�C���F��614��ha�A�s�{���F��1404��ha�j����B�����n��敪�Ō���ƁA�_�U���̑����Ɣ_�U�O���ɑ������������Ă���B�܂��A�X�敪�ł́A8�K��������413��ha�A8�K�`15�K��772��ha�A15�K�ȏオ��833ha�ƂȂ�A�S���I�ɂ͌X�������Ƃ���ɑ����̊J���\�n�����邱�Ƃ��킩��B�������A���̂����k�C���ł�15�K�ȏ�̊����͏��Ȃ��A��r�I�ɌX�ł���̂ɑ��A�s�{���ł�15�K�ȏ�̋敪�ɖ�1�^2�̊J���\�n������A���̂悤�ȌX�Βn�����ۂɒ{�Y�I���p���ł���̂��A�܂�����𗘗p����ꍇ�ɂ͋Z�p�ʁi�J����@�A���p���@�j��o�c�ʂł̖����������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���B

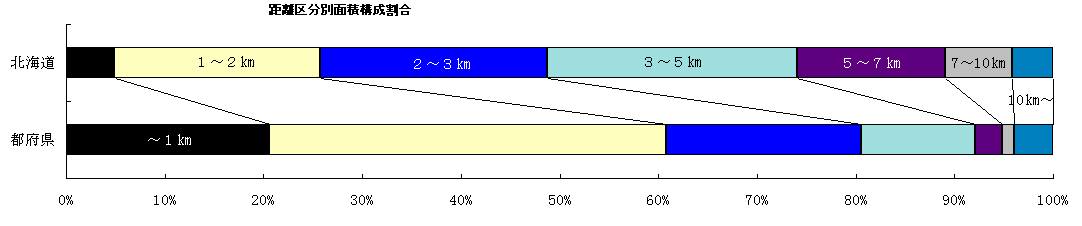

����A�W�W������c�n�܂ł̋����ł́A1�q�����y��1�`2�q�ɖk�C���ł͖�1�^4�A�s�{���ł͖�6���̖ʐς�����B

���̂悤�Ȃ��Ƃ���J���\�n�ɂ��ẮA�k�C���ł͌X�̂������͏��Ȃ�����ɊW�W�����痣�ꂽ���ɑ�������A�s�{���ł͋t�ɌX�̂�������ɊW�W������͔�r�I�߂����ɑ������邱�Ƃ��킩��B���̂悤�Ȃ��Ƃ��炱���J���\�n�ւ̃A�v���[�`�i�ǂ̂悤�ɗ��p����̂��A���̂��߂̊J���͂ǂ�����̂��j���k�C���Ɠs�{���Ƃł͕ς�炴������Ȃ����̂Ǝv����B

| �\�R�D�W�W������c�n�܂ł̋����ʊJ���\�n�ʐ� |

| �n�� | ���@�v | �P�q���� | �P�`�Q�q���� | �Q�`�R�q���� | �R�`�T�q���� | �T�`�V�q���� | �V�`�P�O�q���� | �P�O�q�ȏ� | �� �� �� | |||||||||

| �c�n�� | �ʁ@�� | �c�n�� | �ʁ@�� | �c�n�� | �ʁ@�� | �c�n�� | �ʁ@�� | �c�n�� | �ʁ@�� | �c�n�� | �ʁ@�� | �c�n�� | �ʁ@�� | �c�n�� | �ʁ@�� | �c�n�� | �ʁ@�� | |

| �S �� | 12,272 100.0 | 2,018,165 100.0 | 4,192 34.2 | 317,203 15.7 | 4,482 36.5 | 688,269 34.1 | 1,678 13.7 | 417,618 20.7 | 1,007 8.2 | 315,055 15.6 | 308 2.5 | 130,026 6.4 | 155 1.3 | 58,430 2.9 | 351 2.9 | 80,800 4.0 | 99 0.8 | 10,764 0.5 |

| �k�C�� | 1,583 100.0 | 613,508 100.0 | 171 10.8 | 29,501 4.8 | 503 31.8 | 128,137 20.9 | 363 22.9 | 140,573 22.9 | 305 19.3 | 154,544 25.2 | 124 7.8 | 91,877 15.0 | 61 3.9 | 41,844 6.8 | 49 3.1 | 25,194 4.1 | 7 0.4 | 1,838 0.3 |

| �s�{�� | 10,689 100.0 | 1,404,657 100.0 | 4,021 37.6 | 287,702 20.5 | 3,979 37.2 | 560,132 39.9 | 1,315 12.3 | 277,045 19.7 | 702 6.6 | 160,511 11.4 | 184 1.7 | 38,149 2.7 | 94 0.9 | 16,586 1.2 | 302 2.8 | 55,606 4.0 | 92 0.9 | 8,926 0.6 |

| �����F | ���n��Ց������������i���a�T�W�`�U�O�N�����j |

| ���D | ��i�͎����A���i�͍\����i���j |

|

(2) �J��������Љ�o�ϓI�v��

�P��(2) �ɂ����Ċ������n�Ɋւ��Ĕw�i�ƂȂ�_�ƁE�{�Y��A�o�c���ɂ��ĐG�ꂽ���A�����̂��Ƃ͍���̑��n�J���ɂ����l�ɂ������ȉe�����y�ڂ��Ă���B���ݑ��n�̊J���ʐς����ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ́A�J���K�n���̂��̗̂��n�����i�n�`�A���p�֓̕��j�ɂ����̂ł͂Ȃ��A���̂悤�Ȕ_�ƁE�{�Y��A�o�c���ɂ��Ƃ��낪�傫���B�܂��A�J���K�n���̂��̂Ɋւ��Ă͊J���̗e�Ղȕ����ɂ��Ă͑��n�₻�̑��p�r�i�S���t��A���]�[�g�J�����j�ɂ����ɊJ���ς݂ƂȂ��Ă�����̂����Ȃ�̕���������̂Ǝv����B

����A�_�Y���̎��v�Ɛ��Y�̒������ʂ��i�����V�N12��11���j�ɂ����ẮA����17�N�ɂ����鎔���앨��t�ʐς��P�Q�O�������ƌ��ς����Ă���A����͍����P�V�������̑�����}��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ�B���̒��ł͐��c����̗��p�����l���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��͂�V���ȑ��n�̑��������Ȃ�̖ʐς������܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����������̂��̂Ƃ��邽�߂ɂ́A�⏕�{�����̒��ړI�ȑ�ȑO�ɒ{�Y�����錵���������̂��̂̉��P�{�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�R�D����̑��n��Ղ̕���

(1) ���n�̊J�������Ƃ��̗��p�̂��肩��

���n���̊J���𐄐i���邽�߂ɂ͊J���\�n�̕�����ԁi���n�����j�A�Љ�����A���邢�͂��ꂪ�ǂ̂悤�ɗ��p����̂��������Ă̏�Ői�߂邱�Ƃ��K�v�ƍl������B�܂��A������Ղ̐��Y���̈�w�̌���Ƃ��̗L�����p��}�邽�߂ɂ͊������n�̎��̂̓I�m�Ȕc����A����ɑz�肳���o�c�̌`�ԁA���Y�E�Ǘ��Z�p�A��Ƌ@�B�̌n���܂��A�I�m�Ȑ�����i�߂�K�v������B

������Ղɍۂ��ẮA�o�c���_�ɋ߂����ɂ����Ă͈ꕔ���ӂ̖����p�n�̑��������l�����邪�A���̎�̂͊����̑��n�̐��������̌���ł���A���̂��Ƃɂ���w�̏W��I���p�A�����I���p�����߂���B���R����ʐϕޏ��L����k�C�����̑�K�͑��n�{�Y�i���_�j�n�тł́A���܂ňȏ�ɍ��\����Ƌ@�ɂ����n���s����悤�ɂȂ�B������Ղɂ����Ă͂���獂�\����Ƌ@���L���ɉғ����邽�߂̓����i�ޏ�K�́A���R�����j��������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���q�ɂ����Ă��X�[�p�[���q�̂悤�ȏW��I���q�Z�p���X�Ɏ����������̂ƍl������B

�������V���ɊJ�����i�߂��鏊�͌o�c���_��藣��A�n�`�I�ɂ����������̂������i�k�C���ł͌o�c���_����̋����A�s�{���ł͒n�`�����ɖ��ƂȂ낤�j�B���̂悤�ȏ����ɂ����Ă͖Ȗ��ȊǗ��i���n�Ǘ��A�ƒ{�Ǘ��j�͍���ł���A�e���I�ȕ��q���p���l�����ׂ��ꍇ���l������B���̂悤�ȏꍇ�́A���Ă킪���ɂ����čs���Ă����u��q��i�����܂��j�v�̂悤�ȓ`���I�i���������̑����͎����Ă��܂����j�Z�p������ɕ������A�����I�ȋZ�p�ƓK�ɑg�ݍ��킹���V�����Z�p�̌n��n�݂��邱�Ƃ��K�v�ł���B�܂��A�_�ƌo�c�̎��ԁA���邢�͊J���K�n�̏W������̋���������_�Ƃ̌ʗ��p������ȏꍇ������A�����q��Ƃ��Ă̗��p���l������Ȃ��ꍇ���������̂ƍl������B�܂��A���n�̊J���ƂȂ�Ή͐�̏㗬��ɂ�����A�y�����o�̖h�~�����ۑS�ɂ��\���z�����邱�Ƃ����߂���B

���̑��A�k��������c���̒{�Y�I���p�Ƃ��̂��߂̐����ɂ��Ă��A����̔c���i�����A���n�����A���P���ׂ��_���j�₱���L���Ɋ��p�����@�A�����������\���Ȍ������K�v�ƍl������B

(2) ���ʓI���\�����l�������J�������Ɨ��p

���n�̑��ʓI�@�\�ɂ��ẮA�{�_�̎��ł͂Ȃ��̂ŏڂ����͏q�ׂȂ����A���㑐�n�̊g��ƈ�w�̗L�����p��}��ꍇ�ɂ́A�n��̐l�X�̗����s���K�v������ꍇ�������ƍl�����A���n�̗L����u�ӂꂠ���@�\�v��L���Ɋ��p���邱�Ƃ����̂��߂̗L�͂ȕ���ƂȂ���̂ƍl������B�܂����n�{�Y�̎��̐���́u�S����v�m�ۂ̂��߂ɂ���w�u����I�@�\�v��������悤�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł���ƍl����B����̊J���E�����ɂ����Ă͒P�ɑ��n���̐��Y�@�\�ɂƂǂ܂炸�A���̂悤�Ȃӂꂠ���@�\���ɂ��z������K�v�̂���ʂ���������̂ƍl������B

�܂��A���n�͍��y�̕ۑS�@�\����L���Ă��邪�A����ł͑����E�������̗��n��Ԃ̉��ł͓y�������̊댯���������A���ɌX�Βn�ɗ��n���Ă��鑐�n�͓��ɑ�K�͂ȍЊQ�Ɍ��т��댯��������A�\���Ȕz�����K�v�ƍl������B

(3) �}�N���I���_���瑐�n���Ƃ炦��

���n�̑����E�����Ƃ��̗��p�ɂ��ẮA�}�N���I���_�ƃ~�N���I�Ȏ��_�̗�������l����K�v������B�}�N���I���_�Ƃ� ① ���y�̗��p�ɂ��H�����Y�i�����ɂ�����H���������̌��㓙�j�A ② ���y�ۑS�A ③ ���ۑS���ł���A�����̂������Ɍ��2�͂��̋@�\���\���ɔ������ꂽ���Ƃ����ړI�Ɍo�c��ǂ�����킯�ł͂Ȃ��B���i�y�ѓs���{���A�s�����j�����n�̊J�������ɏ�������̂́A���n���K�ɗ��p����邱�Ƃɂ�蔭�����邱�̂悤�ȊO�����ʂ����邽�߂ł���B

����~�N���I���_����́A�J���E�����������n���o�c���ǂ̂悤�ɗ��p���邩�Ƃ������Z�p�I���ʂ�o�c�E�o�ϓI�Ȍ��ʂł���A���ړI�Ɏ�v�_�Ƃ̌o�c�Ɋ֘A������̂ł���B

���n�̊J�������ɂ������ẮA���ꂪ��v�҂̌o�c�ɍő���̌��ʂ����������悤�Ȃ��̂Ƃ��邱�Ƃ��d�v�ł���B���̂悤�ȑ��n�̊J�������̐ςݏd�˂ɂ���ă}�N���Ȏ��_���猩�����ʂ������������̂ƍl����B

�S�D���n�̊J���E�������߂���Z�p�I�ۑ�ƑΉ��i���������j

�ߔN�͎�����Ղ̊J�������Z�p�Ɋւ��錤���j�[�Y�͑����͂Ȃ��B���n�̊J�������Z�p�͑����y�؋Z�p�ł���Ƃ̈ӎ�����ʓI�ł���A�����������y�؋Z�p�͊��ɐ��n�������̂Ƃ݂Ȃ���Ă���B�������A�������n��J���K�n�̗��n�����A�{�Y�����鏔��A�Љ���������l���A�܂�������Ղ̊J�������Ƃ��̗��p�ɂ��Ă�����܂ł̉����ł͂Ȃ��A�V���ȋZ�p�I�W�J��}�낤�Ƃ���Ȃ�A�����Ɋւ���Z�p�ɂ��Ă������J�����X�ɐi�ނ��Ƃ����߂���B

�J���K�n�͏]���ȏ�ɊJ������ȏ����̂��̂������Ȃ��Ă���B���n�̐����ɂ��Ă��V���Ȏ���ɑ��������A��萮�������̍������̂Ƃ��邱�Ƃ��v�]����悤�B�\�ʓI�ȋZ�p�j�[�Y�͏��Ȃ��Ƃ��A���ݓI�ɂ͑����̉������ׂ��Z�p�ۑ肪������̂Ǝv����B

�ŋߑ��n�̊J���E�����֘A�̌����ɂ����Ď��グ���Ă���̂́A�V�o���n�����Z�p�A���q�сi�ѓ����n�j�W���̋�̓I�Z�p�Ɍ��т�������n�̐������A�q���̔���ɋy�ڂ������I���i���A���x���j���̊�b�I�����ƂȂ��Ă���A�����p�y�n�����̊��p�ɂȂ�����̂������B����͂���猤���̈�w�̐��i���}���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̒��ł͂���܂ňȏ�ɋ�̓I�Z�p�j�[�Y�ɉ����錤���ƁA������x�����b���������ڂɘA�g���Đi�߂��邱�Ƃ��d�v�ƍl����B

�s���͍L���_�Ƃ̌���Ɛڂ��Ă���B�܂��P�Ɍ���Ή������ł͂Ȃ��A�����v�擙�Ɋ�Â������I�Ȏ���ɗ������{���W�J���ׂ��Ӗ�������B�s���ɑ��ẮA�s����c����������ɂ�����Z�p�j�[�Y�A���邢�͒����v�擙�i�y�n���ǒ����v��A�����ߑ㉻�v�擙�j�𐋍s�����ł̖���A����ɑΉ����邽�߉������ׂ��Z�p�I�����ɂ��āA�I�m�Ɍ����T�C�h�ɓ`���Ă����������Ɠ������T�C�h�Ƃ��\���A�g��}���Ă����������Ƃ���]����B