目次

30年前は草も豊かであった(荒廃していなかった)。当時は牛も少なく、主に人手による刈り取り利用が主体であった。

1970年代より酪農振興政策により乳牛頭数が急激に増え、草地は放牧地として利用されるようになった。

放牧地は郷鎮政府が管理し、各集落の農家が共同利用する形態をとった。農家は利用する権利を有するが、草地を管理する義務を持たない。また共同利用であり利用権を有する草地が各農家に分配されるわけではない。このため、農家は草地を改良してもそのメリットは自らの手にすることができない。このようなことから、農家は草地を収奪的に利用し、また施肥等の草生を維持・改良する措置は全くとられてこなかった。

牛が増えるに従い、ますます草地からの収奪は著しくなり、草地は衰退し、草の生産量も極度に減少すると共に、特に土壌のアルカリが強い部分では裸地化が進んだ。

近年この問題は中国の草原に共通する問題であることから、荒廃草地の改善を主眼とした草原法の改正が行われ、禁牧措置がとられることになった。

草原法により指定された草地では放牧は禁止される。しかしここでも積極的に草地の改良が図られることは少ない。放牧は禁止されても年に1度の刈り取り(乾草収穫)は行われる。この場合も施肥は行われていない。

一部では耕起、播種が試みられているが、これは県レベルの畜牧局等が主導して試験的に行っているものと思われる。

土壌pH調査

| 土壌の種類、状況 | pH |

| 放牧地、表層5cm以内 | 10.16 |

| 放牧地、深さ20cm | 9.89 |

| 採草地、表層5cm以内 | 8.3 |

| 採草地、深さ20cm | 9.73 |

トウモロコシ栽培地

(表層5cm以内) | 8.09 |

pHの値は全体的に高い。特に植生の無いところではpH 9〜10と高く、多くの植物の生育限界以上の強アルカリである。

植生のあるところでは植物から供給される有機質が腐敗、分解してできた腐植酸の働きでアルカリ性は弱められが、植生が無いところでは土壌中のアルカリ物質によるアルカリ性が緩和されることなく、強くあらわれ、このことが植物の定着、生育を阻害するという悪循環になっている。

長い時間をかけて徐々に地下水が上昇してきて地表から蒸発する。地表に地下水に含まれていた塩分が集積する。

「塩分」の主体は炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)であるが、カリウム、カルシウム等も含まれる。

土壌は粘土質であり、水分を含むと粘っこくなり、乾くと固く固まる。湿った状態ではそれ以上水を通しにくくなる(透水性が悪い)。

植生があるところは植生に由来する有機質がある。しかし土壌環境が悪いため植物の生育量は少なく、また家畜による採食(収奪)のために蓄積される有機質は少ない。また、高塩分・強アルカリで植生がなくなっているところでは有機質含量は非常に少ない。

地下水が次第に上昇し、蒸発する。これに含まれる塩分が地表に集積する。

この地下水(表層地下水)は大慶方面の湿地につながっているのではないかと思われる。

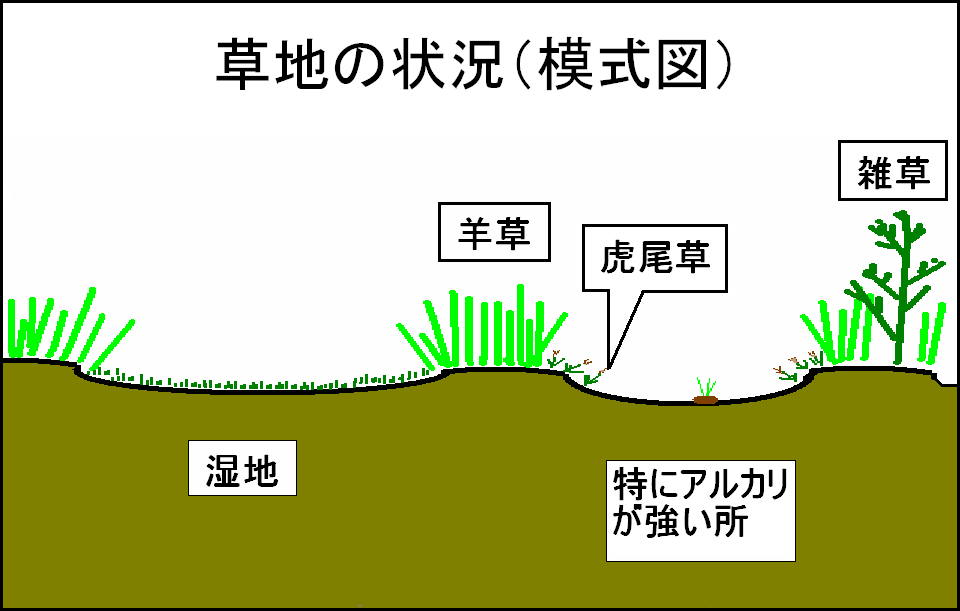

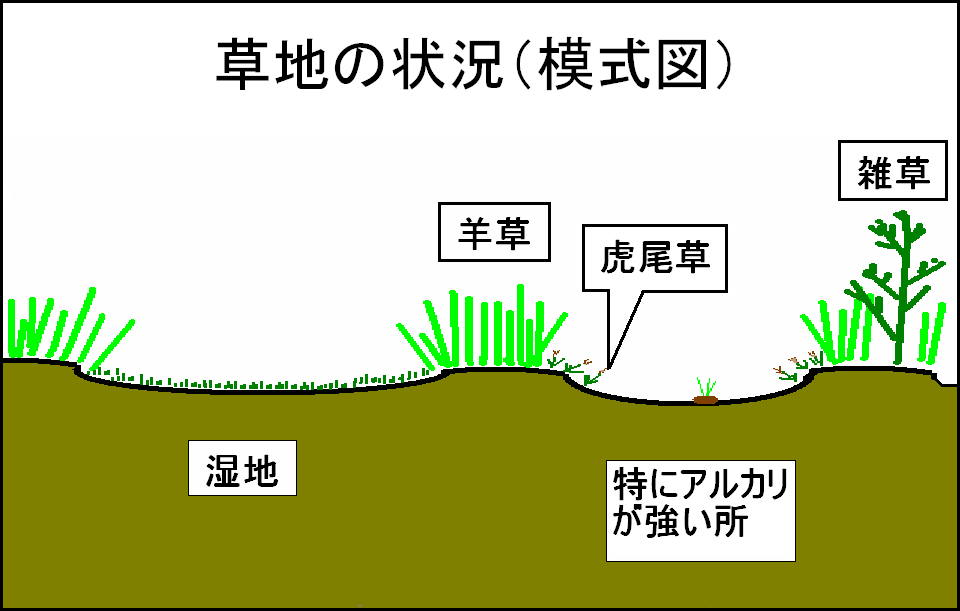

草地内には羊草が優先するところ、特に土壌のアルカリ性が強くて裸地になっているところ、湿地等がモザイク状になっている。大きく植生があるところの中央部は湿地となっていることが多く、この場合羊草は湿地を取り囲むようにして生えている。また羊草主体のところと強アルカリ土壌の間には縁取りをするようにオヒゲシバが帯状に生えていることが多い。

羊草主体の草地内には多くの野草が混在している。野草の中で最も目立つのはヨモギの類であり、その他のキク科の植物も多い。マメ科の植物(窒素固定が期待される)も混じるが量は少ない。他にアカザの類等多様な植物が見られる。中には「イヌホオズキ(なす科ナス属)」のような有毒植物も含まれる。

強アルカリ土壌の中にも、特にアルカリに強い植物が生えていることもある。また牛糞あるいは吹き寄せられた植物茎葉に由来するとみられる植物(羊草等)が点状に見られるところもある。

湿地部分には湿地に適した草種が生育している。

|

| (「虎尾草」は「オヒゲシバ」の中国での呼称) |

土壌の良いところ(アルカリ性が弱く肥沃)はトウモロコシ等を栽培するための畑地となっており、土壌のアルカリ性が強いところに草地が立地している。

長年の強放牧かつ無投与利用(牛糞までもが持ち去られる)により草地は衰退し、土壌中の肥料分も枯渇し、土壌中有機質が乏しくなっている等土壌も劣化が進んできている。

伝統的には放牧利用であったが、一部で採草利用も行われている。既に草地も衰退しているにもかかわらず、草地の改良措置はほとんど行われていない。

|

| 堆肥施用区のみ草が生えた。ただし牧草ではなくオヒゲシバ。 |

2003年に前任者の石村氏が始めた小規模な草地改良試験では強アルカリ土壌に堆肥及び泥炭を混入して、ここにアルファルファ、羊草、星星草を播種したものである。何も土壌に混入せずに耕起、播種したものを対象区とした。

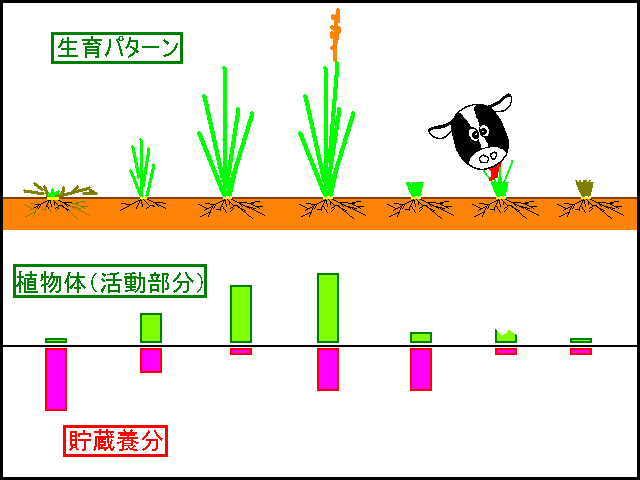

結果は対象区及び泥炭施用区は植物の発芽は見られなかった。堆肥区のみ牧草及び堆肥に混入していたオヒゲシバ種子の発芽が見られた。その後牧草(アルファルファ、羊草、星星草)は生育せず、オヒゲシバが優占した。

このことから強アルカリ土壌を改良するための有機質土壌改良資材としては堆肥が最も優れていることがわかった。堆肥は自給できる資材であり、この点からしても最も使いやすい資材であるといえる。

牧草は発芽はしたものの生育しなかったことから、強アルカリ土壌に対しては堆肥施用をしてもすぐには牧草が生育できる条件になっていない(=牧草が生育できるほどにはアルカリ性が十分に緩和されていない)ことが示唆された。

また、オヒゲシバは雑草ではあるが牧草栽培のための「前駆作物」として使える可能性がある。即ち、強アルカリ土壌に堆肥を施用し、オヒゲシバを数年生育させ、その間に次第に土壌のアルカリ性が弱まることを期待し、その後に(更に堆肥を施用して)牧草を導入することが可能かもしれない。

「草地改良のヒント」からわかるように、強アルカリ土壌の改良には有機質の施用が効果的である可能性がほぼ明らかになってきた。しかし、ここで施用する有機質の「質」が問題となってくる。即ち土壌改良に使う有機質は大きく以下の3つに区分できる。

- 腐熟発酵させた堆肥

- 乾草、トウモロコシ茎葉等、腐熟していない有機質(ここでは「未腐熟有機質」という)

- 牛糞

これらのうち、堆肥は既に腐熟発酵しており、土壌のアルカリを緩和する機能がある腐植酸を含んでいる。また植物の栄養となる肥料もすぐに供給できる性質を有している。このことから土壌改良に最も適した資材であるといえるが、調製するのにコストがかかり、また大量に確保することが難しい。用いるとなれば特に一部の小面積を早期に改良する場合に限られる。

乾草(家畜に給与した余り、低質なため家畜に給与しなかったもの等)や、トウモロコシ茎葉等はまだ腐熟していないため、腐植酸がまだできていない。このため施用してすぐに土壌改良の効果はでてこない。施用後徐々に腐熟し、土壌を改良する効果がでてくる。しかし堆肥よりも量の確保がしやすい。このほか、量を多く確保できるものではないが、廃物利用ということで低品質のために家畜に給与しなかった部分のサイレージ等も用いることができる。

牛糞は「施用する」というよりも、放牧した牛が落とした糞をそのまま利用するものである。まだ腐熟していないが、既に記したように比較的長期間(数週間)水分を保持し、牛糞に含まれる植物種子の発芽と初期生育のための培地となることができる。腐熟してから供給される肥料分は乾草やトウモロコシ茎葉に比べ多い。

改良したい土壌に堆肥を施用し、表層土壌と混和する。その後に播種を行う。確実な発芽を期待するためには軽く覆土・鎮圧を行う。

当地の堆肥には、給与する乾草に由来する雑草、特にオヒゲシバの種子が多く含まれることが多い。このため、草地改良の第1段階としてオヒゲシバを生育させる場合には特に播種は必要としないこともある。

堆肥は表面施用すると肥料分のうち窒素分(まだアンモニア段階のもの)が揮散する。また堆肥には既に腐植酸や肥料分が含まれており、土壌に混和した場合にはこれに接する土壌の性質(アルカリ性)を速やかに改善する。また植物が発芽した後に堆肥内に根を伸ばし、堆肥の肥料分を旺盛に吸収することができる。

堆肥は地表に施用した場合には乾燥しやすい。このため、腐植酸や肥料分がこれに接した土壌にすぐには供給されにくい。堆肥は価値が高い資材であり、その特性を最大限引き出すためには施用時に土壌と混和するのが望ましい。

当地においては未腐熟有機質の中ではトウモロコシ茎葉が最も入手しやすい。このほか家畜に給与した乾草の食べ残し等を用いる。この他、品質が悪くて給与しなかったサイレージ等も用いることができる。友誼牧場では乾草を細断して家畜に給与しているが、乾草を細断する際に出る「屑」の部分も用いることができる。乾草の「屑」の部分には「オヒゲシバ」等の種子が多く含まれており、トウモロコシ茎葉等雑草種子を含まない資材を用いる際に混和して施用することにより、早期にオヒゲシバを定着させることができると期待される。

これらについても施用後に土壌と混和することにより、腐熟が進み、これに接する土壌のアルカリを緩和する。しかし堆肥を施用するよりもその効果の発現や緩やかである。

また、土壌と混和するのは手間とコストがかかる。このため、大面積を改良しようとする場合には、効果の発現はゆるやかであるが、表面施用としても良いかもしれない。

トウモロコシ茎葉等は植物種子を含まない。数年かけて植物を生えさせようとする場合には、周囲から飛んできた植物種子の定着に期待することになるが、より早期に草地化したい場合には既に述べた乾草の細断屑(オヒゲシバ等の種子を含む)等を混ぜて施用すると良いかもしれない。

施用方法としては、表面施用する方法と、土壌と混和する方法がある。

表面施用は比較的容易に行え、表面施用した資材が土壌表面を被覆し、土壌が乾燥するのを抑制する効果もある。しかし腐熟はゆるやかで、腐植酸の発生も少ない。

土壌に混和する方法はコストがかかるが、施用した資材がまだ腐熟していないものであっても比較的早く腐熟が進む。土壌改良効果は早く現れる。

時間はかかるが低コストで大面積を改良しようとする場合にはトウモロコシ茎葉等の腐熟していない有機質を土壌表面に施用するのが良い。

一方、コストはかかるが早期に土壌を改良したい場合には堆肥を土壌に混和するのが良い。

既に述べたように、アルカリ土壌の中でも牛糞のところには植物の発芽が見られ、これに由来すると見られる植物個体もあることから、アルカリ土壌のところに牛糞を積極的に落とすようにし、牛糞による植物の定着を図ろうとするものである。

これは放牧地にのみ適用が可能である。積極的に牛糞を落とそうとする場合は、目的とする場所で乾草等の飼料を給与する。このことにより、牛の滞在時間が長くなり、落とす牛糞も多くなる。なおこれを行うのは、植物が発芽し定着が可能な時期である7月頃が良いと思われる。

更に積極的に植物種子の発芽を確実に行おうとすれば、落とされた直後の牛糞に植物種子を播くという方法がある。この場合、牛糞表面に種子を貼り付けるようにした方が良いのか、あるいは牛糞内に押し込むようにした方が良いかは、今後実証してみなければわからない。

パナマでは新鮮な牛糞に牧草の茎葉を差し込み、糞内で発根させる試みに成功している。牧草の種類により可否はあるが、匍匐茎で伸びるタイプの牧草(茎の節の部分から発根しやすい)であるならば成功しやすいと思われる。

この方法により確実に植生を得ようとするならば、牛糞から植物が伸長してきたらしばらくは禁牧し、植物の定着と生育促進を図るのが良い。

また牛糞からの植物種子の発芽と定着が確実に行われるかどうかは天候(特に降雨の有無・程度)に大きく左右される。降雨が多く、かつ継続して降るような場合には植物の定着は一層確実なものとなるが、雨が少なく植物が根付く前に牛糞が乾いてしまうような場合には植物は定着しない。

石膏は硫酸カルシウムであり、アルカリ土壌(炭酸水素ナトリウムが多い)に施用されると次のように反応する。

-

CaSO4 + 2NaHCO3 → CaCO3 + Na2SO4 + CO2 + H2O

なお、硫酸カルシウムは溶解度が低い(水には少ししか溶けない)ため、この反応は緩やかに進むものと思われる。また逆の反応も起こるため、平衡状態に達した段階で見かけ上反応は停止する。

反応前の炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)はアルカリ性を示す。一方、反応の後に生成される硫酸ナトリウムはほぼ中性である。また炭酸カルシウムは水に溶けにくい。このため、アルカリ土壌に石膏を施用し、上記反応が進むことによりアルカリ性は弱められることになる。

このメカニズムによる土壌改良は、以前に山西省で行われたJICAプロジェクト(山西省アルカリ土壌改良実証調査)でも実証されている。山西省のプロジェクトでは石油精製の際に副産物として生産される石膏を用いることにより、安価に土壌改良を行うことができるとした。

安達に隣接する大慶でも石油は産するが、多くは原油のまま外部へ持ち出され、現地での大規模な精製は行われておらず、副産物としての石膏は生産していない。

当地で入手できる石膏は、建築資材として販売しているものであり、価格は高く、これを用いて大面積の草地を土壌改良するのは現実的ではない。

ゼオライトは天然産のものと人工的に作られるものがある。人工的には石炭灰をアルカリと反応させて作る。

ゼオライトはその結晶構造の中に水溶性無機物を取り込む性質があり、このことによりハウス栽培等で生ずる土壌の塩類濃度障害を軽減、回避できるとしている。また同様なメカニズムによりアルカリ土壌中のアルカリ(ナトリウムイオン)を取り込むことができるものと思われ、これにより土壌のアルカリを弱めることが期待される。

黒龍江省内にも天然のゼオライトを産するところがある。また、中国では工業用として、また生活用としても石炭を多く用いており、ここから排出される石炭灰をゼオライトに加工することも可能と思われる(コストの問題はあるが)。

ゼオライトによる当地のアルカリ土壌改善はまだ実証はされていないが、今後調査研究及びこれに基づく実証がなされることを期待する。

-

土壌のアルカリが強い(アルカリ成分が多い)場合には、一度の改良で牧草生育にまで至らない場合がある。既に記したように、堆肥施用の効果を調べた草地改良試験においても、牧草は定着しなかった。

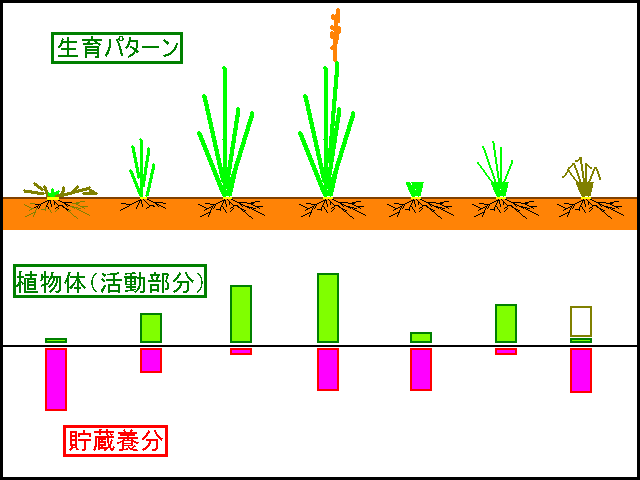

このような場合でもオヒゲシバのように比較的アルカリに強い植物は定着できる場合が多い。このようなことから、第一段階としてオヒゲシバ等で地表を覆い、オヒゲシバの定着により土壌中の有機質含量を次第に高め、このことによりアルカリ度を弱めた後に牧草を導入するということが考えられる。今後このことが可能かどうかの調査試験を行うことが望まれる。

植生が定着した初期段階では植生の確実な定着と初期の生育促進のために禁牧を行うことが望ましい。またその後も過度の利用は避け、植生が衰えないようにしなければならない。また施肥を継続して行うことは是非とも行いたい。

牧草の生育促進を図ることは、地上部のみならず根の発達をも促すことになる。根は古くなれば枯れ、その一方で新しい根が生ずる。生育が旺盛になれば結果として枯れた根等に由来する腐植が多く蓄積することになる。

既に植生が定着した場合には、施肥等により生育を促進させることにより、土壌の改良は一層進むことになる。

また、現状では混入が少ないマメ科植物を積極的に導入し、窒素固定を図ることも、単にこれを飼料として利用した場合のメリットに加えて、植生全体の活力向上に寄与するのではないかと考えられる。

「禁牧」は2002年12月28日に改訂された「中華人民共和国草原法」において荒廃した草地に対する措置として位置づけられている。中国の技術者の多くは禁牧こそが草生回復の手段であると考えている。

しかし、禁牧だけでは草地の改善は極めて緩やかである。禁牧当初、草生が回復したように見えても、それは家畜による採食が無くなった(放牧圧が減った)分だけ草量が多くなっているだけで、草生や土壌が根本的に改善されたわけではない。その後も成長した植物体が採食されずに結果として土壌に戻り、土壌を改良していくが、このメカニズムによる土壌腐植の増加とこれによる土壌の改良速度は極めて緩やかである。禁牧だけにより数年で草地を大幅に改善するのは困難ではないかと思われる。

また禁牧しても代わりに無施肥で採草するような場合は、収奪的な過放牧よりもましではあるものの、草地にとって大きな負担であることに変わりはない。

禁牧は前項で記したように、草地改良を行って牧草が定着する初期段階において、牧草の定着と初期生育の促進のために行うのが良い方法である。禁牧はこれら措置に対する補助的手段と見なすべきである。即ち、禁牧はこれら措置を行った後、まだ生育途中の牧草が食べられてしまうのを回避し、草生の改善を促進するために行うべきと考える。

強アルカリ土壌は同時に肥料分に欠乏している土壌でもある。マメ科植物は根粒菌との共生により窒素固定を行う。またイネ科牧草に比べて蛋白質含量、ミネラル(特にカルシウム)含量が多い。マメ科植物が根粒菌との共生により得た窒素分の一部は枯死した茎葉や根が腐ることにより周囲にある他の植物が利用することができる。このようなことからイネ科牧草が主体の草地にマメ科牧草を混在させることはイネ科牧草の生育をも促進させる。

しかしマメ科牧草も強アルカリ土壌では生育できない。マメ科牧草を導入しようとする場合には、少なくともこれが生育できる程度まで土壌のアルカリ性が緩和されていなければならない。

現在、強アルカリ土壌へのマメ科牧草導入について十分解明されていない。マメ科牧草の混在利用が可能なのか、可能ならばどのような種類が良いのか、マメ科牧草導入方法(播種方法)、管理方法等、今後の調査とこれに基づく解明に期待するところが大きい。

日本等ではイネ科牧草に混在させるマメ科牧草としては、シロクローバが最も一般的である。しかしシロクローバは温暖・湿潤な気候を好む。哈尓濱の公園などでシロクローバをみかける。安達の冬は哈尓濱よりやや寒さが厳しいとはいえ、大きく違うものではない。当地の栽培で最も問題となるのは春から初夏(4〜7月)にかけての水不足であると思われる。

もしシロクローバの導入が可能であるならば、これが匍匐茎タイプの植物であるということから、裸地となっているところに侵入して生育し、被度の向上を図り、牧草生産力の向上を図ると共に、強風時の飛砂を防止する効果も期待できる。

アカクローバは過去に畜牧研究所等での栽培試験があり、シロクローバよりも当地での栽培に適しているといわれている。しかし、匍匐しないことやシロクローバに比べて維持年限が短いという問題がある。

アルファルファは当地でも単播草地を造成することが可能であり、アルファルファそのものの栽培は可能である。また日本の北海道ではイネ科牧草であるチモシーとの混在利用がされている例もあることから、当地でも羊草との混在が可能である可能性が高い。しかしアルファルファを羊草草地に導入し、うまく混在させることができるかどうかは実証されていない。

シロクローバ、アカクローバ及びアルファルファのいずれも羊草草地での混在利用の例は無い。このため、これらマメ科牧草の導入方法は試行錯誤しなければならない。

しかしアルファルファ単播草地の造成方法等から類推するならば、草地を軽く耕し、羊草とこれらマメ科牧草の種子を播種することにより、羊草とマメ科牧草が混在する草地が造成できる可能性はある。

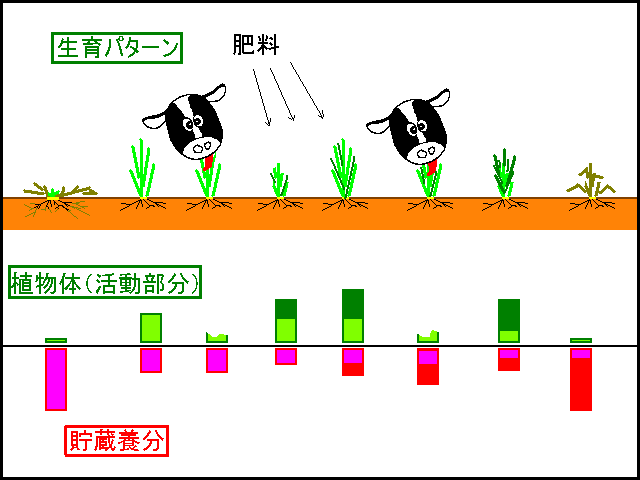

これまで多くの草地が荒廃した理由の一つが無施肥での略奪的利用であったことは既に述べたとおりである。生育、利用にみあった施肥を行うことが必要なのは、牧草もトウモロコシ等の畑作物と変わるものではない。

当地では草地に施肥する習慣がなかったことから、適切な施肥量は不明である。草地の生産量水準が日本の北海道に比べても極めて低いことから、当面は北海道における施肥量に収量割合を乗じて得た量をとりあえずの標準施肥量とし、これをベースに施肥試験を繰り返すことにより適正な施肥量を求めるのが良いと思われる。

羊草主体草地における施肥バランスは、当プロジェクトでの少ない試験ではあるが、窒素、燐酸、カリそれぞれがバランスのとれた割合の肥料が良い結果を得た。更に調査をすることにより最適バランスを見いだすことが必要である。

アルファルファ草地に関して日本(北海道)の標準ではカリと燐酸を施用することとなっているが、これは根粒菌による窒素固定により必要な窒素成分が供給されることが前提となっている。アルカリ性が強く、有機質に乏しい土壌において同様に根粒菌が機能する(十分な量の窒素固定を行う)かどうかは不明であり、この点の調査も必要である。「アルファルファには尿素の施肥が有効」との意見(畜牧研究所の李紅研究員)もある。このことは根粒菌が十分な窒素固定を行っていない(行える条件にない)可能性も示唆される。

これまでの調査から得た成果からは、適切な施肥量、施肥バランス等、今後の調査研究により解明しなければならない事項を明らかにした。畜牧研究所等によるこれらの解明が求められる。

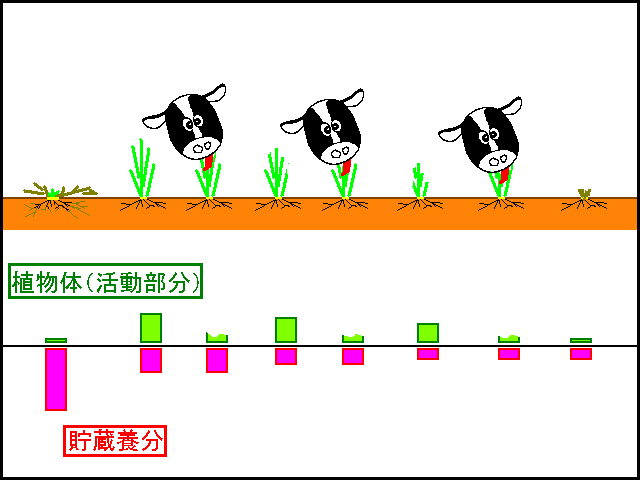

既に述べたように過度の放牧、適切な採食量を超える収奪的な放牧利用が草地を荒廃させた要因の一つである。

このことを背景として近年、禁牧される草原が多くなったが、当地では過度な放牧と禁牧という両極端しかなく、その中間にあるべき「当地の条件における適切な放牧とはどのようなものか」というのがほとんど論じられない。

牧草の生育量を牧草と家畜が分け合い、牧草も次の再生が確保できるようにしなければならない。このためには前記の施肥とともに、適切な放牧とは何かが明らかになり、それに基づく適切な放牧が行われなければならない。