(「モデルカー・レーシング入門記」(その1)はこちらをクリックしてください。) “必勝のオール・サスペンション・シャーシー製作!!”

|

(「モデルカー・レーシング入門記」(その1)はこちらをクリックしてください。) “必勝のオール・サスペンション・シャーシー製作!!”

|

| “当時の市販パイプ・フレーム紹介”

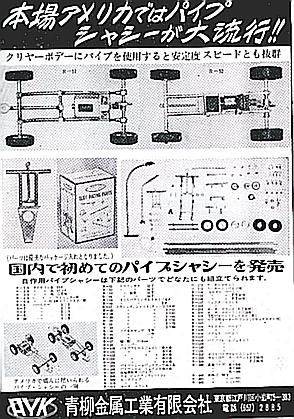

では、1965〜68年当時どのような市販“パイプ・フレーム”が使われていたのか、当時の「モデル・スピードライフ」誌の広告や記事から引用させていただきます。   |

| 右から、1965年当時「青柳金属工業」より発売されていた初期のパイプ・フレーム“R−51型(左上)”とモデルカー・レーシング初期に多く使われていた鉄道模型用モーター宮沢製“MX−70〜77”用の“R−52型(右上)”であります。これらは、私がライト工業製“ロータス38”のクリヤ・ボディ用に“R−51”を買ったことがありますが、非常に軽快に走るイメージが残っています。

次ぎの真中の図は、当時の基本的なパイプ・フレームのレイアウトを示しています。まだまだ「インライン方式(モーターを縦に置き、クラウンギヤにより駆動する方式)」が主流でありました。後に出てくる「サイドワインダー方式(モーターを横置きにして、平ギヤにより横方向に駆動する方式)」は、当時ギア比を変えるようにモーターマウントが出来ておらず各社理論的にはインラインより優れていることが分かっているにもかかわらず実戦的なシャーシが出来上がっていなかったのが現状でありました。 左は、青柳が1967年当時技術を結集して作り上げた究極のパイプ・フレーム“R−555−5”であります。このモデルが出来るまで、数々の試験的なシャーシが開発されてきましたが、この“R−555−5”は、当時最強のモーターであった“マブチFT−26D”の登場によって出来たといってもよく、それまでのFT−36Dモーターより全長が格段に短くなったことによりサイドワインダー方式が取りやすくなり、それまで問題のあったギヤ比を変える事を可能にするモーターマウントの開発も手伝って発売後大ヒットしたシャーシでありました。このフレームには、その他“フローディング・ボディ・マウント”というシャーシ・サイドにバタフライの様にボディとシャーシ間が上下するシステムが付いており(“虫ピン”でクリヤ・ボディに止める部分のフレーム部とシャーシ本体が上下する)、コーナーにおける“横G”をこの部分が浮き上がることで車全体が横に流れて行くことを最小限にとどめるために開発されたシステムでありました。そういえば私は、このR−555系のシャーシにはずいぶんお世話になり、これを参考にした自作シャーシを何台も作らせていただきました。 |

| “さて、自作シャーシーのボディは!?”

シャーシーはなんとか出来上がったのですが、ボディはどのマシンにするかが最大の問題となったのでし |

| “えっ!フォーミュラ・クラスがない?!”

|

| ところで、当時のシャーシー以外の主力パーツはどんなものが使われていたのかこれも同じく「モデル・ス “タイヤとホイール” まず浮かぶのが、1965年当時“魔法のタイヤ”と呼ばれた日本模型製ゴム・タイヤを忘れることは出来ません。このタイヤは当時単品では発売されておらず、このタイヤを手に入れるためにわざわざキットを買ったいう話しもたくさん聞きました。食い付きの良いこのゴム・タイヤは、後のスポンジ・タイヤの登場によりその座を終われることになるのでありました。そのスポンジ・タイヤは、入沢商店が当時80円で発売したのが最初であり、その性能は、あの田宮をも研究させたほどの高性能タイヤでありました。 |

| “最強のパイプ・フレームはどれだ!!”

当時の全日本選手権クラスのシャーシーとはいったいどんなものであったのでしょうか。ここに1969年 “1.6mm径”ピアノ線、真鍮パイプ、真鍮板とR:512マウントの構成によるバタフライ式で、支点は前方にあり、ボディのロールは細いピアノ線の弾性で規制されております。モーターはアングル・マウントで、やはりコンミュテーター部分に冷却用の開口部があります。” この解説によりますと、基本的な設計は青柳金属製の市販シャーシーと同じでありますが、リア・サスペンションをピアノ線の弾性を利用しておこなっているところに独創性があり、またモーターマウント方式がまだ私たちが採用していなかった“アングル・ワインダー方式(サイドワンダー方式の改良型で、斜めにモーターを配置し、平ギヤとの噛み合わせを浅くし抵抗摩擦を少なくしたもの)”を採用しているところがさすがに全日本クラスのマシンであることを物語っています。また、モーターのナイロン部分に穴をあけて冷却しているところも実戦的であり、見習う所がたくさん見うけられるシャーシーでありました。そして、ボディは、クライマックス製クリヤーボディの“マクラーレンM6A”でした。なお、この時の車検時の重量は、188グラムでありました。 この用に、日に日に進歩するモデルカー・レーシングを私たちは追い求めて、まず目先に控えている「第2回モデルカー・グランプリ」に必勝を誓う私でありました。 次回「モデルカー・レーシング入門記」(その3)をお楽しみに!!(つづく) ご意見・ご感想をお待ちしております。

|