7階を 6階にした CABIN

ビジュアライゼーションで VR の実用化に足を踏み入れた廣瀬教授は、 HMD と IPT の研究を本格化する。

「1987年、先の東京電力との共同研究の関係で、米国のデータグローブ社とコンタクトを取り、日本の第一号ユーザになりました。物珍しさもありマスコミなどにも盛んに取り上げられて、バーチャル・リアリティという言葉が学会などで公式に使われるようになったのが 1989年以降です。またその頃、インタラクティブ CG の技術も一般化し、 1989年は日本における VR ビッグバンの年だったと言ってよいでしょう。

そして 1992年には、イリノイ大学がステレオプロジェクタを使った IPT (Immersive Projection Technology) の CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) で、クオリティの高い 3次元映像を実現しました。当時、 VR の実用化研究を行うに際して、 IPT は既に存在する技術をベースに研究できますが、 HMD はまだ存在してないテクノロジを開発しなければならず、不確定要素が非常に多いという状況でした。そこで我々の研究室はしばらく IPT に注力することにしたのです」

IPT は、 MIT のメディアラボが 1980年代に研究していた「メディアルーム」が遠い祖先である。しかし技術の流れとしては、イリノイ大学の CAVE が IPT の初代と言ってよい。 CAVE では前・左右・床の4面の壁が、全面ディスプレイになっており、その壁面にプロジェクタで映像を投影する。特殊な液晶シャッタ眼鏡をつけた人間がその空間に立つと、壁面の映像は 3次元画像となって認識される。視点を変えれば、センサが頭の位置を検出し、それに応じて画像も形を変える。

「東大では 1996年、前・左右・上下の 5面を持った IPT の CABIN (Computer Augmented Booth for Image Navigation) を開発しました。天井にも映像を映さなければ、上下の視野角 270度を確保できないからです。そのためには、床面をガラス張りにして下から映像を投影しなければなりません。ガラスの上で人が操作しますから、割れないよう十分な強度が必要になります。あるシンクタンクの数値計算チームの力を借りてしっかりした強度計算を行い、強化ガラス 2枚重ねで解決しました。

また、床面から天井のスクリーンに映像を投影するため、当初は 7階建ての建物を 6階にしなければなりませんでした。 1階分の床を抜いてプロジェクタを設置したからです。しかし今になって考えると、何も床を取り払う必要はなかったのです。プロジェクタを設置する部分だけくり抜けばよかったのですから (笑い) 」

CABIN は、東京大学の IML (Intelligent Modeling Laboratory) という超並列計算や VR を用いたコンピュータ・シミュレーションをテーマとした研究機関に建設された VR を体験するための部屋のことだ。一辺が 2.5m の立方体に、体験者が液晶シャッタメガネをかけて中に入ることにより、実スケールの VR 空間を体験できる。また、複数の人間で共同体験が可能であり、コンピュータ上でシミュレーションされるミクロの世界や極限的世界を人間が体験することができ、先端的かつ創造的な研究を行っている。例えば、ゲノムの可視化手法の研究や地球 IBR (Image BasedRendering 。ギガビットネットワーク上に分散する大量の衛星写真データベースから、衛星軌道から地上までの連続的フライスルーを構成しうるシステムの構築を行う) など、多くの学科にまたがって CABIN が使われ、最先端の VR 研究が行われている。

バーチャルとリアルの境目

「80年代の VR 以前の研究は軽薄短小の時代でまだ実用にはほど遠く、“おもちゃ”の時代と言えます。 90年代は VR を使いやすいものに進化させていく時代でした。また、プロジェクタなど既存の技術を使っていたため“身も蓋もない”と言われたものです。 90年代も後半になるとミックス・リアリティ (MR) という言葉が登場してきました。目の前のリアルと VR は関係があるということです。例えば、当初の HMD は閉鎖型で外は見えませんでしたが、 90年代に入りシースルー型が登場して外も見えるようになると、リアルとバーチャルが混在して見えることになるわけです。また、 IPT の分野も巨大な体験空間をリアルに作るわけですから、これもミックスと言えるでしょう。

ミクスト・リアリティの場合、広い空間をユーザが動きまわれるために、従来とは一味違う VR 技術が必要となります。 CABIN の場合、センサーが管理可能なのは 2.5 メートルの範囲内です。都市の規模になると GPS が使えますが、その中間のレンジをもつセンサーがない。大学のキャンパスや森の中を歩き回るなどといったアプリケーションを開発するために、やるべきことはまだまだたくさんあります。

例えば、街並みのような大規模な仮想環境を構築する場合、写実性の点では幾何モデルベースの従来の CG 表現よりも実写画像に基づく手法の方が有利です。この観点から、我々は実写画像に基づく Image-Based Rendering の手法を用いて現実の街並みを IPT に再現することを目指しました。これまでに行ったのは、自動車の屋根上に複数台のカメラおよび GPS を搭載したデータ収集システムで、東京駅周辺をくまなく撮影してデータベース化することです。それを CABIN の 5面に投影し、入力に応じて対応する画像を表示してやれば、データとしての街中を自由にブラウジングできるというわけです (これを Cybercity Walker と呼んでいる) 。

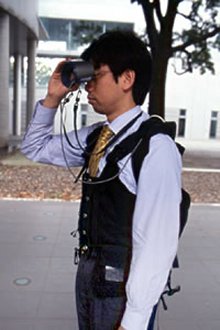

そして現在は、大規模なリアル空間を活用した MR 研究を行っています。例えば、私たちの研究棟の中庭と周辺に、 1.2 メートル間隔で電波タグを 1,300個埋めています。これで 2,700平方メートルの巨大な VR 空間が出来上がります。 30センチの精度で位置決めできるので、システムを装着した人が通ると、その電波を検知することでその人の場所がわかり、その場所に応じたコンテンツが HMD および装着したスピーカから再生される仕組みです。 VR が屋内から屋外へ進出してきたわけです。これによってバーチャル展示館など、屋外型の VR が可能になるでしょう。

また、追体験記録メディアとしての使い方も、ウェアラブルコンピュータにとって重要です。身体に近い場所に装着されるコンピュータを使えば、個人の主観的体験を記録することができます。例えば、人々の一日の行動を映像や音声、位置情報といった客観的情報と心拍などの生体情報を記録し、多様な尺度から体験を再生できる。追体験メディアの構築は、人間が認知している記録と記憶という概念、パブリックとプライベートという概念すら崩してしまう可能性をもっています。これはマーケティングなどに応用できそうですが、その一方でプライバシー上大きな問題が残ります。実用化にはこうした問題を解決しなければならないでしょう」

巨大なストレージに、街並みの経年変化や人間の行動や生体情報を記録していけば、「一種のタイムマシンができることになる」と廣瀬教授は語る。過去に遡って、そのときの街並みや風景の中でどんなことをしていたのかがわかるからだ。これは、現実空間が仮想現実化しているということに他ならない。 VR によって「都市空間自身がある種のモノではなくてコトになりはじめた」結果、ますます VR とリアルの境目が曖昧になっていく。今や VR は、ゲームや CAD 、都市計画などの範疇を超えて、人間の歴史そのものまで射程に入れ始めたのかも知れない。 (2002年11月)

文:佐原 勉/写真:神原卓実

|

駒場の先端科学技術センターには 4面投影のミニ CABIN が設置されている。液晶シャッタ眼鏡を装着して床に立てばそこはバーチャルな街が出現する。頭を横に振れば街並みも代わり、上を見上げれば空が見える。

バリアフリー研究の一環として、 VR は屋内から屋外へと広がった。先端研の研究棟の中庭と周辺に 1.2メートル間隔に電波タグを 1,300個埋め込むことで、 2700平方メートルという巨大な VR 空間が出現する。 HMD をつけて歩くことで必要な情報が 3次元で表示される。

|