Art of the treble〜sounds’Library (JAPAN)

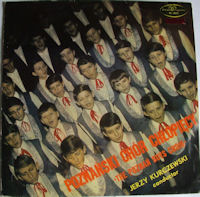

ポズナン少年合唱団 Poznaner KnanbenchorPoznanski

来日したことのあるポズナンとの区別がつかず、ポルスキーのCDを「ポズナンスキーは上手だなあ」といいつつ聴いていた。制服だって違うのに、「制服バージョンも、いっぱいあるんだ」などととぼけたHetsujiであった。実は、今でも本当のところは、区別がつかない。ただでさえ、外国語文盲のHetsujiにポーランド語や飾り文字は判別できない。

ポルスキーを意識したのは、L'Or des Angesがきっかけである。サイトに記事をアップすることになったときに、資料では、ポズナンだったけれども、違うんじゃないかと思った。

さて、映画をご覧になった方は、歌の実力では、ポルスキーのバスティアンに、注目されたのではないだろうか?あの実力はただものではない!コンサートプロのような小冊子には、彼の写真が結構出ている。ちなみに、バスティアンがDionizy Placzkowski君で、艶っぽいしぐさのバスティエンヌがWojciech

Dzwoniarski君らしい。

とにかく上手いし、自信もかなりある合唱団と見た。年間の公演回数も多そうだ。(by Hetsuji) 1999/10/31(sun)up

2003年9月1日より、ポルスキーは、ポズナン少年合唱団に生まれ変わりました。指揮者は、Jacek Sykulski 氏に変わりました。 (by Hetsuji 2024.07.27 sat. up)

| CD 2021 |

(Iコレクション) |

Kotysanka dla szaranka 1.Stoneczko juz gosi ztoty blask Wojciech P/Ksawery 2.Spij dziecinko Wojciech P /Wojciech W 3.Dorotka Franciszek 4.W lesie ciemno juz Wojciech P/Ksawery 5.Byt sobie krol Alexander 6.Idzie niebo Franciszek 7.Siwa chmurka Wojciech P/Wojciech W/Alexander 8.Aaa, kotki dwa Wojciech P/Ksawery 9.Bajka iskierki Franciszek 10.Piosenka na dobrq noc Dominik 11.Spij, mojee ksiqzatko, spij Wojciech P 12.Dobrej ocy i sza Wojciech P/Wojciech W  ソリストたち (後列左より Alexander, Jacek 先生, Ksawery) (前列左より Franciszek, Wojciech P, Wojciech W) とてもキュートなポズナン版ソングブック。本になっていて歌詞と、ソリスト君たちのカッコいい写真がそれぞれ掲載されています。 タイトルが「サメの子守歌」。なぜにサメなのかわかりませんが、こもり歌もトレブル君たちのソフトな声が限りなく優しい。全員の声のテイストがこもり歌向き。聞流していたときには、歌っているなーでしたが、向き合って聴いている今、曲も声も可愛すぎる。幸せ過ぎる。Jacek 先生の方向性が見えたような気がした。ほぼほぼ似たように声を均している。なんだったら、一人のソリストと表記しても通りそうな声。それほど雰囲気が似ている。見事なくらいに。 テノールのドミニクも声の傾向は同じ。ソフトテイストで声を作り、曲を作って行くんだろうな、と思った。とにかくソフト&スイートなソングブック。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| CD 2015 |

(Iコレクション) |

ORATORIUM 966.PL / 966.PL ORATORIO 1.Prologus 2.Mesco 3.Dubravka 4.Baptisma 5.Crux 6.Regnum Poloniae 7.Nox et lumen 8.Epilogus Jozef Bieganski (boy soprano) ホントかどうか、責任はとれないケド、966というのは、ポーランド公国として建国された年のようです。なので建国記念のオラトリオみたいです。 ポズナニ事件にしろ、建国記念にしろ、ポーランドの国史に対して、新生合唱団は、意欲的に取り組んでいるようにも見えます。国内でテッペン取ろうとしているのかな? さてこの盤にはトレブルくんの名前が記載されていましたので転記しました。外部ソリストに混じってトレブルくんの声が収録されているのは有難いです。 外部招聘=ライブが約束ですが、オーケストラも含めてかなりの迫力です。これ歌舞伎だったりしたら、所作も付くんだろうな、と聴いていました。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| CD 2014 |

(Iコレクション) |

J.S.BSCH WEIHNACHT ORATORIUM 曲の完成度を上げるためなのか外部ソリストを招聘している盤ですね。普通に上手です。ファンとしては、ゲスト無しでお願いしたいところです。ポズナン、歌っていますか状態です。 世間的にも評価される、より良い作品を作り出したい気持ちは尊重したいですが、誰に向かって作っているのだろうか? と問いたいです。 ポズナン目当てにCDを買うのはポズナンをひいきするファンなんです。そこを覚えておいて欲しい。とはいえ、これもライブだわー。ソリスト外部招聘で納得。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| CD 2013 |

(Iコレクション) |

G.F.HAENDEL MESJASZ 1.Sinfony 2.And the glory of the Lord 3.And the shall purify the sons of Levi 4.For unto us a child is born 5.Glory to God in the highest 6.His yoke is easy 7.Behold the Lamb of God 8.Surely he has borne our griefs ... 9.And with his stripes we are healed 10.And we like sheep have gone astray 11.He trusted in God that he would deliver him 12.Lift up your heads, O ye gates 13.The Lord gave the word 14.Let us break their bonds asunder 15.Hallelujah 16.Since by man came death 17.But thaanks be to God 18.Worthy is the Lamb 19.Amen 上手で聴きやすいのですが、突き抜けているわけではないので、普通に上手で、上手な合唱団の一つというイメージです。お手本みたいな演奏です。拍手が入ったのでライブですね。ライブとは思えないほど、整っていました。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| CD 2010 |

(Iコレクション) |

Henri Seroka u Pana Boga (MTJ CD 10918) 1.Domine 2.Luli Luli Lei 3.Stabat Mater 4.Zwiastowal Aniol Swiety 5.Ave Maria 6.Spij Synku Moj 7.Alleluja 8.Pastoralka 9.Agnus Dei 10.Czarowna Noc 11.Gloria 12.Proboszez u Pana Boga は「神とともに」w ogrodku は「庭で」です。ポドラシェ県を舞台にした映画のようです。検索するとちょっと見れます。司祭さんが好演らしいです。 やはり私はトレブルさんたちの合唱の高音部が苦手です。どうにかならないかな。気にし過ぎかな。気になるトレブルさんたちも居るんですけど。貪欲になれないのは、今の私が疲れちゃっているからかも、ですね。ソロ・トレブルさんたちが気にいったのは5.Ave Mariaでした。初めて聴いた曲(作曲者)でしたが。11.Gloriaのトレブルさんも魅力的。映画の美しい風景にこの音楽が乗ったら素晴らしいと思います。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| CD 2009 |

(Iコレクション) |

WOLNOSCI DLA NAS IDZIE CZAS (FPCD 005) 1.ROTA 2.MARSYLIANKA WIELKOPOLSKA WOLNOSCI DLA NAS IDZIE CZAS 3.Postludium. Taka mi jestes ... 4.Kondukt Franciszka Ratajczaka 5.Batalia 6.Po moich ojcach... 7.Rota. Dzieci rodzicow... 曲の内容がわからないのですが、PC翻訳をアテにするなら「多くの時間を要して自由を得る」みたいです。 大陸で国境があり、隣国とリアルにせめぎあったり、大国や強国から侵入や支配を受けた国は、自由の重さが違うのでしょう。ポーランドはときに理不尽に踏みにじられてきた歴史がありますよね。それが忍耐強かったり民族的だったり・・・音楽にも投影されるんでしょう。 鷲の紋章はポーランドの国章のようです。1919年に王冠を載せた白鷲が国章に定められ、戦後は王冠を外しましたが1989年に国の体制が変わったことで再度、王冠が戻ったようです。ですがこの盤のカバーで無冠なのは、「まだ自由ではない」という主張でしょうか。この曲では、まだ自由じゃないみたいですよ。 表面上は静かだけれど、実は抑圧された民衆の激しいエネルギーがマグマのように深い地底でドロドロしているような曲で、聴いていて重いです。ホントのところは知らないので、的外れの感想かもしれません。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| CD 2008 |

(Iコレクション) |

In monte Oliveti (Ponte 12) 1.Cristobal de Morales-Parce mihi 2.Anonim (arr. Michael McGlynn)-Maria, matrem virginem 3.Anonim-Angelus ad virginem 4.Anonim-Riu, riu chiu 5.Tomas de Torrejon y Velasco-A este sol peregrino 6.J.David Moore-Annua Gaudia 7.Tomaso Lodovico da Vittoria-O magnum misterium 8.Waclaw z Szamotul-Juz sie zmiercha 9.Waclaw z Szamotul-Alleluja chwaice Pana 10.Barthomiej Pekiel-Magnum nomen Domini 11.Mikolaj Zielenski-Viderunt omnes 12.Mikolaj Zielenski-In monte Oliveti 13.Mikolaj Zielenski-Iustus ut palma florebit 14.Mikolaj Zielenski-Desiderium anime eius 15.Mikolaj Zielenski-Deus enim firmavit orbem terrae 16.Mikolaj Zielenski-Anima nostra sicut passer 17.Johann Sebastian Bach-Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225; Fuge 18.Leonhart Schroter-In dolci iubilo 19.Jacek Sykulski-The Peace Meditation お兄さんChoir中心で麗しい。こういう感じの落ち着いた音作りが好きなんだろうな。 ぼーっと聴き流していて、あ、良いなーと思って曲順をみたらタイトルにもなっている 12.Mikolaj Zielenski-In monte Oliveti(オリーブ山にて)でした。 ポズナンはどちらかというと癖みたいなものが抜けて西欧的に洗練されてきているのだろうと思います。音配分のバランスも申し分ないですし。トレブルの音の感じは私の好みじゃないけど。 一定レベル以上の上手な合唱団ですよ。だけど思う。私が極東日本でこの合唱団を聴く意味はなに? って。私は、上手だからではなくて、心が動かされる録音を聴きたいんだもん。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| CD 2006 |

(Iコレクション) |

Missa 1956 (Ponte 09) 1.Stabat Mater Missa 1956 2.Kyrie 3.Gloria 4.Credo 5.Sanctus 6.Apnus Dei 1956年6月28日のポズナン暴動の死傷者100名超への追悼のミサでしょうか。最初は穏便なデモだったのが政府の介入で暴動に発展したのだそうです。 まずは、1.Stabat Materが、ソロも合唱も素晴らしいです。曲もどこか不安を掻き立てるメロディラインです。合唱団もソリストも外部から招聘されていて、ポズナンの存在感はありません。あ、高音部の合唱が(わたし的に)汚い音かも。初めて聴くスタバトですが、迫力があります。民族?的な表現かも。特にソプラノが。 ミサは、打楽器と管楽器の相乗効果で、これほどキリエっぽくないキリエもないです。祈りというよりは、抗戦的?な戦闘音楽みたいです。政府に制圧されるデモ隊の気持ちですかね。どちらも国民なのですが。ソプラノソロが、どこかアジアの音楽みたいです。唸るように歌っています。苦しみなのかな。恨みなのかな。インパクト大です。 でもずっとめんどり系ソロで、ちょっと疲れるかも。6.Apnus Deiでようやくポズナンが聴こえてくる。亡くなった方々と同時に、遺された方々の悲しみや怒りや憤りを慰めるのだろうな。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| CD 2005 2006 |

(Iコレクション) |

Poznaner Knabenchor (Ponte) 1.St.Nicholas 2.Omnis mundus iocuundetur 3.Hort zu ihr lieben Leute 4.In dulci iubilo 5.Woul mir, dass ich Jesus habe 6.Ave Maria treble solo 7.Alleluia 8.Mary's Lullaby 9.Torches 10.Krolu Anielski 11.Za gwiazda 12.Gdy sliczna panna 13.Lulajze Jezuniu 14.Gdy sie Chrystus rodzi 15.A czemuz moj Jesus 16.Pasli pastyrze woly 17.Pasty sie owiecki 18.Jesus malusienki 19.Tedy pozenem 20.O Tannenbaum 21.Stille Nachht 22.Ihr Kinderlein kommet 23.Still, still, still 24.Wiegenlied/Kolysanka 個性とか差別化はどうするんだろうと思った。上手な部類に入るのだろうけれど、指揮者が変わると音も変わる。ポルスキー時代とは違う。他の上手な合唱団(来日した有名所が国内にある)とどこが違うのだろう? 私にとってのポルスキー時代の魅力と印象は、キラキラした圧倒的なボーイ・ソプラノだった。が、ポズナンに変わってからのトレブルは、慎ましやかで大人しい。ただ音のバランスが変わったので(ポルスキー時代よりも男声部の存在感が増しているような気がする)トレブルが出すぎたり煌びやかになったりしないほうが音楽的に似合っているのかもしれない。指揮者の方向性なのだろうと思う。合唱>ソリスト、だもんね。 だが新生ポズナンは、男声部がとにかくとにかく麗しいのだ!まるでボーイソプラノの味わいそのままに、清冽冷涼なテイストそのままに、音の位置が低い方へ移動した感じなのだ。音の美しさに感動する。そこに偶然にトレブルのある種の音がハマればこのうえなく美々しく曲が仕上がる。そんな感じ。今のところ、課題は、トレブルの持って行き方、だと思う。木管系トレブルの良さは選曲で活かせるんじゃないか。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| CD 1998 |

(Iコレクション) |

Koledy POLSKIE (MTJ CD 10008) 1.Wsrod nocnej ciszy 2.Mizerna cicha 3.Cdy sie Chrystus rodzi 4.Dzisij w Betlrjem 5.Witaj Jezu ukochany 6.Badz pochwalon 7.Jezusek czuma 8.Nad stajenka gwiazda plonie 9.Chrystus Pan Sie narodzil 10.Zasnij Dziecino 11.Dzieci u zlobka 12.Dokad spiesza Krolowie 13.Pasli pasterze woly-Pasly sie owieczki 14.Nie bylo miejsca dla Ciebie 15.Do szopki hej pasterze 16.Spiewy jaselkowe 各種団体混合盤。 (MTJ CD 10007)よりも、採録された音は明瞭になっている。指揮者名にStefan Stuligrosz氏のお名もあり。でも、音は口の中で濁っている。ように聴こえる。 お国の作曲者盤? 曲調は非常に静かで寂しくて情緒的。肥沃な大地。なのに、かなしい感じがするのは、ポーランドの歴史故か? 盤の中では、やはり3-7,13-15のポズナン少年が情緒的だけれど、流され過ぎずに良かったと思う。13番目の曲の一声ソリストくんたちの声も盤全体のアクセントになっていた。 16番目はナレーションと歌の音楽劇。表示は18分だけど実際は時間オーバーしていた。テノールとかバリトンとか、男声合唱団とか。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| CD 1998 |

(Iコレクション) |

KOLEDY STAROPOLSKIE (MTJ CD 10007) 1.Pasterze, pasterze 2.Pastuszkowie bracia mili 3.Dnia jednego o potnocy 4.Hola,hola pasterze z pola 5.Pastuskowie ze snu powstali 6.Nowy Rok blezy 7.Niech brzml chwala 8.A czemuz moj Jezu 9.Bracla, slostry postuchajcie 10.Dzieciatko sie narodzito 11.Z narodzenia Pana 12.Jezuz malusienki 13.Lulajze Jezuniu 14.W ziobie lezy 15.Aniot pasterzm mowit 16.Hej w Dzien Narodzenia 17.Bog sie rodzi 18.Pasterze mill 19.Triumfy 20.Witaj Jesu kochany 21.Sinfonia de Nativitate ポズナン少年を含めて計5団体が参加している盤。 音が塊でしか聞こえてこない。どこか遠い。トレブルたちの声が口の中でこもっているように聴こえてくる。まるで採録用のマイクが歌っている人たちから遠く設置されているかのような音から醸し出される臨場感の不足がキビシイ。(私のお安いプレーヤーが原因かもしれないけれど-元々ソフトに再現されるプレーヤーなので)とにかくトレブルたちが遠すぎる。全体に大人しくきれいにまとめようとしていている。ようにも思える。大人の団体が活躍している盤とも言える。 ポズナンについては、1993年頃の鮮烈さはどこへ行ったのだろう? 少年の声を、演奏を、より引き立たせる採録技術の大切さを思い知らされる。 更に、各種録音からの寄せ集めCDの場合、音のレンジ?が広すぎて、ハッキリ聴こえない曲と、逆に音が大きすぎて、うっ!となる曲が入り乱れて、聴くのがつらい。それは、演奏を楽しむ以前の問題なのだが。 基本、私は外国語を理解しない。曲全体を把握する能力もない。なので、一つの音、音そのものの心地よさに注目して聴いている。こういう聴き方なので、私の感想は世間一般とズレているのかもしれない。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up) |

| |

||

| CD AZYMUTH CARITAS |

CD 001 |

|

| CD 2003 |

|

|

| CD 2002 |

(Iコレクション) |

Kerstconcert De Poolse Nachtegalen (JVC) 1.Es dammert schon 2.Laelentur coeli 3.And the Glory 4.Weihnachi-Oratorium BWV 248 5.Laudate Dominum boy solo 6.Agnus Dei boy solo 7.Wiegenlied... Schlsfe mein Prinzchen 8.Wiegenlied... Guten Abend, guten Nacht boy solo 9.Es ist ein Ros'etsprungen 10.The Little Drummer Boy 11.Following the Star 12.Christ was Born 13.O, Sanctissima 14.Maria's Lullaby 15.Sleep Little Jesus 16.Sileent Night オーケストラは少し抑えめに、合唱により光を当てて欲しかったかもです。全体として上手なのですが、不可が無く聞き流してしまうのです。どこか破綻しているところ、良い意味でですが壊れているところがあっても良かったかも。5.Laudate Dominumくらいはソリスト名を表示して欲しかったなー。変声期前後のような雰囲気でした。もしやデニスくんではあるまいな? 6.Agnus Deiも前の曲と同じソリストくんだから、デニスくんで決まり! 8番目のデニス君ではない方のソリスト君のアルトは落ち着いていて魅力的。と思えば9番でキラキラソリスト君も出て来るし、この合唱団はソリストが豊作です。もはやboy soloの表示も途中でやめた私。 ものすごくよくまとまったCDですが、まとまりすぎている感が。冒険が欲しいなどとほざいている私は、25年かけて荒み過ぎたファンになり下がったのかも。(by Hetsuji 2024.07.24 wed up) |

| CD 2001 |

|

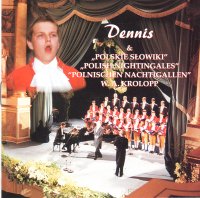

Dennis & POLSKIE SLOWIKI(CD

SP-103) 1.Franz Schubert Ave Maria 2.Wolfgang A. Mozart Laudate Dominum 3.Wolfgang A. Mozart Agnus Dei (Kroenung-Messe KV 317) 4.Bernard Flies Wiegenlied"Schlaffe mein Prinzchen" 5.Johannes Brahms Wiegenlied"Guten Abend, gute Nacht" 6.Wolfgang A. Mozart "Voi che sapete"(Die Hochzeit des Figaro) 7.Georg Frederic Handel "Frondi tenere" "Ombra mai fu" 8.Georg Frederic Handel "And the shapperds abaiding in the field", "And the angel said unto them"("Messiah") 9."Glory to God"("Messiah") 10."I know that my redeemer liveth"("Messiah") 11. Anonymus(Bolivia) O.P.Nawrot - "Pasitico arroycielos" 12."Volate Angeli" 13.Adolf Adam - W.A.Krolopp-"Minuit Chretien"(Lyric:K.H.Hille) 14.Gabriel Faure - "Pie Jesu"(Requiem) 15.Trad.-"Wohin, wozzu" (=Amazing Grace) 16.Trad.-"The Holy City" DENNIS-DIONIZY PLACZKOWSKI Sopran oraz Wojciech Dzwoniarski Sopran, Bartosz Rajpold Sopran, Lukasz Kasperski Alt, Wojciiech Wisniewski Tenor, Piotr Skoluda Bas これは、ビデオ「輝ける天使たち」で、たぐいまれな歌声を披露したBastien und Bastienne両君、特にバスティアン君ことDIONIZY PLACZKOWSKI 君のソロアルバムとも言えるCDである。バスティエンヌ君や他のソリスト合唱団員たちは彼のバックとして彼の歌声をもり立てている。選曲もボーイ・ソプラノの名曲が揃っていて理想的。実はあのビデオや合唱団の写真集等でDIONIZY 君の活躍を見た瞬間からこういう企画を私は期待していた。 ・・・が「1.Franz Schubert Ave Maria 」の最初の彼の声で私は詰まってしまった。・・・声の旬が過ぎている・・・。聴いていて切なく悲しくなった。企画者の○○○○○〜!!。録音の時期が遅すぎるでしょ! もちろん、声が落ち着いていて聴きやすいし、出ているし、とても丁寧に歌っているので昨今のソリスト系CDの出来と比較しても遜色はないしむしろずっとずっと上手。でも、違う。バリバリ声を出していた頃とは。自分の状況を大切に、そして精神的にも深いところで歌っているのだが、ときにそれがこわごわ歌っているようにも感じる。(決してそうではないのだろうが)ブレスとブレスの間が短いような気もするし。 声に精神的な不安の出ていなかった(そう感じるのは私だけかもしれないが)バリバリ時代の彼の声を聴いていなかったら、これは、もっと、素直に受け止めることが出来たCDだっただろうとは思う。でもやはり、私は、ボーイ・ソプラノのはかなさのみをこのCDに感じてしまう。 ただし純粋にCDを楽しみたい人には私の個人的なこういう感覚を押しつけるのは悪いので、気分を変えて、このCDでのお気に入りを上げると、「11. Anonymus(Bolivia) O.P.Nawrot - "Pasitico arroycielos"」。作曲者を調べようもなかったが、チェロの伴奏にのっての、アルトとのデュエットがGood!!!。雰囲気が、シェークスピア時代みたい。声が全面に聞こえるところと、アルトのぶっきらぼうさが好き。弦楽器とリコーダー伴奏で歌われる「12."Volate Angeli"」も良いので、ボーイ・ソプラノはピアノやハープだけではなく、古楽器らしい味わいの伴奏も向くと思った。 そして何と言っても歌い手の歌心の深さが曲と連動する「アメイジング・グレイス」がベスト1。これだけは声が出ているから歌えるという曲でもないと思うので、低く落ち着いたバスティアン君の声に似合っていた。(by Hetsuji) 2002/04/14 up |

| CD |  |

CHRISTMAS WITH THE POLISH NIGHTINGALES (CD SP-102)

W.Alexander Krolopp 1.Winter Wonderland 2.O, Tannenbaum treble 3.Es ist ein Ros'entsprungen 4.The Drummer Boy 5.Morgen kommt der Weihnachtsmann 6.Suesser die Glocken nie klingen 7.Minuit Chretien 8.Lying In The Manger 9.Two Carol Of Spisz 10.Shepherds Came To Manger 11.On The Christmas Day 12.Sleep, Little Jesu 13.Following The Star 14.Whilst Christ Was Born 15.Tribute To Jesu 16.The Virgin Mary's Lullaby 17.O, Sanctissima 18.Nu zijt wellekome 19.Adeste fideles 20.I wish You A Merry Christmas 21.Stille Nacht, Silent Night 日本国内では、少年合唱と言えば、ドイツ・イギリスに圧倒的に押されているかの様相だが、それほど注目されていないながら、抜群の表現力で存在感のある合唱団がここである。今回のCDでも定番のクリスマス曲を、正統派的端正さで演奏している。CDカバーが泥臭いのとは対照的な歌声である。歌声に安定感があるのは変声後のパートも含まれているから、ではあるが、ソプラノ、アルトに至るまで、お手本の如くそつがない。ところどころのソロは、もしかしたら、この合唱団が生んだスタートレブルのデニス君(写真左の赤い衣装の子)かもしれない。ボーイソプラノというよりは、まさに安定しきったこれ以上ないというボーイアルトを聴かせている。編曲の関係で普段イギリスのソリストで聴いているよりも高く上がらない音で納めてしまった曲もあったりして、「デニス君の声は出るんだから思いっきり高い音を歌わせろ!」とクレームを付けたくなったりしたが、昨今出ているCDといったらヴィジュアル重視で内容薄し・・・なので私はレコードに走っていたが、さすがポルスキーは、CDでも満足のいく音楽の世界を届けてくれた。(by Hetsuji) 2002/04/07 up |

| CD |  |

Das schoenste Weihnachtskonzert der polnischen

Nachtigallen Dirigent:Wojciech A.

Krolopp Hoehepunkte aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastioan Bach 1.Jauchzet, frohlocked.....7:47 2.Wie soll ich Dich empfangen.....1:23 3.Herrscher des Himmels, erhoere das Lallen.....2:12 4.Seid froh derweil.....1:03 5.Fallt mit Danken, fallt mit Loben....5:46 6.Ehre sei Gott Dir gesungen.....5:71 7.Dein Glanz all'Finsternis verzehret.....1:03 8.Herr,wenn die stolzen Feinde schnauben.....5:02 9.Nun seid ihr wohl gerochen.....5:71 Europaeische Weihnachtslieder 10.Es ist ein Ros'entsprungen.....2:50 11.Nun seid willkommen.....2:06 12.Froehliche Weihnacht ueberall.....1:17 13.SueBer die Glocken nie klingen.....1:53 14.Adeste fidelis.....3:07 15.Lullaby Jesus.....3:47 16.Stille Nacht.....3:47 Solisten Maciej Dawidowski, Jan Monowid, Maciej Straburzynski, (sopran); Bartolomiej Lossy(alto); Wojciech Wisniewski(tenor); Wojciech Jurga(bass) これだけ明るく華やかで伸びのあるバッハにはなかなかお目にかかれないのではないか。この合唱団の表現力には底知れないものがある。最初の7分47秒があっと言う間に終わってしまった。聴きどころはソロが入ってくるヨーロッパのクリスマス曲。ソリスト名をみると下の録音と同じ名前が出てくるが、声は落ち着いているようにも思うので録音年は後になるかもしれない。後半の小曲だが、少しだけ微妙に編曲を違えていて非常に聴かせるところは少年合唱団といえどもプロ以上である。そして少女のようにしなりつつも少女とは全く違うソプラノの艶もポルスキー独特。何を歌っても上手い。短いけれど、12.Froehliche Weihnacht ueberallなんか、印象的。その他聞き慣れた曲でもポルスキーが歌うと芸術的でもある。ただ、録音関係に技術的な問題があって、ある箇所で異音が聞こえ続けた。実際に合唱団が出す音(合唱)はずば抜けているんだろうと思う。だが、CDカバー等、ちょっとだけさびしい。お金や技術はあるところにはある。そういうところで、CDを作成できたらこの合唱団は間違いなく世界一、の音を残すだろう。指揮者が若いうちに、お金と技術のある会社がこの合唱団をプロデュースしてくれることを切に望む。共演のオーケストラも弾んでいて気持ちよかった。(by Hetsuji) 2001/06/10 up |

| CD 1999 |

|

"The Best Of The Polish Nightingales" OPUS

III 1998年以前の録音。 1.Ehre sei dir, Gott gesungen-BMV248(Bach) 2.Laudate Domine-KV317(Mozart)(Treble Solo*1) 3.Dies irae-KV 626(Mozart) 4.Stabat Mater(Pelgolesi) 5.Stabat Mater(Pelgolesi)Jan Monowid(B-S) 6.Ave Maria(Schubert) (Treble Solo*1) 7.Gloria-The Piotrowin Mass(St.Moniuszko) 8.Benedictus-The Polish Mass(St.Moniuszko)(Treble Solo*2)(Treble Solo*3) 9.Magnificat a 12(M.Zielenski) 10.Dusk is comming(Waclaw z Szamotul) 11.Stabat Mater-St.Luc Passion(K.Penderecki) 12.Voi che sapete (Mozart)(Treble Solo*1) 13.Regina coeli (P.Mascagni) 14.Carneval of Venice(J.Benedict) 15.Wiegenlied "Schlafe mein Prinzchen" (B.Flies)(Treble Solo*4*5) 16.Les Trois Tambours(Trad)(Treble Solo*1) 17.The Holy City(Trad) (Treble Solo*1) 18.Suesser die Glocken nie klingen (arr.W.A.Krolopp)(Treble Duet) 19.Z narodzenia Pana-Christmas Carol(J.Maklakiewicz) ポルスキーの合唱はTrebleがらみで音が明るいために、華やかだ。 2.Laudate Domine-KV317(Mozart)はTreble Solo。Treble Solo*1の少年の声は、太めの木管系で実に声質が落ち着いている。丁寧に歌っているのが原因か或いは癖かもしれないが、ビブラートの揺れの幅(?)が大きい。こういう揺れ方は初めて聴いた。6.Ave Maria(Schubert) 12.Voi che sapete 16.Les Trois Tambours(Trad) 17.The Holy City(Trad) も同じ少年が歌っている。17.The Holy City(Trad) での少年は、すべての合唱を凌駕するソロで、聴く者は圧倒される。ある時代の団を代表するソリストだったのだろう。(*たぶん、デニス君。) Treble Solo*2*3は、二人とも線の細い透き通ったB-SらしいB-Sだ。The Polish Massから抜粋されている。 10.Dusk is comming(Waclaw z Szamotul)は、タイトル通りに詩的な作品。私たちにはなかなか聴くチャンスのない作曲家の作品だが、コンサートでぜひ披露して欲しい。この合唱団は日本では無名なだけに、なかなかお国の作曲家たちが紹介されない。 14.Carneval of Venice(J.Benedict)でのTreble Soloは超ソプラノ。もしかしたら、Jan Monowid(B-S)かもしれない。 15.Wiegenlied "Schlafe mein Prinzchen" (B.Flies)は少年合唱だけで、「芸」を見せて(聴かせて)くれる。(Treble Solo*4*5)の特に*5は、パリ「木の十字架少年合唱団」のアルトを彷彿させる。16.Les Trois Tambours(Trad)もパリ「木の十字架少年合唱団」的に楽しい。歓声まで入って聴いている方が幸せな気分になれる。 18.Suesser die Glocken nie klingen (arr.W.A.Krolopp)のTreble Duetも、少年期の誇り高さを感じる歌声を聴かせてくれる。 ベスト盤と銘打つだけあって、収録された曲は、年代も傾向も多岐に渡る。この合唱団の質の高さと自信の現れだろう。とにかく、「実力」が、びっしり詰まっている感じがする。この盤の演奏を参考にして、自分は何を聴きたいのか、聴きたい全曲盤を探すのも一つの方法ではある。 お借りしたCDにはカバーとソリスト名の記載がなかったために、アップできないのが惜しまれる。何より、ソリスト名を知りたい。(by Hetsuji) 1999/10/31(sun)up |

| CD |  (Iコレクション) |

THE BEST OF THE POLISH NIGHTINGALES(OPUSIII) G.F.Haindel 1.Hallelujah 2.And the Glory of the Lord J.S.Bach 3.Kyrie 4.Hossanna 5.Dona nobis pacem 6.Jauchzet, frolocket 7.Ehre sei dir, Gott gesungen G.B.Pergolesi 8.Cuius animam gementen 9.Facut ardeat cor meum W.A.Mozart 10.Kyrie 11.Sanctus 12.Dies Irae 13.Lacrymosa trad. 14.Les Trois Tambours F.Chopin 15.Etude E-dur op. 10 nr. 3 J.Benedict 16.Carnaval in Venice ベスト盤なので、色々です。一番の驚きは、13曲から14曲目へのジャンプかな。元々が声量も情感も溢れてこぼれている合唱団なので、宗教曲のソロも素晴らしいですし、ショパンは愁いを帯び、明るい曲は弾んでいます。16番の、楽器のように歌っている色とりどりのソロも秀逸。どんな曲でも歌えますが、何を聴きたいですか?的な、カタログみたいな盤です。ソコ、もうちょっと突き詰めて聴きたいです、という場合は、聴きたい傾向を特化した盤がありますから、そっち聴いてみて…と言われているみたいです。(by Hetsuji 2024.07.24 wed up) |

| CT |  (Iコレクション) (Iコレクション) |

Wojciech A. Krolopp 50 years of The Polish Nightingales *四半世紀を経て、前世紀の終わりに聴いて、心に残っていたChoirの、「最愛のカセット」6個組をお借りできるようになり、嬉しすぎて呆然としている。(by Hetsuji 2024.12.28 sat up) 追記:6巻を聴き終えて感じたのは、これ、カセットテープだから良いのだ、ということ。DATはわかりませんが、CDではなくてカセットテープだからこそ、魅力が増幅されていると思いました。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up) |

| 1 |  (Iコレクション) (Iコレクション) |

MUSIC FOR YOU Side A 1.J.Brahms-Symfonia nr II (Love brings us together) 2.Szwedzka melodia ludowa (Som stijara uppa...) 3.J.Strauss-Die Rosen aus dem Sueden 4.J.Sibelius-Finlandia 5.Francuska melodia ludowa (Les trols tambours) 6.Szkocka melodia ludowa (Loch LOmond) Side B 7.F.Chopin-Etiuda E-dur op. 10 nr 3 8.Szkocka melodia ludowa (Old Friends) 9.Z.Fibich-Poemat (Is this LOve?) 10.J.Benedict-Kamawai weneckil 11.E. Grieg-Der Letzter Fruehling 12.Rosyjska melodia lidowa (Kalinka) 13.J.Brahms-Kotysanka あなたのための音楽 A面 1. J. ブラームス - 交響曲第 2 番(愛が私たちを結びつける) 2.スウェーデン民俗メロディー (Som stijara uppa...) 3.J.シュトラウス=スウェーデンのローゼン 4.J.シベリウス-フィンランド 5. フランス民謡のメロディー (Les trols tambours) 6.スコットランド民謡(ローモンド湖) B面 7.F.ショパン練習曲 ホ長調 Op. 10 No.3 8.スコットランド民謡(オールド・フレンズ) 9.Z.フィビチ・ポエマット (これは愛ですか?) 10.J.ベネディクト=カマワイ・ウェネキル 11.E.グリーグ デア レッツター フルーリング 12.ロシアン・リッド・メロディー(カリンカ) 13. J. ブラームス=コティサンカ 私にとって最愛の合唱団の一つ。1999年(前世紀)時点で一番好きな合唱曲はこの合唱団から選択した。 25年以上も前のカセットなので、音の雰囲気がやわらかい。合唱は、例えれば、かつてのビクター少年合唱隊のLPシリーズみたいな雰囲気に溢れている。聴いているとリラックスするし、当時にタイムワープしてしまう。 一番好きな合唱団の一番好きな録音シリーズ。1999年には3つのカセットを借りて聴いて、この合唱団の演奏に浸ったが、お返ししてからは、思い出の中の音だったので、あらためて完結したシリーズをお借り出来て幸せ。だけど、古いカセットなので、途切れないように祈りながら聴いている。なにしろ、オーナーご自身がまだ聴かれていない。 曲はかつて聴いたことがあるような、ないような。あっても、曲名を知らない。どうも、曲の収録順が、違うようでお手あげ。 元々が上手な合唱団なのだが、単に上手というだけではなくて、とてもハートフル。そして楽しく歌ってしまう。聴いていて、幸せになる。本当に好きだった。だから色々と残念すぎる。 だけど、こうして当時のかけがえのない演奏が残っていることがファンとして、とてもとても嬉しい。そして私だったら絶対に入手できないだろうカセットをお借りできたことが不思議過ぎる。合唱団は今も昔も在るけれど、このときの情緒的だけどさらっとしている音がとてもとても好き過ぎる。マスターテープを聴いてみたいけれど、このときの合唱団は、どこか滲んだカセットの音と似合っていると思う。ソリスト君たちも気負いなく歌っているし、スッゴク味がある。好きだ。25年以上も前のお宝録音。この時代の団員くんたち、どうしているかな。2025年に、極東日本で、この時代の演奏に感激しているファンが居るって想像すること、あるのかな。思い出したように気軽に聴くならこのカセットが良い。(by Hetsuji 2025.01.01 wed up) |

| 2 |  (Iコレクション) (Iコレクション) |

Christmas with the Polish Nightingales 1.Za qwiazda (Following The Star) 2.W zlobie lezy (Lying in The Manger) 3.Gdy sie Chrystus rodzi (Whilst Christ Was Being Born) 4.Jasna Panna (adiant Lady) 5.Pokton Jezusowi (Payng Tribute To Jesus) 6.Koklon Marii Panny (The Virgin Mary's Luliaby) 7.Z narodzenia Pana (From The Lord's Birth) 8.Jezus malusienki (Wee Jesus) 9.Seuca Ludzkie sie raduja (The People's Hearts Are Filled With Joy) 10.Swieta Panienka (Holy Maiden) 11.Bog sie rodzi (God Is Born) 12.Lulajze Jezunir (Sleep, Little Jesus) 13.Es ist ein Ros'entsprungen 14.Froehlihe Weinacht ueberali 15.Nu zijt wellekome 16.Suesser die Glocken nie klingen 17.Adeste fidelis 18.Stille Nacht, Silent Night, Cicha noc ポーランドのナイチンゲールと過ごすクリスマス 1.Za qwiazda (星を追って) 2. 飼い葉桶に横たわって 3.キリストが生まれた間 4.ブライトメイド(アディアントレディ) 5.イエスに敬意を表する 6.聖母マリアの子守唄 7.主の誕生から 8.ウィー・ジーザス 9.セウカ 人々は喜ぶ (人々の心は喜びで満たされる) 10.聖女 11.神が生まれる 12.ルラジゼ・ジェズニル (眠りよ、小さなイエスよ) 13. イエス・イスト・アイン・ローゼントシュプルンゲン 14.フレーリヘ・ヴァイナハト・ウエベラリ 15.ヌー・ジット・ウェルコメ 16. スーサー・ダイ・グロッケン・ニー・クリンゲン 17.アデステ・フィデリス 18.Stille Nacht、きよしこの夜、きよしこの夜 知っている曲もあるけど、知らない曲が多い。宗教的なクリスマス。なぜ、この合唱団が好きなのか、考えたのだけれど、たぶん「音」なのだと思う。個を活かす音、刈りこみ過ぎない子どもたちの自由な音。聴いていて気持ちが解放される。自然体で聴く音楽。古びて曖昧な輪郭の音。カセットから醸し出される音の、合間の空気感。懐かしすぎる。切なすぎる。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up) |

| 3 |  (Iコレクション) (Iコレクション) |

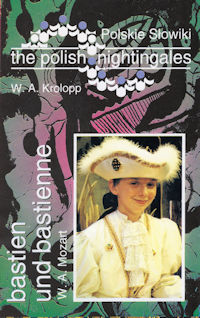

bastien und bastienne Uwertura Norspiel Aria(Bastienne)"Mein libster Freund" Dialog(Bastienne)"Du fliehest von mir Bastien?" Aria (Bastienne)"Ich gen' jetzt auf die Weide" Taniec/Tanz Aria(Colas)"Betraqet mich ein zartes Kind" Dialog(Bastienne, Colas)"Guten Morgen, Herr Colas!" Aria(Bastienne)"Wenn mein Bastien" Dialog(Colas)"O, die Edelfrau vom Schlosse..." Aria(Bastienne)"Wuerd ich auch wie manche Buhterinnen" Dialog(Colas)"Gieb dich zufrieden" Duet(Bastienne, Colas)"Auf den Rat..." Dialog(Colas)"Na, versteckst dich Bastienne" Aria(Bastien)"Grossen Dank dir abzustatten" Dialog(Bastienne, Colas)"Es freut mich..." Aria(Bastien, Bastienne)"Geh'l Du saqst mir eine Fabel" Dialog(Bastienne, Colas)"Moeglich, trotzt dem hat sie bereit" Aria(Colas)"Diggi, schurry, murry" Dialog(Bastienne, Colas)"Ist die Hexerei zu Ende?" Aria(Bastien)"Meiner Liebsten schoene Wangen" Dialog(Bastien, Bastienne)"Bastienne, ja, warum redest du nicht..." Aria(Bastienne)"Er war mir sonst treu und ergeben..." Dialog(Bastien, Bastienne)"Aber schau Bastienne..." Aria(Bastien, Bastienne)"Gen nin" Recitativ, Arioso(Bastien, Bastienne)"Dein Trotz vermehrt sich..." Dialog(Bastien, Bastienne)"Und sollte ich wohl ein solcher Narr sein..." Duet(Bastien, Bastienne)"Geh'l Herz von Flandern" Terzett(Bastien, Bastienne, Colas)"Kinder! Kinder!" バスティアンとバスティエンヌ 素晴らしいノルシュピール アリア(バスティエンヌ)「私の大切な友人」 セリフ(バスティエンヌ)「バスティアン、私から逃げるの?」 アリア(バスティエンヌ)「これから放牧に行ってきます」 タニエツ/ダンス アリア(コーラス)「デリケートな子を裏切って」 セリフ(バスティエンヌ、コーラス)「おはようございます、コーラスさん!」 アリア(バスティエンヌ)「私のバスティアンなら」 セリフ(コーラス)「おお、城の貴婦人よ…」 アリア(バスティエンヌ)「私もブースターが欲しいです」 セリフ(コーラス)「満足してください」 デュエット(バスティエンヌ、コーラス)「アドバイスですが…」 セリフ(コーラス)「バスティエンヌ、隠れてね」 アリア(バスティアン)「ありがとう」 セリフ(バスティエンヌ、コーラス)「嬉しいです…」 アリア(バスティアン、バスティエンヌ)「寓話を聞かせてください」 会話(バスティエンヌ、コーラス)「彼女には準備ができているにもかかわらず、可能です」 アリア(コーラス)「ディジ、シュリー、マリー」 セリフ(バスティエンヌ、コーラス)「魔術は終わったのか?」 アリア(バスティアン)「愛する人の美しい頬」 セリフ(バスティアン、バスティエンヌ)「バスティエンヌ、そうだ、話さない?」 アリア(バスティエンヌ)「彼はいつも私に忠実で献身的でした…」 セリフ(バスティエンヌ、バスティエンヌ)「でも、見てください、バスティエンヌ…」 アリア(バスティアン、バスティエンヌ)「元忍」 レチタティーヴォ、アリオソ(バスティアン、バスティエンヌ)「あなたの反抗心は倍増する...」 セリフ(バスティアン、バスティエンヌ)「そんなバカでいいの…」 デュエット(バスティアン、バスティエンヌ)「フランダースの中心へ」 トリオ(バスティアン、バスティエンヌ、コーラス)「チルドレン!チルドレン!」 「バスティアンとバスティエンヌ」はモーツァルトが12歳の時に書いた歌劇で、羊飼いの少年バスティアンとガールフレンドのバスティエンヌのラブストーリーで、そこに、大人のコラが絡む話です。ちなみに、ハッピー・エンド。いろいろと突っ込みどころはありますが。このオペレッタは、多くの少年合唱団が題材にしていますが、アルバムカバーを見ると、とても羊飼いの少年には見えないほど美々しいです。 登場人物が3人なので、歌い手に実力が伴うことは必須ですが、(5〜6分のアリアがあったりするので)同時に、声が持つ個性が際立つと、プラスαで、作品が立体的になると思います。 コラは二人とは声のトーンが違ってより低めなので聞き分けしやすいのですが、ボーッと聴いていると、バスティアンとバスティエンヌの恋人たちが、双子みたいに聴こえてしまうのです。ボーイ・ソプラノなので当然と言えば女の子ではないのは当然なのですが、バスティエンヌが、バスティアンの弟みたいに思えてしまう。それでも彼らのセリフを聞き、アリアを堪能出来るのは楽しいんですけど。バスティエンヌが幼過ぎなのかもです。恋の歌を歌うには、可愛すぎる。この曲、コラがアクセントになっていて、実は幸運な役どころ。バスティエンヌは歌いっぱなしなので、体力も必要そうです。バスティアンも丁寧に歌っていますが、目立たないのです。目立つと言えば、コラの"Diggi, schurry, murry"でしょうか。最後の2曲"Geh'l Herz von Flandern"と"Kinder! Kinder!"まで聴くと、3人でよくぞ歌い切った!と拍手です。欲を言えば、デニスのグループでも聴いてみたいです。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up) |

| 4 |  (Iコレクション) (Iコレクション) |

STABAT MATER GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI(1710-1736) STABAT MATER 1993年11月録音。 Stabat Mater dolorosa(Chorus) Cuius animam gementem(Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S) O quam tristis et afflica(Chorus) Quae morebat et dolebat (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T) Quis est homo, qui non fleret (Duet) Vidit suum dulcem natum (Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S) Eia Mater, fons amoris (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T) Fac ut ardeat cor meum(Chorus) Sancta Mater, istud agas (Duet) Fac ut portem Christ mortem (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T) Inflammatus et accensus (Duet) Quando corpus morietur. Amen.(Chorus) KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937) STABAT MATER op.53 1991年4月録音。 Stala Matka bolejaca(Soprano,Chorus) I ktoz widzac tak cierpiaca(Baritone,Chorus) O matko, zrodlo wszechmilosci(Soprano, Alto, Chorus) Spraw niech placze(Soprano, Alto, Chorus a cappella) Panno slodka, racz mozolem(Baritone,Chorus) Chrystus niech mi bedzie grodem(Soprano, Alto, Baritone, Chorus) Barbara Kubiak(Sopran),Donuta Nowak-Polczynska(Alto) Wojciech Drabowicz(Baryton) KRZYSZTOF PENDERECKI (1993) STABAT MATER z Pasji wg sw. lukasza na trzy chory a cappella from St.Luc Passion for three choirs a caooella このシリーズの中で、4巻が一番好きです。Sta...Sta...Sta...と声が重なっていくとき、あの世に誘われているように感じます。ご詠歌みたいなもの。 この合唱団の声の作りと、たまたまこのときの合唱団員たちの声の質とか癖が、PERGOLESIのスタバトを歌い上げるとき、異空間の扉を開く、って感じです。 Cuius animam gementem(Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S) は、大気圏ちかくまで上昇している超ソプラノですが、ものすごく聴き心地が良いのは、媒体がカセットテープだからだと思います。CDだったら音がキツクなるかもしれません。 私は大人のアルト(Countertenor) は苦手ですが、このカセットでは、どんなに声がヒラヒラ羽衣をまとっても、曲に似合っていると感じます。カセットの音のどこか曖昧な幽玄な音の周辺が、異世界を見せてくれている気がします。後半は、何故か現実を感じるのですが、同時に、きよらかでもあります。音の周辺の空気感が、カセットテープの魅力だと思います。そして壊れているところも曖昧にしてくれます。 CDで聴いたら、音の周辺の空気は消えていることでしょう。いくつかの媒体で聴き比べたいところです。 外皮はやわらかいけれど内実は硬く煌びやかで華やかな合唱は、カセットテープだからこそ、真価を発揮する、と思いました。これはお宝テープです。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up) |

| 5 |  (Iコレクション) (Iコレクション) |

THE POLISH CHURCH MUSIC a cappella Mikolaj Zielenski (XVI / XVII w.) 1.Magnificat 2.Offertorium I "Laetentur coeli" 3.In monte Oliveti Mikolaj Comolka(1535-1591) 4.Psalm 137 Sledzac po niskich brzegach babilonskiej wedy" 5.Psalm 47 "Kleszczmy rekoma" Waclaw z Szamotul(1526-1560) 6.Juz sie zmierzcha Stanislaw Moniuszko(1819-1872) 7.Mszapolska (Gloria, Agnus Dei) Feliks Nowowiejski (1877-1946) 8.Oratorium "Kreuzauffindung"(Parce Domine) Karol Szymanowiejski (1882-1937) 9.Stabat Mater (Spraw niech placze) Krzyszlol Meyer (1943) 10.Wjelitschalnaja op.71 Henryk Mikolaj Gorecki (1933) 11.Euntes ibant et flebant Krzysztof Penderecki 12.Pasja wg sw. lukasza (Stabat Mater na 3 choy a cappella) ポーランドの教会音楽ですが、質実剛健に構築されている曲を、伸びのある華やかな声が、たっぷりと余裕を持って歌い上げています。ときおりのソロも連続で超高音ですが、麗しいスーパーソリストが、隠れているようです。これ、石造りの聖堂で聴いたら、素晴らしいだろうと思います。カセットなので音の輪郭が曖昧ですが、数人のソプラノくんたちが超絶高音過ぎて、CDとかだったら超音波金属音で耳を壊されるかも、です。この時代のポルスキーは、頂点に昇りつめたのだと思います。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up) |

| 6 |  (Iコレクション) (Iコレクション) |

Slowiki a la carte/Nightingales a la

carte George Frederic Handel(1685-1759) "Messiah" 1.Hallelujah 2.And the Glory of the Lord J.S.Bach(1685-1750) "Die hohe Messe in h-moll"BWV232 3.Kyrie 4.Gloria 5.Dona nobis pacem Giovanni Battista Pergolesi(1710-1736) "Stabat Mater" 6.Stabat Mater dolorosa 7.Cuius animam gementem Jan Monowid(B-S) 8.O quam tristis et afflicta 9.Facut ardeat cor meum Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) "Die Kroenungs-Messe"KV317 10.Kyrie Marcin Skowiera(B-S) , Blazej Grek(Tenor) 11.Sanctus Karol Symanowski(1882-1937) "Stabat Mater"op.53 12.Panno slodka racz mozolem...(Virgo virginum praeclara) Wojciech Drabowicz(Baryton) 13.Chrystus niech mi bedzie grodem...(Christe cum sit hinc exire) Barbara Kubiak(Sopran),Donuta Nowak-Polczynska(Mezzosopran) Krzysztof Penderecki (1933) "St Luc Passion" 14.Stabat Mater (3 choirs) Mikolaj Zielenski(XVI/XVII) 15.Magnificat(12 voices) 16.Laetentur coeli-Offertorium I In prima missa nativitatis Domini (8 voices) Waclow z Szamotul(1526-1560) 17.Juz sie amierzcha(Dust is coming) Jan Maklakiewicz(1899-1945)/Arr.Antoni Gref (1942) "Suita Koledowa"(The Christmas Suite) 18.Swieta Panienka (Holy Maiden) Maciej Sobkowiak(B-S) 19.Za gwiazda(Following the Star) 20.W zlobie lezy (Lying in the Manger) Artur Fojgt(B-S),Przemyslaw Neumann (B-S) 21.Gdy sie Chrystus rodzi (Whilst Christ was Being Born) 22.Poklon Jezusowi(Paying Tribute to Jesus) 23.Z narodzenia Pana (From the Lord's Birth) 24.Secra ludzkie sie raduja (The Pople Hearts are Filled with Joy) アラカルトのタイトル通り、好きな演奏を集めたスタイルなので、お経みたいなのもあったりして、統一感は無い。近代とか現代曲っぽいのも苦手。音の重なりの不安定さとか。こういうタイプの曲、音楽する人は好きかもしれないけど、私は敢えて不安な音楽を聴きたいとは思わない。なので、このカセットは全体の構成としては好みではないが、アラカルトなので、中に、前世紀に聴いた中で一番好きな曲と演奏がある。15.Magnificat(12 voices)だが、旋律も美しいし、演奏も美しい。とはいえ、25年前には、もっとリアルに音の粒ひとつひとつがうるんとつややかに照っていた。今の私にはその輝きは見えないが良さはわかる。私の感性が衰えただけだ。このカセットの音の輪郭の周辺もコピーして手元に置きたいが、無理。音の周辺は削られる。空気感まではコピーしかねた。音の周辺が命なのだが、残念。コピーは別物に仕上がっている。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up) |

| CT |  (Mコレクション) |

Slowiki a la carte/Nightingales a la

carte STRONA A George Frederic Handel "Messiah" 1.Hallelujah 2.And the Glory of the Lord J.S.Bach"Die hohe Messe in h-moll"BWV232 3.Kyrie 4.Gloria 5.Dona nobis pacem Giovanni Battista Pergolesi"Stabat Mater" 6.Stabat Mater dolorosa 7.Cuius animam gementem Jan Monowid(B-S) 8.O quam tristis et afflicta 9.Facut ardeat cor meum Wolfgang Amadeus Mozart "Die Kroenungs-Messe"KV317 10.Kyrie Marcin Skowiera(B-S) , Blazej Grek(Tenor) 11.Sanctus Karol Symanowski"Stabat Mater"op.53 12.Panno slodka racz mozolem...(Virgo virginum praeclara) Wojciech Drabowicz(Baryton) 13.Chrystus niech mi bedzie grodem...(Christe cum sit hinc exire) Barbara Kubiak(Sopran),Donuta Nowak-Polczynska(Mezzosopran) 華やかなHandelのメサイヤから始まる。続くバッハのKyrieでは印象が変わって悲しみが満ちてくる。ポルスキーの写真集を見ていると、テルツ的に、あちこちの舞台で子どもたちが活躍しているようだが、それはそれとして、合唱になると個々の声の癖(個性)が消えて、パートとしての音になるのが、たいしたところだ。 モーツァルトのMarcin Skowiera(B-S)は、少年だからそこの、線の細いソプラノ。Stabat Materについては、音源が同じなので、別項参考。 STRONA B Krzysztof Penderecki "St Luc Passion" 14.Stabat Mater (3 choirs) Mikolaj Zielenski 15.Magnificat(12 voices) 16.Laetentur coeli-Offertorium I In prima missa nativitatis Domini (8 voices) Waclow z Szamotul 17.Juz sie amierzcha(Dust is coming) Jan Maklakiewicz/Arr.Antoni Gref "Suita Koledowa"(The Christmas Suite) 18.Swieta Panienka (Holy Maiden) Maciej Sobkowiak(B-S) 19.Za gwiazda(Following the Star) 20.W zlobie lezy (Lying in the Manger) Artur Fojgt(B-S),Przemyslaw Neumann (B-S) 21.Gdy sie Chrystus rodzi (Whilst Christ was Being Born) 22.Poklon Jezusowi(Paying Tribute to Jesus) 23.Z narodzenia Pana (From the Lord's Birth) 24.Secra ludzkie sie raduja (The Pople Hearts are Filled with Joy) Pendereckiについては、音源が同じなので、別項参考。 この中では曲として、Mikolaj Zielenski 15.Magnificat(12 voices) をお薦めしたい。ここがカセットの不便なところだが、ある曲を気に入っても、馴染みのない曲の中から、その1曲のタイトルをさがしあてるのは、至難の業だ。 Mikolaj Zielenski 15.Magnificat(12 voices) は、Treble Soloから始まる。次にTと超B-Sが重なり、それからB-Aが出てきて・・・と、ソリストの声が楽しめる編成で歌われているので、声でも旋律でも聴かせる曲なのだ。ポルスキーのTrebleたちは、柔らかな金管系で、一言ではくくれないが、どちらかといえば、英国系。だから、彼らが歌っていて耳に馴染む曲は、当然、英国聖歌隊でもいける。どなたか心当たりのある方は実際にMikolaj Zielenski 15.Magnificat(12 voices)を聴かれた上で、boys air choirに歌うことを勧めて欲しい。(もちろん男声が抜かれるのだろうが)この曲は、The Best Of The Polish Nightingales" OPUS IIIにも収録されている。 Maciej Sobkowiak(B-S)も繊細な感じのするソプラノ。そのソプラノが、おさえめの、どちらかといえば男声に傾いた合唱の上にのって流れる。静かで素朴なクリスマスだ。20.W zlobie lezy (Lying in the Manger)は Artur Fojgt(B-S),Przemyslaw Neumann (B-S)だけで1コーラス。2コーラスからは合唱になる。ソリスト2人は、音は高そうだが線の細いソプラノと少しかすれの混じったアルトで、やっぱり、大量生産的ではなく手作りの風味を醸し出している。温かい。 いろいろ盛り沢山の、このカセットは、一見さん向き。(by Hetsuji) 1999/10/31(sun) up |

| CD 1997 |

(Iコレクション) |

Boze Narodzenie z Polskimi Slowikami(CD-s 0397) 1.Za Gwiazda(Following The Star) 2.W ztobie lezy(Laying in The Manger) 3.Gdy sie Chrystus Rodzi(Whilst Christ Was Being Born) 4.Jasna Panna(Radiant Lady) 5.Pokton Jezusowi(Paying Tribute To Jesus) 6.Kolysanka Marii Panny(The Virgin Mary's Lullaby) 7.Znarodzenia Pana(From The Lord's Birth) 8.Jezus malusienki(Wee Jesus) 9.Serca ludzkie sie raduja(The People's Hearts Are Filled With Joy) 10.Swieta Panienka(Holy Maiden) 11.Bog sie rodzi(God Is Born) 12.J.Brahms-Symfonia nr 1(Love Brings Us Together) 13.Szwedzka melodia ludowa(Son stjarman uppa) 14.J.Strauss Die Rosen aus dem Sueden 15.J.Sibelius Finlandia 16.Francuska melodia ludowa (Les Trois Tambours) 17.Fr.Chopin Etiuda-E-dur op.10 nr3 18.J.Benedict Karnawal wenecki 19.Z.Fibich Poemat 20.Szkocka melodia ludowa(Loch Lomond) 21.E.Grieg Der Letzter Fruehling 22.Rosyjska melodia ludowa (Kalinka) 1999年、前世紀のおわりに3本のカセットを借りて聴いて、ポルスキーにのめり込むきっかけになった録音のCD盤です。もう25年も前になりますが、ここが世界一上手な合唱団だと思っていました。大大大好きだったのはstabat materのカセットでしたが、この盤もまた入手対象でした。今、又、実際に聴くことが出来ている現実が有難すぎます。 この録音は、11番目以前と12番目以後の曲を境に、曲の雰囲気がガラッと変わります。カセットで聴いた25年前は、AB面で切り替わるので、その転換が見事でしたが、いざCDで聴くと転換が違和感だったりもします。音としてはCD、インパクトはカセットでした。 そして25年を経て聴いてみると、待って待って待って期待値が膨らみ過ぎたのが原因かもしれませんが、意外と普通に聞き流してしまいました。曲によって録音の仕方が違うので、曲ごとにボリュームを変える必要があるのが残念です。もうちょっと、ソリストたちにスポットライトを当てて欲しかったかもです。(by Hetsuji 2024.07.24 wed up) |

| CT 1997 |

(Mコレクション) |

Boze Narodzenie z Polskimi Slowikami(Selene MC-397) STRONA A SUITA NA BOZE NARODZENIE(Jan Maklakiewicz, Antoni Graf) 1.Za Gwiazda(Following The Star) 2.Wztobie lezy(Laying in The Manger) 3.Gdy sie Chrystus Rodzi(Whilst Christ Was Being Born) 4.Jasna Panna(Radiant Lady) 5.Pokton Jezusowi(Paying Tribute To Jesus) 6.Kolysanka Marii Panny(The Virgin Mary's Lullaby) 7.Znarodzenia Pana(From The Lord's Birth) 8.Jezus malusienki(Wee Jesus) 9.Serca ludzkie sie raduja(The People's Hearts Are Filled With Joy) 10.Swieta Panienka(Holy Maiden) 11.Bog sie rodzi(God Is Born) STRONA B 12.J.Brahms-Symfonia nr 1(Love Brings Us Together) 13.Szwedzka melodia ludowa(Son stjarman uppa) 14.J.Strauss Die Rosen aus dem Sueden 15.J.Sibelius Finlandia 16.Francuska melodia ludowa (Les Trois Tambours) 17.Fr.Chopin Etiuda-E-dur op.10 nr3 18.J.Benedict Karnawal wenecki 19.Z.Fibich Poemat 20.Szkocka melodia ludowa(Loch Lomond) 21.E.Grieg Der Letzter Fruehling 22.Rosyjska melodia ludowa (Kalinka) カセットの妙を見たような構成だ。A面とB面では、雰囲気がガラッと変わる。それでいて、違和感が全くない。A面は、おそらくお国の作曲家。メロディは美しいが、初めて聴く曲ばかりで、緊張してしまう。何度も繰り返すが、私たち(私)は、なんと偏って、ある一部の作曲家の曲ばかりを聴いていることだろう? だからB面出だしのブラームスで、相当にほっとする。B面は、台詞や歓声?入りの、特にB-Sソロの曲がほとんどポップス系のノリ。とてもクラシック系には聞こえない。かと思うと、別れの曲?の合唱も聴かせる。おそらく、芸達者たちが各地でのコンサートのアンコールでこういう曲を披露しているんだろうと想像できる。 合唱に比較して、ここでのソリストたちはバリバリの完璧系ではないが、ときに超自然で超ぶっきらぼうな歌い方に幼さと、逆に聴かせようとしているときには、相当な芸人根性としたたかさを見る。彼らは、一人一人がステージ上で聴衆を楽しませる術を身につけているエンターティナーのようだ。別なCDで宗教曲を歌っているときとは全く違う。まるで無造作に、一人一人の力量に任せきったソロで、潔いほどに勢いと自由があって、そこがなんともいえない魅力になっている。音質や保存の関係で、出来ればカセットではなく(有ればだが)CDでの購入をお勧めする。(by Hetsuji) 1999/10/31(sun) up |

| CD 1996 |

|

|

| CD 1996 |

|

|

| CD 1992 |

|

MONIUSZKO/Sacred Music (CD-s

9303.10) 1992年録音。 Msza B-dur"Piotrowinska" 1.Kyrie 2.Gloria 3.Graduale 4.Credo 5.Offertorium 6.Sanctus 7.Benedictus 8.Anus Dei 9.Motet- d-moll"Ecce lignum crucis" Msza e-moll"Msza polska"10.Kyrie 11.Gloria 12.Credo 13.Offertorium 14.Sanctus 15.Benedictus(chtopiec I, chtopiec II) 16.Anus Dei IV Litania"Ostrobramska" 17.Moderato 18.Andante 19.Lento.Allegro moderato 20.Vivace なんというふくよかな音だろうと思った。ソプラノソロは女声だし、女声も混じっているようだ。(なにしろ人名、タイトル、曲名ともにお手上げ状態で書いているので容赦願いたい)聴いていて疲れない音、何時間でも聴き続けることができる音がある。いわゆる、そういう音をしている。自然で拡がりがある。始めの曲中では、ソプラノは女声を感じるのだが、ある音の瞬間にB-Sでなければ出ない音が聞こえるのも面白い。15.BenedictusについてはB-Sソロ。2人ともクリアなB-Sだ。ソングブックに入れたい1曲、という感じ。子守唄のようにも聞こえるし、入れても違和感はないだろう。この曲は、The Best Of The Polish Nightingales" OPUS IIIにも収録されている。 KyrieとかGloriaとか曲のタイトルは付いているが、西側のそれとは全く違う。そういう単語は聞き取れなかった。曲もまるで歌曲のようで、ゆったりと情感を込めて歌われて、宗教的な色彩を一切感じない。(まあHetsujiにとって宗教曲は子守歌でもあるが。御詠歌なんかも気持ちよく聴く方だし)中のCDを入れ間違ったのかと思ったくらいだ。やっと、6.Sanctusになって「ホザンナ」17.Moderatoで「キリエ・エレイソン」の詞が聞き取れただけ。 作曲者モニューシコの作品は初めて聴いた。非常に情緒的だった。(by Hetsuji)1999up |

| CD 1992 |

|

|

| CT 1993 |

(Mコレクション) |

stabat mater STRONA A GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-1736) STABAT MATER 1993年11月録音。 1,Stabat Mater dolorosa(Chorus) 2,Cuius animam gementem(Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S) 3,O quam tristis et afflica(Chorus) 4.Quae morebat et dolebat (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T) 5,Quis est homo, qui non fleret (Duet) 6.Vidit suum dulcem natum (Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S) 7,Eia Mater, fons amoris (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T) 8.Fac ut ardeat cor meum(Chorus) 9.Sancta Mater, istud agas (Duet) 10.Fac ut portem Christ mortem (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T) 11,Inflammatus et accensus (Duet) 12,Quando corpus morietur. Amen.(Chorus) B-Sを使った作品は、今まで何作か聴いたが、出だしの曲は、Treble Soloで始まっていた。この演奏は、合唱で始まる。これが意外と新鮮で自然に聞こえることに驚かされる。それは鏡のような水面に一つ波が立ち、その波が静かに静かに少しずつ数を増していくような、静寂な中にも緊張感が増していくような合唱だ。大人の合唱団を思わせる表現技術で、実はこの作品における合唱がB-SとB-Aだけの編成なのが効果を上げている。男声を除いているために、合唱は華やかでありながらも、どこかに寂しさを漂わせる音だ。Treble SoloはJan Jakub Monowid。柔らかく明るい超ソプラノで、軽々と歌ってしまう。特にデュエットにおける、彼の高音域の処理(?)が美しいと思う。Artur Stefanowicz(C-T)はカストラートを彷彿させる。女声的な声だと思うが、それが、B-Sと少年声だけの編成の合唱に似合っている。非常に華麗かつ繊細な演奏に仕上がった。Good! STRONA B KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937) STABAT MATER op.53 1991年4月録音。 13,Stala Matka bolejaca(Soprano,Chorus) 14,I ktoz widzac tak cierpiaca(Baritone,Chorus) 15,O matko, zrodlo wszechmilosci(Soprano, Alto, Chorus) 16,Spraw niech placze(Soprano, Alto, Chorus a cappella) 17,Panno slodka, racz mozolem(Baritone,Chorus) 18,Chrystus niech mi bedzie grodem(Soprano, Alto, Baritone, Chorus) Barbara Kubiak(Sopran),Donuta Nowak-Polczynska(Alto),Wojciech Drabowicz(Baryton) 演奏会からの録音である。ここでのソプラノは女声を起用している。SZYMANOWSKI (1882-1937)という近代?の作曲家のこの作品は、メロディーが日本のオペラの、例えば「夕鶴」の雰囲気にも似ている。女声から始まるが、それがまるで、「つう」?のアリアから芝居の幕が開く感じだ。タイトルから察するに、メジャーな PERGOLESI の作品と同じ主題を扱っていると思われるが、ソプラノの次にバリトンが出てくるあたり、「よひょう」の登場となる。合唱は、いわば村の子ども的な舞台劇(? 実は違うんだけれど)の背景に過ぎない感もあるが、バッチリ背景を務めているあたり、さすがの実力である。なにもわからないために、筋違いな紹介になってしまった。関係者にはお詫びする。 19,KRZYSZTOF PENDERECKI (1933) STABAT MATER from St.Luc Passion for three choirs a cappella 1994年7月録音。 筋違いな紹介第2弾! こちらは、お経にも似ている。○○寺青少年合唱団(あるかどうかは知らない)的。意欲的な作品だが、こうなると、般若心経とか御詠歌なんかも、B-S・B-A・T・B等の編成で聴いてみたくなる。(またもや、関係者にはお詫びする。)Hetsujiの知的背景が貧しくて、関係者には申し訳ない。 SZYMANOWSKI、PENDERECKIの作品について、素晴らしい紹介原稿があれば、差し替えるので、投稿をお願いしたい。諸事情から、カセットよりもCDでの購入をお勧めする。(by Hetsuji) 1999/10/31(sun) up |

| CD 1991.4.11 |

(Iコレクション) |

CHRISTMAS WITH THE POLISH NIGHTINGALES (FOCD 1002) 1.Following The Star 2.Lying in The Manger 3.Whilst Christ Was Being Born 4.Radian Lady 5.Paying Tribute to Jesus 6.The Virgin Mary's Lullaby b-solo 7.From The Lord's Birth 8.Wee Jesus 9.The People's Hearts Are Filled with Joy 10.Holy Maiden 11.God Is Born 12.Les Anges dans nos campagnes 13.Sleep, Little Jesus 14.O Tannenbaum 15.A Child This Day 16.Silent Night クリスマスのお祝い気分をアップさせるような管弦楽に乗っての合唱。ちょっと音が大きくて、賑々しさも良さげ。音はFFでちょっと汚いかも。折々のソロも晴れがましい。こじんまりしたクリスマスキャロルというよりは、式典ぽい雰囲気の曲や演奏。お国柄なのかな。採録に気をつかって欲しかったかも。大音量合唱の音よりも、普通にボーイ・ソロがきれいに録れているところもある。これだけ華々しく歌われてしまうと、市民ホールでのクリスマスって感じがする。見ず知らずの多くの人々と幸せを分かち合うクリスマスのようだ。15.A Child This Dayの可憐なボーイ・ソロも愛おしい。(by Hetsuji 2024.07.24 wed up) |

| CD 1991.4.7 |

(Iコレクション) |

THE POLISH NIGHTINGALES (FOCD 1001) K.SZYMANOWSKI Stabat Mater op.53 W.A.Mozart Kronungsmesse KV 317 アルバムカバー写真にとても惹かれますが、成人男女がソロを受け持っている盤です。とはいえ、なんとかシマノフスキ―氏のスタバトは初めて聴きましたが、古っぽい世界観でどこか1950年代くらいのアメリカ映画みたい。馴染みやすい曲です。ソロの後でスーッと入って来る少年合唱のテイストが静謐です。やはり、少年合唱の醍醐味はその音そのもののテイストだと思う。「味」そのもの。なのだと思い起こさせてくれる盤です。モーツァルトのソロは少年ぽいのですが、ソリスト名が少年じゃないような。としたら、ボーイソロの味わいのソプラノなのかな。拍手が入っていたのでライブ盤。としたら音が遠いのはそうかと思うし、やはりの実力。(by Hetsuji 2024.07.24 wed up) |

| Azymuth |  1002 |

|

| Azymuth |  1005 |

|

| CBS PENTA MUSIC |

CBS 44997 |

|

| discofon |  DELP 5001 |

|

| PENTA MUSIC |  DLP 2008, DMC 4008 |

|

| POLSKIE NAGRANIA |  SX 1351 |

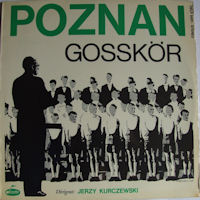

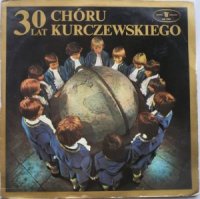

30LAT CHORU KURCZEWSKIEGO (POLSKIE

Muza NAGRANIA SX 1351) Strona A POZNANSKI CHOR CHLOPIECY THE POZNAN BOY'S CHOIR Jerzy Kurczewski-conductor 1.Anonim polski-Piesn Rokoszan Zebrzydowskiego 2.Waclaw z Szamotul-Juz sie zmierzcha CHOR CHLOPIECY I MESKI PANSTWOWEJ FILHARMONII W POZNANIU THE BOY'S AND MEN'S CHOIR OF THE POZNAN PHILHARMONIC Stefan Stuligrosz-conductor 1.Waclaw z Szamotul-Ego sum pastor bonus 2.Grzegorz Gerwazy Gorczycki-Tota pulchra es Maria SZTOKHOLMSKI CHOR CHLOPIECY THE STOCKHOLM BOY'S CHOIR Roland Nilsson-conductor 1.Ludert Dijkman-Lamentum Strona B WILENSKI CHOR CHLOPIECY "AZUOLIUKAS" THE VILNIUS BOY'S CHOIR "AZUOLIUKAS" Herman Perelsteinas-conductor 1.Juozas Tudawiczus-Las 2.Juozas Naujalis-Marzenia HANNOVERSKI CHOR CHLOPIECY THE HANNOVER BOY'S CHOIR Heinz Hennig-conductor 1.Heinrich Schuts-Cantate Domino(Cantiones sacrae 1625) 2.Johann Ludwig Bach-Unsere Trubsal POZNANSKI CHOR CHLOPIECY THE POZNAN BOY'S CHOIR Jerzy Kurczewski-conductor 1.Mikolaj Henryk Gorecki-Amen このカバー写真に強烈に惹かれました。この地球儀ってL'Or des Angesのときに、バスティアンくんの横にあったものですよね。 ポルスキーの30周年記念のメモリアル録音だと勝手に誤解していたのですが、これは、おそらくポーランドで行われる少年合唱祭のときの録音かもしれません。 イベントのときに、DVDで見かけたような合唱団が収録されていますから。 声を均さずに自由に自然に発声させている感じがこの合唱団の合唱をきらびやかにさせ、しっとりとした潤いも残しています。 日本で何度も来日公演しているポーランド大合唱団の方は、それよりも声を整えてコンサート系に傾き、声を均して完璧演奏を狙っている分、上手だとは思いますが、私にはつまらなく感じてしまいます。好みの問題でしょう。これだけ上手なのに、私ごときにつまらないなんていわれた日にはムッとするところです。テクニック的にも腹筋を駆使しての表現でもきちんと音楽しています。日本国内にも潜在的にファンは居るはずです。 ストックホルムの少年合唱団については、今まで北欧系CHOIRには「自由さ」を感じたものですが、この録音時、残念ながら、ここに収録されている他の合唱団には実力が追いついていません。(ように聴こえます)故に、自由な空気感を感じるところまではいきませんでした。男声がそれなりなのに残念でした。個々の団員くんには良い声も居るようでしたが、少年声の訓練がまだ足りないように思いました。昔の録音なので今はどうなのか楽しみなところです。何といっても、スゥエーデン第1の都市の名を冠した少年合唱団なのですから。 リトアニア少年合唱団は、フワ〜と夢のように聴こえてくる。声を均した感じはないのに、個声の特質を活かしたままで合唱を作っている感じがすごく良い。しかも、パートごとに一糸乱れずにハーモニーが美しく作り出されるところがすごく良い。2曲とも初めて聴く曲だったが、その音楽の中でゆったりと心を遊ばせることが出来た。なんて豊かな世界なのだろう!"AZUOLIUKAS"恐るべし! ハノーファーは、訓練されきった合唱団。ここまで来ると、こちらもおだやかに聴くことが出来る。要は、訓練するなら究極までして欲しい、ということなのだ。途中で針が止まったのは残念だった。にしても、少年声、男声ともに美しい。ハノーファーが上手なのは周知の事実かもしれないけれど、ここでの演奏はもっと良い。・・・それにしても、だ。少年合唱団に限って言うが、レコード時代の演奏がCD時代に引き継げないのは何故なのだろう? お気に入りのポルスキーは、曲のせいかもしれませんが、ハノーファーの後では、ちょっと演奏レベルが落ちて聴こえてしまいました。完璧訓練系との比較はキビシイですが、これが私のお気に入り合唱団であることには間違いありません。・・・しっかし、中身よりもカバー写真の所為で高額盤になってしまった。ちぇ。(by Hetsuji) 2009/11/22 up |

| POLSKIE NAGRANIA |  XL 0506 |

|

| POLSKIE NAGRANIA |  Z-SX 0744 |

|

| veriton |  SXV-780 |

|

| UTOPIA |  814 290-1 STEREO |