Art of the treble〜sounds’Library (JAPAN)

GERARD BARBEAUGERARD BARBEAU

| CD |  |

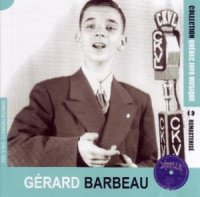

GERARD BARBEAU (Experience EXP 115)

rec.1949-1952 1. Villanelle(1950).....3:14 2. Ivresse d'oiseaux(1950).....2:48 3. Le Ver luisant(1950).....3:21 4. Echo suisse(1950).....3:08 5. When Irish Eyes Are Smiling(1950).....3:09 6. Rossignol(1950).....3:05 7. Maman(1950).....3:11 8. Serenade(1950).....2:56 9. Adeste fideles(1950).....3:21 10. Sainte Nuit(1950).....3:20 11. Ave Maria(1950).....2:44 12. O vos omnes(1950).....3:22 13. Tristesse(1952).....3:09 14. La Tristesse est ma compagne(1952).....2:40 15. Panis angelicus(1952).....2:48 16. Quoi de plus beau(1952).....0:55 17. La Mer(1952).....2:17 Gerard Barbeauはカナダ人です。6歳から音楽を学び始め、11歳になる頃には毎週のラジオ番組に出演するようになって、ボーイソプラノとしてカナダでその名を知られるようになったそうです。また1950年(14歳)ヨーロッパに渡ってフランスを始め数カ国でリサイタルを行い、カナダに戻って映画にも出演しています。才能に恵まれたGerardですが、病のため24歳でその生涯を終えました。CDの裏ジャケには彼の生存年が1931-1955と記載されていましたが、曲の録音が1950年頃のようなので19歳でこの声??と思って調べてみると、実際は1936-1960のようです。つまり録音は13歳〜16歳頃。それならば納得です。 録音年に関してははっきりしたことがわかりません。マーケットに出された年として1950,1952の記載がありましたがこれが録音年とは明確には言えませんので、このアルバムを企画した会社が彼を紹介しているページがあり、そこにキャリア期間が書かれていたのでそれを記しておきました。 彼の歌をネットで初めて試聴した時、その次元の違う上手さに仰天しました。何なの??って感じで。WSKのマックス君の”春の声”をコンサートで初めて聴いた時のような衝撃でした。実際こうして手に入れてじっくり聴いてみると、あのマックス君の”春の声”でのコロラトゥラ&ハイトーンがオンパレードしているような状態。しかしGerardの声は、マックス君よりずっと軽やかで、力みも無く耳の奥がかゆくなるようなハイトーンです。コロコロ〜コロコロ〜と音が転がっていきます。いやぁほんと”何これ!”状態でした。見事なコロラトゥラとビブラート、しかも奥行きがあって艶のある声なので聴いていると女声のようにも感じられます。しかし剣が峰が続くような幅の狭い音の道はまさに少年の声、その危うさと身につけている素晴らしい技術があいまって、女声とは一線を画したなんともいえない魅力です。ただ、ハイソプラノで歌うコロラトゥラは確かに見事なのですが、ずっと聴いていると耳がキンキンしてきてしまいます。だから私が好きなのはやっぱりふくよかな中音〜高音で歌心たっぷりに歌われる時です。7曲目の"Maman"はとくに大好きな1曲。優しい雰囲気のメロディラインがとっても良く、また曲後半で鳥のさえずりのようにコロラトゥラを転がした後に中音域でメロディを歌う・・・もうゾクゾクです〜。13曲目以降は1952年頃の録音なので彼は16歳。やはりトーンが低くなっており、太さというより声に厚みが増したなぁという感じでさすがにコロラトゥラはもう無理かな?と思っていると、14曲目ではハイソプラノとコロラトゥラが登場。しかし15曲目からはまた13曲目のようなトーン。あれ?14曲目だけ1950記載の方っぽいぞ。最後の17曲目"La Mer"の後にはインタビューのような音声が入っているのですが、そこで聞こえる変声が始まっているような低めの少年声は彼のナマ話し声のようです。16歳ですからやはり普通の声は低いのですね。当時歌っている彼は自身の命の短さを知る由はなかったでしょうが、彼の歌には命の輝きが凝縮されたような深みと味わいがあります。それほどに素晴らしい歌の数々なので、世紀のボーイソプラノというカテゴリがあるならばぜひ推薦したい一人です。 音質ですが、古い録音を綺麗に処理したようで聴きやすかったです。 (by Wing) 2006/09/01(Friday)up |

| LP |  |

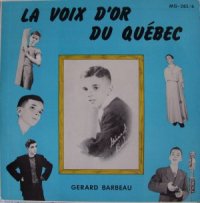

LA VOIX D'OR DU QUEBEC(STELLA

MG-285/6) FACE 1 1.Villanelle (Dell'Acqua) 2.Ivresse d'Oiseaux (Danty) 3.Le Ver Luisant (Lincke) 4.Echo Suisse (Eckert) 5.When Irish Eyes Are Smiling (Ball) 6.Rossignol (Alabieff) FACE 2 1.Maman (Yvain) 2.Serenade(Schubert) 3.Adeste Fideles (Dubois) 4.Sainte Nuit(Gruber) 5.Ave Maria (Bach-Gounod) 6.O Vos Omnes (Les Sept Paroles du Christ) (Dubois) 昔の映画の女優さんみたいに細く高い声で歌う「1.Villanelle」。技術はかなり(もしかしたら大人以上に)あるが、しかも超絶ハイトーンなのだが・・・いかにも古い時代の印象がする。ビブラートの使い方もいかにも古い。女声的。なんだかオーストリア的。どこが?と聞かれても答えられないけれど。若い女声のオペラ歌手が舞台に出る前に練習している雰囲気。なんて、そういう場面に遭遇してはいないんだけれど。本番ではなく、本番前に軽く声を出しているかのような、或いは毎日の練習の1ページ的なリラックスした歌声。低めの音は少年の声に聞えるが、トーンが高くなると、Hetsuji耳には、新人の女声オペラ歌手的イメージで声が届く。しかもやさしすぎて、メンドリ歌手から主役を奪うのは、声量の無いこの可憐な若手には難しい、みたいな。さて、少年の素顔的な中音では、変声が始まっているのか低くしかも濁りもある。が、私にはこちらの方が魅力に感じた。「 4.Sainte Nuit(Gruber) 」。でも同じ曲の中で必ず1度は、技術でこの少年は高音を出す。超絶技巧と超絶ハイトーンがこの少年の持ち味と売りだったのかもしれないけれど、なんだか、ハイトーン(演奏そのもの)にものすごい寂しさを感じるのは気のせいだろうか? どの曲も繊細でさびしい。誰がどんなときにこの盤を聴いたんだろう?と思った。(by Hetsuji) 2007/07/01 up |