Art of the treble〜sounds’Library (JAPAN)

アーヘン大聖堂聖歌隊Aachener Domchor

| LP |  |

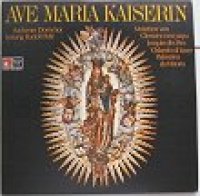

AVE MARIA KAISERIN

アヴェ・マリア・カイゼリン/アーヘン大聖堂聖歌隊の伝統(BASF/Harmonia mundi KUX-3002-H)

1972年アーヘン大聖堂で録音。Leitung Rudolf

Pohl Side A: 1.作者不詳:アヴェ・マリア・カイゼリン Ave maria,keiserin.....1:30 2.グレゴリオ聖歌:恵み深き贖い主の御母 Alma Redemptoris Mater.....1:42 3.ジョスカン・デ・プレ:ただひとり奇跡を行う御身 Josquin des Prez Tu solus qui facis mirabilia.....3:45 4.フックス:主よ、わが魂は御身にこそ Johann Joseph Fux Ad te Domine lavavi.....3:27 5.ヴィクトリア:アヴェ・マリア Tomas Ludovico da Victoria Ave Maria.....2:11 6.ヴィラールト:大いなる奥義よ Adrian Willaert O magnum mysterium.....2:50 7.作者不詳:ようこそ、キリスト様 Sut willekomen,heire Kirst.....1:07 8.ディ・ラッソ:天は御身のもの Orlando di Lasso Tui sunt coeli.....3:12 Side B: 1.ベルシャン:おお、汝らすべて Jachet de Berchem O vos omnes.....2:44 2.アネリオ:キリストはわれらのために Felice Anerio Christus factus est....2:14 3.クレメンス・ノン・パパ:おお、祝福される十字架 Jacobus Clemens non Papa O crux benedicta.....2:04 4.パレストリーナ:大地は震え Giovanni Pierluigi da Palestrina Terra tremuit.....2:24 5.マンゴン:サルヴェ・レジナ Johannes Mangon Salve Regina.....4:45 6.ヴィクトリア:われ、美しきものを見たり Tomas Ludovico da Victoria Vidi specciosam.....5:48 p やpp の音がきれいに聞こえるところを考えると上手なんだろうとは思う。だが、上手・下手は関係ない世界の歌声がある。「無心」という言葉が脳裏をかすめた。コンサート系や観光客をあてにした歌声ではなさそうだ。有名どころに混じって、作者不詳やなかなかお目にかかれない作曲者の曲が並ぶのも「伝統」ある聖歌隊ならではである。私はキリスト教徒ではないが、「2.アネリオ:キリストはわれらのために」の静かな出だしのChristus のところで胸が締め付けられる感じがした。「1.ベルシャン:おお、汝らすべて」もそうだが、静かに歌われれば歌われるほどに他を犠牲にして成り立つ自分自身の存在の限界を、聖歌隊の合唱によって、突きつけられているような気がする。自分を振り返って生きること死ぬことを考えさせられる宗教曲は、コンサート系的な表現とは味を異にする「聖歌隊」だからこそ本物、とも思う。アーヘンの歌声は「静か」である。(by Hetsuji) 2001/06/10 up |

| LP |  |

IV FORSCHUNGDBEREICH, SERIE K : ORLANDUS LASSUS : SEPTEM

PSALMI DAVIDIS POENITENTIALES (ARCHIV PRODUKTION SLAM-42/43)

七つのざんげ詩篇歌Leitung Rudolf

Pohl 1958.9.1.-6. Side 1: 1.Domine, ne in furore tuo...miserere(Ps. 6) 2.Beati, quorum remissae sunt(Ps.31) Side 2: 1.Domine, ne in furore...quoniam(Ps.37) 2.Miserere me, Deus <v.1-7> (Ps.51) Side 3: 1.Miserere me, Deus <v.8-22> (Ps.51) 2.Domine exaudi...non avertas<v.1-23>(Ps.101) Side 4: 1.Domine exaudi...non avertas<v.24-31>(Ps.101) 2.De profundis(Ps.129) 3.Domine exaudi...auribus percipe(Ps.142) Helmut Krebs, Tenor/Hans Joachim Rotzsch,Tenor/Hans-Olaf Hudemann,Bass ラッススの作品数は膨大ですが、なかでも旧約聖書の詩篇の中から、懺悔し神に許しを請う7つの詩篇をカトリックの伝統に従って選び一つの楽曲集にまとめたこの「七つの懺悔詩篇曲集」がとくにすぐれた作品として知られているそうです。(なお詩篇の番号は新旧によってもずれるようです。これはカトリックの番号です)。 過去も、戦争がどうのこうのと言い始めている現在も、遠い未来も、もしかしたら人間の心は発達しないかもしれない。限界にとらわれている姿。自省し、悔い、より良くありたい=救われたいという姿。淡々と歌う聖歌隊の合唱には、歌うのだという「気負い」も聴くものに対する「媚び」もなく、ありのままなのが、受け入れやすい歌声にしている。普通の人間が何故こうまでも歌声に「無垢」を聴かせることが出来るのか? コンサート系作りのレコードを聞き慣れた耳には、聴かせることに媚びないアーヘンは相変わらず新鮮だし、(新鮮という感性は俗的すぎるが)、歌声の対象である彼らの「主」を、私は信仰はしていないが、歌声には、彼らの「主」を尊敬を持って認めたいと思う「無垢」があった。(by Hetsuji) 2001/09/30 up |

| LP |  |

Giovanni Pierluigi da Palestrina Missa Papae Marcelli

教皇マルチェルスのミサ曲(ARCHIV PRODUKTION 日本グラモフォン株式会社 LA-11)1956年5月録音。 Dirigent: Theodor B. Rehmann テオドール・ベルンハルト・レーマン指揮 なにしろ50年近くも昔の録音で、音があっちこっち床屋さんにカッティングされたように詰まって採録されているので、ヘッドフォンを通して私が今聴いている音と実際に歌われた合唱は音のふくらみがまるで違うだろうと思う。高い音にふくらみがなく薄く潰れるように聞こえるので。鼻にかかって口の中でこもっているようにもきこえるソプラノや、音に厚みが出ない低音部は録音技術のせいで音としては貧しい。が、飽きずに、それでも聴いてしまうのは何故か? 聴く者に媚びない合唱なので、気持ちよく聴くことが出来るから、そして、聖歌隊が歌うことの原点がかいま見えるから、だと思う。(by Hetsuji) 2001/06/10 up |