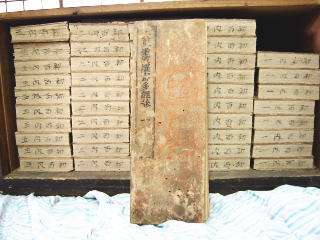

| 大般若波羅蜜多経全六百巻 長久寺蔵 |

| 『大般若経』六百巻は膨大です。そして数あるお経の中でも最もありがたい、霊験あらたかなお経であります。 ご祈祷、ご祈願に読まれるのは当然のことなのですが、何しろ六百巻という膨大なものですから、ほかのお経のように一字一句を飛ばさずに読む真読というわけにはまいりません。 そこで転読といって、大勢のお坊様に集まっていただき、お経を高く掲げて、偈文を唱えながら一巻一巻パラパラと転飜(てんぽん)し、読誦した功徳を得る方法を行います。 これによって、一時間及び数時間で六百巻読誦の法会を開催することが可能となります。 |

||

|

||

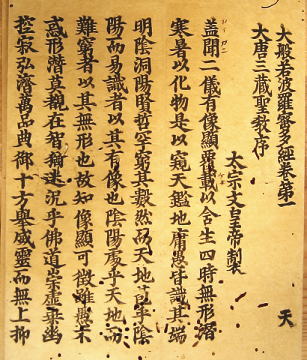

西暦645年『大般若経』をインドから中国に持ち帰って、漢文に翻訳されたのは、孫悟空の『西遊記』で有名な玄奘三蔵法師(げんじょうさんぞうほうし)です 西暦645年『大般若経』をインドから中国に持ち帰って、漢文に翻訳されたのは、孫悟空の『西遊記』で有名な玄奘三蔵法師(げんじょうさんぞうほうし)です玄奘三蔵が持ち帰った主なものは、仏舎利百五十粒、仏像八体、経典六五七部という膨大なもので、馬20数頭で持ち帰ったと伝えられています。 『西遊記』は玄奘三蔵がインドにお経を取りに行く物語でありますが、実際には玄奘三蔵の生涯においては、中国に帰ってからの方も重要でした。 それは、持ち帰った経典の翻訳という大事な仕事に、彼は取り組まねばならなかったからです。 |

||

玄奘三蔵が翻訳した経典は『大般若経』六百巻、「瑜伽師地論」百巻、「成唯識論」十巻、「大毘婆沙論」二百巻、「倶舎論」三十巻など、合計七五部、一三三五巻に達します。 この分量は、中国歴代の訳経総数の4分の1にあたり、いかに玄奘三蔵が偉大な翻訳者であったかがわかります。 特に『大般若経』六百巻の翻訳については、玄奘三蔵は、晩年の生命力のすべてをかけて顕慶五年(660)正月から翻訳に取り組みました。その達成には四年に近い年月がかかりました。 途中を略したり、意味だけにせず、もとに書かれているとおりに訳したからです。 この様にありがたい『大般若経』全六百巻が、長久寺に寺宝としてあることをお聞きになったこともあり、智龍和尚は明治七年、当寺の住職に就任されたのです。 |

| マップを開く | TOPに戻る |