御祭神:天照大神 豐受姫大神

聖武天皇の神亀元年(724)鎮座。

天明年間の大洪水にて古記書類悉く流失したそうです。

真先稲荷神社:豊受姫神、天文年間(1532-1554)に石浜城主となった千葉之介守胤が造営

江戸神社:素戔雄尊

天文年間(1532-1554)に江戸太郎重長が勧請と受け取れる縁起の碑がありますが、江戸太郎重長(源頼朝時代の人物)が江戸城に祀っていた江戸神社が天文年間に石浜に勧請されたのでしょう。

江戸名所図会によれば牛頭天王社となっており橋場の鎮守、御輿に手をふれず肩だけで押し合いながら担ぐ汐入の押し合い祭りがあり、古い御輿に天正15年(1587)山城の高須美作の銘ありと書いています。

招来稲荷神社:豊受姫神、真先稲荷の奥宮

妙義八幡神社:日本武尊 誉田別命、鎮座年代不詳

北野神社:菅原道真公、明和4年(1767)勧請

寿老神:昭和52年

大黒天:

粟島水神社:大己貴命、少彦名命、水象女命

麁香神社:手置帆負命 彦狭知命、家の土台の守り神、木匠の始祖として、安永8年(1779)鎮座

江戸名所図会によれば朝日神名宮、石浜明神、橋場神明とも呼ばれていたそうで、1190-1201の頃は繁盛しており、千葉氏、宇都宮氏の崇拝が濃く伊勢に参拝できない諸氏がここに詣でていたそうです。

境内は樹木が鬱蒼と茂っていたそうですが、現在はそのイメージはありません。

図会の境内社には天神、あはしま、水神、だいこく山王、天王、手置帆負命、狐窟がみえ、現在とほとんど同じです。

真先稲荷社は別項に書かれているので当時は独立していたとみえます。

千葉之介守胤が石浜の城主になったとき、代々伝えられた宝珠をもって倉稲魂を勧請したものです。真先とは真っ先の手柄の意でしょう。

真先稲荷社前には料理屋や酒屋が並び、隅田堤の桜、白髭木母寺など隅田川遊宴の景勝地であったそうですが、あいにく現在はコンクリートしかみえません。

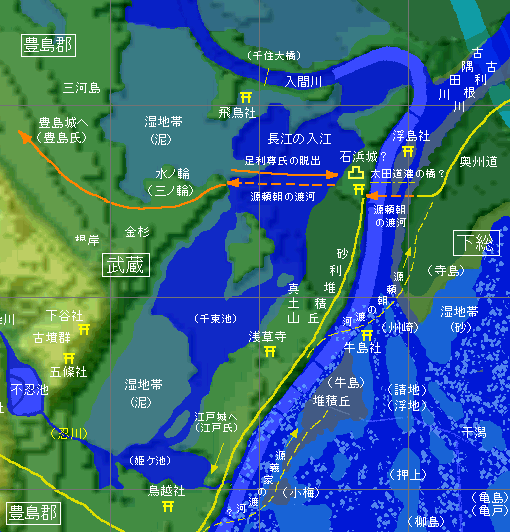

石浜(汐入、橋場)は武蔵、下総の接点にあり続日本紀などに書かれる古奥州道の拠点であった可能性の高い場所で、後に義経記、吾妻鏡、源平盛衰記、太平記などに渡河や戦闘が行われる戦略拠点として書かれています。

伊豆に流されていた源頼朝が決起し房総を制して武蔵にはいるとき、付近の海村から小舟数千艘を集めて橋場の付近で浮き橋を作って隅田川を渡り、さらに長江の入江も浮き橋で渡って王子(豊島氏)から板橋へ向かっています。

(浮き橋は小舟をつないでその上に板を渡した橋)

石浜から南へ土手沿いに進めば江戸太郎重長の江戸城があり、鎌倉への近道なのにわざわざ長江を渡って板橋へ向かったのは、江戸重長を信用していなかったからのようです。

正平七年(1352、南北朝時代)には足利尊氏が新田義宗等と戦って敗れて石浜城に逃げ込み、追撃してきた新田軍は湿地帯にはばまれて足利尊氏は九死に一生を得ています。

石浜は入間川と古利根川の合流点にあってその堆積物が自然堤防を作っています。

金竜山(浅草寺)や真土山など七つの山のある長い岡だったが、六山は江戸御用土として使われ石浜も砂利採取場となって、住人は今戸村に移転させられて岡がなくなってしまったそうです。

古来から砂利堆積地だったことが石浜の地名の由来とみえます。

洪水でも冠水しない場所だったのですが、1783年の浅間山の大噴火による火山灰の堆積で利根川は暴れ川となって洪水が各地で頻発するようになります(トップ頁の利根川東遷概史参照)。

当社縁起にある天明年間(1772-1787)の洪水も浅間山の噴火後に起きた洪水なのでしょう。

一般に隅田川に架けられた橋は1594年の千住大橋が最初で次が明暦の大火の教訓による1659年の両国橋とされていますが、江戸名所図会に興味深い記述があります。

「夫木和歌抄、1310頃」に昔は橋がなかったが今は浮橋がある、鹿島詣に浮橋を渡った、とあります。

また、太田道灌(1432-1486)が下総の千葉氏を攻めるために長橋三条を構えたという文を引用しています。(3本の橋とは中洲を利用した飛び石伝いの3本だと思います)

1750年頃の文献の引用では、隅田川の渡しより一町ほど川上に昔の橋の古杭が水底に残っていて船の通行の障害になっているとあり、古老のいうには今の船番所のあたりが昔の橋場の跡だといっているともあります。

太平記には橋場の地名は登場せず、太田道潅以後にその名が登場したのだろうと江戸名所図会は推察しています。

新編武蔵風土記稿には江戸古図には汐入村と石浜村のみで橋場の名はなく、天文19年(1550)の御朱印に橋場之内という記事がでてくるとあります。

隅田川に架けられた最初の橋は江戸以前では橋場にあったが、千住大橋(1594)の完成で奥州街道(日光道中)は西に移動し、橋場の橋は重要ではなくなり修復もされずに破棄されたのだと思います。

奥州道の拠点も橋場から千住に移り、石浜や橋場は隅田川観光の場所に変わっていったのでしょう。 家光時代にはもう少し上流の対岸に墨田御殿が造営されています(別項隅田川神社参照)。

≫

≫

≪

≪