愛知県内に於ける『つばき』と言う音を含んだ地名の展開

(副題 何故猿田彦さんは杖を突いているのか?)

|

椿市 |

つばいち |

海東郡椿市村 |

津島市椿市町 |

|

|

椿 |

つばき |

西加茂郡椿村 |

豊田市芳友町 |

|

|

椿 |

つばき |

知多郡新知村字椿 |

知多市新知町 |

|

|

椿 |

つばき |

葉栗郡佐千原村字椿 |

一宮市佐千原 |

|

|

椿 |

つばき |

額田郡保久村字椿 |

額田郡額田町保久 |

|

|

椿 |

つばき |

額田郡桑谷村字椿 |

岡崎市桑谷 |

|

|

椿 |

つばき |

渥美郡田原町字椿 |

渥美郡田原町椿 |

|

|

椿 |

つばき |

幡豆郡須美村字椿 |

額田郡幸田町須美 |

|

|

椿 |

つばき |

東加茂郡大塚村字椿 |

東加茂郡足助町大塚 |

|

|

椿 |

つばき |

西加茂郡上鷹見村字椿 |

豊田市上高町 |

|

|

上椿 |

かみつばき |

東加茂郡広岡村字上椿 |

||

|

下椿 |

しもつばき |

東加茂郡広岡村字下椿 |

||

|

大椿 |

おおつばき |

東加茂郡豊岡村字大椿 |

東加茂郡足助町豊岡 |

|

|

椿キ |

つばき |

南設楽郡谷下村字椿キ |

新城市谷下 |

|

|

椿木 |

つばきき |

東加茂郡椿木村 |

豊田市椿木 |

|

|

椿ヶ入 |

つばきヶいり |

東加茂郡松平村字椿ヶ入 |

豊田市松平町 |

|

|

椿ヶ入 |

つばきヶいり |

東加茂郡歌石村字椿ヶ入 |

豊田市歌石 |

|

|

椿ヶ入 |

つばきヶいり |

南設楽郡高里村字椿ヶ入 |

南設楽郡作手村高里 |

|

|

椿ヶ上 |

つばきヶうえ |

東加茂郡怒田沢村字椿ヶ入 |

東加茂郡足助町怒田沢 |

|

|

椿ヶ沢 |

つばきヶさわ |

西加茂郡白川村字椿ヶ沢 |

西加茂郡藤岡町白川 |

|

|

椿北屋敷 |

つばききたやしき |

丹羽郡羽黒新田村字椿北屋敷 |

犬山市羽黒新田 |

|

|

椿坂 |

つばきさか |

額田郡鍛埜村字椿坂 |

額田郡額田町鍛埜 |

|

|

椿沢 |

つばきさわ |

額田郡蕪木村字椿沢 |

東加茂郡下山村蕪木 |

|

|

椿沢 |

つばきさわ |

渥美郡八王子村字椿沢 |

渥美郡渥美町八王子 |

|

|

椿沢 |

つばきさわ |

渥美郡波瀬村字椿沢 |

渥美郡田原町波瀬 |

|

|

椿沢 |

つばきさわ |

南設楽郡田代村字椿沢 |

南設楽郡鳳来町田代 |

|

|

椿沢 |

つばきさわ |

額田郡池金村字椿沢 |

岡崎市池金 |

|

|

椿沢 |

つばきさを |

渥美郡田原町字椿沢 |

渥美郡田原町椿沢 |

|

|

椿沢 |

つばきさわ |

渥美郡和地村字椿沢 |

渥美郡渥美町和地 |

|

|

椿沢 |

つばきさわ |

北設楽郡松戸村字椿沢 |

北設楽郡設楽町松戸 |

|

|

椿代 |

つばきしろ |

南設楽郡連合村字椿代 |

南設楽郡鳳来町連合 |

|

|

南椿代 |

みなみつばきしろ |

南設楽郡連合村字南椿代 |

南設楽郡鳳来町連合 |

|

|

椿田 |

つばきた |

東加茂郡室口村字椿田 |

東加茂郡足助町室口 |

|

|

椿田 |

つばきだ |

額田郡桜形村字椿田 |

額田郡額田町桜形 |

|

|

椿立 |

つばきたて |

東加茂郡椿立村 |

東加茂郡足助町椿立 |

|

|

椿立 |

つばきたて |

額田郡小美村字椿立 |

岡崎市小美 |

|

|

椿立 |

つばきたて |

東加茂郡安実京村字椿立 |

東加茂郡足助町安美京 |

|

|

椿立 |

つばきたて |

東加茂郡東萩平村字椿立 |

東加茂郡旭町東萩平 |

|

|

椿ノ上 |

つばきのうえ |

東加茂郡菅生村字椿ノ上 |

東加茂郡足助町菅生 |

|

|

椿之上 |

つばきのうえ |

東加茂郡押井村字椿之上 |

東加茂郡旭町押井 |

|

|

椿ノ木 |

つばきのき |

海東郡千音寺村字椿ノ木 |

海部郡大治町千音寺 |

|

|

椿ノ木 |

つばきのき |

東加茂郡中立村椿ノ木 |

東加茂郡足助町中立 |

|

|

椿ノ下 |

つばきのした |

丹羽郡河北村字椿ノ下 |

犬山市河北 |

|

|

椿ノ下 |

つばきのした |

東加茂郡菅生村字椿ノ下 |

東加茂郡足助町菅生 |

|

|

椿廻間 |

つばきはざま |

知多郡豊浜村字椿廻間 |

知多郡南知多町豊浜 |

|

|

椿東 |

つばきひがし |

丹羽郡羽黒新田村字椿東 |

犬山市羽黒新田 |

|

|

椿木洞 |

つばきほら |

東加茂郡東宮口村字椿木洞 |

豊田市東宮口 |

|

|

椿本 |

つばきもと |

中島郡次郎丸村字椿本 |

稲沢市次郎丸町 |

|

|

椿本 |

つばきもと |

海西郡西條村字椿本 |

海部郡大治町西條 |

|

|

椿南屋敷 |

つばきみなみやしき |

丹羽郡羽黒新田村字椿南屋敷 |

犬山市羽黒新田 |

|

|

椿屋敷 |

つばきやしき |

丹羽郡小折村字椿屋敷 |

江南市小折 |

|

|

椿藪 |

つばきやぶ |

東加茂郡松平村字椿藪 |

豊田市松平町 |

|

|

椿山 |

つばきやま |

幡豆郡前野村字椿山 |

幡豆郡一色町前野 |

|

|

椿山 |

つばきやま |

東加茂郡広岡村字椿山 |

||

|

椿くご |

つばきくご |

東加茂郡中垣内村字椿くご |

豊田市中垣内町 |

|

神殿 |

かんどの |

東加茂郡神殿村 |

東加茂郡下山村 |

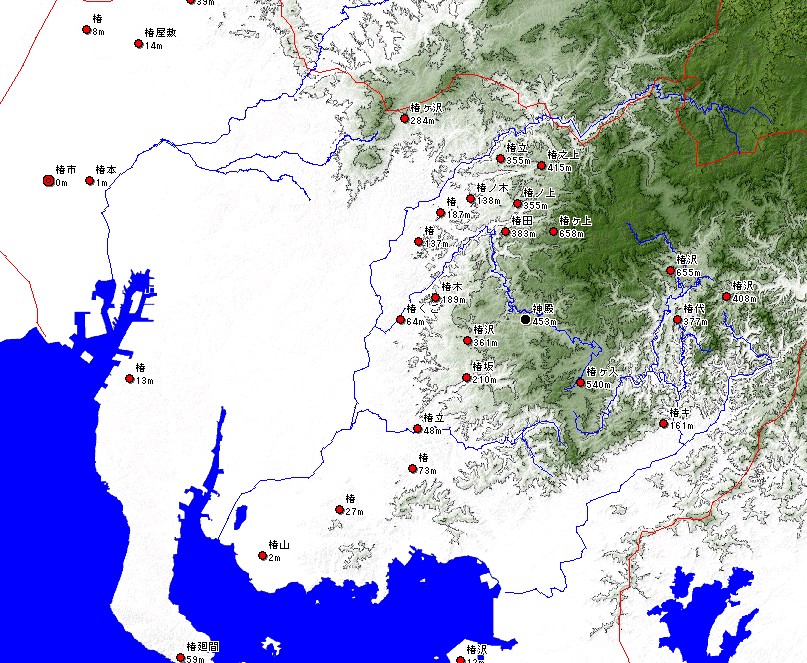

「つばき」と言う音を含んだ地名の分布地図 使用ソフト カシミール 等高線 200m

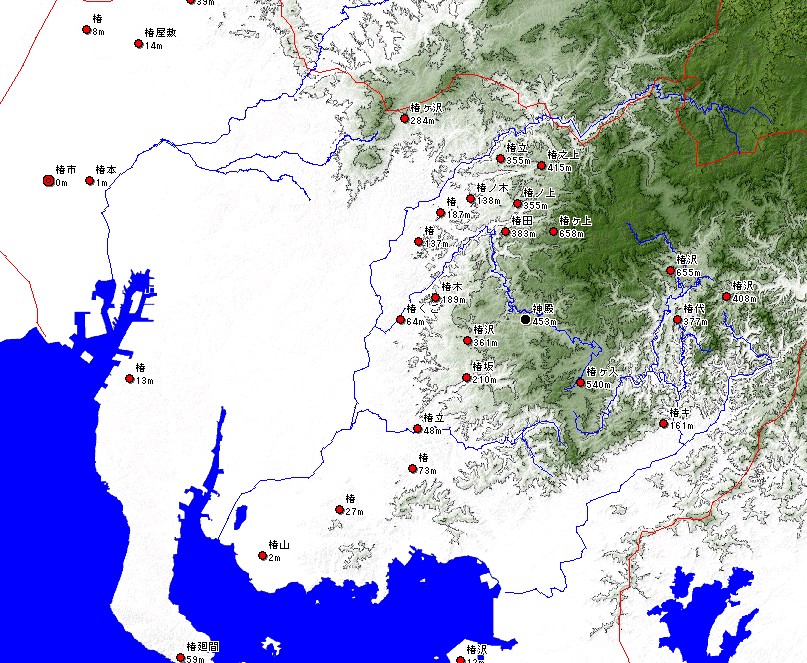

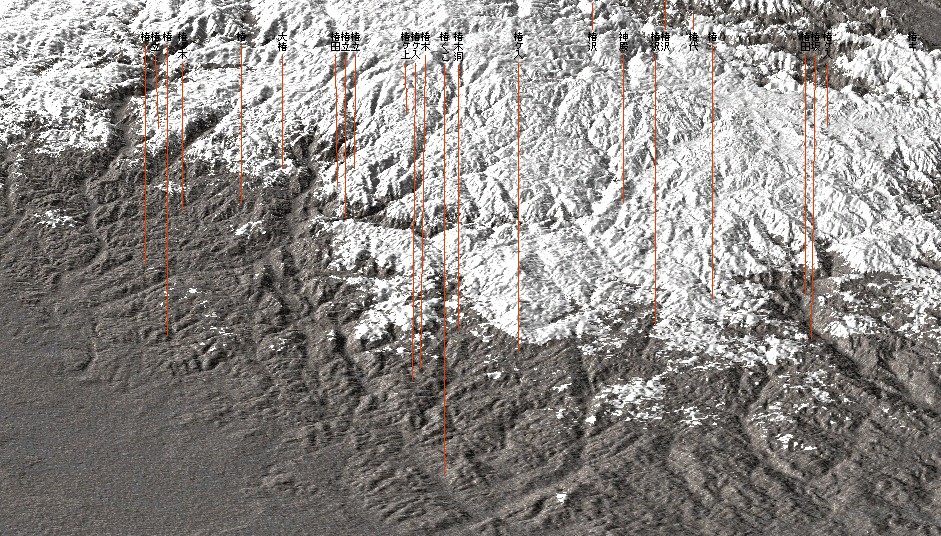

東加茂郡&豊田市3D地図 積雪等高線300M 使用ソフトカシミール 山岳の高度は2.5倍に拡大表現しています。

積雪面と積もっていない平野面の境界が概ね標高300mの等高線と言う事であります。

実際にはこんな雪の降り方は致しません。地図ソフト カシミールなればこそ出来ます。

又河川の表示は国土地理院刊 数値地図50m地形図を使用している為致しません。表示すると非常に見にくくなります。

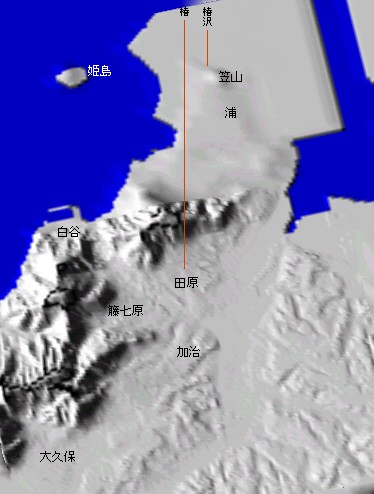

田原町における「つばき」と表音される音を含む地名分布地図(3D)

「つばき」と言う音を含んだ地名の愛知県内に於ける展開

「つばき」と言う音を含んだ地名の成立由来を各地の地誌等で尋ねますと椿と言う花の群生地であったと言う様な植生によるものが圧倒的でした。然し上記マップを御覧下さい。そうばかりで無い一面が見えてまいります。特徴の最たるものは標高200mから300mの三河山地の舌状末端部に集中している事であります。

三河山地が民俗上如何なる土地なのか? これまでに述べました様に古代縄文の世界を形成しており、以下の低地に生活拠点を持った常民の世界から見れば異界であり、異人の暮らす場所でありました。その境界に多く有る訳であります。

この事に関して民俗学者赤坂憲雄先生はその著境界の発生の中で次の様に言われています。

「鬼として忌避すべき山人もありました。反面年に一回常民と交易の為交通が可能になった春先、降りてくる山人もありました。この常民と山人の出会う場所が市の起源でありました。

だから初源の市は、里人/山人の交通の時空(にわ)、言葉を換えれば、里/山と言う異質な共同体が相接し、交歓=交換を果たすマージナルな地点にたてられるました。山の裾、山の端、山の出張ったところなど、何れも里/山の境界であります。山人は山づとの杖を携えあらわれ、それを地に衝tいておどる。杖で地を衝くのは、地の精霊を抑える為であるます。そして地に刺された根こそぎの生きた樹の杖はやがて土地に根づき、其れが市の名となりました。大和の海石榴市(つばいち)、龍ノ市などは、そうした植物名称からきています。

古代の市はたんに、里人/山人の交歓=交換の庭であっただけではありません。豊後の海石榴市などには戦争の場所であったらしき記録も残っています。友好と敵対をそれぞれに象徴する交易と戦争の記憶が、市という境界の地にまつわりついているのであります。」

また地名学者池田末則先生はその著地名伝承論の中で次の様に記しています。

椿井市「ツバイチ」桜井市

大神神社前小字椿井付近、海柘榴市とも書く。

又古語辞典等見ますと、現在なら「椿=つばき」と読む処、源氏物語に於いて「椿=つばい」と読ませています。

さて語源等に付きまして昭和3年1月3日柳田國男先生が依り詳しく以下の様に述べられています。

「往古、漂泊の宗教者が木を持って来て宮や寺の前に植えて行ったと言う話があります。其木には杉もあり、又銀杏も有りますが、若狭の小浜の木元の寺にある比丘尼の木像は、手に白玉椿の小枝を持って居るのであります。

信仰を持ち運ぶこの類の女旅人は,丹念に所々に実を播き、枝を挿し、それが時あって風土に合して成長するのを見て、神霊の意をトする風があったかと思われます。

(そうして何故それが椿の木かと言う事に言及し)

この木が霜寒を耐え忍んで、春の歓びを伝える事に敏感であった為で、上代の朝廷が正月の卯杖、卯槌には、必ず椿の木を御用いなされたのも、又この植物の名前に木篇に春といふ字を与えられられたのも、決して出たら目でも思い違いでもなかったろうとおもいます。椿の本当の漢名は山茶又は海石榴だそうですが、椿と言う字は既に万葉集のなかにも用いられております。ハギを草冠に秋と書くのと同じく、多分は飛鳥朝廷の御世にご制定なされた新字と言うもの々一つで椿を随一の春の木と認むべき理由は,あの頃には今よりもっと明白であったのかとおもいます。」