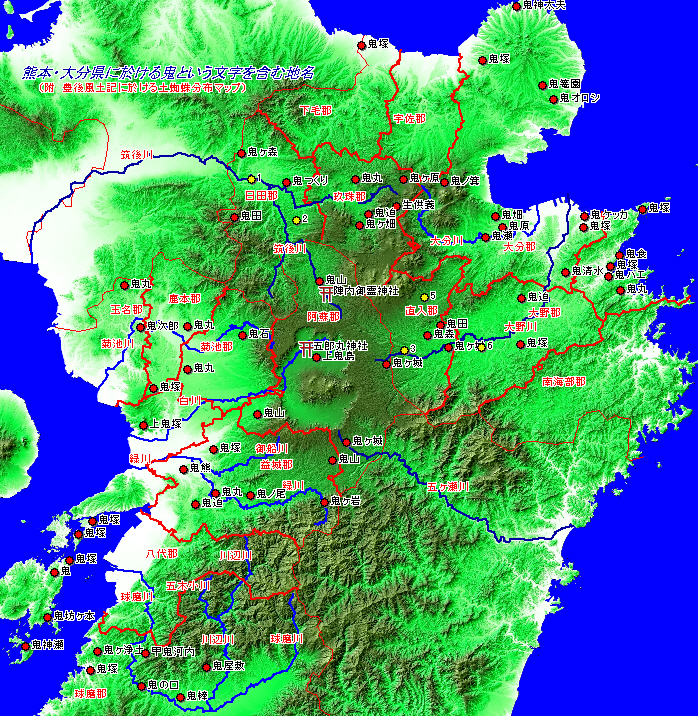

(附 大分県に於ける土蜘蛛関係地名分布マップ)

使用ソフトカシミール

25−2・熊本県・大分県に於いて鬼という文字をふくんだ地名の意味

A・熊本県に於ける鬼という文字を含んだ地名の分布地名表

|

熊本市 |

上松尾 |

上鬼塚 |

大矢野町 |

維和 |

鬼塚 |

|

鬼塚 |

御所浦町 |

御所浦 |

鬼神瀬 |

||

|

菊池市 |

四町分 |

鬼石 |

新和町 |

小宮地 |

鬼塚 |

|

人吉市 |

高野 |

鬼松 |

楊貴妃 |

||

|

北泉田町 |

鬼木上 |

栖本町 |

打田 |

鬼木 |

|

|

鬼木町 |

鬼木上 |

松島町 |

阿村 |

鬼塚 |

|

|

鬼木上 |

今泉 |

鬼床 |

|||

|

中神町 |

狗留巣 |

教良木 |

鬼神河内 |

||

|

下原田町 |

鬼棒 |

竜ヶ岳町 |

高戸 |

鬼坊ヶ本 |

|

|

本渡市 |

下浦町 |

鬼塚 |

都呂々 |

鬼丸 |

|

|

芦北町 |

伏木氏 |

鬼ヶ浄土 |

三角町 |

戸馳 |

鬼塚 |

|

花岡 |

鬼石ヶ追 |

中村 |

鬼迫 |

||

|

女島 |

鬼塚 |

甲佐町 |

横田 |

鬼丸 |

|

|

阿蘇町 |

黒川 |

上鬼島 |

清和村 |

向古野 |

鬼ノ城 |

|

下鬼島 |

東鬼城 |

||||

|

蘇陽町 |

大見口 |

鬼ヶ城 |

井無田 |

鬼山 |

|

|

波野村 |

中江 |

鬼ヶ城 |

緑川 |

鬼ヶ岩 |

|

|

蜘蛛手 |

益城町 |

小池 |

鬼塚 |

||

|

入鬼 |

植木町 |

木留 |

鬼塚 |

||

|

鬼迫 |

清水 |

鬼迫 |

|||

|

西原村 |

宮山 |

鬼山 |

鹿央町 |

岩原 |

鬼太郎 |

|

南小国町 |

赤馬場 |

鬼山 |

鹿本町 |

来民 |

鬼丸 |

|

鬼山ノ上 |

七城町 |

合生 |

鬼丸 |

||

|

萬願寺 |

鬼淵 |

鬼塚 |

|||

|

天草町 |

下田南 |

鬼海 |

球磨村 |

渡 |

鬼棒 |

|

有明町 |

楠南 |

鬼塚 |

一勝地 |

鬼ノ口 |

|

|

五和町 |

鬼池 |

鬼塚 |

神瀬 |

甲鬼河内 |

|

|

城木場 |

鬼之城 |

乙鬼河内 |

|||

|

山江村 |

山田 |

鬼屋敷 |

湯前町 |

鬼篭 |

|

|

城南町 |

宮地 |

鬼熊 |

砥用町 |

川越 |

鬼ノ尾 |

|

豊野村 |

糸石 |

鬼迫 |

菊水町 |

岩尻 |

鬼次郎 |

|

巣林 |

鬼岩 |

岱明町 |

鶴崎 |

鬼除 |

|

|

三加和町 |

中和仁 |

鬼丸 |

B・大分県に於ける鬼という文字を含んだ地名の分布地名表

|

宇佐市 |

葛原 |

鬼塚 |

九重町 |

町田 |

鬼面 |

|

鬼崎 |

玖珠町 |

野上 |

生供養 |

||

|

狭間町 |

下原 |

鬼原 |

九重町 |

右田 |

鬼迫 |

|

大分市 |

杉原 |

鬼清水 |

三光村 |

島 |

鬼田 |

|

久土 |

鬼塚 |

中津市 |

下宮永 |

鬼塚 |

|

|

城原 |

鬼ケッカ |

竹田市 |

植木 |

鬼田 |

|

|

別府市 |

七蔵司 |

鬼畑 |

萩町 |

柏原 |

鬼久保 |

|

三重町 |

秋葉 |

鬼塚 |

竹田市 |

竹田 |

鬼ヶ城 |

|

犬飼町 |

千束 |

鬼迫 |

米納 |

鬼森 |

|

|

臼杵市 |

福良 |

鬼ハエ |

豊後高田市 |

払田 |

鬼塚 |

|

家野 |

鬼丸 |

九重町 |

川西 |

鬼ヶ畑 |

|

|

浦添 |

鬼負石 |

塚原 |

鬼ノ箕 |

||

|

上青江 |

鬼丸 |

安岐町 |

糸永 |

鬼篭園 |

|

|

下江 |

鬼食 |

掛樋 |

鬼オロシ |

||

|

国見町 |

鬼篭 |

日田市 |

大肥 |

鬼ヶ森 |

|

|

鬼神太夫 |

武蔵町 |

手野 |

鬼塚 |

||

|

日田市 |

本村 |

鬼つくり |

前津江村 |

柚木 |

鬼田 |

|

玖珠町 |

鬼ヶ原 |

大分市 |

鬼崎 |

||

|

鬼丸 |

狭間町 |

鬼崎 |

|||

|

津久見市 |

鬼丸 |

鬼瀬 |

|||

|

臼杵市 |

鬼塚 |

国見町 |

鬼篭 |

出典 A 項角川地名辞典熊本県版 B項角川地名辞典大分県版

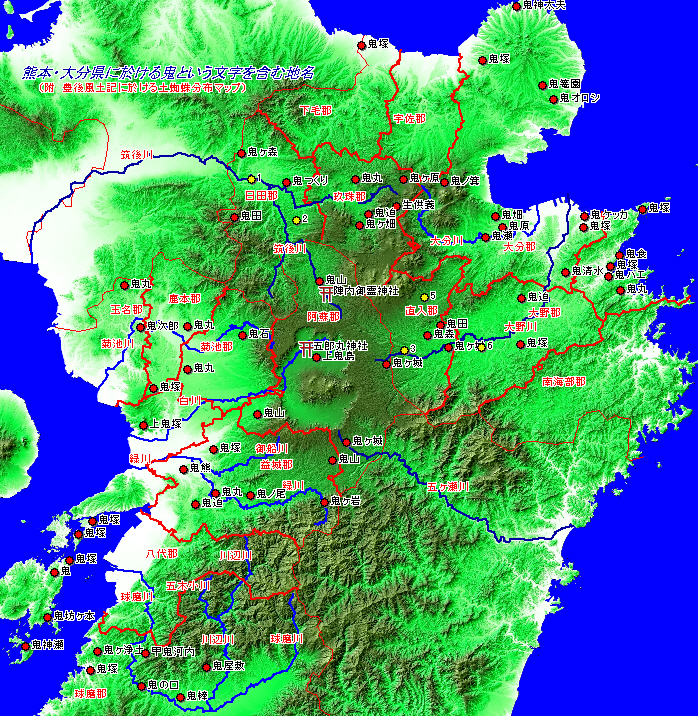

C・豊後風土記に於ける土蜘蛛出現地地名表

1・日田郡石井郷 →日田市石井

2・日田郡靭編郷五馬山→日田郡天瀬町五馬市

3・直入郡柏原郷禰疑野→竹田市菅生禰疑野神社周辺

4・直入郡柏原郷蹶石野→直入郡萩町柏原

5・直入郡球蕈郷宮処野→直入郡直入町宮処野

6・大野郡海榴市 血田→大野郡緒方町知田(筆者比定)

7・大野郡網磯野 →大野郡朝地町網磯野

8・速見郡鼠岩窟 →不明

出典 小学館日本古典文学全集 風土記

D・鎌倉権五郎景政祭祀神社

陣内御霊神社 阿蘇郡南小国町満願寺

五郎丸神社 阿蘇郡阿蘇町湯の浦

・熊本県・大分県に於ける鬼という文字を含んだ地名の分布マップ

(附 大分県に於ける土蜘蛛関係地名分布マップ)

使用ソフトカシミール

特に大分県大野川水系を遡上するように鬼地名・土蜘蛛関連地名が点在しています。これはどの様な理由があるのでしょうか。

大分平野に上陸した農耕民族は其れまで全域を確保していた狩猟民族との間で抗争を繰り返し、あるまとまった地域を確保すると定着する様になります。

その際彼等が定着した地域の縁辺部に於いて起きた抗争地域を鬼に会った場所としてオニという音を含んだ地名をつけます。

更に後代オニは土蜘蛛とも呼ばれ併記の形で農耕民族の遡上と共に又この地名も遡上して行きます

そして農耕民族が定着する高度ぎりぎりの所(即ち竹田市付近)に定着、その縁辺部にオニ又は土蜘蛛伝承に包まれた地名が多くうまれます。

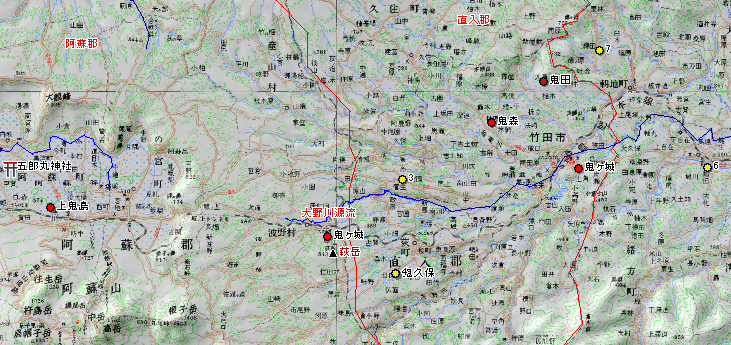

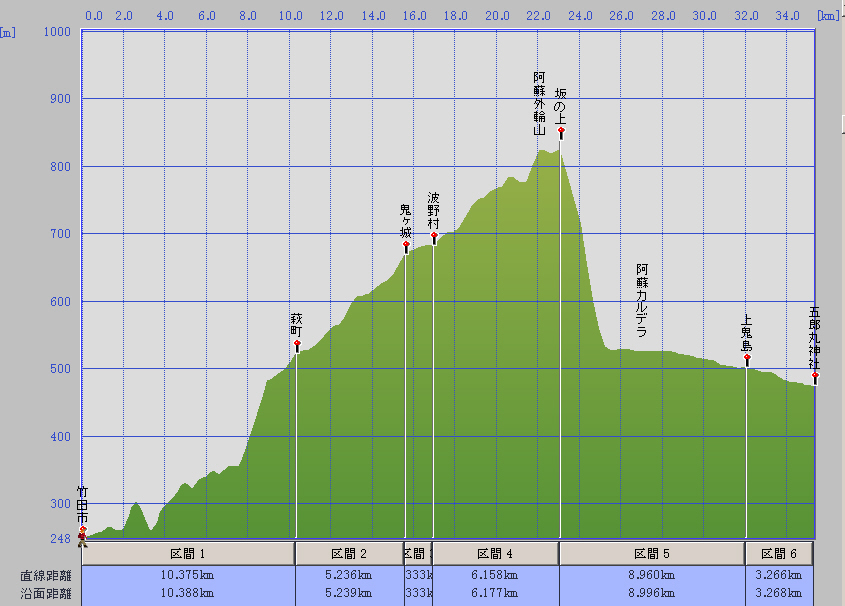

そして熊本県阿蘇郡波野村中江を中心とした狩猟民族の拠点ができます。

(地名表A波野村中江の項参照)

然し此処もやがて農耕民族の食指を伸ばす場所となります。狩猟民族はやむなく阿蘇外輪山坂の上を乗り越し阿蘇カルデラ内に展開します。

さて此処で建磐竜命さんの誕生説話であります。建磐竜命さんは萩岳(中江の集落より南方1kmの所にある海抜843mの独立峰)で

建磐竜命さんを初めとする神々の物語は、山頂から始まります。阿蘇神話によれば、健磐龍命はこの山上に立ち、開拓の構想を練られたのだとか。山上の朝日稲荷神社の鳥居から阿蘇の山々を眺めるとき、「神々がここに舞い降りられた」という思いに包まれます。

(赤マーカー部分は波野村商工会ホーム・ページより引用)

言い換えれば阿蘇山に定着した大分県大野川沿いから逃れ遡上してきた狩猟民族は、波野村中江付近を父祖の地と認識し降誕神話を組立てたのであります。

然し阿蘇カルデラの面積は大凡37万平方キロであり、旧玉名郡面積39万平方キロに略匹敵する面積でありますがこの面積で無限の流民を養う地力はありません。

やがてフローした狩猟民族は熊本県側に落ちていく事になります。