日本のラジオの歴史とスーパー受信機の解説と設計

移転

日本でラジオ放送を正式に開始した1925年には家庭での受信は鉱石ラジオが大半でした。

真空管式もありましたが、真空管は高価であり、鉛バッテリーや乾電池を使う必要があったので、日常の維持も大変な手間と費用がかかりました。

無線と実験創刊号(1924年)の表紙には真空管を使って受信する様子が描かれています。

日本でもお金持ちは真空管式のラジオを購入して使っていました。

当時で家一軒買えるような高額なスーパーも輸入されたようです。

昭和9年(1934年)頃になると真空管式が99%になったという統計があります。

真空管式が爆発的に増加したのは昭和5年(1930)ころから電灯線から電源が取れるラジオが作られたからです。

これらのラジオは輸入品を除いて、殆どが検波 低周波増幅等のストレート受信機でした。

日本での放送開始時のアメリカではストレート受信機以外に スーパー受信機まで作られていました。

写真は1926年発売のRCA製 ラジオラ26 スーパー受信機

写真撮影要

当時の日本では日本放送協会の放送が一波あるだけで、その後開始された第2放送を入れても2つだけですから、

混信の心配もなく ストレート受信機で充分実用になりました。

227 226 112A 112Bの4球受信機で、アンテナから取り入れた電波を同調回路で選択して取り出し、

検波した後、低周波増幅を2段してスピーカーを働かせる仕組みです。

当時の真空管の性能は低かったので、真空管と真空管の間にトランスを使い、ここでも3倍とか5倍に増幅していました。

実はこれでも増幅度が足りず、再生検波を採用していました。

再生をかけると調整は面倒ですが、真空管1本増やしたと同じ効果があります。

放送局を選局すること、ピーと言わせないで、最高感度になるように再生を調整することで、ラジオを聴くことは意外と技術が必要でした。

これが後に並四と俗称で呼ばれる3極管3本と整流管で構成れた4球受信機です。

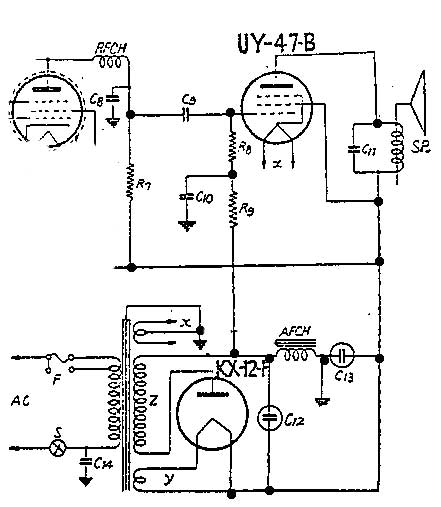

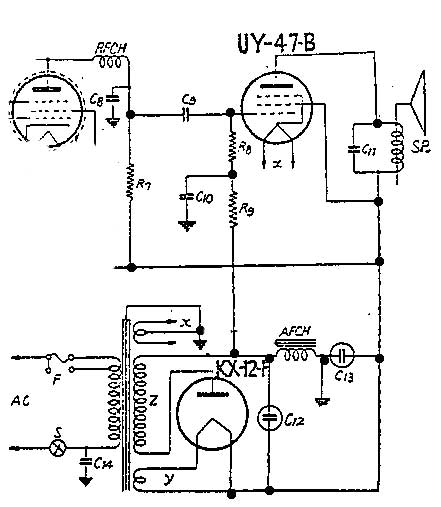

昭和10年代に作られた高周波増幅付スーパーヘテロダイン受信機。

昭和22年1月に作られたNECの全波受信機。

日本で短波放送の受信が出来るようになったのは終戦後。

戦時中は聴取禁止であった。

無線と実験 昭和21年1月号ではオールウエーブ特集号を発行しているほど。

コラム

並四とは

真空管が3極管しかない時代の高級4球受信機が、技術革新でペントード(5極管)ができると、

並みの球(3極管)を4本使った受信機と言う事になり、並四と呼ばれるようになったのです。

昭和7~8年頃と推定されます。

ペントードを使った受信機は3ペンとか4ペン(現在の高1相当)とか呼ばれ、高級品扱いでした。

27 26B 12A 12B等(227 226112A 112B等) が代表的な構成です。

並四は昭和10年代に入ると検波にペントードを使うようになります。

3極管に比べ高感度なので、トランスでの増幅が不要になり、抵抗結合に変化します。

この頃になるとペントードを使うのも当たり前になったのか、並四の呼称は変わりません。

高周波増幅無しの4球受信機に使われるようになりました。

「並四」はラジオ業界の隠語らしく、なお戦前の無線と実験誌を丹念に調べましたが、

この言葉は見つけることが出来ませんでした。

戦後 洪水のごとく「並四」はラジオ雑誌に登場しますが、非常に不思議な現象です。

それまで自作が基本であったコイルをスターやトリオが製品として売り出したのがきっかけかもしれません。

ラジオ雑誌から並四用コイルの製作記事が消えてゆきました。

なお現在では6AU6 6AR5 5M-K9の3球を並3と呼んでいますが、

昔の並3は検波も3極管で低周波増幅は12Aだけでしたから、ものすごく感度が悪かったです。

|

山間僻地など電波の弱いところでは。

電波の弱いところでは高周波増幅1段 再生検波 低周波増幅のいわゆる4ペン(4球ペントード 高1受信機)が使われました。

少数ですが、スーパーや高周波増幅2段増幅付の高2も販売されていました。

このように日本でも戦前 スーパー受信機が作られていましたが、盛んに作られるようになったのは昭和23年(1948)年以降です。

この当時はストレート受信機と併行的に製造されましたが、2年くらい経過すると、メーカー製受信機は殆どがスーパーになりました。

当時のGHQの再生検波ラジオの製造禁止や昭和25年6月に施行された電波法の改定です。

民間放送が開局することが決まり、「従来の受信機では混信して使えない」との噂が飛び交いました。

戦前の並四や高1をスーパーに改造するのが大流行したのもこの頃です。

昭和25年8月には無線と実験の増刊号として「これからのラジオ」が発売されベストセラーになりました。

これからのラジオはどうあるべきか、従来のラジオはどう改造したらよいか、この本で勉強した方は多いと思います。

街中のラジオ屋さんもこのような記事を参考に古いラジオのスーパー改造を盛んにやりました。

骨董屋さんで戦前の古い豪華ラジオを購入しようと裏側を見るとIFTが組み込まれていたという例は多くはこの時代の産物です。

戦後の一時期 整流管も含め4球スーパーがメーカーで作られたことはあります。

性能的には満足できず、標準的な5球スーパーになりました。

5球あれば周波数変換 中間周波増幅 検波 低周波増幅 整流が無理なく実現でき、日本では余程の僻地で無い限り実用になりました。

ただ山間地で電波が弱い地域、あるいは遠隔地の放送を受信したい聴取者向けに高周波増幅付の6球スーパーも売り出されました。

このほか議論のあるところですが、5球スーパーにマジック・アイをつけて6球スーパーと称して販売もされました。

マジック・アイつきは6球でも、感度がよくなるわけではありませんが、綺麗なので商品価値を高め、よく売れたようです。

なお感度を良くするには5球スーパーに高周波増幅を付加するか、中間周波増幅を2段にするか 2つの方法があります。

見かけの感度は中間周波増幅を2段の方が良いのですが、実際は雑音も増幅されて実用的ではありません。

高周波増幅をつける方が効果的です。

メーカー製の受信機で高周波増幅付スパーは沢山存在しますが、高周波増幅無しで中間周波2段のスーパーは見かけません。

あるとすれば増幅度より、通過帯域を広げHi Fiを狙った物でしょう。

理由はコラムに書いたようにコンバーター管の発生する雑音の多さにあります、この雑音レベル以下の信号は当然増幅しても無意味です。

コンバーター管以前で、この雑音レベル以上に信号を増幅する必要があるわけで、ここにRF増幅の効果があります。

良いラジオ受信機は感度 選択度 安定度が優れている必要があります、まとめて3Sが大事と言われています。

増幅を繰り返すと、一見 どこまでも高感度になりそうですが、同じ周波数を安定的に増幅するには限度があります。

このため 検波+低周波増幅の並四で感度不足の場合、高周波増幅をつけて、この部分で利得を稼ぎ、

より弱い電波でも受信できるようにします。

これが4ペンとか高1と呼ばれる受信機です。

並四にしても高1にしても増幅度を補うために再生検波を採用しています。

再生検波は真空管1本分の増幅度があるといわれていますが、調整が難しく、すぐ発振するので安定性に欠けます。

再生検波のもう一つの特徴は裾野は広いがピークだけ急峻な選択度です。

放送電波はAM変調で音声につれて変化する側波帯を持っています。

あまりに選択度が急峻だと肝心の音声の高音部分が削られてしまいます。

しかし 少し離れると選択度は悪いので、隣の放送が強いと受信できてしまいます。

高1の場合2連バリコンを使い、同調回路が2つあるので、並四に比べれば混信は程度が軽くなります。

NHKの放送しか無かった時代は並四や高1で良かったのですが、10KHz(現在では9KHz)毎に放送局が出来ると、近接周波数の選択度も良くないとラジオとして実用にならなくなりました。

5球スーパーは一旦受信した信号を中間周波数(普通は455KHz)に変換し、十分増幅した後、検波 低周波増幅します。

中間周波増幅は一定の周波数なので増幅しやすく、複同調の中間周波トランスも使えるので、より理想に近い増幅が出来ます。

スーパーの場合高周波(IFも含め)部分での利得が充分ありますので、2極管検波が採用され、音質のよい 安定な受信が出来ます。

自動利得制御回路(AVC)も簡単に組み込めるので、選局に伴う音量の変化も抑えることが可能で、誰でもラジオの操作が出来るようになりました。

現在のラジオを使い慣れた方からみれば当たり前のことですが、これは当時として画期的なことです。

日本で作られた受信機と電界強度

当時の日本放送協会では地域ごとの電界強度地図を公表していて、その地域で推奨する受信機の目安を発表していました。

ただ高さ8m 水平部12mの標準アンテナを使用した時に、ここで示すラジオが実用的に使えるということです。

したがって現在のように1~2m程度のリード線をアンテナ代用にした場合はラジオへの入力電圧が1/10くらいになってしまいます。

|

電界強度 |

代表的な受信機 |

| 強電界級 |

10mV/m以上 |

鉱石ラジオ

並3:56 12A 12Fなど |

| 中電界級 |

2mV/m~10mV |

並四:57 56 12A 12F |

| 弱電界級 |

0.5mV/m~2mV |

高1:58 57 47B 12F |

| 微電界級 |

0.1mV/m~0.5mV |

高2: 58 58 57 47B 12Fなど |

| 極微電界級 |

0.02mV/m~0.1mV |

5球スーパー:6W-C5 6D6 6Z-DH3A 6Z-P1 80BK |

| RF増幅付スーパー:6D6 6W-C5 6D6 6Z-DH3A 6Z-P1 80BK |

注)実効高6mの標準アンテナ(高さ8m 水平部12m)を使う前提です、10mV/mの電界強度があれば、

ラジオのアンテナ端子に60mV(=10mV/m×6m)の信号が入力されることになります。 |

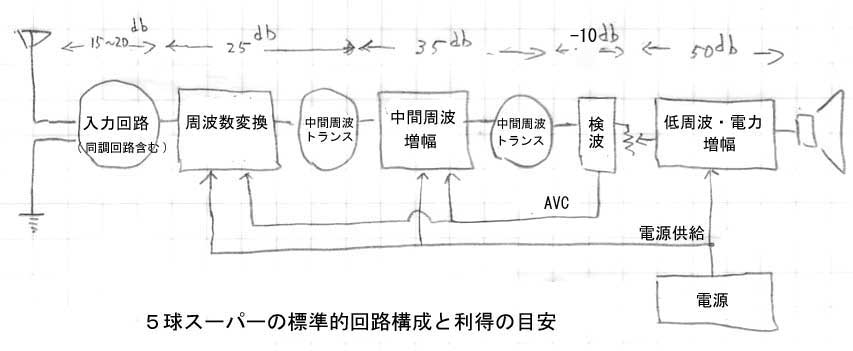

周波数変換+中間周波増幅+検波+低周波増幅の標準的5球スーパーでは100~120dbの利得が期待できます。

100μV程度の入力があれば、充分な音量で放送を楽しむことが出来ます。

日本では5球スーパーの性能があれば、殆どの場所で安定した受信が楽しめます。

本書では標準的な5球スーパーを主に解説します。

なお電波の弱い山間僻地や遠距離受信を楽しむためには高周波増幅付の6球スーパーが使われました。

高周波増幅付のスーパーは骨董市などで見かける割合から推定してスーパー製造台数の数%程度と思われます。

高周波増幅付にすると感度が10倍以上良くなるだけではなくて、イメージ混信も少なくなります。

中波ではあまり気になりませんが、オールバンド受信機ではイメージに悩ませれるのと、電波が微弱なので高周波増幅つきは非常に効果的です。

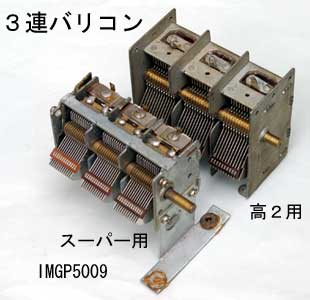

ただ注意することは製作が難しいということで、3連バリコンを使いますので、製作や調整を真面目にやらないと、高周波増幅どころではなく高周波減衰器になってしまいます。

スーパーヘテロダイン受信機のやさしい設計法

現在市場で入手できる部品や手持ちの部品を活用して、スーパー受信機を作ってみようという方のためのやさしい設計法です。

新品の部品だけでスーパーを作ることは、部品の骨董的価格を考えれば無理があります。

現在のラジオつくりは代用になる部品の利用や、古いラジオから抜き出した部品を活用する知識が必要です。

難しい理論は専門書を読んで頂くとして、常識的な費用で、自分独自のスーパーラジオを作るノウハウに重点をおいて設計法を説明します。

なお電池で動作するスーパーについては詳細は省き、配線図を掲載する程度とします。

標準的な5球スーパー以外に使われる高周波増幅、中間周波増幅2段、補助的な回路は簡略に記述します。

5球スーパーでは2極管検波を使用しますので、歪み無く検波するためには1V以上の高周波信号(IF:455KHzなど)が必要です。

したがってアンテナ端子に入力した微弱な信号をIFT(B 検波段)の2次側のコイルまでに1V以上に増幅する必要があります。

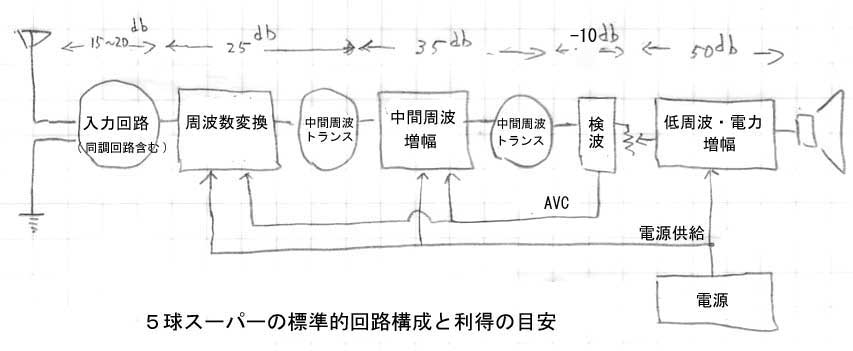

スーパーを構成する回路のおおよその利得の目安は表00のとおりです。

使われる真空管や回路 部品 B電圧などによりこの値は左右されますが、目安として使ってください。

中波放送を聴くためには5球スーパー程度あれば充分ということが理解できると思います。

表00 スーパー格段の標準利得

| 場所 |

設計の目安値 |

| 中波 |

| 入力回路昇圧比 |

15~20db |

| 変換利得 CONV |

25db |

| IF増幅 |

35db |

| 2極管検波 |

-15db |

| 低周波増幅 |

30db |

| 電力増幅 |

20db |

| 総合利得 |

110~115db |

検波した音声信号は低周波増幅され、最後は電力増幅管でスピーカーを駆動します。

電波の強さがマジックアイが閉じる程度あれば、2極管検波の音声出力は数Vあります。

6ZーP1の場合、負荷インピーダンスは12KΩですから出力0.5Wとして、トランスに加わる電圧は約77V(波高値だと100V以上)まで増幅すればよいわけです。

低周波増幅+電力増幅で50db(約300倍)ありますから充分です。

逆にVRで相当絞らないと、煩いくらいな音量になります。

標準的な5球スーパーを考える場合、検波までに1V以上に増幅する、低周波段で、希望の出力まで増幅すると分割して考えると便利です。

ここではノイズを無視していますが、外来雑音の他に、真空管などからでる内部雑音があります。

雑音より希望の信号の方が強くないといくら増幅しても無意味です。

信号と雑音の割合をSN比といいますが、最低でも10db 普通は30dbは欲しいとことです。

この章では5球スーパーを重点に記述していますが、実は初段の周波数変換管は高周波増幅管に比べ自分で発生するノイズが数倍多いのです。

このため微弱な電波を受信するためには、高周波増幅管で、周波数変換管で出すノイズレベル以上に増幅してやる必要があります。

高周波増幅をつけると、短波帯ではイメージ信号の減衰にも役立つので、通信型受信機等にも使われています。

コラム

RF(高周波)増幅かIF(中間周波)2段増幅か

5球スーパーの感度を増す方法として、RF増幅をつけるか、IFを2段にするか悩むことがあります。

結論から言うとRF付を選ぶべきです。

受信機では信号(S)を増幅して必要な音声出力を得ますが、ノイズ(N)も外部や内部で発生します。

当然このノイズも増幅されます。

ノイズより信号が強くないと聞き取れません、信号とノイズの割合をS/N比といいます。

ラジオ放送を楽しく聴くには40db(100倍)の違いが望ましいといわれています。

耳障りを我慢すれば10dbでも認識は出来ますが、少なくとも信号の方が強くなくてはいけません。

雑音には外部雑音と内部で発生する雑音があります。

内部雑音より小さな入力信号は増幅しても雑音に埋もれて受信できません。

したがって内部雑音の低い受信機で無いと困るわけです。

真面目に設計製造された受信機では初段の真空管による雑音の影響が殆どです。

コンバーター管(6W-C5 6BE6など)とRF増幅管(6D6 6BA6など)では雑音の出方が違います。

コンバーター管のほうが5~6倍高い雑音を出します。

このため、コンバーター管以降でいくら増幅しても、内部雑音より小さな信号は受信できません。

ノイズ発生の比較的低いRF増幅を前段に付加する事は理にかなった方法です。

参考記事:無線と実験昭和28年3月号 16~17頁 |

入力回路(同調回路も含む)

アンテナに誘起した沢山の電波から希望の信号を選択し、周波数変換回路に効率よく送り込む働きをします。

この部分に使われているのは並列共振回路です、同調した信号はこの回路でQ倍に増幅されます。

コイルのQは普通80程度、バリコンのQは1桁以上大きいので、回路としてのQはコイルのQにほぼ等しくなります。

理論的にはコイルに加えられた電圧のQ倍になるわけですが、損失があり、

1次コイルに加えられた信号の6~10倍(15~20db)の電圧が周波数変換段に加えられます。

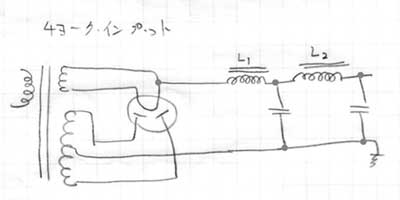

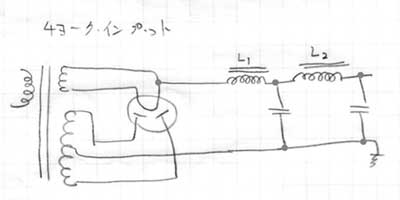

スーパーのコイルには1次コイルがローインピーダンスの物と、ハイインピーダンスの物があります。

アンテナ側コイルのL1はアンテナコイルとも呼ばれています。

L1は20~30μHのローインピーダンスコイルの場合と数mHのハイインピーダンスコイルの場合があります。

アマチュアーにはローインピーダンスの方が使いやすいのですが、メーカー製ではハイ・インピーダンスコイルの方が多いようです。

なおアンテナ側コイルを略して アンテナコイルと呼ぶ場合もありますので紛らわしいです、注意してください。

L2は同調コイルで、最大容量430PFのバリコンと組み合わせた時のインダクタンスは210μHです(200~220μHの間)。

アンテナ側コイル(略してアンテナコイルとも)

| 名称 |

写真 |

特徴 |

ロー・インピーダンス型

|

|

1次コイル(アンテナコイル)がロー・インピーダンスのもの。

20μH程度のものが多く、ナチュラル(コイルの自己共振周波数)は放送バンドより、高い周波数になる。

①感度が比較的良い。

②放送バンドでは低い方と高い方で感度の差が大きい、高い方が断然高感度。

③トラブルが比較的少ない。

コイル全体をアンテナコイルと略すこともあるが、普通は1次側をアンテナコイルという。 |

| ハイ・インピーダンス型 |

|

1次コイル(アンテナコイル)がハイ・インピーダンスで、数mH程度あります。

この値はメーカーや製造時期によりインダクタンスの違う物があり、

短いアンテナを使用した場合コイルのナチュラルが放送バンド内にいりこみトラブルになる製品があります。

①感度はロー・インピーダンス型より低いが、バンド内で平均的なところが有利。

②写真はミズホ通信の復刻版で現在でも入手できるので利用には便利。

元々はトリオのハイ・インピーダンス型がオリジナル。 |

*なお上記は中波の放送波帯で、短波の場合 1次コイルはロー・インピーダンスが使われます。

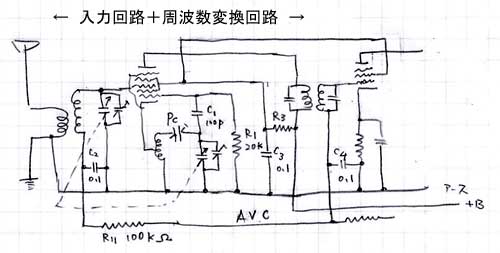

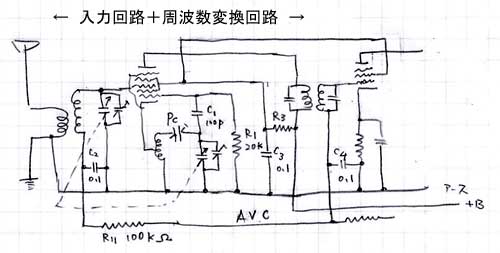

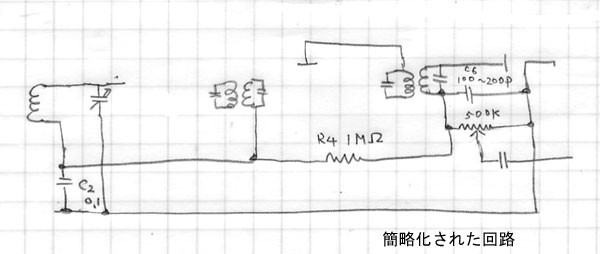

周波数変換回路

5球スーパーの場合、高周波増幅段がありませんので、アンテナからの高周波信号を455KHzの中間周波数に変換する働きをします。

周波数変換回路は局部発振回路と混合回路で構成されています。

周波数変換管で受信周波数+中間周波数(455KHzなど)の信号を作ります。

例えば受信周波数を594KHzとすると、(594+455=)1049KHzの信号を作ります。

発振はG1を発振グリッド、G2とG4を発振用のプレートとして動作します。

発振この周波数は受信周波数より中間周波数だけ高いのでコイルのインダクタンスやバリコンの容量は当然異なります。

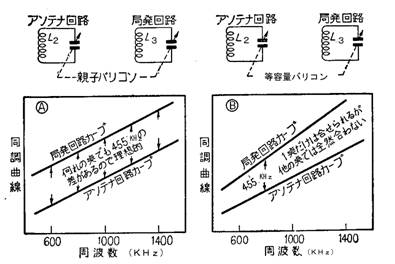

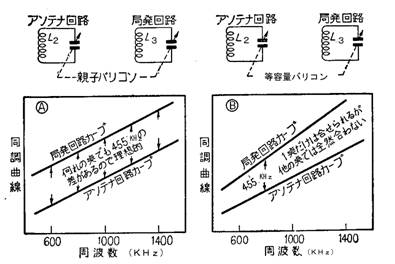

トランジスターラジオでよく使われている親子バリコンを使った例も少数ですが存在します、でも真空管ラジオでは等容量の2連バリコンが使われているのが殆どです。

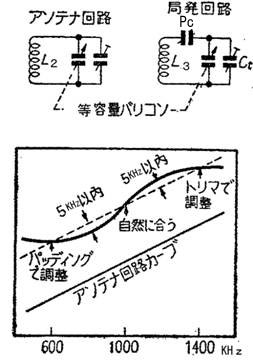

等容量のバリコンを使って、中間周波数だけ高い周波数を発振させるのにはバリコンに直列にコンデンサーを入れて使用します。

これをパディング・コンデンサーと呼んでいます、アマチュアーの自作では半固定式(最大容量600PF)の物を多用します。

メーカー製ラジオではチタコン、マイカコンデンサーそれにスチコンを使う例が殆どです。

当然発振コイル(L3)のインダクタンスも小さくする必要があります、L2の210μHに対しL3は120μH程度です。

混合について

受信信号はG3に加えられています、同じ真空管の中で発振も行われているので、周波数変換管のプレートには2つの周波数の差455KHzと和の1643KHzの信号が出てきます。

プレートの負荷である中間周波トランスは455KHz同調していますので、455KHzのみが選択され、増幅後取り出されることになります。

この様に局部発振と受信周波数の混合を同じ真空管で出来るように作られたものが周波数変換管6W-C5(6SA7 6BE6など)です。

この部分での利得は20~30db(10倍~30倍)程度です。

1つの真空管で発振と混合を行いますので、非常に便利ですが、扱う周波数が高くなるとお互いが干渉して発振周波数の引き込みが発生、

不安定になるので通信型受信機など安定度を重視する場合、発振用と混合用の真空管を別々に準備します。

特に局部発振回路について。

常に受信周波数より455KHz高い信号を作る必要があります。

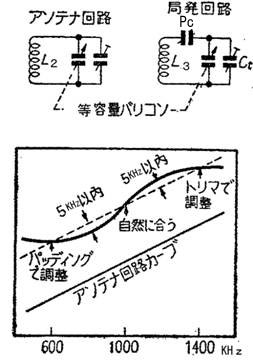

スーパーではアンテナ回路と発振回路の周波数は常に455KHzの差を一定に保つ必要があります。

夫々容量の違う親子バリコンを使えば実現は容易で、MW用のトランジスターラジオの場合は殆どがこの親子バリコンを使っています。

しかし真空管ラジオ全盛期には技術的に親子バリコンの製作が難しかったので、殆ど等容量のバリコンを使っています。

アンテナ側の周波数変化範囲は535~1605で約3倍。

発振側は990~2060で約2倍あります、バリコンの容量変化範囲は周波数の変化範囲の二乗に相当する変化量が必要です。

したがって、バリコンの容量は9倍と4倍の変化範囲が必要で、等容量のバリコンにコンデンサーを直列に接続し、補正して使います。

これをパディングコンデンサーと呼んでいます、普通は容量を可変できる半固定のものを使います。

最大容量の違うバリコンを使った場合の大よその計算値です、最終的にはカットアンドトライが必要なので、あまり神経質に考える必要はありません。

最近入手できるバリコンはポリバリコンを含め330~340PFの物が多いようです。

ポリバリコンは公称335PFの物が現在でも生産されています、昔の物と取り付け方に違いがあり、工夫が必要です。

最大容量が小さいと2バンドにした場合、切替スイッチなどで浮遊容量が増加し、受信範囲が狭くなる可能性はあります。

手に入るものを上手に利用するのがアマチュアーの特権です、上手に使いこなしてください。

バリコン(等容量の2連) ANTコイル(L2) OSCコイル(L3)

パディング Pc トリマ Ct

430PF(最大容量) 210μH 120μH 426pF

11pF

340PF 270μH 154μH

330pF 8pF

280PF 310μH 177μH

290pF 7pF

念のため新ラジオ技術教科書記載の計算式を紹介します。

600 1000 1400KHzでトラッキング誤差を0とする場合の簡易計算式

89,500

Pc=―――――― (pF)

L2

2,250

Ct=―――――――― (pF)

L2

L3=0.57×L2

R1:コンバータ管の発振グリッドのバイアス抵抗です。

発振電流は6W―C5や6BE6の場合、0.5mA程度です、20KΩを使うとー10Vのバイアスが加わる事になります、高周波特性の良い抵抗が望ましいです。

L3:発振コイル

インダクタンスは120μH程度です。

カソードタップはアース側から約10%の位置から取り出します。

この位置は発振の強さに影響します、コンバーター管6W-C5が最高の状態で動作する発振電流0.5mAを目安に決められています。

カットアンドトライで、最高感度になるよう実験すると面白いでしょう。

自作用に売られているものはベークボビンに巻いた(空芯)のインダクタンス固定のものが大部分です。

このため最大容量600PFの半固定コンデンサーが使われ、430PF付近に調整して使います。

メーカー製のラジオに使われているコイルはコア入りが殆どで、インダクタンスが可変できますから、直列に使うコンデンサーは固定です。

R3:6W-C5と6D6のスクリーングリッドは共通に給電します。

70~100Vになるように抵抗を決めます、普通は10~15KΩ 3Wを使います。

詳細は中間周波増幅回路を参照ください。

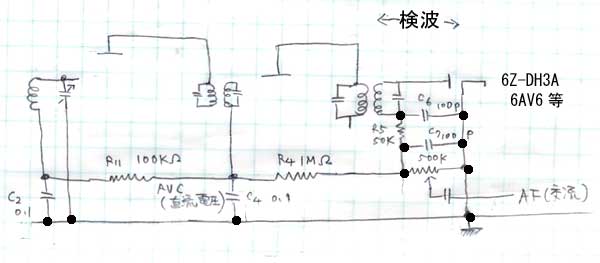

C2 R11:AVC回路のデカップリング回路です。

なおC4とR4は検波した音声から交流分を削除し、信号強度に比例したAVC電圧(直流)にするための回路です。

この時定数は5球スーパーの場合 C4×R4が0.1秒になるようにします(アマチュアー無線機などでは違う時定数を使うことも有ります)。

0.1μFと1MΩ、あるいは0.05μFと2MΩの組み合わせが一般的です。

普通周波数変換段と中間周波増幅段のAVCは共通として、C4とR11は省略することが多いです。

注意

5球スーパーの回路図を見ると、2連バリコンのトリマ記号の書いてないものを良く見かけます。

これは不要という意味ではありません、バリコンにはトリマが当然ついているという前提で書かれています。

回路図にジャーシやネジが書いてないのと同じことで、暗黙の了解事項です。

特にST管スーパーの最盛期にはバリコンにトリマの付属しない物は通信型用の高級品として売られていたくらいです。

mT管ラジオが普及し、2バンドラジオが当たり前になると、この前提が崩れてきます。

スーパーのバリコンに「トリマ」は必須です、回路図のみで 鵜呑みにすると酷いことになります。

|

コラム

Pc パディングコンデンサーについて

メーカー製のラジオでは、コイルが可変方式が多く、この為固定コンデンサー(430PF前後)を使うことが圧倒的に多いです。

一方自作受信機ではコイルは固定方式が多いので、200~600PFの半固定コンデンサーを使います。

実使用状態の時は当然430PF付近に調整されているわけです。

周波数の低い方の調整はパディングコンデンサーでも、コイルのインダクタンスでも同じ要領で調整します。

|

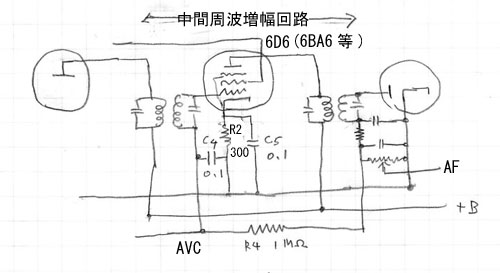

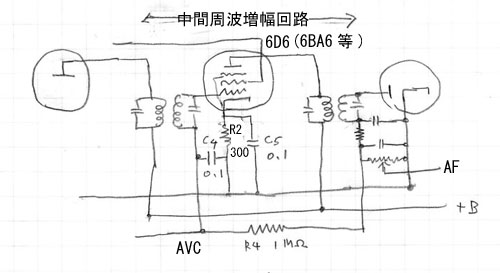

中間周波増幅回路

スーパーヘテロダイン受信機の性能を大きく左右する部分です。

近接周波数の妨害を避けながら、充分な増幅をする必要があります。

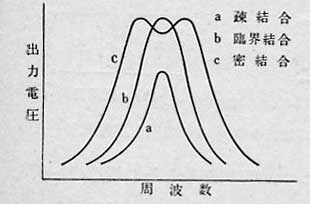

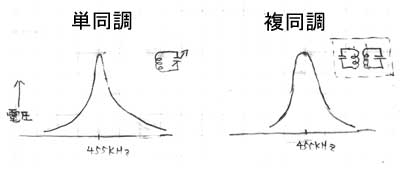

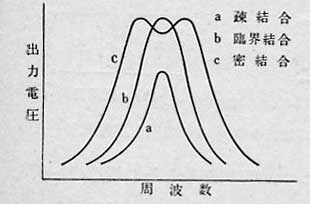

中間周波トランスは2個の同調回路を結合させた複同調回路を使いますので、結合度合いで適度な帯域幅を持ったフイルターが作れます。

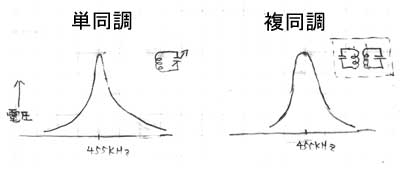

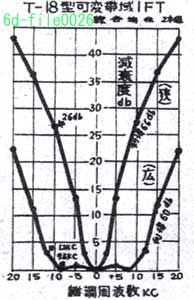

左:普通の単同調回路

同調周波数での選択度は良いので、搬送波は通過できるが、

側波帯が減衰する。

右:複同調回路

頭の部分が平坦なので側波帯の減衰が単同調回路に比べ少ないのが特徴。

複同調でコイルの間隔を調整すると、いろいろな特性が観測できます、 一般のラジオに使われる中間周波トランスは臨界結合で単峰特性です。

中心周波数±10KHzの部分での減衰は12db程度、検波段の物は2極管が負荷されるので6db程度、

総合して中間周波段では±10KHzの部分で18db程度の選択度が得られます。

広い通過帯域が必要なHi Fi用などの特殊用途には双峰特性の密結合が用いられることがあります。

更に特性の良いメカニカルフイルターも通信型受信機には使われましたが、当時は非常に高価で一般の真空管ラジオで使われることはありませんでした。

トランジスターラジオ時代になってメカニカルフイルターやセラミックフイルターが安価に製造されるようになり普及しました。

トリオの9R-59Dなど真空管式通信型受信機の終わり頃の製品には、TRラジオ用のメカニカルフイルターを流用して、

安価だが、特性を良くしたものも作られましたが、非常に少数です。

中間周波数は妨害を避けるため強い電波の無い周波数を選ぶ必要があります。

またイメージ混信を避け、適度の選択度を確保する必要があります。

日本では戦前 175とか225KHzなど各社まちまちに作られていました。

昭和10年代後半から463KHzが採用されるようになり、昭和25年ころから各社455KHzに統一されました。

なお短波受信機ではダブルスーパーといって2回周波数を変換、第1IFは2MHz 第2 IFは455KHzというように選んだ物があります。

また特に選択度を良くするために50KHzのIFTも市販されていました。

中間周波増幅段の利得は真空管のgm、IFTのLとQの積に比例し、30~40dB(30倍から100倍)程度です。

IFTには適正な利得を得られるものを選ぶ必要があります。

gmの低い電池管の場合、真空管の増幅度の不足を、Lの大きい(コイルの巻数の多い)IFTで補う必要があります、しかしLを大きくすると、Cを小さくする必要があります。

こうすると利得は上がりますが、同調容量が小さいので、AVC電圧による真空管の入力容量の変化に対し同調周波数がずれるなどの欠点もあります。

しかし受信できなければ意味が無いのでどこかで妥協するわけです。

電池管用IFTを6BD6などに使うと、利得が高くなりすぎて発振することがあります、適材適所で使用する必要があります。

ST管用のIFTの同調容量は100~120PF、mT用のものは120~200PF、電池管用は80PF以下が多いようです。

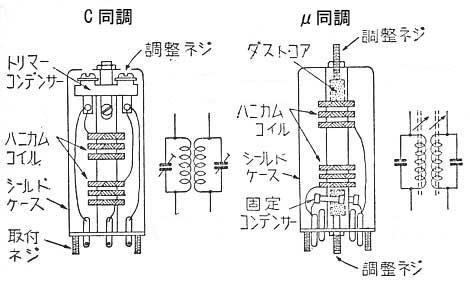

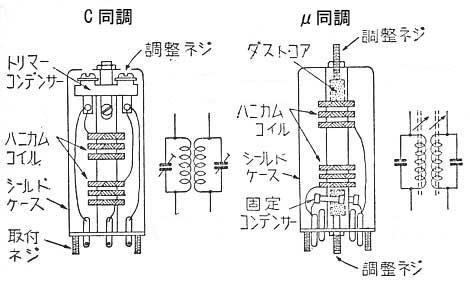

同調周波数の調整をトリマコンデンサーでするか、コアの移動で行うかにより、C同調 ミュー(μ)同調の2種類があります、

ラジオメーカーのIFTは殆どがミュー同調で、単体で売られたいたIFTもミュー同調が多いです。

C同調のIFTはアマチュアーの自作ラジオに多く使われ、周波数の調整範囲も広いので、稀にとんでもない周波数に同調していることがあります。

中古品を再利用する時は注意してください。

中間周波トランスは455KHzなど特定の周波数を、ある帯域幅で増幅するために使われます、この為2個のコイルを組み合わせた複同調回路になっています。

1段増幅の場合、2個のIFTが2段増幅の場合3個のIFTを使います。

2個のコイルはそれぞれ中間周波数の455KHzに共振するように作られています、コイル相互の間隔は用途に応じて最適な値に設計されています。

コイルそのものも、インダクタンスを多くすると共振インピーダンスが高くなり、大きな増幅度が得られますが、コンデンサーの値が小さくなり、真空管の入力容量の変化で同調が狂ってきます。

分解してみるとST管用のものは100~120PF mT管用(6BA6)のものは150~200PF、1T4などの電池管用は数十PFのものが多いようです。

電池管用を6BA6などに使用すると増幅度が上がりすぎて 不安定になります。

逆に6BA6用のものを1T4に使うと感度の悪い受信機になります。

戦後一時期のコイルメーカー製IFTは感度重視で作られたので、発振しやすいなど使いにくい製品がありました、

一方メーカー製受信機に組み込まれているIFTは安定度を重視した設計になっている事が多いです。

高級品のIFTはリッツ線でコイルが巻かれていて、3分割など工夫されています、一方普及品のIFTは巻線が単線で分割されていないこともあります。

最高級の受信機を作るわけではありませんので、入手できたIFTをうまく料理して ラジオを組み立てることに腕のみせどころがあります。

現在新品のIFTの入手は困難ですから、中古品を使うことになります、当時の広告などからIFTの素性を調べることが出来ます。

IFTには用途により、通信型受信機用に選択度を重視したもの、Hi Fiラジオ用に通過帯域を可変にしたもの、電池管ポータブル用に増幅度重視のものなど、特殊なものもあります。

通過帯域を可変にしたものなどは調整に測定器とそれなりのノウハウが必要です、経験を積んでから挑戦した方が良いでしょう。

中古品は劣化している物が経験上数%くらい混在しています、コンデンサーの不良が多く、交換すると殆どのIFTは回復します。

検波用のIFTは2極管が負荷になりますので、コイルの実効Qが落ちます。

Qが低くなると同じ間隔では結合度が疎になるので、コイルとコイルの間隔を増幅段の物に比べ少し狭くしてあります。

分解してみると殆ど同じに見えますが微妙に違います、1組のIFTはそれぞれ決められた方法で使用してください。

中間周波増幅回路にはリモートカットオフの真空管6D6(6SK7 6BD6 6BA6)を使ってください。

シャープカットオフの6C6や6AU6でも電波の弱い時は使えますが、少し強い信号が入ると、カットオフされ動作しなくなります。

理想的には真空管のgmに適合したIFTが望ましいのですが、現在では入手できたIFTを上手に使いこなすのが現実的です。

ただ電池管用のIFTを6D6や6BA6に使うと発振するので避けた方が無難です。

中間周波増幅管を最高の状態で働かせるには、バイアスをかける必要があります。

この電圧は6D6や6BD6の場合-3Vで、カソード回路にR2 300Ωの抵抗を入れて作ります、C5はIF信号のバイパス用で、0.05~0.1μFを使います。

入手が容易なTR用の耐圧50Vか25Vの物で充分です。

R2 6D6のカソードバイアス用で、-3Vのバイアスが必要です。

3V

――――――――――――=300Ω

10mA(Ip+Isg)

6BA6を使う場合、カソード抵抗は100Ωが規定されていますが、IFTによっては発振することがあります、

300Ωにするとgmが下がりちょうど良くなります。

R3:電圧が70~100Vになるように抵抗を決めます、普通は10~15KΩ 3Wを使います。

真空管の規格では最大120Vですが、低い方が寿命まで考えると何かと好都合です。

スクリーングリッドG2は定電圧の方がAVCの効きがよくなります。

AVC電圧によるスクリーングリッド電流の増減が6W―C5と6D6で逆方向なので、

共通に供給すると電圧の変動を軽減する効果があり、部品も少なくてすみます。

それでも10V程度の変動はありますが、RF増幅付の場合、更に理想的な特性になります。

B電圧-Esg(降下電圧)

―――――――――――――――――――=10~15KΩ

2mA(6WC5)+8.5mA(6D6)

C3 高周波バイパスコンデンサーで 0.05~0.1μFを使います。

傍熱整流管の場合は250V耐圧の物を使います。

12Fのような直熱整流管の場合は電源投入時直後 数秒間B電圧が高くなるのでそれに耐える物が必要です。

回路図で6D6の周りに点線の円が描かれているのを時々見かけますが、これはシールドケースを示します。

記述を省略してあることも多いのですが、必ずシールドケースは必要です。

6SK7ーGTや6BE6などは真空管に内部シールドがありますので、不要です。

逆に6SK7を使う時はソケットの1番ピンを、mT管の場合はセンターピンを必ずアースする必要があります。

カソードバイアスを省略したメーカー製のラジオも見かけますが、IFT経由でAVC電圧がバイアスとして加わり、強力な電波を受信する場合は問題ありません。。

しかし弱い電波を受信したい時、利得が落ちます、メーカーは原価低減の為に省略しているので、自作する時はつけてください。

IFTについて

IFTには多くの製品が有ります。

中間周波1段の2本組のもの、2段用の3本組のもの、更に通過帯域による違い(通信型受信機用 一般用 HIFI用など)も有ります。

更に周波数の調整方法の違いでC同調、ミュー同調があります、しかし後者が圧倒的に多いです。

中古品 デッドストックの未使用品 復刻の新品などがあり、入手できたものを工夫して使うのが実際的です。

安価で入手できるトランジスターラジオ用のIFTを組み合わせて、真空管用に使うことも可能です、これについてはmT管のトランスレススーパーの項を参照ください。

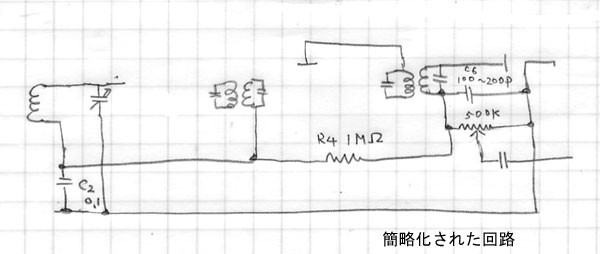

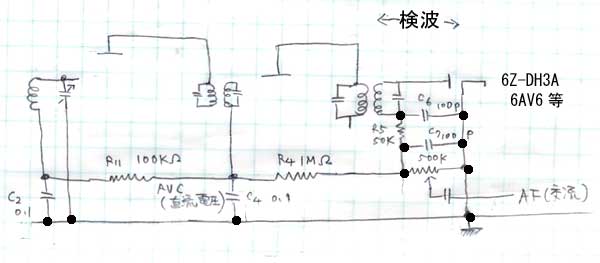

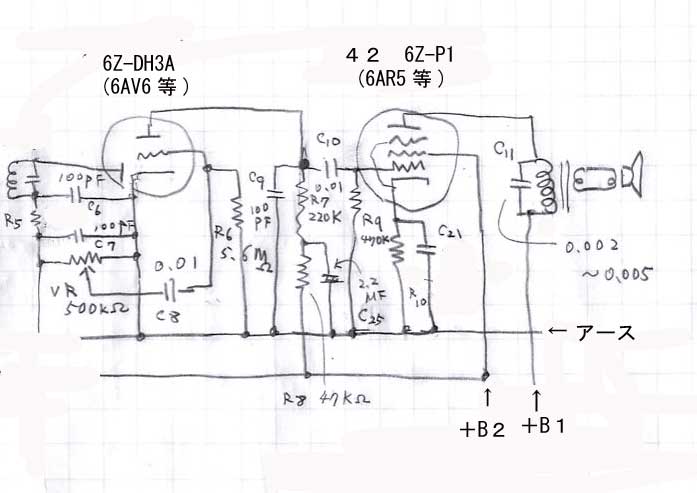

検波とAVC回路

スーパーの検波回路は例外を除き、2極管検波です。

ストレートラジオでは高周波部分での増幅度が不足でしたので、グリッド検波やプレート検波を使わざるを得ませんでしたが、

スーパーの場合 高周波部分で充分な増幅が出来るので歪みの少ない、またAVC電圧が簡単に取り出せる2極管検波が使われます。

2極管検波で歪みの少ない検波をする為には1V以上の検波入力が必要です。

逆に言うと周波数変換 中間周波増幅で1V以上になるように増幅してやる必要があります。

先に述べたように5球スーパーではアンテナ入力から検波の前までに75~80db(1万倍)程度の利得があります。

単純計算でアンテナ入力を1mVとすると10Vが検波管のプレートに加わることになり、歪みの少ない検波が行えます。

スーパーで2極管検波を使う理由はAVC(自動音量制御 Automatic Volume Control)電圧が簡単に取り出せることにも有ります。

電波の強さが違う放送局を受信してもほぼ同じ音量になるように制御してくれるという意味です。

その後TVやTRラジオで使われる自動利得制御 AGC(Automatic Gain Control)の方がより適切な表現でしょう。

変調された信号を検波すると、2極管の負荷抵抗には搬送波に比例した直流分と音声信号が重畳した波形が加わります。

カップリングコンデンサーで直流分を阻止して音声信号のみを取り出します。

AV電圧はR4とC4のフイルター回路で直流分のみを取り出します。

C6は中間周波数ではリアクタンスが小さく2極管のプレートに信号を減衰しないように送り込む必要があります。

6Z-DH3Aなどのプレートとカソード間の容量は2PFていどですから、これより充分大きい必要があります。

一方音声周波数に対しては減衰が少ない値にする必要があります、このため100PF程度を使います。

500KΩのVRは検波管の負荷です。

この負荷の値は2極管のプレート抵抗の100倍以上に選ぶことが多く、検波効率を左右します。

殆どの場合 500KΩを使います。

しかしHi Fi用には100KΩ程度、ポータブルラジオなどには1MΩを使用することもあります。

R5とC7はIF信号が出力に漏れないようにするフイルターで、R5は負荷(500KΩ)の10分の1程度に選びます。

C7は中間周波数は減衰し、音声は減衰しないような値で100PFが良く使われます。

ただ部品数を減らし原価低減のためR5 C7を省略した下記のような回路も沢山使われています。

2極管の負荷である500KΩには搬送波に比例した直流電圧(マイナス電圧)と、

変調された信号から検波された低周波信号が混ざり合って加わります。

低周波信号は可変抵抗からコンデンサーで直流分をカットして取り出され、6Z-DH3Aのグリッドに加えられます。

一方直流分はR4とC4で交流分を濾過し取り出します。

R4とC4の時定数は0.1秒程度に選びます、これは中波放送を聴く場合に、フェージングなどで電波の強弱が出来ますが、

この追従性も考えて決めた値です、短波など短い周期のフェージング用にこの時定数を合せた通信型受信機もあります。

遅延AVCについて

AVC電圧は信号を受信するとともに自動的に発生します。

弱い電波を受信する場合、最高感度で受信したいわけで、ある意味で迷惑な制御電圧が発生することになります。

この為、電波が弱い間はAVC電圧を出さないように工夫した回路があります、これが遅延AVC(Delayed AVC)です。

6AV6など双2極管を使い、片方を検波用、片方をAVC用に分割して使用します。

図のようにカソードバイアスをかけて使用します、バイアスの電圧分だけ、AVC電圧が出てくるのを遅らせる働きがあります。

ただ回路が面倒なので家庭用ラジオに使われるのは非常に稀です。

|

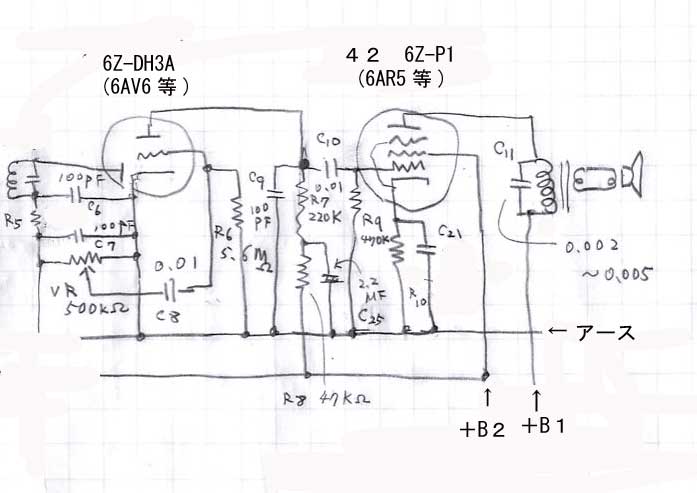

低周波増幅回路と 電力増幅回路

検波後取り出される低周波(音声)信号電圧は2極管のプレート抵抗と負荷抵抗、電波の変調度などで変わります。

例えばAVC電圧がマジックアイが閉じる程度の-7Vあった場合、100%変調と仮定して実効値換算 5V、60%変調だと3V程度の出力が得られます。

この低周波信号は音量調整用のVRを経由して6Z-DH3Aのグリッドに加えます。

6Z-DH3Aと出力管を合せた利得は50db以上あり、マジックアイが閉じるような強力な放送を受信した場合、

結果的に100分の1とか10分の1に減衰させてグリッドに加えることになります。

なおVRは回転角度の小さい部分での抵抗値の変化が少ない、A型を使います。

VR:音量調整用。

上記回路の場合、2極管検波の負荷抵抗になります、50KΩ(音質重視)~1MΩ(感度重視)、通常は500KΩを使います。

但しA型(またはD型)など回転しはじめた時、抵抗変化のカーブが緩やかなものを使う必要があります。

B型を使うと、急に音が大きくなるなど操作感が悪くなります。

R6:グリッドリークバイアス用で2MΩ~10MΩ、5MΩを使う場合が多いです。

C7:最低周波数で3dB低下を目安に、0.005~0.05μF 普通は0.01μFを使います。 耐圧は50V。

C8:中間周波成分をバイパスする為 100~250PF 大きくすると低周波部分の高域が減衰します。

耐圧はB電圧に充分耐える物を使用、普通はマイカかセラミックの500V耐圧の物を使う。

C9:最低周波数で3dB低下を目安に、0.005~0.05 普通は0.01μFを使う。

耐圧は250~400V。

R7:6Z-DH3Aのプレート負荷。

内部抵抗とほぼ同じ値を使う、100~250KΩ。

R8:デカップリング回路、20~50KΩ、省略する事があります。

C10:リップルフイルター 1~10μF 耐圧は250~400V(B電圧により変わる)

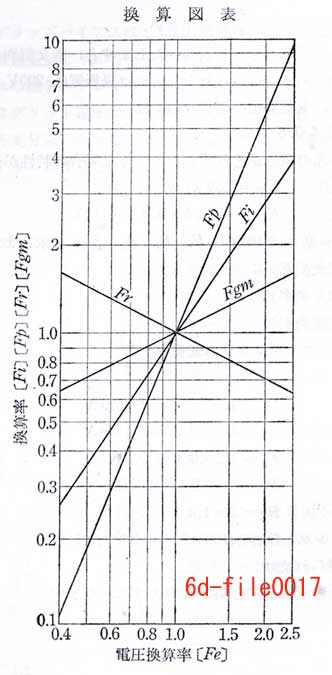

電力増幅部分は、本來 出力電力を決めて、それを実現する出力管や電源仕様を決めるのが順序だが、

現実には出力管が決まり、それに見合うトランスを決め、この範囲でラジオを製作することが殆どです。

真空管が決まると

R9:出力管のグリッドリーク、1MΩの例もありますが、普通500KΩ(470KΩ)を使います。

C10:カップリングコンデンサー 0.002~.05μFが使われていますが、0.01μFが標準的です。

ハムを減少させるため低音カットで容量の小さい物を、低音重視で容量の大きいものを使いますが、

容量を大きくする時はグリッドリーク抵抗を低くする必要があります。

R10:出力管のカソードバイアス用抵抗

真空管規格表の数値より計算

厳密には真空管に加える電圧により、計算するが大まかな目安は、6Z-P1だと次のとおり。

10V

―――――――――――=570

15mA+2.5mA

通常750Ωか600Ωを使う。

6AR5だと次のとおり。

18V

―――――――――――=480

32mA+5.5mA

通常470Ωか560Ωを使う。

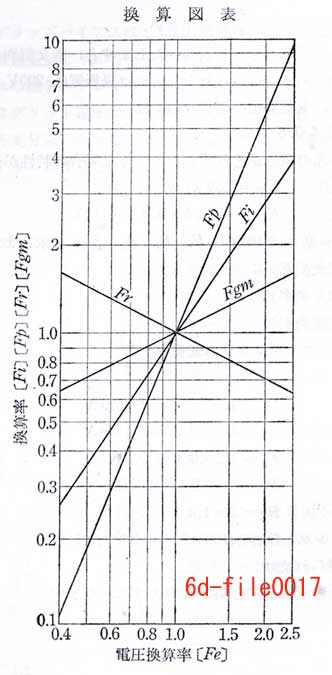

真空管は各電極に加える電圧によって出力など動作特性は大きく変わります。

規格表に無い場合、換算式の図がありますので、利用してください。

実際には回路図集を参考に数値は決めて大丈夫です。

C11:カソードバイアス用バイパスコンデンサー 10~20μF。 耐圧50V。

C12:高周波バイパスと音質調整、0.002~0.005μF。

耐圧は630V以上。

換算図表は改訂版 日立電子管ハンドブック 誠文堂新光社昭和38年9月発行より

出力トランス

真空管の最適負荷は規格表に記載があります。

ダイナミック・スピーカーのボイスコイルは巻数が少ないので、直接真空管の負荷には出来ません。

インピーダンス変換の出力トランスを介在させて接続します。

6Z―P1の場合、12KΩ、42の場合7KΩを使います。

厳密には同じ真空管でもB電圧など条件により最適負荷抵抗は変わりますが、実用的には同じでも問題ありません。

新品の出力トランスが販売されていますので、入手は容易です。

昔のラジオ用スピーカーは出力トランス付で売られていました、出力トランスの無いものはHi Fi用の高級品でした。

昭和20年代の出力トランスは断線が多いという宿命があり、修理する場合にも必要です。

ただ鉄心の材質が進歩したので、おおむね小型になっています、スピーカーに背負わせる場合工夫が必要です。

なお出力トランスのインピーダンス表示は2次側に規定のスピーカーを接続した場合の値です。

7KΩ:8Ωのトランスは、巻線比で29.6:1の割合になります。

巻線比の自乗がインピーダンスの比に相当しますので、2次側に違う負荷を接続した場合は換算してください。

ユニバーサルタイプの出力トランス利用上の注意。

0-3-5-7KΩの端子がある場合、必ず0と希望の数値の端子を使うことです。

5Kと7KΩの間を使えば2KΩになると誤解しやすいので注意してください、これは大きな間違いです。

東栄トランスで販売されている出力トランスの例。

スピーカー

スピーカーにはフィールド型の「ダイナミック・スピーカー」と永久磁石を使った「パーマネント・ダイナミック・スピーカー(略してパーマネント・スピーカー)」があります。

このほかマグネチック・スピーカー使用のスーパーもありましたが、説明は省略します。

現在ではパーマネント・ダイナミック・スピーカーを単にダイナミック・スピーカーと呼んでいます。

昭和30年代までの書籍では現在と違う表現が使われていたと記憶しておいてください。

ダイナミックスピーカーはマグネチックスピーカーと違い、ボイスコイルの巻数は少なく、インピーダンスは1.6Ω~16Ωが殆どです。

出力管の負荷として直接接続するのは難しいので殆どの場合 出力トランスでインピーダンス変換をして使います。

励磁型(電磁型、フィールド型)ダイナミックスピーカー

現在使われているスピーカーの御先祖とも言えるものです。

最近では永久磁石を使ったスピーカーしか見かけませんが、当時は励磁型ダイナミックスピーカー、パーマネント・ダイナミックスピーカーと区別していました。

マグネチックスピーカーより、大きな音が出せ、かつ低音が出るので高級ラジオに使われました。

フィールドコイルに直流を流し、センターポールを電磁石にします。

大型のものは専用電源を持ったものもありますが、ラジオ用ではB電源の平滑用チョークコイルの代わりに使う例が殆どです。

この為電源トランスのB巻線は、フィールドコイルでの電圧降下を見込んで80~100V高くしてあります。

6インチ半(16cm)のものはフィールドコイルの巻線抵抗は2500Ωで、電流は30~40mA流します。

表にはありませんが7インチの物も作られていて、高級な5球スーパーに組み込まれていました。

スピーカーの口径や出力が大きくなると巻線が太くなると抵抗も低くなり、2000Ω 1500Ωや1000Ωなど各種あります。

より強力に励磁するため、電流は60~130mAと大きくなります。

小型のものは日本では昭和20年代後半、電磁石に代わり永久磁石を使ったパーマネントスピーカーに移行します。

マニアの間では人気があるのですが、壊れると代わりを見つけるのに苦労します。

現在では生産されていません、昭和27年頃に売られていた製品の抜書きを紹介します。

パーマネント・ダイナミックスピーカー(未完成)

電磁石の代わりに永久磁石を使ったもので、当時はパーマネント・ダイナミックスピーカーとして区別して呼んでいました。

セットメーカー製ラジオで沢山使われるようになったのは昭和25年頃からです、それまでは励磁型の物が多いです。

最初は16cm口径の物がほとんどでしたが、段々大口径の物も生産されるようになりました。

ボイスコイルは最近では8Ωの物が多いですが、古いものでは1.6Ωとか3.2Ωなど半端なものが有ります。

出力トランスが断線して交換する時、同じ数値の物は入手でき無いことが多いです。

現在入手できる出力トランスの2次側インピーダンスは4Ωか8Ωです。

ボイスコイルのインピーダンスが1.6Ωの場合、出力トランスの4Ω端子に接続した場合、1次側のインピーダンスは表示値の半分以下になります。

インピーダンスの比は巻線比の二乗ですから、トランスの巻線比を考慮した上、応用ください。

永久磁石型のダイナミックスピーカーでは例外的にインピーダンスが数百ΩのOTL(出力トランスレス)用のスピーカーがあります。

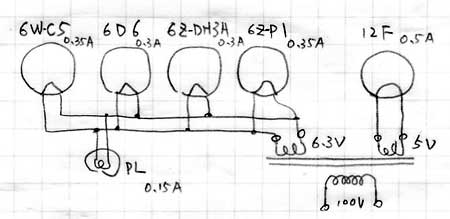

電源回路

真空管回路にはA B C電源が必要です。

ただマイナスのC電源(バイアス用)は殆どの場合カソードバイアスを利用しますので、概要にとどめます。

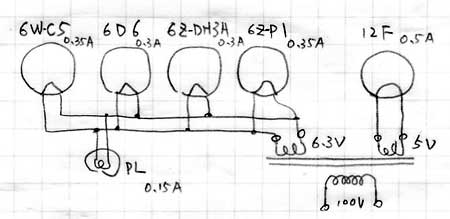

ラジオで使う真空管の構成が決まったら、規格表から大よその消費電力が計算できます、この数値から必要な電源を設計します。

一般にA電源は

トランス付の場合 普通は整流管を除き、ヒーターを並列接続して使うので、同じ電圧の真空管を選びます。

整流管は安全の意味からも別の巻線から供給します。

6.3Vの真空管を使うことが殆どで、整流管のみ5Vが多いです、ただ6X4のごとく整流管にも6.3Vタイプがあります。

トランスに整流管用巻線に5Vと6.3Vの兼用出来る物が販売されていて、これは真空管を選ぶ自由度が高いので便利です。

ヒーター巻線の容量は多少の余裕を見込みます、ただ無闇に余裕を見込むとトランスの負荷が軽くなり電圧が上昇して不都合です。

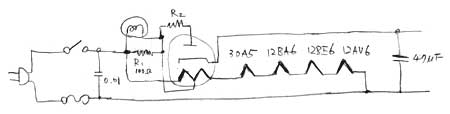

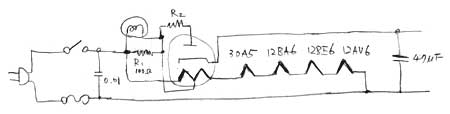

トランスレスのヒーター電源は100Vをそのまま使いますので、ヒーター電流が同じものを選び、直列に接続します。

ヒーターの合計電圧がほぼ100Vになるように真空管を選びます、日本ではヒーター電流150mAの物が殆どです。

時代的に古いものに300mAのものや、真空管終末期の100mAタイプもありますが少数です。

トランスレスラジオはトランスが無いため、雑音が直接入り易く、それを防ぐ工夫が必要です。

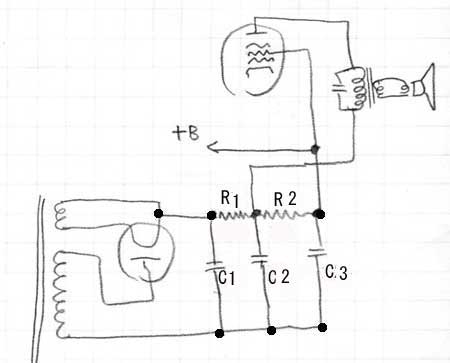

この為ヒーターの接続順には決まりがあり、雑音の影響を受け易い12AV6をまずアース側に接続します。

次は12BA6と12BE6ですが、どちらでもかまいません、逆の接続(12BA6がアース側)を採用しているラジオメーカーもあります。

その次がパワー管 整流管の順序になります。

なおヒーター電流が同一であれば、どんな真空管でも直列接続できるわけではありません、ヒーターの熱容量の関係で断線しやすいので注意が必要です。

アースについて

トランス付ラジオではトランスで絶縁されているのでマイナス側をシャーシに接続できます。

ラジオのシャーシと電灯線の間は絶縁されています。

一方トランスレスの場合、ラジオの電源のマイナス側は電灯線と絶縁できません、このため電源のマイナス側の処理が問題になります。

①電源のマイナスをシャーシに落とす。 →シャーシアースと通称している。

電気的にはこの方が安定だが シャーシを触ると感電することがあります。

現在中古市場で見かける過半数はこちらの方式。

②アース母線をはり、電源のマイナスをこれに接続する。シャーシとアース母線の間はコンデンサーで交流的に接地する。 →フローティングアースと通称。

mT管レスラジオを作りは始めた初期のラジオに多い、比較的少ない。

なおTV用のトランスレス管は起動時間が11秒と規定されていますがラジオ用は各社まちまちです。

この為 製造メーカーを揃えると理想ですが、現在では難しいし、現実にメーカーが異なっていて断線した経験はありません。

使用上もっとも気をつける事は、試験中に取り扱いの不注意で35W4を断線させ易いことです。

電灯線に直接されるので、電源インピーダンスは0に近い為、整流管を保護する目的で、

PLや真空管のヒーター抵抗を利用した回路が工夫されています。

さらに安全性を考慮して、R2を追加したものもありますが、普通これは省略します。 |

B電源

B電源は使われる真空管や回路方式で決めます。

電圧は自由度があり、電流は計算値を目安にします、この電流に耐えられる整流管を選択することになります。

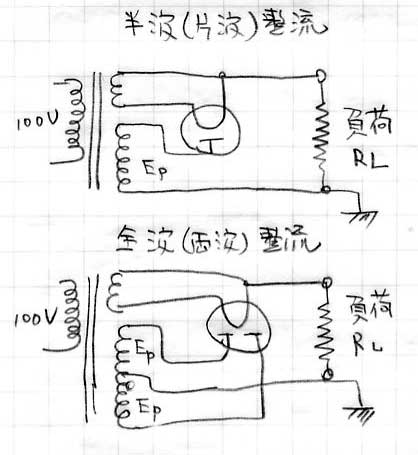

ST管の80BKや80HKの関係で70mA程度までは半波(片波ともよぶ)整流を、B電流が70mA以上の場合 全波(両波)を使うことが多いです。

ただmT管の場合6X4しか無い時代があり、50mA程度でも両波整流を使うことがあります。

その後5M-K9が発売されて、半波整流が使われるようになりました。

電源トランスの整流管用巻線に6.3V端子が増設されたのは6X4の影響が大きいです。

出力管に6Z-P1を使ったものはこの真空管のスクリーングリッド電圧の制限が180Vですから、カソードバイアスの電圧10Vを加味して、

平滑回路を通った後のB電圧が190V以下になるようにします、平滑抵抗の電圧降下を見込んでトランスのB巻線は230Vくらいでしょう。

ただB巻線の電圧が180V程度でも充分実用になります、低いほうが何かと便利なことが多いです。

6AR5や42であればスクリーングリッドに250V(+バイアス)加えられますので、これが目安になります。

古い時代のラジオのB電圧は高いものが多いですが、時代が新しくなるにつれ、200V程度のものもみかけます。

現時点 トランスまで設計して注文することは無いでしょうし、入手できたトランスを使用することが殆どでしょう。

トランスを選ぶことが出来ればB電圧は200~220V程度の低いものが使いやすいです。

出力電圧の高すぎるトランスは電圧降下用に大型の抵抗が必要です。

特に電磁型スピーカー用のトランスはB巻線が330Vくらいあり、普通のスピーカーを使う時は採用を避けたほうが無難です。

昔のラジオは真空管の性能を限界まで引き出すように、B電圧も高めに設定されていました。

現在は「楽しく受信する、しかも寿命も長くなるように」を目標とすれば、B電圧は低いほうが良いでしょう。

なおトランスレスラジオの場合100Vをそのまま整流して使います。

出力管のプレートには出力トランスでの電圧降下を含めても90V程度の電圧が加わります、その他は平滑回路でのロスもあり、80V程度のB電圧で動作します。

周波数変換 中間周波増幅管ともにスクリーングリッドはデカップリング回路を省略し、プレートと共通に供給します。

この為真空管の内部抵抗が低下しますが、実用的には問題ありません。

レスで注意すべきはスイッチオン時のピーク電流に対する対策です。

整流回路は電灯線に直結されていますので、電源インピーダンスは0に近くなり、スイッチオン時あるいはケミコンショート時、整流管に瞬間的に大電流が流れます。

整流管にはそれぞれ最大電流の規定があります、この規格内で動作させるよう、整流管のプレートかカソード回路に直列に抵抗を入れます。

普通の抵抗の他、パイロットランプやヒーターの抵抗分をたくみに組み込んで利用する仕掛けになっています。

B電圧が低下するからと無闇に改造してはいけません。

アメリカの115Vに対し、日本では100Vと低いので、小型の単巻トランスを内蔵させ、B電圧を120~130Vにあげて音声出力の増加を狙ったラジオも作られています。

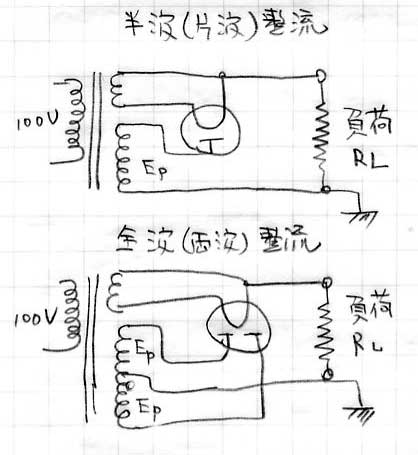

基本的な整流回路について

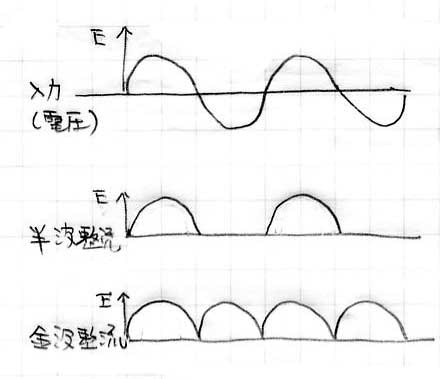

半波整流は交流電圧のプラスになった半分だけを使う方式です。

これに対し、全波整流は中点タップのあるトランスを利用し、極性を逆転させて両方の電圧を直流に変換します。

トランスが複雑になること、全波整流管が必要なことから、電流が比較的多い場合に使われます。

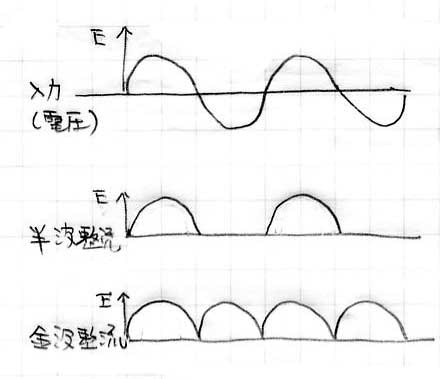

上記のような整流回路に電圧を加えると、

半波と全波の場合図のような波形の電圧が負荷抵抗に出ます。

これはコンデンサーが無い場合の電圧波形です。

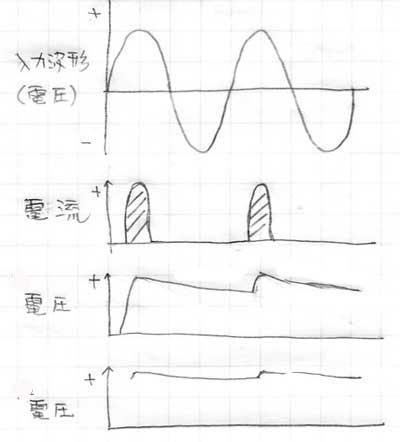

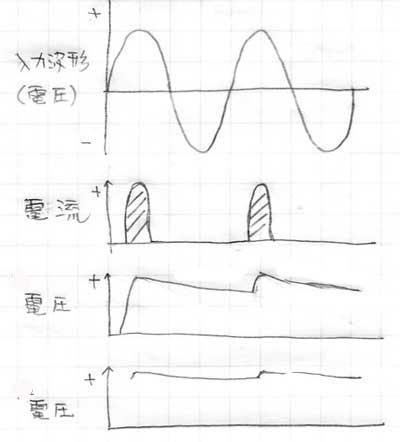

平滑用コンデンサーを付加すると、流れる電流波形は異なってきます。

整流管のプレートに加わる電圧がB電圧以上になった時だけ電流が流れます。

これを尖頭電流と言い、これでコンデンサーを充電するわけです。

非常に短時間だけ流れるので、尖頭電流は平均値より非常に大きくなります。

整流管のプレートに加わる電圧です。

整流管のプレートを流れる電流です。

平滑回路のコンデンサーがありますので、

プレート電圧がコンデンサーに充電された電圧以上になった瞬間だけ電流が流れます。

この尖頭電流は最大出力電流の6倍以内に抑えるように決められています。

整流管のカソード位置の電圧です。

負荷電流やコンデンサーの値により大きく左右されますが、

普通の5球スーパークラスですと、テスターで交流電圧を測定してみると2~3Vあり、

直流に交流が重なったような山谷があり、この部分をリップルと言います。

平滑回路を出た部分の電圧です。

誇張して書いてありますが、実際の出力波形は殆ど平坦です。

殆どリップルの無い、直流に近い波形になります。

テスターを交流電圧計にして、交流分を測定してみると目安になります、殆ど0Vに近い値です。

整流管は尖頭電流の制限があり、コンデンサーの容量が大きいとこの制限を越えます。

このため整流管直後の平滑用コンデンサーは無闇に大きく出来ません。

80BKや80HKクラスで22μF程度に抑えておいた方が良いでしょう。

トランスレスの場合、電源インピーダンスも0に近いので更に配慮が必要です。

このためプレート回路に抵抗を入れる等の配慮や、真空管の改良がされています。

35W4を使ったメーカー製ラジオでは60μFの例もありますが、47μF程度までにした方が良いでしょう。

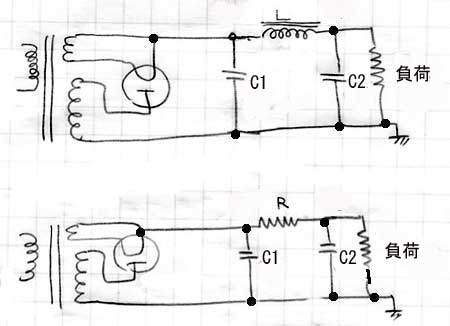

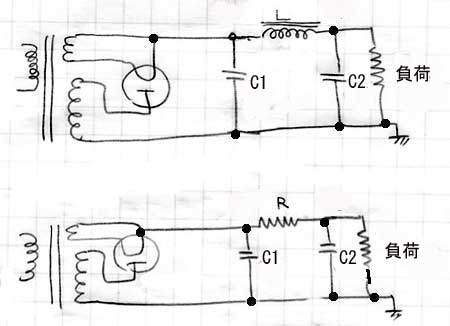

平滑回路

真空管で整流した波形は直流分に交流波形がのった脈流です。

これではブーンと言う音がして、とてもラジオは楽しめません。

平滑回路を通して、ラジオに使える直流にします。

この回路は直流は通過しやすく、交流分を阻止するフイルターです、π型のLCフイルターが基本的です。

歴史的にはLとして10H~30Hの低周波チョークが使われました。

ダイナミックスピーカーが使われるようになると、フィールドコイルを低周波チョークの代用に使うようになります。

昭和20年代中頃にになると永久磁石を使った現在のダイナミックスピーカー(パーマネント・ダイナミック・スピーカー)が普及してきます。

これにはフィールドコイルがありませんので、2K~3KΩの抵抗を使った平滑回路が使われるようになりました。

物資が不足した昭和14年頃からチョークコイルの代わり抵抗を使ったRCフイルター方式が使われだしたのですが、

これは出力管が12Aなどの3極管で電流も少ないので、問題はありませんでした。

しかしスーパーとなるとB電流も多く、平滑抵抗での電圧降下も無視できません。

幸い電力増幅用の5極管やビーム管は内部抵抗が高いので、プレート電源としては多少リップル分があっても大丈夫なので、

整流管のカソード(フィラメント)から直接供給する工夫がしてあります。

もちろんスクリーングリッドの電圧はリップルがあるとハムの原因になりますので、平滑回路を通った後から供給します。

このように効率的に動作する工夫がしてあります。

チョークコイル方式は電流が比較的多い高級品や3極出力管用に使われます。

3極管は内部抵抗が低いので、5極管と同じ方法では使えません、

幸い12Aはプレート電流が少ないので、フイルターを出たところから供給します。

2A3のように大電流が流れるものは、チョークコイルを使った平滑回路を使います。

大型のスピーカーを使い木箱に入れると、この方法ではハムが気になります、その場合はもう1段フイルター回路を入れて使います。

この回路はメーカー製Hi Fiラジオに良く使われています。

電源のリップルが電気的には同じでも、キャビネット スピーカーまで含めると大きな違いになります。

プラスチックケースと小さなスピーカーの組み合わせだと低音がでず、ここまでの回路は不要です。

チョークインプット回路

殆どのラジオではコンデンサー入力の整流回路が使われていますが、電蓄など例外的にチョーク入力の整流回路が使われます。

普通のコンデンサーインプットの場合、出力電圧が高くて良いのですが、B電流の変化で出力電圧が変動します。

チョークインプットの場合、直流出力電圧は低いのですが、比較的安定した電圧が取り出せます。

この為2A3PPなどB電流が多くかつ変化が多い終段を持つ電蓄やラジオに良く使われました。

L1はチョークコイル、L2はチョークコイルかまたはフィールドコイルを利用します。

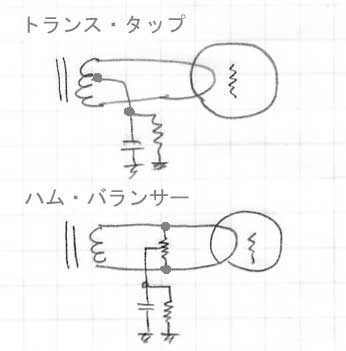

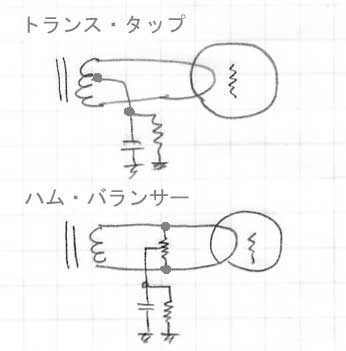

AC用直熱真空管のバイアス回路

ラジオ用の26B 12Aや電蓄の出力管として有名な2A3などを自己バイアスで使う場合、カソードがありませんので、

フィラメントの中点を基準にします、この為トランスのフィラメント巻線に中点タップが必要です。

トランス巻線にタップがない場合、ハム・バランサーを使います。

26Bや12A用のハムバランサーは最近では見かけません、必要な場合20Ω程度の固定抵抗を2本直列に接続して代用してください。

C電源

ラジオ創世記の電池管ラジオの時代にはバイアス用のC電池が使われましたが、

昭和5年頃 交流電源を使うエリミネーター式ラジオ作られるようになってから、殆ど使われていません。

これはC電源用に整流管や平滑回路がもう1組必要なので不経済だからです。

多くはカソードバイアスやグリッドリークバイアスを使う事で解決してきました。

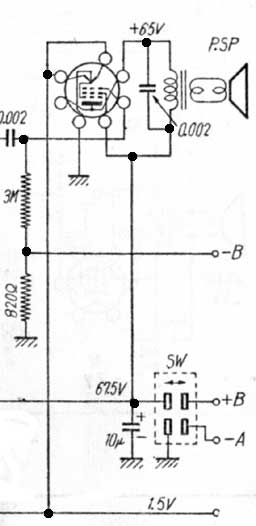

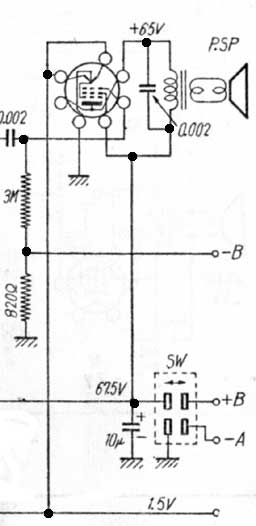

昭和20年代に流行した電池管ポータブルラジオの場合、B電源の1部を利用して、マイナス電圧を作る方法を採用しました。

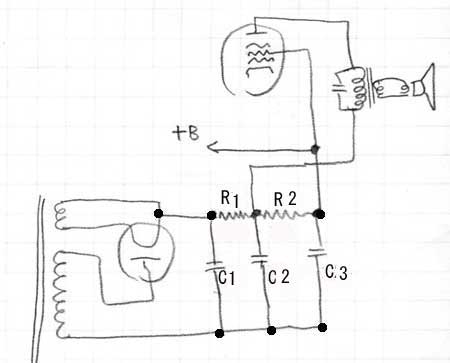

電池管ポータブルの回路例

B電池のマイナス側に抵抗をいれ、この部分の電圧降下でマイナス電圧を作り、これを出力管のバイアスに利用します。

抵抗820Ωには真空管4球分のB電流が流れます、抵抗の値はバイアス電圧と電流から簡単に算出できます。

こうするとB電池の電圧を損することになりますが、余分に電池を準備するより、合理的です。

軍用受信機など特殊なものではバイアス用に別途水銀電池などを組み込んだものもありますが、例外です。

半固定バイアス

B電源回路のマイナス側に平滑用チョークやスピーカーのフイールドコイルをいれ、

そこで発生するマイナス電圧を利用するもので、半固定バイアスと呼んでいます。

数として多くは有りませんが、時々見かけるので、知識として承知しておくと良いでしょう。

この回路例は無線と実験昭和15年1月号のジャープ 普及3号型受信機(58 57 47B 12F)の例です。

半固定バイアスは電圧の有効利用と言う面で非常に合理的なのですが、

グリッド抵抗の断線時など部品の故障時 プレート電流が沢山流れるなどの危険性があります。

固定バイアス

別途 バイアス用の電源を準備する方式です。

カソードバイアスより多くの出力が取り出せるので、

2A3PP(プッシュ・プル)や807PPなどの大出力アンプには固定バイアスが良く使われます。

整流管が1本余分に必要になるので、ラジオではまず使われません。

|

余談

①昔の木箱入り真空管ラジオは箪笥の上において、家中で聞くと言う前提で作られていました。

したがって ブーンと言うハム音は多少出ても正常と考えてください。

真空管ラジオでもパーソナル用に作られたものはベッドの横に置いて聞く人が多かったのか、比較的フイルター回路に重点が置かれているようです。

さらにプラスチックケースに小さなスピーカーで低音が出にくいためかハム音は小さいようです。

どちらにしても電池だけで動作するトランジスターラジオより、ハム音が大きいことは確かです。

②24Z-K2を使用した倍電圧整流方式については説明は省略します。

③35W4などのトランスレス用整流管を使用したB電源回路は基本的に同じですが、

100Vを直接整流する為、電圧が低いです、平滑回路での電圧降下を避ける工夫が必要です、平滑抵抗を低く、コンデンサーを大きくします。

☆整流管のカソードに直接接続するコンデンサーは無闇に大きくしてはいけません、40~50μFが限度とお考えください。

☆アウトプットトランスへの給電を整流管カソード直結とした場合、どうしてもハムが出ますのので、もう1段簡単なフイルター回路を入れた方が良いでしょう。

☆平滑抵抗を出た後は大きくても大丈夫です。

☆パイロットランプ(PL)は整流管の6ピンと4ピンの間の電圧を利用します。

単純な接続だと暗いので、PL経由で整流管のプレートに供給する回路が良く利用されます。

こうするとラジオが働き出した時 B電流が重畳するので明るく光るようになります。

逆にPLが断線すると、整流管のヒーター6ピンと4ピンの間の電流が規定以上に増加するので、真空管が断線することになります。

PLが点灯しない時は すぐ交換すべきです。

☆トランス式の整流管の場合 トランスの巻線抵抗が結構高いので、殆ど意識して使いませんが、

AC電源直結の35W4の場合、電源インピーダンスにも充分注意が必要です。

電源インピーダンスが0に近いので、整流管のプレートに流れるピーク(ホットスイッチング)電流が規格値を超える恐れがあります。

35W4の場合、7Ω以上必要です。

PLランプの回路が含まれますから、省略したラジオもあります、しかし安全を見込んで追加したラジオもあります。

|

電源トランスと整流管の選択の例

電源トランスはA電源 B電源を供給しますので、使われる真空管の消費電力(電圧と電流)を計算して決めます。

主な受信機の消費電力はおおむね表のとおりです。

パイロットランプ(PL)を含めて計算する必要があります。マジックアイを追加する時はその分を加えて計算してください。

殆どの場合 既製品のトランスを使いますので、A電源の電流容量は10~30%程度の余裕があればよいでしょう。

B電源の場合、表の数値は最大値になっています、実使用時は減少しますので、A電源ほどの余裕は必要ありません。

良く使われる整流管は別表のとおりです、合計のB電流によって適宜選んでください。

例えば6Z-P1を使った5球スーパー①の場合

6.3V 2A、5V 0.5A、200V 45mA程度のトランスでよいことになります。

整流管は12Fでは計算上少し不足ですが、事実上問題はありません、実際の製品ではこの組み合わせが多いです。

42を使った5球スーパーの場合、80BKや80HKを使う例が多いです。

mT管の5球スーパーの整流管は5M-K9か6X4が使われます、使うトランスによってどちらかを選ぶことになります。

なおトランスはレギュレーションの良し悪しが、メーカーや製品で異なります、余裕があり過ぎると電圧が高くなります。

トランスを使う場合、念のため、実負荷で確認しておいた方がよいでしょう。

整流管の5V巻線が12F用の0.5Aだが、0.6Aヒーターの5M-K9や80HKで大丈夫かと心配される方も多いですが、

他の巻線(ヒーターやB)に余裕があれば実際上問題は無いようです。

ただ戦時中の物不足時代のトランスのように細いエナメル線を巻いたものは、実際の端子電圧を確認しておいた方が無難です。

|

真空管名 |

ヒーター電圧 |

ヒーター電流(A) |

プレート電流(mA) |

スクリーングリッド電流(mA) |

| 5球スーパー① |

6W-C5 |

6.3 |

0.35 |

3.5 |

8.5 |

|

6D6 |

6.3 |

0.3 |

8.2 |

2 |

|

6Z-DH3A |

6.3 |

0.3 |

0.5 |

|

|

6Z-P1 |

6.3 |

0.35 |

15 |

2.5 |

|

12F |

5 |

0.5 |

|

|

|

PL(ランプ2個) |

6.3 |

0.3 |

|

|

| 6.3V 1.6A |

|

|

|

|

|

| 5V 0.5A |

|

|

|

|

|

| B 40.2mA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5球スーパー② |

6W-C5 |

6.3 |

0.35 |

3.5 |

8.5 |

|

6D6 |

6.3 |

0.3 |

8.2 |

2 |

|

6Z-DH3A |

6.3 |

0.3 |

0.5 |

|

|

42 |

6.3 |

0.7 |

35 |

9.7 |

|

80BK |

5 |

0.7 |

|

|

|

PL(ランプ2個) |

6.3 |

0.3 |

|

|

| 6.3V 1.95A |

|

|

|

|

|

| 5V 0.7A |

|

|

|

|

|

| B 67.4mA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5球スーパー③ |

6BE6 |

6.3 |

0.3 |

2.9 |

6.8 |

|

6BA6 |

6.3 |

0.3 |

11 |

4.2 |

|

6AV6 |

6.3 |

0.3 |

0.5 |

|

|

6AR5 |

6.3 |

0.4 |

35 |

10 |

|

5MーK9 |

5 |

0.6 |

|

|

| 6.3V 1.3A |

|

|

|

|

|

| 5V 0.6A |

|

|

|

|

|

| B 66.2mA |

|

|

|

|

|

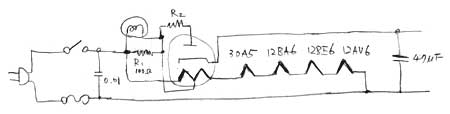

| 5球スーパー④ |

12BE6 |

12.6 |

0.15 |

2.6 |

7 |

|

12BA6 |

12.6 |

0.15 |

10.8 |

4.4 |

|

12AV6 |

12.6 |

0.15 |

0.5 |

|

|

30A5 |

30 |

0.15 |

43 |

11 |

|

35W4 |

35 |

0.15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| B 79.8mA |

|

|

|

|

|

| 名称 |

ヒーター電圧 電流 |

最大出力電流 |

交流入力電圧 |

| 5M-K9 |

5V 0.6A |

60mA |

350V |

| 5R-K16 |

5V 1.2A |

150mA |

330V |

| 5Y3 |

5V 2A |

125mA |

350V |

| 6X4 |

6.3V 0.6A |

70mA |

325V |

| 12F |

5V 0.5A |

40mA |

300V |

| 80 |

5V 2A |

125mA |

350V |

| 80BK |

5V 0.7A |

70mA |

350V |

| 80HK |

5V 0.6A |

65mA |

350V |

| 35W4 |

35V 0.15A |

90mA |

117V |

現在販売されえているトランスの例をカタログから紹介します。

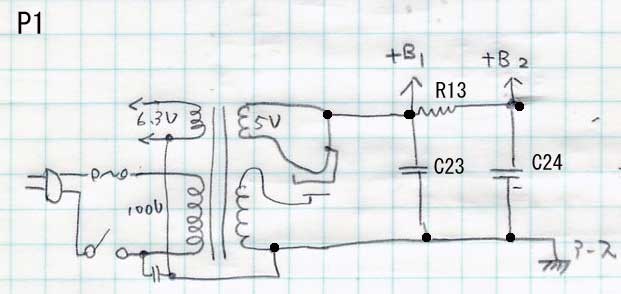

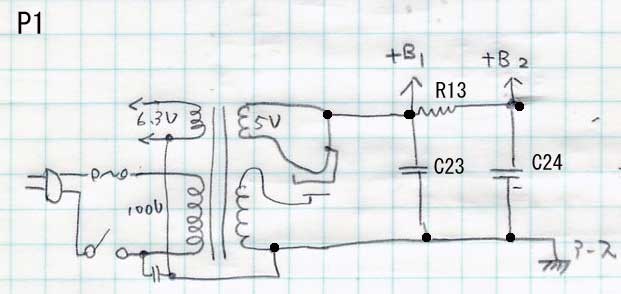

実際に使われる電源回路の実例 6W-C5 6D6 6Z-DH3A 6Z-P1

12F PL の場合

夫々の真空管が必要とする電圧と電流を集計して決めてゆきます。

まずヒーターですが、6.3V管を使いますので、パイロットランプ(PL)を含めた電流を集計します。

合計1.6Aですから余裕を見て2A程度に選べばよいでしょう。

B電流について規格表には電圧は250とか180を加えた時のものしか記載されていませんが、目安ですから数字を単純に加えてゆけば良いでしょう。

合計40.7mAですので、80BKクラスの整流管が欲しいところです、

実際はB電圧が低いので、電流もこれ以下になり十分12Fで使えます。

トランスはこれらが賄えるものを準備してください。

余裕も必要ですが、無暗に余裕のあるものを使うと、レギュレーションの関係で電圧がトランスの表示値より上昇することがあります。

余裕のあるトランスを使う場合は、念のため実測し、確認するのが良いでしょう。

6W-C5 6D6 6Z-DH3A 6Z-P1 PL 2個 12F

PL

6.3V 0.35 0.3 0.3 0.35

0.3 合計 1.6A 5V 0.5 0.5A

B 3.5+8.5 8.2+2 0.5 15+2.5

40.2mA

C23:電源平滑用 ハム防止の面からは容量の大きいほうが良いが、あまり大きいと整流管を傷める、普通は20μF程度を使う。

6Z-P1や6AR5など出力管のプレート回路は整流管のカソードから直接供給されているので、低音の良く出るスピーカーで、大きな木箱に入れるとハムが気になることがあります。

この場合もう一段20μF+220Ω程度のフイルター回路を、前に追加すると効果的です。

ケミコンの耐圧は傍熱整流管の場合はトランスのB電圧の20%増し程度でもよいが、12Fのような直熱整流管の場合、傍熱出力管が温まる10秒間ほど1.4倍の無負荷電圧が出るので、トランスの電圧50~60%増しが望ましい。

R13:電源平滑抵抗 通常2~3KΩ 3~5Wを使う。

発熱量は大きさに無関係だが、放熱の面で大きいほうが温度が上がりにくい。

実際の電力は (電流25mA)2×2KΩ=1.25W

C24:電源平滑用 普通20~50μFを使う、ただこちらは大きくしても大丈夫。

耐圧はC23と同じ。

トランスレス5球スーパースーパーの電源

トランス付と基本的には同じですが、トランスレスである故に注意すべき点を説明します。

ヒーター用A電源

ヒーター電圧はそれぞれ違いますが、電流が150mA等に統一されていて、直列に接続して使います。

ヒーター電圧を合計すると100Vになるように真空管を選ぶとA電源用のトランスが不要になり、経済的です。

太平洋戦争中の物資不足時代にトランスレスの放送局型123号受信機などが発売されていましたが、粗悪な材料や物資不足で評判を落としました。

戦後10年くらい「レス」と言うだけで毛嫌いされたものですが、真空管製造技術の進歩で昭和30年頃から急速に普及してきました。

プラスチックキャビネットのmT管ラジオは殆どがトランスレスお言ってもよいくらいに普及しました。

トランスレスラジオはトランスが無いため、雑音が直接入り易く、それを防ぐ工夫があります。

ヒーターの接続順には決まりがあり、雑音の影響を受け易い12AV6をまずアース側に接続します。

次は12BA6と12BE6ですが、どちらでもかまいません、逆の接続(12BA6がアース側)を採用しているラジオメーカーもあります。

その次がパワー管 整流管の順序になります。

B電源

スーパーに使われているのは普通の半波整流回路です。

注意すべきはスイッチオン時のピーク電流に対する対策です。

整流回路は電灯線に直結されていますので、電源インピーダンスは0に近くなり、スイッチオン時、整流管に瞬間的に大電流が流れます。

整流管にはそれぞれ最大電流の規定があります、この規格内で動作させるよう、整流管のプレート回路に抵抗を入れます。

普通の抵抗の他、パイロットランプやヒーターの抵抗分をたくみに組み込んで利用する仕掛けになっています。

B電圧が低下するからと無闇に改造してはいけません。

アメリカの115Vに対し、日本では100Vと低いので、単巻線の小型トランスを内蔵させ、B電圧を120~130Vにあげて音声出力の増加を狙ったラジオも作られています。

アースについて

トランス付ラジオではトランスで絶縁されているのでマイナス側をシャーシに接続できます。

ラジオのシャーシと電灯線の間は絶縁されています。

一方トランスレスの場合、ラジオの電源のマイナス側は電灯線と絶縁できません、このため電源のマイナス側の処理が問題になります。

①電源のマイナスをシャーシに落とす。 →シャーシアースと通称している。

電気的にはこの方が安定だが シャーシを触ると感電することがあります。

現在中古市場で見かける過半数はこちらの方式。

②アース母線をはり、電源のマイナスをこれに接続する。シャーシとアース母線の間はコンデンサーで交流的に接地する。 →フローティングアースと通称。

mT管レスラジオを作りは始めた初期のラジオに多い。

なおTV用のトランスレス管は起動時間が11秒と規定されていますがラジオ用は各社まちまちです。

この為 製造メーカーを揃えると理想ですが、現在では難しいし、現実にメーカーが異なっていて断線した経験はありません。

使用上もっとも気をつける事は、試験中に取り扱いの不注意で35W4を断線させ易いことです。

電灯線に直接されるので、電源インピーダンスは0に近い為、整流管を保護する目的で、

PLや真空管のヒーター抵抗を利用した回路が工夫されています。

さらに安全性を考慮して、R2を追加したものもありますが、普通これは省略します。

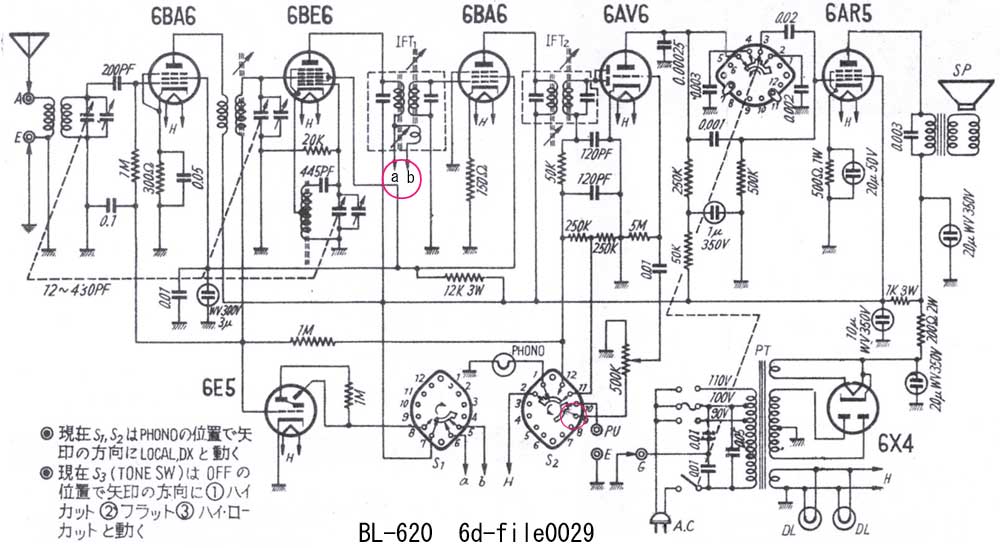

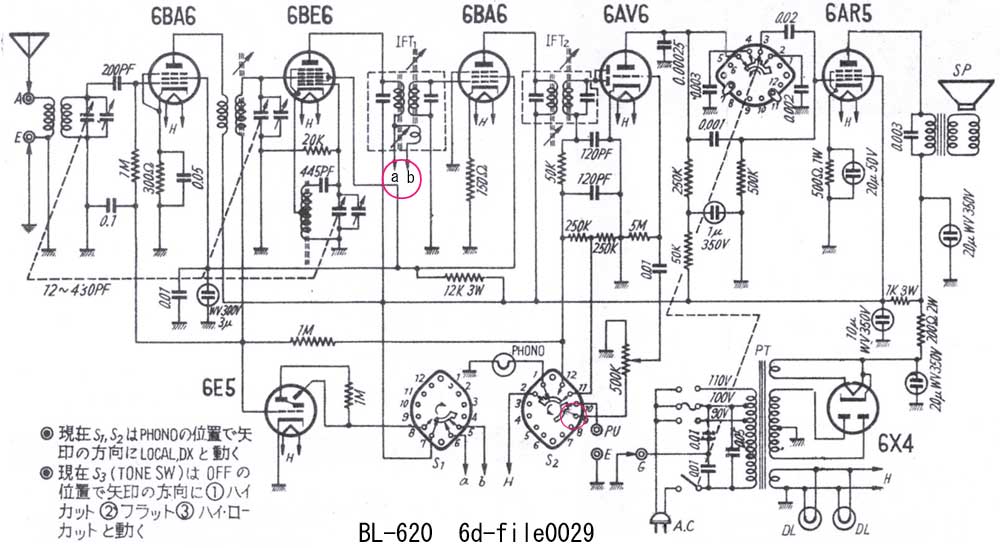

高周波増幅つきスーパーの例

高周波増幅付スーパーについてはメーカー製の受信機を紹介、詳細な説明は省略します。

山間僻地で電波の弱い地域や遠距離受信を希望するユーザー向けの高級受信機が多いのですが、

無線と実験1955年9月号に紹介されているナショナルBL-620型マジックアイ付7球スーパーの例のように、

スイッチで切り替えて、ローカルでHi Fiを更に遠距離向けに高感度もと欲張った受信機もあります。

この機種は

ローカル局を受信する場合、IFTの帯域を広げてHi Fi音を楽しめるように工夫してあります。

低音も出るので、ハム対策に平滑回路も2段になっています。

回路図に誤植があるので、修正して有ります赤丸(a bと矢印が抜けていた)。

①AVCは高周波増幅と周波数変換段にかけてあります、高周波増幅管にはコイルとグリッド間にコンデンサーをいれ1MΩ経由で接続してあります。

これはコイルの巻線をアースしたい場合に便利です。

②PHONOにした場合S1で6BE6のプレート電源が切断され、PHONO切替スイッチだけの場合に起き易かったラジオの混入が防げます。

③

参考文献

日本放送協会編 受信機(上 下) 昭和29年 日本放送出版協会

新ラジオ技術教科書(基礎編 応用編) 日本放送出版協会

無線と実験 臨時増刊号など

無線と実験 昭和28年3月号 26年 11月 12月号

ラジオ技術 昭和22年4月号~

ラジオ受信機の設計と計算 佐藤 嘉一著 昭和30年 オーム社

新初等ラジオ教科書 大浦一行著 昭和31年オーム社

全日本真空管マニュアル 一木吉典著 ラジオ技術社 昭和33年9月発行

改訂版 日立電子管ハンドブック 誠文堂新光社 昭和38年9月発行

マツダ真空管ハンドブック 誠文堂新光社 |

原稿はここまで

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

無線と実験 401回路図集