5章 5球スーパーを組み立て時の注意と、中古部品利用のノウハウ

5球スーパーはアマチュアーが組み立てて、実用になる 現在では珍しい電子機器です。

ただ高い電圧を扱いますので、感電の危険があります。

また未使用部品でも製造後半世紀を経過したものは多いです、これらは製造当時の安全基準で作られています。

安全性の確保は全て自己責任です、充分注意して製作を楽しみましょう。

5球スーパーはアンテナ端子から取り込んだ信号をスピーカーまで、100万倍(120db)にも増幅する能力があり、慎重に配置 組み立てをする必要があります。

特に真空管はトランジスターと違って電圧駆動であり、回路がハイ・インピーダンスの部分が多いです。

このため配線や部品の間の微少な浮遊容量で結合し、増幅した信号が入力側に帰還、結果的に発振などトラブルが起きることがあります。

5ー1 組み立てる時に注意すべきこと

1)高周波部分や低周波部分の配置は入力側から出力まで信号の流れに沿って素直な形で配置しましょう。

部品は特殊な物は避け、常識的なものが好結果が得られます。

例えばTV用のハイgm真空管をラジオのIF増幅に使うなどは避けたほうが無難です。

トリマやIFTは真空管を挿入した時でも調整できる位置や方向に組み込みましょう。

特に側面から調整するタイプのIFTは配線が最適にできるだけではなくて、

真空管を挿した状態で調整もできる方向に組み込んでください。

2)6D6など、必要な部分にはシールドケースを忘れないように。

シールドケースはメーカーや製作時期によって寸法が微妙に違います。

取り付け金具と本体部分は必ずペアになったものを購入してください。

また6D6も寸法が違います、首の部分にある皿状の上部シールドにできるだけ密着した方がシールドの効果が高いです。

メタル管(金属管)やGT管でベース・シールドがあるもの(例えば6SK7−GT)は1番ピンを必ずアースします。

これを忘れると発振します。

なお6SA7(12SA7)の1番ピンはアースしますが、6SA7-GT(12SA7-GT)はベースシールドが無いのでアースは不要です。

別の言い方をするとベース接続が両者で異なります、ご注意ください。

GT管とメタル管ではソケットの接続が原則同じですが、この球のみ例外です。

高周波用のmT管ソケットはセンターピンを必ずアースします、回路図には書いて有りませんが、当然の約束事です。

3)コイル類は結合するとトラブルの元になります、アンテナコイルはシャーシの上側に、発振コイルはシャーシ下側に配置すると良いでしょう。

MWの場合は受信周波数と発振周波数は離れているので、あまり神経質になる必要はありませんが、

短波帯になると両周波数が接近してきて干渉しやすくなります、 最悪発振停止などで受信不能になります。

更に3バンドとか4バンドにもなると、例えば発振コイル相互でも干渉します。

使われていないコイルの自己共振周波数と現在受信中のバンドの発振周波数が一致する事があり、この場合エネルギーが吸い取られ、発振が止まります。

現実には狭いシャーシ内のコイル配置で、結合は避けられず、バンド切替スイッチで使用していないコイルをショートして防止します。

4)トリマ

アンテナコイルや発振コイルにトリマの無いラジオを見かけますが、これは間違いです。

昔の回路図集でトリマを書いて無いものがありますが、これはバリコンにトリマがついていると言う前提で書いたものです。

mT管時代になって2バンドが当たり前になるとトリマ無しのバリコンが普通になります。

これはバンドごとにトリマが必要なためです。

時代によって部品が変化するのです、回路図を表面的に見て、トリマが不要と誤解しないように。

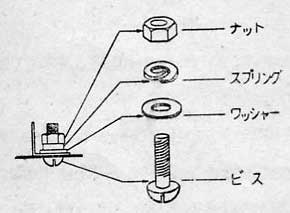

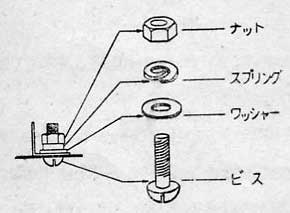

5)ネジはワッシャーを入れて固定すると緩みにくいです。

ラジオの場合 3mmφのネジを多用しますが現在のISOネジの他、昭和42年頃まで使われた旧JISネジの部品が混在します。

互換性はありませんので、注意しましょう。

マイナスネジは殆どが旧JISネジ、ISOネジは+ネジが多いですが、例外もありますので注意しましょう。

時代的には真空管ラジオの製造時期は殆ど旧JISネジの時代です。

最近はアメリカからの輸入部品もあり、これはインチネジです。

VRは必ず回転止めのピンをシャーシの穴に入れ、ナットで固定してください。

これを省略すると、後日緩んでVR自体が回転する不都合が起きます。

写真の矢印の突起が回転止めです。

製造時期により突起の位置が違う物があります。

古いラジオを修復する時は穴あけをやり直す事が多いです。

6)トランスつきラジオのヒーター配線は片側をアースします、浮かせておくとトラブルが発生しやすいです。

例外はありますが、ヒーター巻線は一次側巻線のとB巻線の間に巻かれています。

ヒーター巻線をアースすることで、一次巻線と二次のB巻線間をシールドし、雑音を軽減させる働きもあります。

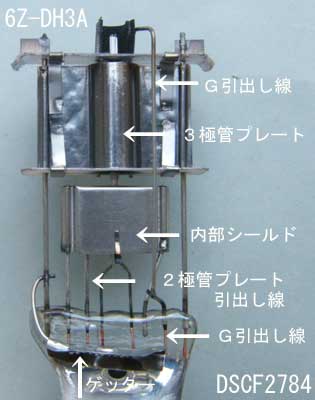

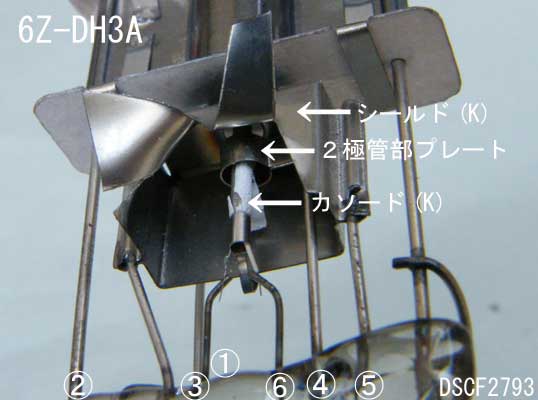

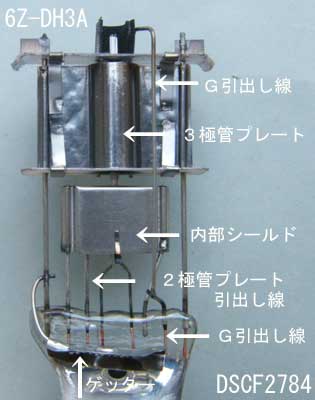

7)低周波回路 特に6Z−DH3Aや6AV6のグリッド回路はハイ インピーダンスなのでハムを拾いやすいです。

この部分を長く引き回す時はシールド線を使うなどの配慮が必要です。

さらに6Z−DH3Aはグリッドからの引き出し線が管頭部から側面を通ってベースに引き出されています。

この部分でハムを拾うので、シールドケースを使うと軽減させることができます。

低音の良く出るスピーカーを木製のキャビネットに組み込む時などに利用すると良いでしょう。

割り切って使う場合 6Z−DH3Aにはシールドケースは不要です。

8)鉄板製のシャーシの場合、アースはシャーシに半田付けすると確実です。

ニクロム線ヒーターで100Wクラスの半田こてが必要です。

鉄製シャーシにはアースベロが準備されているのが普通です。

トランスのB巻線のマイナスと平滑回路のマイナスは同じ位置でシャーシにアースするとハムが減少します。

9)トランスレスラジオの場合 電源の接地方法で、「シャーシ・アース」と「フローティング・アース」の2種類が有ります。

シャーシ・アースは電源のアースをシャーシと共通にする方法で、AC100V電源が直接シャーシに接続されたことになります。

動作は安定ですが、シャーシを触ると感電するなど嫌がる人が多かったようです。

フローティング・アースはシャーシとは別に電源用アース母線を設ける方式で、シャーシとは小容量のコンデンサーで高周波的に接地する仕掛けです。

日本ではトランスレスラジオの製造初期のものは殆どこの方式を採用しました。

安全と言う意味では多少フローティング・アース方式が優れているのですが、部品数が増え、工数もかかるので、順次 シャーシアース方式に移行しました。

ただ金属キャビネット使用の受信機などはフローティング・アースでないと危ないので、この方式のままです。

10)アンテナ端子とアンテナコイルを結ぶ配線はIF増幅段の近くを通る時はシャーシの端に寄せて配線します。

ソケットの上を横切るような配線はトラブルの元になります。

特にハイ・インピーダンスのアンテナコイルの場合は要注意です。

真空管のソケットやIFTなどの配置は配線が短くなるように、かつ配線間の結合が少ないように考慮してください。

特に真空管ソケットの向きは重要です。

11)半固定式のパディングコンデンサーをシャーシに取り付ける時はネジをシャーシと絶縁して取り付けてください。

写真に示すように絶縁物でできたワッシャーがついています。

不注意に組み込むと、高い方の周波数の伸びが悪いなど不思議な故障で悩まされることがあります。

金属板を数枚づつ相互に組み合わせた構造になっています、半田付けは全ての端子が半田付けされているか確認してください。

半田付け不良がおきやすい構造です、注意しないと後日 泣かされます。

12)ケミコンは出力管や整流管など高温になる部品からできるだけ離して配置してください。

さらに平滑用の抵抗をブロック型ケミコンの端子に直接組み込む時は、温度上昇にも充分注意してください。

悪くするとケミコンが高温になった抵抗の放熱器に使われることになります。

13)真空管の規格について

真空管は改良で規格が変わる場合があります。

例えば6Z−P1は当初プレート スクリーングリッドともに180Vで1W出力でした、その後プレートのみ250Vまでに改良されました。

改良が規格の見直しなのか製造方法の変更なのかは定かではありませんが、

古い時期に作られた真空管はその時期の規格で使用したほうが安全です、現在では貴重な球ですから大事に使用しましょう。

14)同じ名前なのに別の真空管

真空管試験器に使われている水銀整流管83を補修用に購入したことがあります。

持ち帰って箱を開けてみると、水銀入でなくて高真空整流管でした。

真空管製造終了後 83の代わりに使えると言うことで、5Z3類似の物に83の名前を印刷して販売していたようです。

83は電流の大小にかかわらず、管内の電圧降下が一定と言う水銀整流管の特徴があります。

高真空の整流管は電流の大小で電圧降下が大きく変わります。

無理に代用できないことはありませんが、測定器用としては問題があるので注意しましょう。

15)手抜きの真空管

「コラム」に記載したように 手抜き真空管もあります、これなどトラブルに見舞われないと気がつきません。

これも真空管生産 終了間際のどさくさにまぎれて作られた物のようです。

16)単巻きトランス

小型化と省資源を狙って、100Vの一次巻き線と二次巻き線(B巻線やA巻線など)を共通に使ったトランスがあります。

オートトランス式とも呼びますがこのトランスは電源のマイナス側の処理がトランスレスと同じ注意が必要です。

これを使ったラジオは少数です。

5−2 中古部品を楽しく利用するためのノウハウ

入手困難な部品の代用品の作り方や壊れた部品の修理法を紹介します。

ここに書いてあることは一つの例に過ぎません、皆さんそれぞれ工夫して工作を楽しんでください。

1)代用真空管の製作法

ST管は日本独自規格のものが多いので、入手に苦労することがあります。

6W−C5は6BE6で、6Z−DH3Aは6AV6で 6Z-P1は6AK6で、80BKや80HKは5M−K9で代用します。

不良球のベースにmT管のソケットを接着したものです。

写真を見るとつくり方が理解できると思うので、詳細は省略します。

6D6はトップグリッドの処理が面倒だし、アメリカ製の新品を購入した方が簡単です。

|

|

|

|

| 6BE6で代用 |

6AV6または6AT6で代用。

|

42の場合:6AR5

バイアス抵抗を変更すれば6AQ5でも良い。

6Z−P1の場合:6AK6を使用する。

6G6GのベースをUZに交換する方法もある。 |

5M−K9で代用する。

シリコンダイオードで代用する場合は

投入時のピーク電圧に注意が必要。 |

代用ソケットの構造。

なお写真右側はシリコンダイオードを使用した80代用品、

ダイオード以外に抵抗が直列に入れてある。

抵抗が予想以上に高熱になります、作る時は抵抗のW数と放熱に注意ください。

ダイオードだけだとB電圧が高くなります。

2)ST管の修理法

ST管は修理不能な内部の劣化以外に修理できる不良が有ります。

*ベースの接着の外れ。

筆者の場合 エポキシで接着しています、温度特性がガラスと異なるので、割れる可能性があるとの指摘があります。

しかし割れた経験はありません。

耐熱性のある粘着タイプの接着剤が良いといわれています、ただ実験したことはありません。

*トップグリッドの外れ、写真のように半田付け後 エポキシで接着します。

*ベースの半田付け不良、これは多いです一旦半田を除き、リード線を磨いて再度半田付けすれば修理完了です。

3)動作中に発生する真空管の異常現象について

*電極の内部で桃色に光る現象はグロー放電で、真空管不良です。

すぐ使用を止めて下さい、放置するとトランスやソケットが焼損するなど被害が拡大します。

ガラス壁が蛍光のように光るのは真空度が高い証で問題ありません。

*テスターで測定すると導通は正常だが、実際通電すると点灯しないことがあります。

内部に空気が入ると対流で冷やされてヒーターが光らないことや、ST管のベースとリード線の半田付け不良が主な原因です。

特に後者の場合、冷えている時のみ導通があり、通電後1秒程度で断線と言う現象がよく発生します。

*ハウリングを起こす真空管があります、特に高増幅率の6Z−DH3A等に多いです。

軽くたたくとカーン カーンと音がしますので切り分けられます。

*mT管ラジオの場合 故障の切り分けの困難な現象が非常に稀ですが発生します。

正常なラジオが1分程度で異常になる場合、この故障を疑うべきです。

本当の原因は不明ですが、内部電極の溶接が不完全で発生しているのではと想像されます。

同じ規格の真空管に交換して 切り分けるのが効率的です。

中古真空管の購入時注意するところは

ゲッターが薄くなった物は寿命が尽きかけています、使える可能性はありますが、避けた方が無難です。

ガラスの頂上部 ヒーターの真上が黒くなっているのは長時間使用した中古品の証拠です。

整流管で黒くなった部分が広範囲な場合、寿命が尽きかけています。

真空管を軽くたたくと、管内に白い粉が落ちてくる物はカソード皮膜が剥離しています、使える可能性はありますが、

購入すべきでは有りません。

右端は正常な球、その他はゲッターが薄くなっている。

電力増幅管のゲッターは薄くなることが多いです。

この球は動作しますが、残り寿命は少ないと思われます。

ゲッターが消えてしまった6W−C5.

非常に珍しいが、使えません。

ゲッターが消えた6Z-P1

使える可能性はありますが、購入すべきでは有りません。

mT管

ガラス壁が黒くなっている物は長時間使用されたものです。

頭が白くなった物は空気入りです、全く使えません。

長時間使用するとガラス壁が黒くなってきます。

更にそれが進むと銀色に光るようになります。

ガラス管内に白い粉が落ちている物は、カソード皮膜の落下です。

事故球や無理な使い方をした証拠です、購入してはいけません。

マジックアイについて

マジックアイは消耗品です、できるだけ新品を入手した方が無難です。

蛍光体の色が白から灰色になると段々暗くなり、黒っぽい中古品は殆ど光りません。

製造メーカーによって蛍光体の材質が違うようで、

多少差異がありますが、中古品は光らないことが多いと思ってください。

光らなくなった6E5は3極管として使えます。

乱暴な例として 感度は相当悪いですが6Z−DH3Aの代わりに使った事もあります。

|

コラム

手抜き構造の12AV6

この真空管は高増幅率の3極管と2極管を2個を同じガラス管内に封じ込めて有ります。

ラジオの音量が絞れない現象が発生、調べてみると12AV6の構造に原因がありました。

なんと12AV6の上部シールド板が省略されています。

このシールド板は2極管のプレートと3極管のグリッドの結合を避けるために入れたものです。

2極管に加わるIF信号は強力な局を受信すると簡単に7V程度になります、

グリッドはハイ・インピーダンスですし、浮遊容量で簡単に結合するようです。

この結果 3極管部で検波され、増幅されるので音が絞れないのです。

調べてみると レイセオンブランドですが、made in japanと書かれています。

真空管製造の終末期にはこのような手抜きした球が作られていたようです。

手持ちの物を調べると同じ構造の12AV6がRCAブランドでも見つかりました。

これも同じ日本の真空管メーカーに発注したOEM品かもしれません。

6Z-DH3Aの不思議な構造

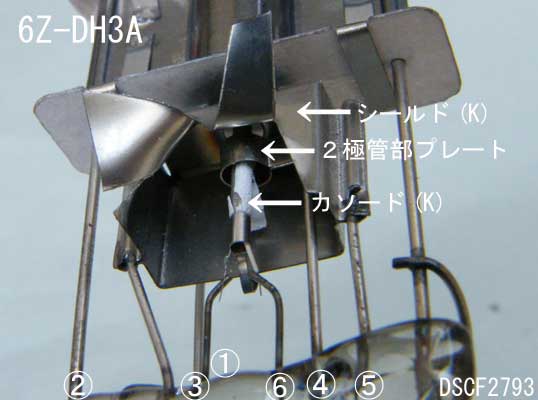

6Z−DH3Aでも2極管のプレートと3極管のグリッドがベースで隣り合わせに配置されているので、

同じように音が絞りきれない現象が発生することがあります。

この真空管のオリジナルはアメリカの75です。

75の双2極管を節約の精神で一個にしたものを、戦後 日本で6Z−DH3として開発、これが標準品でした。

これは75を使ったラジオの補修用にも使えるようトップグリッドで、省略した2極管の3ピンは無接続でした。

その後空いたピンに3極管のグリッドを引き出した6Z−DH3Aが作られました。

なお6Z−DH3から6ZーDH3Aになった時点で、2極管のプレートのピンが3から4番ピンに変わっています。

このような経緯から、グリッドの引き出し線が頭部からベースへ不自然な形で引き出されています。

この長い引出し線がアンテナになってIF信号を拾い、グリッド検波しているようです。

音が絞れ無いなど問題はあるのですが、トップグリッドより便利なので、その後6Z−DH3Aに統一されました。

この為6Z−DH3を使ったラジオは昭和22〜23年のごく短期間の製造で終了します。

なお歴史的には75→6Z−DH3→12Z−DH3A→6Z−DH3Aです。

ゲッターの反対側内部シールドを切り開いたところ

(分解時カソード皮膜が一部取れている)

数字はベースのピン番号を示す。 |

4)不良IFTの修理

キャラメル型のマイカコンデンサーを使用したものは吸湿のため、Qが落ちていることがあります。

455KHzに調整しようとした時 ピークが確認できない場合この可能性が高いです。

またチタコンの場合も不良になっていることがあります。

殆どの場合 コンデンサーを交換すると回復します。

経験的にコイルの不良よりコンデンサーの不良の方が断然多いです。

同じ容量のセラミックコンデンサーに取り替えます。

コイルの温度特性が、+なので、-特性の温度補償コンデンサーが理想的ですが簡単に入手できません。

入手の容易なCH特性(黒印 温度係数0)で交換するのが良いでしょう。

同じ容量のコンデンサーに交換します。

キャラメル型のマイカ・コンデンサー不良のIFT修理例。

チタコン不良のIFTの修理例。

|

ナショナル製IFTで注意すること

ナショナルのIFTはシャーシへの取り付けがネジでは無い物があります。

これは工場で組み立てる時には合理的な方法ですが、再利用には工夫が必要となります。

工作に自信が無い場合は採用を避けた方が無難でしょう。

もう1つ

経年変化でネジが硬くなっているのと、ボビンの固定が緩くなっていることの総合作用で、

ボビンが調整ネジと一緒に回る癖があります。

調整しようとしてネジを回すとボビンが回り 結果的にコイルを断線させることが多いです。

コイルが断線すると、修理は難しいです、初心者は使わない方が無難でしょう。

IFTを上側から見たところ。

|