IFT 中間周波トランス

2007年7月13日

スーパー受信機の性能を左右する基幹部品で、中間周波数の増幅に使われるトランスです。

ラジオの放送で使われる電波はAM変調で搬送波のほかに音声で変調してできる側帯波(side

band)を伴なっています。

周波数が低く、Qの高い単同調回路をIFTに使うと搬送波のみは正常に増幅できますが、肝心の側帯波は減衰して、高音の出ない音の悪い受信機になります。

この為 選択度も高いがある程度の幅を持って増幅できるよう複同調回路を使います。

中間周波数に同調した2組のコイルが相対して組み込まれているわけですが、この結合度を変えて希望の特性を実現させます。

使われる線材に高価なリッツ線を使ったり、普通のエナメル線で巻いたりと用途 価格に応じて多くの製品が供給されています。

当時市販されていたIFTは組み込み状態を考慮して、455(時代により463)KHzに調整済みでした。

しかし 現在入手できるものは中古品が殆どで、これらは再調整が必要と考えた方が良いでしょう。

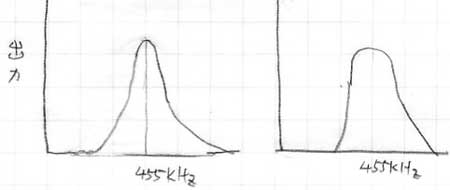

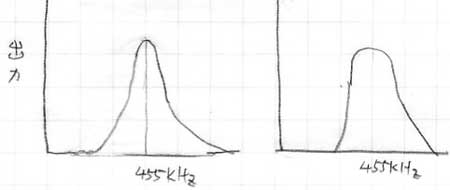

左:普通の単同調回路

同調周波数での選択度は良いので、搬送波は通過できるが、

側波帯が減衰する。

右:複同調回路

頭の部分が平坦なので側波帯の減衰が単同調回路に比べ少ない。

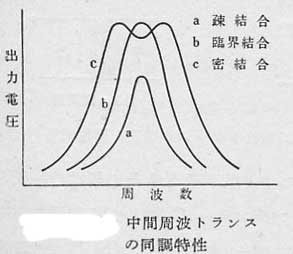

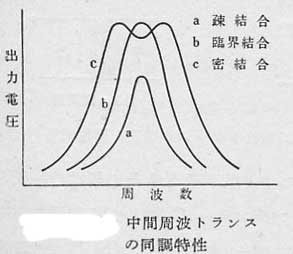

コイルとコイルの間隔を動かすことにより、結合度が変わります。

普通は臨界結合の状態で使われます。

コイルのQも結合度に影響しますので、2極管の負荷でQの低くなる検波段のコイルは、

これを補償する意味でコイルの間隔を多少狭く作ります。

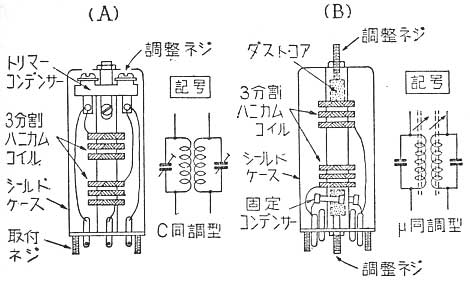

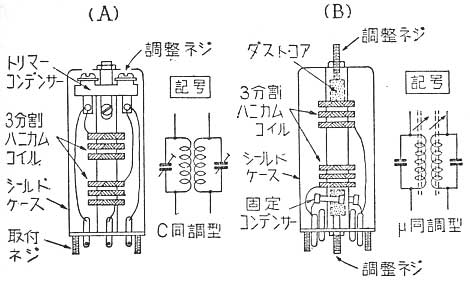

同調周波数の調整をトリマコンデンサーでするか、コアの移動で行うかにより、C同調 ミュー(μ)同調の2種類があります、

ラジオメーカーのIFTは殆どがミュー同調で、単体で売られたいたIFTもミュー同調が多いです。

C同調のIFTはアマチュアーの自作ラジオに多く使われ、周波数の調整範囲も広いので、稀にとんでもない周波数に同調していることがあります。

中古品を再利用する時は注意してください。

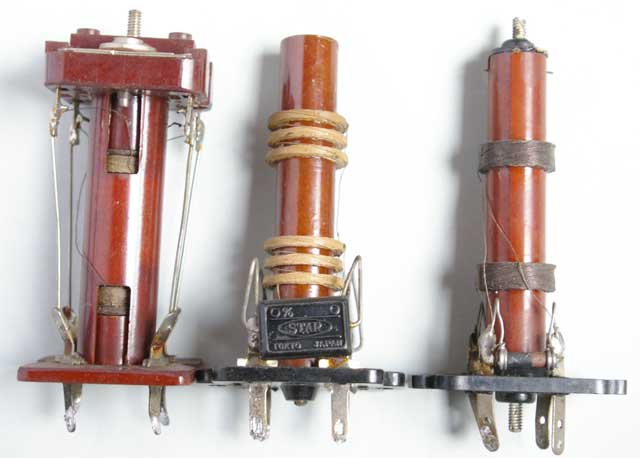

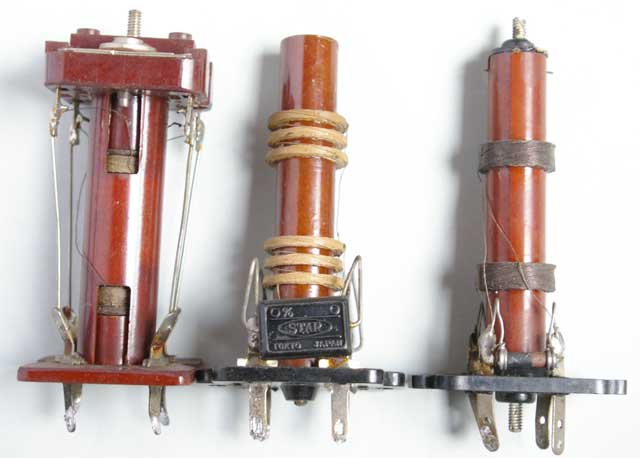

IFTの内部構造。

左側:スターC同調の例

中央:スターμ同調 上のコイルのコアはケース取り付けの為、写真にない。

右端:トリオμ同調 トリオの普及型。

普及型は巻線の方法も単純化されている。

中間周波トランスは455KHzなど特定の周波数を、ある帯域幅で増幅するために使われます、この為2個のコイルを組み合わせた複同調回路になっています。

1段増幅の場合、2個のIFTが2段増幅の場合3個のIFTを使います。

2個のコイルはそれぞれ中間周波数の455KHzに共振するように作られています、コイル相互の間隔は用途に応じて最適な値に設計されています。

コイルそのものも、インダクタンスを多くすると共振インピーダンスが高くなり、大きな増幅度が得られますが、コンデンサーの値が小さくなり、真空管の入力容量の変化で同調が狂ってきます。

分解してみるとST管用のものは100~120PF mT管用(6BA6)のものは150~200PF、1T4などの電池管用は数十PFのものが多いようです。

電池管用を6BA6などに使用すると増幅度が上がりすぎて 不安定になります。

逆に6BA6用のものを1T4に使うと感度の悪い受信機になります。

戦後一時期のコイルメーカー製IFTは感度重視で作られたので、発振しやすいなど使いにくい製品がありました、

一方メーカー製受信機に組み込まれているIFTは安定度を重視した設計になっている事が多いです。

ただナショナル製のIFTでシャーシにねじって組み込む方式のものは、メーカーが組み立てる時は合理的なのですが、再利用はやり難いです。

このIFTはコイルボビンがコアのネジと一緒に回転することがあります、調整する時は十分注意ください。

高級品のIFTはリッツ線でコイルが巻かれていて、3分割など工夫されています、一方普及品のIFTは巻線が単線で分割されていないこともあります。

最高級の受信機を作るわけではありませんので、入手できたIFTをうまく料理して ラジオを組み立ててください。

現在新品のIFTの入手は困難ですから、中古品を使うことになります、当時の広告などからIFTの素性を調べることが出来ます。

IFTには用途により、通信型受信機用に選択度を重視したもの、Hi Fi受信機用に通過帯域を可変にしたもの、電池管ポータブル用に増幅度重視のものなど、特殊なものもあります。

検波用のIFTは2極管が負荷になりますので、コイルのQが落ちます。

Qが低くなるとそのままでは結合度が疎になるので、コイルとコイルの間隔を増幅段の物に比べ少し狭くしてあります。

分解してみると殆ど同じに見えますが微妙に違います、1組のIFTはそれぞれ決められた方法で使用してください。

昭和28年 秋葉原卸問屋の 卸商報

この当時でも沢山の製品が販売されていた。

中国製IFT

http://radiokobo.sakura.ne.jp/G/repair/Kit/IFT633-1.jpg

余談

①IFTの周波数は戦前は175KHz 戦後すぐは463KHz 昭和25年ころから455KHzが多いです。

(ダブルスーパー用の50KHzのIFTも売られていました)

特に戦前はスーパーの生産も少なく、IFの周波数もまちまちですから個別に確認する必要があります。

②昭和25年ころ 「高い利得が得られるIFTが良い」と各社競作した時代があるようで、

これらのIFTにたまたまめぐり合うと発振しやすくて、手に負えなくなることがあります。

コイル専業メーカーのものにはこの傾向があるようです。

セットメーカー製のラジオから抜き出したIFTは安定度を重視したものが多いと感じます。

ナショナルのIFTは合理的生産の為、シャーシの切り込みに はめ込む固定方法を採用したものがあります、

この再利用には工夫が必要です、できれば避けたほうが良いでしょう。

③IFTを分解すると、内部のコイルには型名が書いてないので、どちらがA(前段)かB(後段 検波段)か混乱することがあります。

Bのほうがコイルの間隔がAに比べ ほんの少し狭いので切り分けることが出来ます。

これは検波段のIFTは2極管検波の為、コイルのQが落ちるので、結合度を少し蜜にしてある為です。

④HiFi用のIFTでは広帯域や可変帯域のものがあります、この調整にはゼネスコープなどの測定器(IFの帯域をブラウン管に映し出す)が必要です。