最近では永久磁石を使ったスピーカーしか見かけませんが、当時は励磁型ダイナミックスピーカー、パーマネント・ダイナミックスピーカーと区別していました。

マグネチックスピーカーより、大きな音が出せ、かつ低音が出るので高級ラジオに使われました。

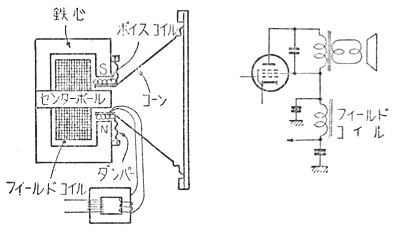

フィールドコイルに直流を流し、センターポールを電磁石にします。

大型のものは専用電源を持ったものもありますが、ラジオ用ではB電源の平滑用チョークコイルの代わりに使う例が殆どです。

この為電源トランスのB巻線は、フィールドコイルでの電圧降下を見込んで80〜100V高くしてあります。

6インチ半(16cm)のものはフィールドコイルの巻線抵抗は2500オーム程度で、電流は30〜40mA流します。

スピーカーの口径や出力が大きくなると巻線が太くなると抵抗も低くなり、1500オームや1000オームのものがあります。

より強力に励磁するため、電流は60〜130mAと大きくなります。

小型のものは日本では昭和20年代後半、電磁石に代わり永久磁石を使ったパーマネントスピーカーに移行します。

マニアの間では人気があるのですが、壊れると代わりを見つけるのに苦労します。

ダイナミックスピーカーはマグネチックスピーカーと違い、ボイスコイルの巻数は少なく、インピーダンスが数Ω〜数十Ωです。

出力管の負荷として直接接続するのは難しいので殆どの場合 出力トランスでインピーダンス変換をして使います。