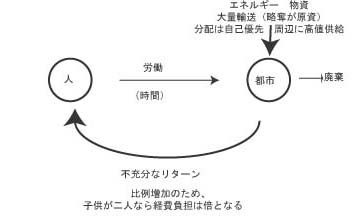

人間は、都市に、労働(時間)を提供し、都市は賃金を提供する。

都市は内部の労働と、外部から大量輸送によるエネルギー・物資を調達(略奪吸引)し、自らを維持する。

そして、消費の終わった物資は、廃棄する。

単純廃棄は、永続不可能であり、浪費と表現できます。(開放系である)

(略奪先に返却・循環・完結しないため、マイナスのスパイラル圧力がある。)

都会での人間の収入は、基本的に時間と比例します。(乗数労働ではなく、比例労働であり単純な構造です)

収入額は利潤を控除されたあとのため、自己消費した場合よりも減額されなければなりません。(売ったら損しなければならない)

しかも1系統の賃金収入のみで、すべての需要を充足しなければならないのです。

収入の多様化ができず、基本的に虚弱で不安定な経済基盤となります。

(ここでもマイナスのスパイラルが潜在的にある。)

(ここでいう多様化は、仮想貨幣のほかに現物経済があるといった多様化であり、仮想貨幣の多様な獲得方法の確保という多様化ではありません。貨幣にたよった収入と蓄積は、すべて一系統で本質的に虚弱と考えています)

なぜなら、貨幣という資産は流動的で、外部から操作が可能だからです。相場変動やデリバティブなどにより、吸い上げられて実質を失う可能性があります。

そして・・時間の切り売りをするしかない都市居住者は、必然的に�「時間欠乏症」になります。(エンデのモモの解決は無意味です)

時間の切り売りは、蓄積できず、また不充分なリターンなのだから自転車操業となり、ペースダウンすることもできない。ムダな時間を過ごしたら、生死に直結するのです。(停まったら終わり)

また、都市では、事業拡大のための用地や、必要な物資・エネルギーを自己生産できないので、周辺へ無原則に拡大し、またより遠隔地から消費する物資などを求めていかねばなりません。

都市の本質は、情報です。経済を経営するための中核人間の対面ネットワークの存在が都市機能となります。そして情報の有無は、行動の質を決定的に左右します。

また、物資の集積は、都市そのものです。

集積場所は、到着地であり、到着地が物資の配分を決定します。

自己消費した余剰を都市は周辺に配分し、支配します。

分配はコストを高くし、結果として周辺よりも、都市のコスト的優越性が保たれます。(周辺の農村や、遠隔地では物価が高くなる)

しかし、情報がITの発達で無償化し、大量輸送が細分化した輸送に変わり、地産地消になれば、都市の優位性は失われ、都市は不要となる(生き残れない)かもしれません。

都市は、エネルギーと物資と、人材を自ら生み出せません。どれも基本的に消費していきます。いわば存在するだけでコストがかかってしまうのが都市です。

(都市ブラック�ホ�ー�ル論・あるいは都市墓場論 参考)

都市は、投入したエネルギーなどのリターンを少なくする中間搾取者ともいえるかもしれません。

都市は収奪する周辺地帯から比べると力が集中して隔絶しているためバキューム効果が高い。そのため、単体の地方のひとつが対抗しようとしてもできない力の差があります。ですから、周辺地域は都市に負け続けます。

過去の歴史で飢餓のさいに、農村で餓死が続出しても、すぐそばの都市でほとんど餓死が発生しないのはそのためなのです。

都市は吸い取られる側の窮状に手を差し伸べることはないどころか、都市の存在そのものが飢餓や農村衰退の発生原因になりえます。

(3.11であきらかになった、原発立地地方と都市の関係も興味深いです)

また、高速移動・大量移動は、インフラが必要であり、都市のみに意味がある。

都市にしかできないことは、集中学習・体面による人的交流である。

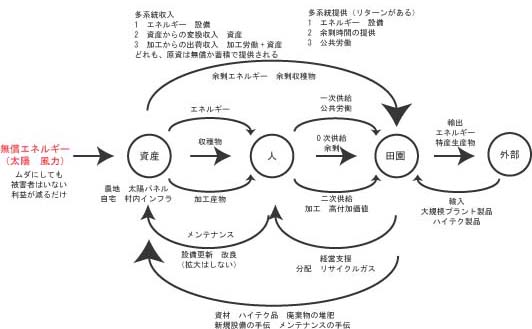

農村の単純モデル

(未来を想定したモデルです)

受取るエネルギーは、もともと、無償であった。(無償の太陽光線、無償の土地、水、森)

使用できるエネルギー、資源は限りがある。閉鎖空間である。

そのためムダな仕事はしてはならない。

閉鎖空間の限界を越えた仕事は禁止されねばならない。ムダな仕事は貧困に結びつく。

その一方、資源を投入しない効率化(知恵による合理化)は極力行なわねばならない。

同時に、もともと無償の資源を利用するのだから、利用しないでいても、被害者はいない。利益が減り、扶養可能人数が減るぐらいである。(安全な経営が可能である)

人間の投入するエネルギーは、時間の制約があるが、農作物の要求する特定の時間以外は意味がない。

そのため、人間の時間は、繁期と、閑期のバラツキが発生する。(季節変動)

この余剰時間が、貧困によるマイナス圧力をうけて、状況の打開・貧困の解消をめざして効率の悪い仕事に投入されると、生活の一切の余裕はなくなる。

農業を自動化することは比較的容易です。この場合、単純加工業となり、従事する人口は際限なく減少しても、問題がなくなる。

先進国ほど農業従事労働者か少なく、生産性が高く、作物が余剰になってしまうというパラドックスがあります。

しかし、かといって、すべての人間は農業受益者なのだから、関係がないどころか、農業にいかにつながっているかが、農村都市含めた全人間の死活的条件なのです。

そのため、エネルギーと資源があれば、複数の系統からの収入が可能となる。

農地→農産物

太陽発電パネル→電力の販売

余剰時間労働→各種手工業

農産物加工品→高付加価値加工食品

しかも、機械化する設備を持つことで、労働成果は時間に比例したものではなく、乗数的に拡大可能である。

(収入ソースが複数で、拡大効果、効率化の余地が大きい)

全体に考えれば、農村の活動は、�「生産」であり、乗数効果のある�「経営」となる。時間と比例した都市の本質的に単純肉体労働(事務など座業であっても肉体労働)とは性格が違う。

複数の収入・生活手段の確保により、長期的により安全な生活環境が維持可能。(冗長性が高く、ひとつの手段が閉ざされても影響が少なくできる)

複数の自動的収入があれば、失業は怖くない。むしろ安易な仕事するほうが危険かもしれない。

この場合に必要とされる仕事は、自立した生活を担保しているうえで、さらに高次元な責任と結果を求められる不可欠の仕事になる。

つまり、実行者にはとっての名誉な行為となっていく。

この場合、報酬は絶対に必要なものではなくなる。しかし、全身全霊を投入しなければならない天職となってもおかしくない。(私欲を離れた聖職化)

(経営がうまくいかなければ、従事者の拘束時間は、都市の単純労働より長く、激しくなる。一般の会社でも経営者=社長の責務は重く、とるべき公共的責任は命にかえても果たさねばならないときがあるので、当然といえるでしょう・・。)

閉鎖環境のため、永続するためには限りある資源は、無償で手に入れたものであろうと、循環させねばならない。廃棄品は原則として出してはならない。

(都市はそもそも永続する発想はない。永遠のその場かぎりの空間主義・使い捨て主義になるしかない)

生命の目標は、もともと�「永続して存在する・生きること」ことなのだから、安全な環境とは、閉鎖して完全循環する�「場所」である。

そのため、輸出輸入(貿易)は、エネルギー循環、物質循環を維持できる範囲にとどめる必要がある。(少量の貿易品で、必要がまかなえれば最善)

ところが、基本的に小規模なため、外部から大規模なダンピングが行なわれ、大量で表面上安価なエネルギーと物資が洪水状態でおしよせると、対抗手段がなくなって循環システムが崩壊する。

(まともにやれば都市には勝てない。正攻法では対抗できない。)(大型店に中小商店がつぶされるのと同じである)

だから・・ コスト差があるものに対しては、時限的な�「関税」により、環境を維持しつつ、同じコストで自己調達可能なように効率化しなければならないし、それが実現できたらダンピングを糾弾する論陣を形成して、言論で防がねばならない。

20160203 T.Sakurai (おにはそと ふくはうち)

|

|

都市の特徴

|

|

農村の特徴

|

|

|

評価

|

|

評価

|

|

対策

|

|

×

|

開放系経済 |

|

|

○

|

閉鎖系経済 |

|

|

|

|

△

|

給与生活 高学歴必要 晩婚化 |

○

|

多様な収入 学歴より能力 早期婚姻可能 |

|

|

×

|

比例単純労働 奴隷的 |

|

○

|

乗数複雑労働 経営的 |

|

|

|

×

|

長時間拘束労働 長時間学習 時間欠乏症 |

○

|

必要以上の労働・学習不要 余暇捻出可能 |

|

|

×

|

核家族 子育て負担 孤独な老後 |

○

|

家族形成可能 子育て協力 老後介護協力 |

|

|

×

|

永続的相続可能な資産資本の形成不可 |

○

|

永続的に維持・発展できる資産形成可能 |

|

|

×

|

地域社会の機能不全 |

|

△

|

地域社会と協力しないと一切機能しない |

自由と尊厳を確保する適正な�「思想」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

×

|

エネルギー・資源の大量消費(止まれば破滅) |

○

|

無償エネルギー・資源の少量獲得 |

|

|

△

|

大量高速移動 が必要 |

|

△

|

経済規模が小さいので移動距離・量が少ない |

|

×

|

大量廃棄 |

|

|

○

|

物質の循環が可能 |

|

|

|

|

××

|

周辺から吸引が必要 長期的存続不可 |

○○

|

自立可能 永続的存続をめざす |

|

|

|

○

|

対面活動 教育 情報交換 |

×

|

情報の入手が遅れる |

|

|

IT化 知識の流動化 |

|

△

|

グローバル経済 |

|

○

|

地産地消 |

|

|

|

|

|

○

|

周辺地帯への優位性 |

|

×

|

大都市に個々撃破される |

|

事実上の関税・排除措置 |

|

○

|

遠隔地から資源を吸引(略奪)可能 |

×

|

都市から資源や人材を吸引される |

必要以上人口増加不可 高値で販売 流出させない |

|

○

|

吸引物資で大規模ダンピングしシェア独占 |

×

|

規模の違うダンピング圧力に抵抗困難 |

収入源の多様化と高付加価値化 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

○

|

小災害への耐久性が高い |

△

|

小災害にみまわれやすい |

|

充実した想定と準備 |

|

×

|

大災害への対処方法はない |

△

|

大災害に自力で耐えられる可能性がある |

対策強化 |

|

△

|

飢餓に強い(権力がなければ崩壊) |

△

|

飢餓に弱い(都市に負ける) |

|

備蓄の強化 |

|

○

|

分配に主導権 内部物価を抑える |

×

|

都市からの分配は劣位 相対的に高物価 |

輸入の最小限化 必要物資の自給めざす |

|

×

|

備蓄はない |

|

|

○

|

備蓄可能 |

|

|

|

|

|

×

|

エネルギー・資源・人材の自給不可 |

○

|

基本物資の自給可能 |

|

|

そのために最小限の必要をどう設定するか |

|

×

|

ゴミ処理ができない |

|

○

|

完全リサイクル可能 |

|

|

リサイクルできないものは使用しない |

|

×

|

事業拡大で無原則増殖・不安定化 |

○

|

環境の範囲内で拡大は止まる(安定できる) |

|

|

××

|

少子化がとまらない |

|

△

|

人口の再生産可能(人口爆発の可能性あり) |

人口増加させない |

生産と消費のパラドックス

世界の穀物生産量は、2013年で27億7993万�ト�ンです。

人口は、2015年国連統計で73億4900万人です。

一人当たり、年間378キロの穀物があることになります。食糧問題は存在しない(はず)です。

まず、飢餓水準にならない分量の穀物を各人に分配し、残りを家畜飼料として食肉、乳製品などにすればいいのですが、それがなされていないというわけです。これは地球規模の犯罪でしょう。

同時に、地球は無限に増殖する人間を養うことはできません。適正な人口規模は20億人程度といわれたこともあります。

どのような根拠で、どのような計算をしてもいいのですが、事実はひとつです。

飢餓はもっとも悲惨な人間の不幸ですし、また、人口過剰による環境破壊は、人間の愚かさを広告するようなものです。

両方のバカバカしいとしかいいようがない愚行が進行する以上、破局はどこかで確実でしょう。

だれかがなんとかしてくれると思いますか?

歴史上、解決したことはないような気がしますので、私はあまり、楽観しておりません。

都市になんか住んでる場合じゃないような気もするのです。

20160205 T.Sakurai

農村の余剰生産により人口が増加し、結果として、まんえんする貧困は、権力の強化に利用されてきました。

農村から都市に追い詰められた人々には、常にあらゆる方法で死を与えることでバランスをとっていたのです。

そのひとつが、死より名誉を求めよとの美名により、長じて貧して死ぬより、華やかな冒険の死出の旅を選ばせるものです。

現代の自爆テロそのものの行動原理で、歴史上、貧者は兵士となり、処分されていきました。

(スイスの傭兵輸出は有名です)

同時に、権力(都市)によって、人間が使い捨てにされるのだから、物資が使い捨てされるのは、不思議ではありません。

歴代の各地の大都市の生産性をもたない巨大建造物の数々は、物資の使い捨てそのものです。

これは貧民の血を吸い上げ、環境破壊をやっていますと自己表明しているようなものではありませんか?。 実に正直です。

足ることを知らない発想の、物質的に略奪したぶんリッチで貧しい思考の表現物なのですが、どの建造物も、数歩離れてみれば、どれもしょせんとるにたらない規模で、後世に負担のみ残す�「巨大建築物」でしかありません。

ですから・・9.11は・・、必然だったのかもしれません。

お互いの自爆テロにより、お互いの搾取のモニュメントを破壊しあうという、象徴的行為だったとしたら、わかりやすくなると思うのです。

(現代中国の、都市と農村住人の扱いの違い(身分差別)は、あまりにもわかりやすい典型例で、今も世界中に堅固にのこる構造の基本を示してくれます。)

20160205 T.Sakurai

「私は都市の成長を悪とみなす。それは人類と世界にとって不幸であり、イギリスにとっても、インドにとってはなおさらのこと不幸である。イギリスは都市を通じて、インドを搾取している。インドの都市はまたインドの農村を搾取している。村落の血液は都市に建設される堂々たる建造物のセメントになっている。私は今日ますます太くなっていく都市の動脈に流れる血液をもう一度村落の血管に戻したい」

マハトマ・ガンジーの言葉(「都市の論理」p111より引用)

・・・さすがです。

非暴力の人生を貫いたマハトマ・ガンジーは1948年1月30日、ヒンズー国粋主義者に暗殺された。「やむなくば、決して殺してはならない。死は不名誉よりはるかによいのだ」。78歳だった。

上記は、古い新聞の切り抜きからのガンジーの紹介。自分自身もそう思う。でも家族を殺されそうになったら、この言葉には従えない。

(愚痴)

都市にせよ農村にせよ、人間は、自分を追い込んでしまう悪癖がある。

判断力が甘く、見通しが短絡的なのだろうが、結局は誤った選択となる。(愚かといえばそれまでだが哀しいものである)

欲望をもつとロクなことはない。知恵の伝達は、時間をかけねばならない。自分で自分を破壊する性質を人間は、自覚的客観的にとらえて、それを防止するセーフティネットを確立しておかねばならないのでしょう。

この項の名称としては、「モデル」は不適切です。そのうち変えます。

|