学習院大学の探検部が目白洞を発見したのは1969年3月のことである。

2005年の4月、36年ぶりに目白洞を訪れた機会に、

発見当時の状況を振り返ってみることにした。

洞窟探検(ケイビング)は、

今でも世間一般に広く知られた活動とは言えないと思うが、

1969年当時の日本は、

大学探検部を含む一部の限られた人たちが、

取り組んでいた時代であった。

筆者の所属していた学習院大学の探検部について言えば、

沖永良部島などで鍾乳洞調査をし、

少しずつケイビングの経験を積みかさねていた。

だが、横に長く延びたいわゆる横穴だけに入っていたのでは冒険的要素が少なく、

面白味に欠ける。

そこで、タテ穴をやってみようという機運が高まって、

準備を開始したのが1968年だった。

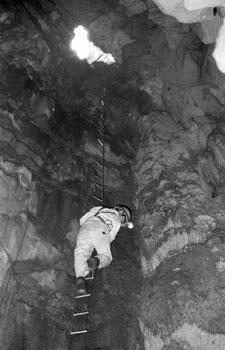

タテ穴をやるにはワイヤ梯子を初めとする道具が必要である。

ワイヤ梯子は市販されていなかったので、

本で仕入れた知識をもとにワイヤ、ジュラルミンのパイプなどの材料を購入して自作した。

参考にした本は、主に「洞穴探検」(山内浩著、筑摩書房グリーンベルトシリーズ)である。

この本にはタテ穴を含めたケイビング全般が網羅されており、

これからタテ穴探検をやろうとしていた我々には大変役に立った。

実際に材料を購入し、

組み上げていく段になり、

細部でわからない事柄がでると、

著者の山内先生(当時、愛媛大学助教授)に手紙を書いて、

ご教示いただいたこともあった。

10mのワイヤ梯子5本を作るのに、3ヶ月ほど費やした。

ワイヤ梯子の作成と並んで、

タテ穴探検の実践の場をどこにするかも大きな問題だった。

既知のタテ穴で練習ができ、

その上で新しいタテ穴を見つけられそうな場所という虫のよい考えを持っていたからだ。

東京の近くには規模の大きいタテ穴がなさそうであった。

カルスト台地で有名な秋吉台にはいくつかのタテ穴がすでに知られていたが、

ここは日本では鍾乳洞の調査が最も進んでいる地域なので、

新しい鍾乳洞が見つかる可能性は低い。

国立科学博物館の先生方とも相談して、

平尾台を目的地を選んだ。

ここならすでに知られたタテ穴もあるし、

大した根拠はないが、

新しいタテ穴発見のチャンスがありそうだったからである。

こうして、探検部ケイビング班の1969年の春合宿が、

平尾台で行われることになった。

参加者はO君、H君、Y君とリーダーの私の合計4人。

出発の前日に出来上がったワイヤ梯子を各自のキスリングに詰め込んで、

3月4日に東京を夜行列車で出発。

翌5日から約2週間の予定で、平尾台での活動を開始した。

宿として平尾台センター近くの婦人ホームの広間を貸してもらった。

ここがベースキャンプのようなもので、寝袋と自炊道具を使っての合宿生活である。

公共の施設をその目的外に貸してくれるという、今では想像できないのどかな時代だったのである。

平尾台は参加者全員にとって初めての地である。

右も左もわからないので、小倉刑務所の職員で作る山岳部探検班の方々にお願いして、

タテ穴に関する情報を教えていただいた。

その情報に基づいて、まず八窪ノ穴(深さ30m)に入った。

これが我々にとっての初めてのタテ穴だったが、あまり深くないので練習にはちょうどよかった。

続いて人参窪第一洞(深さ62m)に挑戦したが、

こちらは用意した10m5本のワイヤ梯子では底まで届かないことがわかっていたので、

小倉刑務所山岳部のワイヤ梯子1本10mを借りての入洞だった。

これくらいの深さになると、梯子をつたって底まで降りるのも上がるのも一苦労で、底から地上には声も届かない。

こうして一通りタテ穴探検の経験を積んで、いよいよ新洞の探索を行うことになった。

東京で得た情報では、

現地の聞き込みなどを行えば新洞の発見の可能性がかなりあると見込んでいたのだが、

いざ現地で関係者の話を聞いてみると、

すでに相当丹念に調査が行われていて、

これからの聞き込みで新たな情報が得られる見通しがないことがわかった。

聞き込み調査で鍾乳洞が見つかるチャンスがほとんど期待できないとなると、

あとは非効率でも我々の足で探すしかない。

連日、羊群原から貝殻山にかけての一帯を手分けして鍾乳洞を捜す日々が始まった。

途中に雨や雪の日があったりで活動できない日も多く、

成果が上がらないまま合宿最後の行動日の3月17日を迎えた。

この日は新洞探索最後の日でもあるので、

全員気合が入っていたのか、

予定の時間より早く起きて、

早朝から探索に出かけた。

日差しがあるのに雪が舞うという幻想的な光景の中、

中峠と芳ガ谷の中間付近を捜し回った。

O君とY君から興奮した声で、洞窟発見の知らせがもたらされたのは昼過ぎだった。

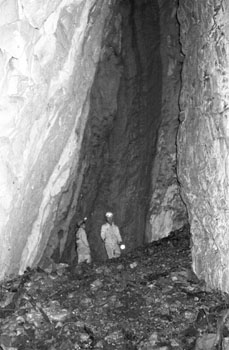

早速全員で入ってみる。

地上に出ている穴は、

人が一人やっと通れるほどの狭さである。

急傾斜の狭い穴をたどって地下にもぐると、

落盤の跡がある広い空間に出て、

水も流れている。

見事な鍾乳石が林立している。

ざっと歩いたみたところ100〜200mはある。

人の歩いた形跡はまったくないので、

新発見の鍾乳洞であることは疑いなかった。

つまり我々が、この手付かずの鍾乳洞に最初に入った人間になったわけである。

幸運の女神が合宿最後の日に我々に微笑んだ。

見つかった洞窟は目的としたタテ穴ではなかったが、

大洞窟の発見に比べたらどうでもよいことだった。

すぐに合宿を1週間延期して測量などの調査を行った。

その結果、この鍾乳洞はさらに長く続いていることがわかったのだが、

もう時間切れとなり、詳細な調査は第2次以降の平尾台調査にゆだねられることになった。

新しい鍾乳洞には当然名前がない。

地元の関係者の方々とも相談したが、

なかなか適当な名前が浮かばない。

それで、我々の大学の所在地にちなんで、

目白洞と名づけたのが命名の由来である。

国土地理院の今の地形図(刈田)を広げると、

目白洞と表記されているのが見える。

ということは、学習院大学探検部の40年を超す活動の中で、

我々が命名した場所が地形図に載っている唯一の例ということになるだろう。

これは多少自慢できることに違いないと思っている。