・柿の葉の紅葉(2013/11/26)

s.jpg)

東京でもこの数日で紅葉が一気に進んできた。

紅葉といえば、どうしてもカエデやイチョウなど、すべての葉が鮮やかな赤や黄色の一色に塗りつぶされるような 木に目が行きがちだ。 しかし、カエデやイチョウ以外でも紅葉する種類の木は多い。 家の周辺で見かける木では、桜や柿の木の紅葉が、派手さはないがいろいろな色が混在していて、 なかなかに味わい深い。

写真は、11月25日に撮った我が家の柿の木の紅葉である。 数日前までは、緑の部分が多かったのに、気がついたらすっかり色づいていた。

柿紅葉(かきもみじ)という言葉があるくらいだから、紅葉は古くから知られている。 しかし、東京周辺では、柿の木が群生している場所はほとんど見かけず、紅葉も鮮やかさに欠けるために、 あまり注目されないようだ。 右の写真を撮った数時間後に、植木屋さんによって、この柿の木はすっかり丸坊主にされてしまった。 柿の木に葉がなくなると、本格的な冬も近い。

ちなみに、今年、この柿の木は不作で、ほとんど実がならなかった。 柿は、紅葉より実のほうが期待される木なのに残念。

・「明治のこころ」(江戸東京博物館特別展)(2013/10/16)

「明治のこころ」と題した特別展(江戸東京博物館2013/9/14〜2013/12/8)に出かけてみた。 見に行くことになったきっかけは、展示品がエドワード・モース(大森貝塚の発見者)によって収集され、 ピーボディー・エセックス博物館とボストン美術館に所蔵されている「モースコレクション」から選ばれているからだ。

筆者は1980年代にボストンに滞在していたことがあり、これら2つの博物館をよく訪れたものである。 特に、セーラムにあるピーボディー・エセックス博物館(当時はセーラム・ピーボディー博物館と称していた)には、 何度となく足を運んだことがある。 というのも、セーラムは海辺の歴史のある魅力的な町で、 いろいろと見どころがあるからである。 その上、私が住んでいた町(ビバリー)の近くだったので、自然とセーラムに行く機会が多く、博物館に寄ることも多かった。

もっとも、初めてセーラム・ピーボディー博物館を訪れ、外観を見たときは、 田舎町の規模の小さな古びた博物館くらいにしか思えなかった。 しかし、いざ中を歩いてみると、日本に関する幅広い収集品に驚いたのを憶えている。 明治時代初期の多様な生活用具をよくもまあこんなに集めたものと感心してしまった。

その収蔵品が日本にやってくるのだから、見に行かないわけにいかない。

江戸東京博物館で、今回久しぶりにモース・コレクションを見て、やはりこれだけの規模で日本の生活道具を収集したモース の炯眼と情熱に感服せざるをえない。

そういうモースの功績の話は抜きにしても、今はもう失われてしまった古い日常の生活道具に興味のある人には 必見の特別展だ。 ちょっと意外だったのは、今回の展示では根付があまり多くないように思えたことだ。

・キンモクセイの花(2013/10/06)

今年もキンモクセイの花が咲いた。 我が家の庭にキンモクセイの木が1本あり、毎年秋、小さな橙色の花を房状に付け、独特の香りがあたりに漂い始めると、 秋が深まってきたことを知る。

この花はどういうわけか、ある日、前触れなく一斉に花を咲かせ、 気がつくと、よい香りを放っている。

キンモクセイは大気汚染に敏感だと言われている。 だいぶ前の話だが、東京の環七周辺などで排気ガス問題が今より深刻だった頃は、幹線道路の近くではキンモクセイが花を つけなくなった、と言われていたことを思い出す。 最近はそのような話を聞かないようなので、大気汚染問題も改善しているのだろう。

写真は、蚕糸の森公園で2013/10/6に撮影。

・デジタルカメラ用バッテリーの充電(2013/10/05)

最近はデジタルカメラとバッテリーの両方の進歩によって、1回充電すれば、長時間の使用が 可能になっている。 それでも、カメラを屋外で使用するにはバッテリーを充電しておく必要があることに変わりはない。

そこで困るのは、カメラメーカーによって充電器ランプの表示がまちまちなことだ。 筆者の場合、通常3機種のデジカメを使っているから、充電時のランプ表示で頭が混乱する。

例えば、キャノンの5DMark2の場合、充電中はオレンジのランプが点滅し、充電完了で緑が点灯する。

一方、ペンタックスのK-5の場合、充電中は緑色ランプが点灯し、充電完了で消灯する。

リコーのGX200では、充電中が緑色ランプが点灯、充電完了が消灯なのはペンタックスK-5と共通だが、 端子の汚れなどがあるときは緑色ランプが点滅する。

筆者の場合、充電のたびに混乱してわからなくなり、マニュアルで確かめている。 複数機種のカメラを使用している人は、世の中に多いと思うのだが、充電のときに迷ったりしないのだろうか。

・万年筆と雨(2013/09/05)

今朝(9月5日)は、雷雨の音で目を覚ました。 その後も雨が降ったり止んだりの空模様で、外出する気にもなれず、葉書でも書こうと思い立った。 書き終わったら投函だが、ここで考えなければいけないのが天気の行方だ。

というのも、約1年前から手紙や葉書の宛名と文面は万年筆で書いているからで、雨の中を屋外にあるポストに投函すると、 水に濡れて字が滲んでしまうことがある。 できれば先方に届くまで雨に降られない方が望ましい。

過去に、知人から受け取った葉書が、雨に濡れて一部判読できなくなっていたという経験をして以来、雨の日の投函には 気をつけるようにしている。

結局、午後になって、もう雨が降りそうもなくなってから葉書をポストに投函した。

水に濡れると字がどのくらい滲むかは、インクのメーカーや種類、条件によって変わる。 インターネット上でもいくつかの実験例が報告されている。 筆者が使っているペリカンのインクは耐水性があまりよくないようだ。 実際に書いた字に水をかけると滲んでしまう。 ヨーロッパでは日本ほど雨が多くないことが、インクの耐水性の面に現れているのかもしれない。

でも、なにかとせわしい世の中で、天気を気にしながら手紙や葉書を出すのも悪くないと思っている。

・デジタル画像データ(2013/07/19)

身の回りでデジタル化が進んで、意識するしないにかかわらずその恩恵を受けているが、最近実感した例を一つ紹介したい。

もともと山行時にカメラを持って歩き、写真を撮るのは、デジタルカメラ普及以前から続く私の趣味である。 その写真データについての話だ。

先日、奥多摩の大岳山に登り、その記録を写真付きでホームページに載せようとした。 ここまでは、いつものことだが、大岳山の山容に特徴があることを思い出し、その点について考察してみることを思いついた。 今までに、大岳山をいろんな山から撮った記憶があるから、それを整理して、 大岳山の見え方の違いを比較したら面白いだろうという考えだ。

調べた結果、4つの山の頂上から撮った写真に大岳山が写っていた。 中神駅からの写真と合わせて5つの方角の違う写真によって、見え方がどう異なるのかを比較することができた。 こんな手間のかかることをやる気になったのは、デジカメの全データがパソコンのハードディスクに入っているからである。 記憶をたぐって、大岳山の写っていそうな写真を片っ端から見ていった。 膨大というほどの量でもないので、わりと短時間で終わった。 これが、もしポジやネガフィルムのデータだったら、実行しなかった可能性が大きい。 ポジやネガのデータは全部をプリントしているわけではないので、原画像をルーペで拡大しながら大岳山を探すことになる。 こんな作業は考えただけでも尻込みしてしまう。

それにデジカメになってから、見えるものはとりあえず撮っておこうという姿勢で風景を写真に収めている のも、こういう時に役立っている。 フィルム時代には、これはという被写体に限ってシャッターを切っていたので、どうでもいいような景色は撮っていないことが 多い。

その弊害として、最近は、1枚の写真にあまり神経を集中して撮らない傾向があるのも事実だ。

・野川ウォーキング(2013/05/23)

東京の西部を流れる野川(のがわ)の名前は、全国的にはそれほど有名ではないかもしれない。 長さは20kmほどしかないし、水量が多いわけでも著名な景勝地があるわけでもない。 しかし、のんびりと川沿いの遊歩道を健康目的、つまり散歩の延長感覚で歩く分には、なかなかに捨てがたい魅力がある。

私が野川を歩き出したのはウォーキング仲間に誘われたのがきっかけで、これまで数回にわたって 武蔵小金井駅から深大寺までを歩いている。 途中で多磨墓地や調布飛行場に寄り道したり、カワセミを観察したりして、 仕上げに深大寺で蕎麦を食べると、半日コースとしてちょうどよい。

何回か歩くうちに、深大寺から先の下流部も歩いてみようという話になり、2013年5月中旬に実行することになった。 ここではその様子を紹介する。

まず野川の概要だが、地図に示すように、水源は国分寺の日立中央研究所内にある。 そこから二子玉川で多摩川に合流するまでほぼ南東を向いた約20kmの流路だ。 その流れのほとんどに遊歩道ないし自転車道路が付いている。

完全踏破を目指すには国分寺から出発すべきだが、記録を作ろうなどという気負いはないので、 いつもの通り武蔵小金井駅を、少し早目の8時半に出発。 ハケの道を通って野川に出る。 ここからはしばらく新緑のきれいな野川に沿って歩く。 いつもは調布飛行場が見える丘に寄り道したりするのだが、先が長いので今回はパス。

野川での楽しみに、野鳥観察がある。 戦後の高度成長期には川が汚れていたようだが、今は清流が戻り鳥も多い。 中でも、カワセミは羽の色が鮮やかで、ついつい見とれてしまう。 今回も見ることができた。 カワセミが好んでとまる木や岩はだいたい決まっているようで、そのような場所にはカワセミ目当てのカメラマンが 数人集まっているのか普通だ。 常連の人たちは皆りっぱな望遠レンズつきの一眼レフを構えている。 私も今までに望遠ズームレンズでカワセミを何度か撮影しているが、 持っている交換レンズの焦点距離が最長で300mm(35mm判換算)なので、ちょっと役不足だ。 見栄えのする写真を撮るには400mmから500mmくらいは欲しいところである。

いったん野川から離れて深大寺に10時過ぎに到着。 ここで腹ごしらえに蕎麦を食べる。 時間が早いので、お店が開いているか心配したが、すでに営業しているお店がすぐに見つかった。 こんなに早い時間でもお客がかなり入っているので、さすがは蕎麦で有名な深大寺と感心する。 お客は朝食として蕎麦を食べているのだろうか? それとも朝昼兼用なのか?

蕎麦を食べて一息つき、深大寺に参拝後、また野川に戻ってひたすら歩く。 といっても、3人で取留めのない世間話をしながらだ。

歩くに従い、上流部の緑豊かな田舎と市街地がモザイクになったような環境から、 だんだんと高層マンションなどが多くなって、都会の雰囲気が色濃くなる。 特に京王線を越えて世田谷区に入るあたりからは遊歩道も赤く塗られ、都会の中の公園の散策路といった趣きになる。 だが土地に余裕がないからか、休もうと思ってもベンチが少なかったりで、 深大寺の次の休憩地は、次大夫掘(じだゆうぼり)公園になった。

s.jpg)

この公園では、アカボシゴマダラの白化した春型が眼の前の笹に舞い降りた。 慌ててコンパクトデジカメ(RICOH GX200)を取り出して撮影した写真1枚を載せておく。 翅が傷んでいないきれいな個体である。 ところが、3回連続してシャッターを切ったところで飛び去ってしまい、構図を工夫するヒマがなかったのが残念。 アカボシゴマダラは人為的に海外から関東地方に持ち込まれた蝶として知られている。 最近は都内のいたるところで見られるようになった。 困ったものである。

次大夫掘公園をあとにしたら、ゴールはそう遠くない。

最後は、多摩川との合流点近くの二子玉川で道が川から離れる。 我々のウォーキングも二子玉川駅前で無事終了。 休憩時間を入れて6時間弱のウォーキングだった。

打ち上げとして、達成感に浸りながら飲んだ生ビールの味は格別。

暑くも寒くもない気温で、天気にも恵まれ、有意義な一日となった。

・高尾山1号路 完全舗装(2013/05/08)

高尾山の登山道のうち、もっともポピュラーで安全なルートと言えば1号路である。 その1号路が最近、完全に舗装された。 私が気がついたのは今年(2013年)に入ってからで、たまたま1号路を下ったときだった。

これまでも、1号路は薬王院まで舗装されていたけれども、 奥の院から上は土の地面を踏んで頂上に達していた。 わずか10分か15分の短い距離ながら、鬱蒼と茂る森の中、いくぶんか深山らしい気分が味わえたものだ。 しかし、この部分が舗装されたので、1号路を歩く限り、土を踏まずに頂上まで登れることになった。 豊かな自然環境が残る高尾山がだんだん人工化されるのは残念だが、混雑時の繁華街なみの人の数を考えると、 むき出しの土のままのほうが自然へのダメージが大きそうなので仕方ないのだろう。

もう一つ最近の話題として、温泉の掘削工事がある。 高尾山口駅のすぐわきでは、掘削用の高いやぐらが目につく。 入浴施設ができれば、さらに観光客が多くなり、自然環境への影響が気がかりである。

・スピーカースタンド製作(2013/05/02)

3月にオーディラックを自作(別項で詳細経緯を記載済み)した際、塗料にオスモのウッドワックス375ml缶を使い、 半分以上が残った。 開缶後の消費期限は2年だが、間を長く空けると往々にして保管していること自体を忘れてしまう。 早めに使うに越したことはないのだ。 その有効利用として、スピーカースタンドを作ることにした。

今まで、サブのオーディオシステムを構成しているKEFのQcompactという小型スピーカー(高さ27cm)を床に直置きにしていた。 沢村式インシュレーターを挟んでいるけど、せっかくいい音の出る小型スピーカーを床に直接置いて 音を鳴らすのはもったいない話である。 いつかスタンドを調達したいと思っていながら、数年間もそのままになっていたのだ。 市販品の購入も考えたことがあるが、値段とデザインの折り合いがつかずじまいだった。 サブのシステムを長時間鳴らす機会が少なかったことも背景にある。 だが最近、サブのシステムを置いた部屋にいる時間が増えたので、もっといい音を出し、ついでに見た目も よくしたいと思うようになった。

オーディオラック製作時に余ったオスモ・ワックスの色がチェリー色で、スピーカーの色とも近い。 そんなこともあって、スピーカースタンド製作に踏み切った。

[準備]

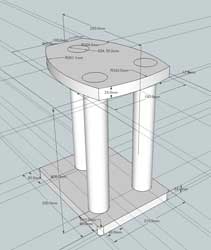

趣味の世界なので、とりあえず作ってみて気に入らなかったら作り直せばいいという考え方を否定はしないけれど、 モノを作るときは最初の構想および設計段階が肝心だ。 オーディオラックのときは、四角い板材をはり合わせただけの比較的単純な形だったので、図面はワード(Word)の機能を 使って描いた。 だけど今回はもっと複雑な形をイメージしている。 というのも、スピーカーの外形が曲線を描いているので、そのカーブと調和するスタンドの形にしたいのだ。 そうなると、ワード(Word)で図面を作るのは無理。 ネットで検索すると、Googleが提供するSketchUpというフリーソフト(有料版SketchUp Proもある)の評判がいいようだ。 さっそくこれを試してみた。 結論からいうと、このソフトはなかなかの優れもので、評判がいいのもうなづける。

最初にビデオチュートリアル(Google提供のソフトだけあってしっかりと作られている)を見て、 おおよその使い方と機能を理解し、あとは実践。 ヘルプ機能が充実しているので、行き詰ったらヘルプを利用すればよい。 今回は、SketchUpを使ったおかげで、完成形をイメージしやすかったし、板の加工を依頼するときも SketchUpの図面が重宝した。

[構想と設計]

おおよその構成は、天板と底板およびその間を支柱で支えるというもの。 スピーカーを載せる天板は、スピーカーの外形曲線に似せたカーブにしたい。

s.jpg)

ところが、スピーカーの図面は取扱説明書に載っていないし、ネットで調べても見つからない。 そこで一番原始的な方法、つまりスピーカーを紙(カレンダーの裏)の上に置いて、鉛筆で外形をなぞって形を取った。 その外形に2cmほど外側に線を描き、これを天板の形とした。

スピーカーの底面を覗いて見ると、平で固定用のビス穴などない。 スピーカースタンドとビスで固定するようなことは想定していない様子なので、スタンドは若干大きめにして 小型のインシュレーターを挟むことにした。 それが天板をスピーカーより若干大きくした理由だ。

右の写真がスピーカーの型を取った紙だ。 内側の線がスピーカー底面の形で、外側の線は作ろうとしているスタンドの天板である。

これを基にSketchUpで図面に起こした。 底板は四角にし、安定性を重視した。 支柱をどうするかで、数種類の案を作った。 10cm角の木材を1本立てるというのが最初の案。 曲線を描く天板とはデザイン的にしっくりこない。 次に支柱に丸棒数本を使う案を考えた。 このほうが良さそうだ。 支柱を4本にするか3本にするか? 安定性では4本がいいが、少しうるさい。 3本にし、前方に2本、後方に1本配置することにした。 それが図(SketchUpで作成)に示した案だ。

おおよその考えがまとまった時点で、東急ハンズに行って材料の下見を行った。 販売されている木材は規格品なので、うまく寸法を取らないと無駄が多くなる。 天板と底板の幅を210mm、奥行280mmにすると、910mmx300mmの板1枚からあまり無駄なく切り出せる。 もちろんスピーカースタンドなので、左右用に天板、底板とも2枚ずつ必要。 厚さは24mmを選択。 支柱は50mm径の丸棒(ラミン)を使う。 長さを300mmにすれば、長さ1820mmの棒からちょうど6本取れる。 300mmではちょっと高さが不足気味のような感じだが、もともとリスニング位置が一定していないし、 あまり高いと不安定になり、地震やなにかの折りに接触してスピーカーがスタンドから落ちたときに危険性が増す。 これで、木材の寸法は決定。

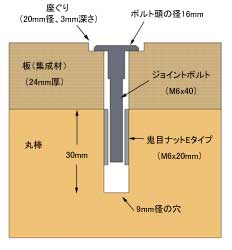

次に天板/底板と支柱の固定方法を決めなければならない。 単純なのは、コーススレッドでの固定だが、これだとあとで簡単に分解ができない。 もし、あとで気が変わり、支柱の長さや形状を変えたくなったら、すべて作り直しになりかねない。 このような場合でも曲線を入れた天板は再利用したい。 そこで鬼目ナットを使うことにした。

[材料購入]

まず鬼目ナットとジョイントボルト探しである。 家具に使われているのを見たことはあるが、自分で鬼目ナットを組み込むのは初めてである。 調べると鬼目ナットには種類が多い。 EタイプM6のツバなし長さ13mmで強度的に十分そうだ。 ところが、東急ハンズではEタイプが見つからない。 ほかのホームセンターに行っても、鬼目ナットの品揃えは多くない。 需要が多くないのだろうか。 3軒目の店に置いてあったのは、EタイプではM6 20mmだったので、これを12個購入。 組み合わせるジョイントボルトは長さ45mmを予定していたが、どこにも置いてないので、 M6 40を東急ハンズで入手した。 40mmでも鬼目ナット長20mmの端近くまで届くので、問題ない。

板材(メルクシパイン)と丸棒(ラミン)を東急ハンズで購入し、同時にSketchUpで描いた図面を添えてカットも依頼しようとした。 ところが、もう1回出直すことになる。 曲線カットには、原寸大の図面だ必要だという。 板に図面を貼り付けてカットするためなのだ。 そこで、家でSketchUpの図面を原寸大にプリントすることにした。 210mmx280mmの大きさはA4用紙に入らない。 幸い家にA3プリンターがあるので、これを使って数枚試行錯誤の末に原寸大の平面図のプリントができた。 ちなみに、A3のプリント機能を写真以外に使ったのは初めてだ。

このプリントを持って再度カットの依頼に出向いたところ店員に感謝された。 こういうきれいな図面があると作業がしやすいという。

s.jpg)

丸棒両端の穴開けも同時に依頼した。 鬼目ナットを埋め込むための径9mm深さ30mmの穴で、自分でも穴開けをできないことはない。 しかし面に垂直に穴を開けないと、天板(底板)と丸棒をボルトで固定するとき斜めになり具合が悪い。 丸棒を固定してドリルをまっすぐに当てるためには、クランプなどが必要だが持っていない。 工作の楽しみは減るが、丸棒の穴開けは依頼するほうが無難と判断したのだ。

右の写真は、あとで丸棒に鬼目ナットを埋め込んだときのもので、 一緒に写っているのが鬼目ナットと組み合わせるジョイントボルト。

[製作(穴開け、ヤスリがけ、塗装)]

s.jpg)

カットの終わった木材を家で広げてみて、さすがはプロだと感心した。 板材の曲面カットが実になめらかに行われている。 どこにもデコボコなどない。 家での最初の行程は板への穴開けだ。 合計4枚の板(天板x2、底板x2)のそれぞれ3箇所の計12箇所にボルト用に9mmの穴と径20mmの座ぐりを入れる。 座ぐりは、ボルトの頭が板の表面から上に出ないようにするため。 入手したM6ボルトの頭の径が16mmだから、18mmの座ぐり用ドリル刃を探したが、店頭にあったのが20mm径だったのだ。

穴開けの手順としては、まず座ぐり用に径20mm深さ3mmの穴を開ける。

座ぐり用ドリルの刃で中心が残っているので、次に9mm刃に代えて穴開けをするとき位置決めがやりやすい。

M6ボルト用に9mm径の穴だからだいぶ余裕がある。

多少穴が斜めに開いたとしても大丈夫だ。

穴開けの手順としては、まず座ぐり用に径20mm深さ3mmの穴を開ける。

座ぐり用ドリルの刃で中心が残っているので、次に9mm刃に代えて穴開けをするとき位置決めがやりやすい。

M6ボルト用に9mm径の穴だからだいぶ余裕がある。

多少穴が斜めに開いたとしても大丈夫だ。

鬼目ナット/ジョイントボルトおよび板/丸棒の断面を模式図にすると右のようになる。 ボルトの頭はむき出しのままになる。 天板の上にスピーカーを置けばボルトは隠れるし、底面は床に接するので見えないからだ。 丸棒に径9mm深さ30mmの下穴が開いている。 ここに鬼目ナットM6 20mmを表面から若干沈み込むまで六角レンチでねじ込む。 これがかなり固いので、12箇所全部に鬼目ナットを埋め込むと少々くたびれた。 丸棒だから左手で握ってもとっかかりがなく、滑ってしまうのだ。 鬼目ナットの袋に書かれている参考下穴径8,7〜9.0mmの大きい方の穴径9.0mmでこれだけ固いのだから、穴径を小さくしたら もっと大変だったかもしれない。

次の作業はヤスリがけである。 天板/底板の広い面と側面のなす角は80番の荒いヤスリで丸味をつけた。 最後は240番のヤスリで仕上げ。 すべて手作業なので、いい運動になった。

ここでいったん組み上げて、問題がないことを確認し、塗装に移る。 オーディオラックのときと同様、スポンジを使って、オスモのウッドワックスを塗った。 1回目の塗りでは、スピーカーの色と比べ少し色が薄く感じたので、1日おいて2度塗りを行った。 多少は濃くなったような気がする。

塗料が乾くのを待って組み上げ。 これで一連の作業は終了。

では、完成したスタンドとSketchUpソフトで描いたイメージを比べてみよう。

右の図で左側が完成した実物のスタンドの写真、右側がSketchUpソフトで描いたスタンドである。

SketchUpのイメージは、[構想と設計]で紹介した図面から寸法表示を取り、色づけしたものである。

SketchUpには、色づけ(ペイント)機能があり、遠近法による表示が可能なので、かなり実物に近いイメージを

事前に作ることができるのだ。

対象物の回転も自由自在。

こうしてみると、SketchUpで完成形を検討しておけば、完成形が予想から大きくずれるようなことはなさそうだ。

では、完成したスタンドとSketchUpソフトで描いたイメージを比べてみよう。

右の図で左側が完成した実物のスタンドの写真、右側がSketchUpソフトで描いたスタンドである。

SketchUpのイメージは、[構想と設計]で紹介した図面から寸法表示を取り、色づけしたものである。

SketchUpには、色づけ(ペイント)機能があり、遠近法による表示が可能なので、かなり実物に近いイメージを

事前に作ることができるのだ。

対象物の回転も自由自在。

こうしてみると、SketchUpで完成形を検討しておけば、完成形が予想から大きくずれるようなことはなさそうだ。

筆者がSketchUpを使いこなしているとはとても言えるレベルではないが、 それでも大変便利なソフトであると断言できる。

s.jpg) 最後に、実際にスピーカーQcompactをスピーカースタンドに載せて出来具合を確認だ。

右の写真がスピーカーを載せた状態。

スピーカーの曲線を生かしたスタンドになり、色もかなり近い。

最後に、実際にスピーカーQcompactをスピーカースタンドに載せて出来具合を確認だ。

右の写真がスピーカーを載せた状態。

スピーカーの曲線を生かしたスタンドになり、色もかなり近い。

肝心の音はどうか。 一聴して、バランスのいい自然な音になった。 これでやっと、このスピーカー本来の実力が発揮できる環境になったと言えそうだ。

音質にこだわりのある人だったら、支柱の材質を変えるとか、支柱の中に鉛などの金属を入れて重くするなど さらに進んだしかけを講じるかもしれないが、今回はそこまでしない。

スピーカースタンド製作のきっかけとなったオスモ塗料だが、まだ缶の中に三分の一ほど残っている。 次の使い道を思いつかないでいる。 これから気温や湿度が上がると、木工作業には不向きな季節になる(個人的な意見)ので、工作はしばらくお休みになりそうだ。

・オーディオラック製作(2013/4/07)

オーディオラックを自作した。

きっかけは、下に書いたオープンリールデッキの修理である。

修理がうまくいって動くようになったのはいいが、困った問題があった。 デッキを床に直置きしたままなので、操作性が非常に悪いのである。 テープをかけるときはまだしも、ヘッドの様子を見たりクリーニングしようとすると、 床に顔をすりつけるようにして見上げないと作業ができない。 もともときちんと動作していたときはラックの上に乗せていたが、使用しなくなってからの十数年来、 床に置いてほったらかしにしていたからだ。 今となっては、デッキを置く適当なテーブルないしはラックが家の中に見当たらない。

オーディオラックの既製品は世の中にたくさん売られているけれど、価格も含めて目的にかなうものを見つけ出すのは 難しい。

そこで、自作することにし、インターネットで調べてみると、数え切れないほどの自作記録が載っている。 それらを読んでわかるのは、オーディラックというのが何を重視するかによって、実に様々な形になることだ。 もともと趣味の世界のことだから、音質重視、堅牢性重視、収納性重視、家具としての美観重視などいろいろだ。 それにどんな機器を収納するかも人によって事情が異なる。 だからこそ既製品に満足できず、自作しようとする人たちが多いと推察される。

今回の私の場合は、オープンリールデッキを乗せる台としてのラックである。 それにアンプやチューナー、CDプレーヤーも床に置いて積み上げているので、これらをラックに収納して 部屋をすっきりさせようというわけである。

s.jpg)

主な目的が26.5kgもあるデッキを乗せることなので、天板の強度は重要だが、 サブのオーディオシステムとして居間に置くので、あまり大げさな目立つ存在にしたくはない。 という考えのもとで作成したのが、写真のラックである。

では、今回のラック作成の経過を下に記しておく。 事前にたくさんの記録を参考にさせてもらったので、筆者の記録もなんらかのお役に立てば幸いだ。

最初に外形寸法の決定だ。 前述したように、存在感がありすぎないようコンパクトにし、プリメインアンプ、チューナーなどが収納できる 大きさとするため、横幅568mm、奥行き450mm、高さ552mmとした。

次に棚板の数。 棚板を2枚にしてラックを3段に分け、アンプ、チューナー、CDプレーヤーをそれぞれの段に入れるのが、 オーディオ的には正統的なのだが、そうすると全高が高くなり少し大げさな感じになりそうだ。 そこで、棚板は1枚にしてチューナーとCDプレーヤーは2段重ねに妥協。

板厚は東急ハンズで扱っているうちでもっとも厚い24mmとし、板材はメルクシパイン集成材を選んだ。 これなら、オープンデッキを乗せてもたわむことはないだろうとの考えだ。

メルクシパインにした特別の理由はない。 たまたま東急ハンズ新宿店の売り場に置いてあった24mm厚の木材が、メルクシパインと桧の集成材だった。 桧は節が多いので、コーススレッドを打ち込む際に節にあたるとやっかいな気がしたから、節のないメルクシパイン を選んだだけの話。

構造はシンプルにという前提から、天板、側板、底板、棚板を全部24mm厚の板材で構成する案をまず作った。 天板、棚板、底板を24mm板で構成するのはいいとして、側板も片側を1枚板で覆うと、重たい印象になりそうで、 放熱にもよくなさそうな感じがした。 そこで側板は写真のように2枚(120mm幅)構成にして中間を大きく空けることにした。 こうすれば放熱にもよいし、重々しさも軽減されるだろう。 この構造で重さには耐えられるだろうが、横方向のたわみには懸念が残った。 その対処として、裏面にも細い板(50mm幅)を2枚縦に張って横方向のたわみ対策とした。 これ以上幅が広いと、収納する機器類のケーブルの抜き差しがやりにくくなるので、50mmに決めた。

以上で構想が決定し、材料の購入とカットは東急ハンズに依頼した。 費用は、材料費と加工代合わせて15000円ほど。

s.jpg)

次は、各板材を240番の紙やすりで仕上げ後、コーススレッド(長さ50mm)で組み上げだ。 まずコーススレッド用の下穴を3mmのドリルで開け、皿取り行った。 そのあと接着面に木工用ボンドを塗り、コーススレッドで固定。 写真は天板にコーススレッドをねじ込んだ様子。 このあとコーススレッドの頭をきれいに隠したかったので、パテを盛った。 写真には使用したオスモパテのチューブ(色はスプルース)も写っている。

話が前後するが、塗料になにを使うか迷った。 最初は木工だから水性塗料と単純に考えていたが、調べてみるとドイツ製で油性のオスモ塗料を使っている人が多い。 人気があるのは、塗料として優れている上に、植物性油と植物ワックスで出来ていて、ホルムアルデヒドなどの有害物質を まったく使っていないという点にあるみたいだ。 難点は価格が高いことだが、今回は大した面積を塗るわけでもないので、オスモ塗料を試してみることにした。 オスモ製品を扱っている店は限られるようだが、幸い東急ハンズで扱っていた。 ウッドワックスのチェリー色375ml缶を購入。

そういう経緯があって、コーススレッド頭の穴埋め用にオスモのパテを使ったのだ。 パテを盛ってもそのままではきれいな面にならないので、乾燥後に紙やすりの180番と240番で研磨した。 パテは乾くと硬くなる(当たり前だが)ので、研磨作業が意外と大変だった。

木材表面の研磨が終わると塗装作業だ。 オスモウッドワックスは粘性が高く、専用の刷毛が用意されている。 それはいいのだが、使い捨てにするには値段が高いし、再利用するには専用刷毛洗浄液まで購入しなければならない。 どうしたものかと思い、ネットで調べると、みなさんいろんな工夫をしている。 汎用の刷毛を短く切って硬めの刷毛に変えるとか、ウエスを刷毛替わりにしたりとかだ。 これら様々なアイディアの中から、筆者はキッチン用のスポンジを半分に切って使うことにした。

直にスポンジに触って塗装すると手が汚れるので、使い捨ての手袋を着用して作業を行った。

s.jpg)

塗装の手順として、まずラック内側の手が届きにくい面を組み立て前に塗装した。 このとき、木材の接合面に塗料が広がらないようにマスキングテープを貼った。 内面の塗装のあと組み立てを行い、最後の行程が外側の塗装。

塗りすぎに注意とあるので、薄く延ばすよう心がけて塗布。 集成材は場所によって塗料がよく乗ったり、乗らなかったりするので、様子を見ながら塗った。 苦心したのは、パテを盛った部分だ。 塗料の浸透具合が木材とは違うらしく、パテの部分だけ白っぽくなり目立ってしまう。 いったん全面を塗った後、パテの部分だけ塗料を多めに乗せるようにしてパテが目立たないようにした。 写真が塗装後のパテの部分だ。 まだ不自然さが残っているが、これでよしとした。

s.jpg) 左の写真が、塗り終わって完成したラックである。

左の写真が、塗り終わって完成したラックである。

心配した横方向のたわみは、天板に体重をかけて左右にゆすってみても、まったくといってよいほど動かない。 背面に張った板が効いたのかどうかわからないが、強度的には問題なさそうだ。

全体の出来は、大きな失敗もなく、まあまあといったところ。

強いて言えば、塗装の色はもう少し濃いマホガニー色にし、デザインにもうちょっと遊び心を入れてもよかったかなと 思っている。

モノを作るときに重要で大きな比重を占めるのは構想段階だろう。 今回も寸法や棚の数を変えたりして数案をパソコンで作った上で、最終案を決めた。 これがなかなかに楽しい作業だった。

・パソコンの故障(2013/3/25)

自作パソコンのうち、メインで使っているPCが数日前に故障した。

形のあるものはすべて寿命があるわけで、6年も使い続けていれば故障しても不思議ではない。 それはわかっているのだが、長期間故障なしでいるとそれが普通だと思ってしまい、 いざ動かなくなるとあたふたとしてしまう。 以下は今回の故障とその修理のてん末である。

メールを除いて、画像の管理やホームページの更新その他もろもろの作業を故障したパソコンで行っていたので、 動かないと生活のリズムが狂う。 早く動くようにしたいと気が急くが、まずなにが原因なのかはっきりさせなければ先に進められない。 ところが、パソコンの故障では、往々にして症状から故障原因をすぐに特定できないことがあるからやっかいだ。 それでも壊れるにいたった経過を冷静に振り返ってみると、画面が乱れるという現象が最初に起き、 半日ほど経ってから動かなくなっている。 ということは、ビデオカードが原因の可能性大と見当をつけた。 代わりのビデオカードが手元にあれば試すことができるが、あいにくない。 代替品を購入するしかないと判断し、新宿の家電量販店で低価格のビデオカードを購入した。 幸いにして読みが当たったので、翌日には復旧することができた。 もし予想が外れたら、今も原因探しに追われていて、こうしてHPの更新作業をする余裕などなかったに違いない。 そう考えると、故障したとはいえ、復旧に日数も費用もそれほどかからなかったので幸運だったといえる。

パソコンは私の日常生活になくてはならない道具なので、故障するとその有難味がよくわかる。

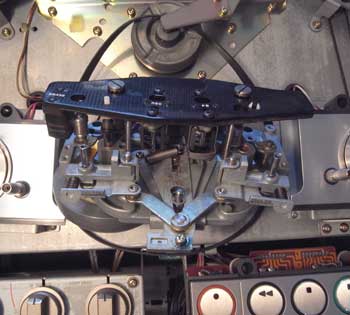

・オープンリールデッキ修理(2013/3/4)

古いオープンリールデッキがトラブルで動かなくなって、かれこれ20年くらいが経つだろうか。

ソニーのTC-R6というクローズドループ・ヂュアルキャプスタン方式を採用した4トラック機である。 ずっと部屋に置きっぱなしで、埃を避けるため風呂敷をカバー替わりにかぶせたままなので、 インテリアとしても役に立っていない。

冬の間は家にいる時間が長いので、2013年の年明けにそろそろなんとか動かしてみようという気になった。

問題のトラブルとは、2つのピンチローラーが潤滑剤の固着(?)で上下動せずキャプスタンまで移動 しないことである。 当然テープは走行しない。 同じトラブルは、このデッキを購入して数年後に起きている。 そのときはソニーのサービスセンターに依頼し、出張修理に来てもらって直った経緯がある。 それからでも30年くらいは経過しているので、メーカーのサービスに期待は出来ない。 修理を請け負ってくれる業者もあるようだが、日数も費用もそれなりにかかりそうで、 二の足を踏んでいた。

ネットでさらに当たってみると、かなりの人がオープンリールデッキを自分でばらして調整している。 そいう記録を読んでいうちに、自分でもやればなんとかなるかもしれないと思い始め、挑戦してみる気になった。

作業を始めるにあたって、まずはデッキを適当なテーブルの上に載せて横にしないと細かい作業がやりにくい。

でも質量が26.5kg(仕様)もあるので、これが重労働だ。 腰をいためたりしないように注意しながら行う必要がある。

右の写真が前面パネルなどをはずし、キャプスタンブロックを取り出した状態である。 2つのピンチローラーも軸からはずしている。 ここまでの作業は、工具としてドライバー、六角レンチ、ラジオペンチを使うくらいなのでそう面倒ではない。 この状態でピンチローラー部を手で動かすと、力を入れてやっと動く程度である。 可動部にエタノールを浸みこませてもほとんど改善しない。

しかしこれ以上分解するとなると、覚悟が必要だ。 はんだ付けされたリード線数本とかなりの数のEリングをはずさなければならないので、かなりやっかいそうだ。 2,3日思案したのち、固着していると考えられる部分をドライヤーで温めてみた。 すると劇的に動きが軽くなり、さらにエタノールを浸みこませてやると、やっとスムーズに動くまでに改善した。

あとは新たに潤滑剤を塗布して再組み立てだ。 潤滑剤は東急ハンズの売り場で、シリコーン系のものを購入して使用した。 用途に、各種オーディオデッキの駆動部・可動部と書かれている製品である。

慎重に組み上げてから、最後に消磁器(ソニー HE-2)でヘッドを消磁して作業を完了。

すべての作業を終わって電源を入れるときは、期待と不安の混ざった気分である。 録音済みのテープをかけて、再生ボタンを押すと、カチャンという軽快な音とともにピンチローラーが上がり、テープが 回り始め音が出た。 20年ぶりくらいに聴く音だ。 一聴したところ大きな問題はなさそうである。 詳しく調べればおかしな点や再調整が必要な部分があっても不思議ではない。 なにしろ製造後30年以上に経っているのだから。 でも気軽に昔録音したテープを聴く分にはこれで大丈夫そうだ。

1970年代から80年台にかけて、主にFM放送から録音した10号テープが20数巻、7号テープが10数巻残っている。 その中から、選び出して少しずつ聴いてみた。 例えばマーラーの交響曲第1番「巨人」。 マゼール指揮フランス国立管弦楽団(1979年)と小沢指揮ベルリンフィル (1980年)の2つの演奏を録音したテープがあるので、連続して再生してみた。 二人の指揮者がまだ若かったころの演奏会録音で、通して聴くとなかなか面白かった。 これらの演奏は1980年にNHK・FMで放送されたもので、2つの演奏を聴き比べて楽しんでもらうという趣旨のようだった。 当時のNHK・FMでは、ヨーロッパの放送局が録音したテープを頻繁に放送していたのである。

ほかには、1979年ザルツブルグ音楽祭でのカラヤン指揮ウィーンフィルの「アイーダ」なんかも聴きごたえがある。 フレーニ、ホーン、カレラス、カップチルリ、ギャウロフ、ライモンディが歌っている。 同じ年にウィーンで録音されたEMI盤とほぼ同じ配役である。 NHK・FMの番組「オペラアワー」で放送されたもので、後藤美代子アナウンサーの声が入っている。

ジャズでは、ハービー・ハンコックとチック・コリアが共演した1978年の日本武道館での録音などもある。 これはFM東京が放送したもの。

当分の間、昔のテープの再生で楽しめそうだ。

大きなリールが回って音が出ていると、機械が動作している様子を眼で楽しむこともできる。 これはアナログ機器ならではのよさである。