ここでは鉄道の橋梁について簡単に解説します。

1.鉄道高架の基礎

google sketchup

鉄道の高架は、上のように地面に杭を打ち、単一または複数のスパンで地面に埋められた橋脚部によりしっかりと固定された「高架橋(略号はBL)」と、点在する高架橋の間に渡し板のように架けられている「橋梁(略号はBV)」とがあります。 橋梁は川や道路を跨いでいることが多いので、「架道橋」と呼ばれることもありますが、柵でかこまれた鉄道用地内のような道路や川を跨がない場所にも橋梁構造がある場合もあります。

高架がいくつかの高架橋と橋梁に分かれている理由は、橋梁の桁板をあらかじめ工場や現場作業場所などで作っておき、高架橋と高架橋の間にフタをかぶせる様に設置して、工事を効率化したり工期を短期化することで、工事の際の道路の通行規制等を少なくしたりするためです。また複数の工事会社の担当分を橋梁の部分で区分しやすいメリットもあります。

これは南方貨物線では、解体工事の局面で建設工事の際と同様の理由で工事の効率化に役に立ちました。

また高架の側面には鋳銅でできた銘板が埋込まれており、施設名称や建設時期や発注元と工事会社、杭や基礎の深さや工法、そして許容荷重のような重要な情報が記されています。

南方貨物線ではこのような高架橋や橋梁が全線の9割以上の進捗で完成していました。あとは殆どレールを敷くだけの段階まで進んでいたのです。

2.南方貨物線の高架の決まりごと

南方貨物線では高架橋の呼び方には決まりがあり、高架橋(BL)では「南陽第2高架橋」のように地名が最初に付き、架道橋(BV)では「第4豊中架道橋」のように最初に番号が、続いて地名がくることになっています。これを利用すれば表示銘板が腐食や汚れで読みづらい場合でも、遺構を特定する場合には高架橋と架道橋の区別が可能です。 さらにナンバーリングの順番は、大府側より西に行くにしたがって増えていきます。

3.コンクリート構造の話

コンクリートを鉄筋で補強すれば圧縮と引っ張り双方の力に強い構造になるのはよく知られています。

鉄道橋でも鉄筋コンクリート構造はよく使われています。他には、PC構造(プレキャスト)も使われます。

PCとは工場または現地にてブロック単位の構造材を型枠により形成して部材化して積み木のように組み立てるものを言います。

4.どのように解体するの?

南方貨物線は、名古屋市内の工業地帯や住宅地帯を貫いて建設されていたので、単に重機で破壊して解体した場合だと近隣に多大な影響が及びます。

このため細心の注意を払って解体するのですが、特殊な機材を使って極力塵芥の発生がないように解体されます。

特に南方貨物線で多用されたのが「ワイヤーソー」と呼ばれる、鋼線をコンクリート躯体に掛けて糸鋸のように走らせて躯体をカットする機材です。ワイヤーソーで切断するとコンクリート断面に独特の等高線のような文様が残るので分かります。

高架上ではワイヤーソーでカットされた躯体を 「ガータークレーン」という上下に伸縮したり旋回することが可能なクレーンで順次吊り下げて地上に降ろすか、付近に地上作業基地が確保できない場合では橋桁の上を台車でころがして付近に設けられた作業基地のスペースに下ろします。

比較的小規模な橋梁の解体工事の一例(第5南一番町BV)

大規模な橋梁の解体工事の一例(南陽BV)

大規模な橋脚の解体例(中川運河BV東詰)

撤去準備の段階でワイヤーソーでカットされたPC橋桁(第1紀左ェ門BV)

【解体方法のイメージ】 google sketchup使用

PC桁の解体方法(1)

作業に支障となる側壁を解体。

PC桁を数本に分割カットする。

カットした桁を降ろす。

橋脚などを解体し基礎部分の埋却をする。

PC桁の解体方法(2)

中川運河BV解体で採用された方法です。

ワイヤーソーでコーナー部からカットする。(図ではカットした場所を支える支保工は省略)

次の場所のカットをする。

次の場所のカットをする。

残った箇所を地上に降ろす。実際にはバランスを崩し尻もちをつかない様に後方も支保工で支える。

【橋脚の基礎撤去工事】

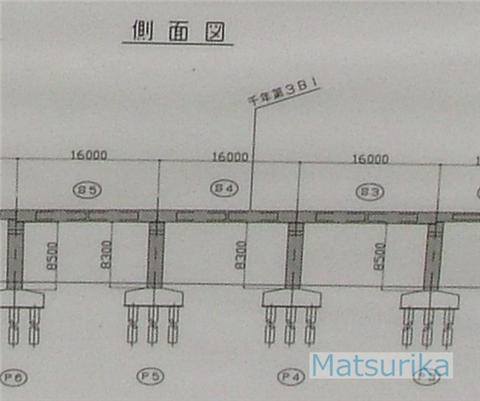

地下に埋まっている橋脚の基礎部分は、実際には下の図のように地下深くに杭が数本打たれていて、その上に橋脚の土台が載っています。

地下の杭の深さは(基礎根入)現地の地盤にもよりますが、南方貨物線では浅いところで桁下から約10メートル、最も深い場所ではじつに桁下から51メートルもの深さに杭が入っています。言うまでもなく、基礎の杭は硬い岩盤に届くように必要な長さの杭が使われています。

基礎の撤去の際には地中部分を掘り起こしたうえで撤去して埋め戻します。

橋脚基礎のイメージ

※地盤面の下で橋脚土台が横に広がった形状をしていますが、これをフーチングといいます。

▼橋脚の撤去の手順の例(熱田区千年)

橋脚に入れられた横方向の切り込み。一度にクレーンで搬出できるよう立った状態で分割している。

積み木をバラすように上から順に撤去。

残った基礎を掘り起こしてきれいに取除くか、一部を存置するかは現場によって異なるようです。

この現場では基礎の一部を残して埋め戻しされた。