|

「文章倶楽部」の昭和4年(1929年) 1月号に掲載された「自分の中の会話」の中で、多喜二は慶義(伯父)のことを「少し金のあった−だが今は一文もない親類」と表現しています。「だが今は一文もない」という部分は気になります。慶義は、またも大きな負債を背負ってしまったようです。「青年論壇」の昭和23年(1948年)3月号(小林多喜二特集号)には、この経過が分かる記事が載っています。島田正策の「小林多喜二の転換」<39>と、中津川俊六の「小林多喜二の生涯―その序章―」<40>です。島田正策も中津川俊六(本名:武田進)も、大正13年(1924年)頃から多喜二が中心となって作った雑誌「クラルテ」の同人です。大正13年は多喜二が北海道拓殖銀行に就職した年であり、この2人はその後の多喜二周辺で起こった事をリアルタイムに知り得る立場です。「青年論壇」での記載は他者から伝え聞いたものではなく、多喜二から直接に聞いたことを元にしているはずです。探していた原本を入手したので関連部分を抜粋します。旧字体と促音の変更以外は、なるべくそのままとしました。島田正策の名は、「青年論壇」で「島田」と書いてありますが、「嶋田」と書かれているのもあります。

|

小林多喜二の転換(島田正策)<39>-------------

「師走」 「駄菓子屋」などは、貧民生活を取扱ったものだが、こゝでもその暗い生活の逃げ道救ひを、或ひは無心に、或ひは将来への希望に求めている。

△

しかし、小林自身、この救ひに大きな疑惑を持ち出した。彼自身は、小樽高等商業学校を優秀な成績で卒業し、北海道拓殖銀行の行員として就職していたから、生活苦は感じなかったが彼に学資を出したパン屋の伯父(クリスチャン)が、その人の良さから、頼って来る困窮者の借金の保証をして、ついに破産の浮目<原文のまま>にあい、小林の判を使ってしまって、小林がその支払ひに当らねばならぬという破目に陥ったことがあったり、恋人瀧子を救ふために、あらゆる苦心をしたが、結局、それは彼女一人を救ふだけで多くの不幸な女性は救ひ得ない結果になることを覚ったことなどを経験した。

引用ここまで-----------------------------------

小林多喜二の生涯(中津川俊六)<40>------------

伯父はクリスチャンで、だからというわけでもないが、世間から善良な紳士として遇せられていた。小林にたいしても、とにかくにも高商まであげようとしたのであるから、その善意をみとめなければならない。ところが、まえにも書いたとおり、小林はそうした伯父の行為を、成りあがりものゝ残忍さで虐使しながら、成りあがりものゝ見栄から、学校というものにやってくれたと、いっている。だから伯父の一面にそれらしい傾向がなかったとはいえまいが、伯父の善意が悪意にすりかえられてしまうような失策を伯父がしなかったならば、それほどまでに、あしざまに伯父をけなしはしなかったであろうと想像される。その大体の事情というのは、伯父がある困った人を救うために金をいち時融通したところ、その返済の見こみがなくなったので、その穴をふせぐために、小林の印を無断でつかって、他から借用したが、ついに名義人の小林にその返金の負担がかゝってきた。もっともこれは高商をでて、拓殖銀行につとめるようになってからのことであるが、小林に余裕の金などあるはずもなく、高利の金を借りて責任をはたしたが、そのために、月々月給日にはいくらかづゝ高利の方へ支払わなければならぬ仕儀にたちいたったのであった。こんなことから、伯父が小林にプラスしたものが、結果的にはマイナスになってしまった。いや、零になって二人の関係が解消されたわけではない。逆に、高商まであげてくれた伯父の行為に、小林はことごとに敵意をもやしつゞけるようになったのであった。

しかし、その小林の敵意は、恩を仇で返えすというような単純なものではなかった。金をもっているものと、もっていないものとのあいだに必然的におきあがる因果関係を、彼はいやというほど見せつけられたがそうかといって、こんどは自分が金もちになって仕返えしてやるというような、かんたんな敵意をもったのではなかった。

引用ここまで-----------------------------------

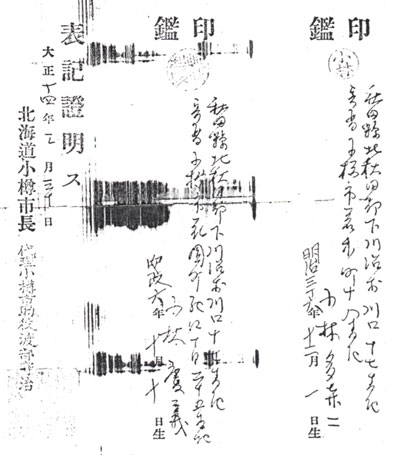

苫小牧に「大正14年(1925年)の印鑑証明」が残されていました。伯父の遺品の中にあったものです。慶義と多喜二の印鑑が押されています。この印鑑証明の日付は大正14年3月30日です。これは多喜二が小樽高等商業学校を卒業して北海道拓殖銀行に就職した次の年です。

この印鑑証明は、慶義が誰かに金を融通した件、そして多喜二にまで負担が生じた件に関係あるかもしれません。小林多喜二なる署名は、筆跡を見ると多喜二自身が書いたものではないようです。中津川俊六「小林多喜二の生涯」には「印を無断で使って・・・」とあります。しかしながら、すでに生活の拠点は全く違っており、多喜二の印鑑を無断で持ち出せるはずはありません。慶義からは「ちょっと名前を借りるけど良いか?」くらいの打診はあったのではないかと想像します。多喜二としては、庁立小樽商業学校に通わせてもらい、さらに通常なら上の学校まで行く必要はないはずですが、小樽高等商業学校まで学費を援助してもらっています。そして銀行に勤める事も出来たというわけですから、無下に断るわけにはいかなかったと思われます。とは言え、多喜二にまで金銭的負担が生じてしまったようです。

多喜二の慶義に関する記載を時系列で並べます。自分を学校にやってくれた慶義に対して恩義を感じながらも、昭和4年(1929年)の1月には、慶義に対して怒りをぶつけるような表現があります。これを書いたのは昭和3年(1928年)末頃でしょう。

〇大正15年(1926年) 9月21日「析々帳」

俺が赤貧洗う、と言っても まだるッこい生活をしてきながらも(親類のお陰で)高商を出た。

〇昭和4年(1929年) 1月5日 読売新聞 「新人紹介」

一九二四年、小樽高等商業学校を卒業した。少し金の出来た親類が一方では虐使をしながら、見栄のためにそうしてくれたのだ。

〇昭和4年(1929年) 「文章倶楽部」 1月号 「自分の中の会話」

少し金のあった−だが今は一文もない親類が、その頭の鉢の恐ろしく開いた子供を両親の手からモギ取って行くと、(ドン百姓は何時でも勝手にモギ取られることに慣らされていた。) 成り上りものの残忍さで虐使しながら、成り上りものの見栄から、学校というものにやってくれた。

〇昭和6年(1931年) 1月25日 「年譜」

姉は火山灰会社に働きに行って、真白になって帰ってくると、長いことかゝって髪を洗っていたことや、妹が石炭カスの捨場へコークスを拾いに行ったことを覚えている。−だが、親類のものが、ぼくを特に学校へ出してくれた。

〇昭和7年(1932年) 「コースの変遷 −高等商業出の銀行員から− 」

家は貧しい農家であった。が、僕は男だしそれに少しばかり学校も出来そうだというので、金持ちの親類が学費を出してくれる事になった。そこはパン工場を経営していたので、僕はその工場で手伝いながら、さんざん恩に被せられて、又、使用人達からは敵視を受けて、実に不快な思いの中に高等商業を卒業した。

慶義が知人を信用して金を融通したことは、その性格上のことですから仕方がないと思います。苫小牧の家にも「秋田県人会事務所」の看板を掲げ、本州からの人たちが集っていたようです。しかしながら、金銭問題に多喜二も巻き込まれてしまったならば、多喜二が怒るのは当然です。「自分の中の会話」は昭和4年(1929年)

「文章倶楽部」 1月号に掲載されました。発売されたのは昭和3年(1928年)の12月と考えられます。編集や印刷の工程を考えると、原稿はもっと前に書かれたはずです。「蟹工船」の起筆は昭和3年10月28日ですから、時期として「蟹工船」の書き始めの頃にほぼ一致します。「蟹工船」の草稿は新しいノートに書き始めました。この「自分の中の会話」の草稿は、「蟹工船」の原稿帳の最後のページに書かれています。「小林多喜二草稿ノート・直筆原稿DVD」<14>が発売された時、私はすぐに購入しました。そして「蟹工船」の原稿帳をパラパラと見て行くと、原稿を書き終えて、ずーっと白紙のページが続いた後、最後の見開きページに、この草稿があるのを見つけました。この雑誌については、多喜二と親しかった斎藤次郎(小樽高等商業学校の同級生)に出した手紙(昭和3年12月6日)に、「・・・それから、子供クサイことだが、「文章倶楽部」の正月号が出たら、見てくれ、或いは、面白いことが出るかもしれない。呵々。」と書いています<25>。「呵々」とは、カカ・・!という高笑いでしょう。これは「自分の中の会話」の文中の「だが今は一文もない」という部分を指すと思います。親しい間柄だからこその表現と言えるでしょう。慶義(伯父)には直接言える訳もないですから、「書いてやったぞ!」のような心理ではないでしょうか。この「文章倶楽部」の1月号については、酒勾親幸へのハガキ(昭和3年11月24日)でも触れており<25>、「・・・自分の略歴、自伝風の感想を、写真を入れて出してくれるなど、イヤ、飛んでもないことになりそうです。」と書いています。

この事件がいつ生じたものか分かりません。慶義が金を融通したという様子からして、秋田での土地売買(No.021参照)とは違うようです。金を借りた相手は、初めから騙すつもりではなかったと思われます。返済が出来なくなった可能性として考えられるのは「昭和金融恐慌」です。印鑑証明の2年後である昭和2年(1927年)に、銀行の取り付け騒ぎを発端として生じました。世界恐慌(1929年)から日本に波及した混乱は、紛らわしいですが「昭和恐慌」と言われ、昭和5年(1930年)頃です。「自分の中の会話」を書いたのは昭和3年(1928年)末頃ですから、もし関連があるとしたら昭和2年の「昭和金融恐慌」の方かと思われます。この「昭和金融恐慌」は、昭和2年(1927年)

3月14日、片岡大蔵大臣の失言により銀行取り付け騒動が発生したことから始まりました。東京渡辺銀行が発端で、4月には鈴木商店の倒産や台湾銀行の休業など金融不安が続きました。第一次若槻内閣は崩壊して田中義一内閣の大蔵大臣として高橋是清が4月20日に就任しました。高橋是清は日銀総裁の井上準之助と協力して、ふたつの大きな政策を行いました。ひとつ目はモラトリアム(支払猶予措置)、ふたつ目は片面だけ印刷した大量の200円札です。モラトリアムは4月22日(金曜)から3週間だけ行われました。モラトリアム開始の3日間(4/22(金曜)〜4/24(日曜))、全国の銀行は臨時休業しました。銀行業務が再開した25日(月曜)に銀行を訪れた人々は、店頭に積まれた大量の200円札を見て安心したそうです。国が発行した本物の紙幣ですが、急造のために裏側が印刷されていない「見せ金」です。モラトリアムが終了した後も混乱なく、この昭和金融恐慌は終息したそうです。多喜二の「析々帳」の

4月27日には「銀行が突然3日間休業したが、諸々の準備のために出勤」とあります。これは国に要請された休業のことでしょう。本来の休業日を含みますが4月22日(金曜)〜24日(日曜)の3日間、多喜二は休業体制の北海道拓殖銀行に出勤したはずです。この「析々帳」は大正15年(1926年)5月26日から昭和3年(1928年)1月1日まで書かれました。大正15年は12月25日から昭和元年となり、その1週間後には昭和2年になりました。ですから、この析々帳を書いた期間は約1年7ヶ月です。この中には多喜二の身の回りで金銭上のトラブルが生じた事は書かれていません。析々帳は言わば日記帳ですから、世に発表することを前提としていません。だからこそ、この期間に多喜二にとって大事件が発生していたとすると、ここに書かれていないのは不自然です。この事件が昭和3年1月1日以降に生じたと仮定すれば、とりあえずは一連の辻褄が合います。小林三星堂があった場所(新富町)には、現在は国道5号線が通っています。慶義はこの時に土地を売却して、これらの負債を清算した可能性があります。そして苫小牧に進出していた三星だけが残ったのかもしれません。

多喜二は、北海道拓殖銀行に就職した大正13年(1924年)の10月頃に田口瀧子に出逢いました。父親に身売りされたタキさんの身請け金は500円でした。多喜二が中央公論社から受けた「不在地主」の原稿料も500円だったそうです<23>。タキさんは自由になるために貯金してました。翌年、大正14年(1925年)の12月に多喜二はタキさんを身請けしました。タキさんが貯めた250円の他に多喜二が50円を出しました。残りの200円は、この稿で引用した島田正策から借りました。多喜二は島田正策に月々の給料から少しずつ返済しています。昭和4年(1929年)11月16日に北海道拓殖銀行を解雇となって無給になったことも関係あるかもしれませんが、昭和8年(1933年)に死亡したために、結局50円しか返してないそうです。この他にも、慶義が作った借金の方も少しずつ返済したはずです。ただし、こちらの方は、慶義が新富町の土地を売却したことで解消されたのではないかと想像します。

昭和3年(1928年)は、多喜二にとって色々なことが起きました。普通選挙になって初めての総選挙があり、山本懸蔵の応援活動をしました。この選挙の投票日は、後に多喜二の命日となる2月20日です。選挙後、いわゆる「三・一五事件」を題材として、多喜二自身が処女作と言っている「一九二八年三月十五日」を5月26日に起筆、8月17日に書きあげました。これは削除や伏字だらけでしたが、「戦旗」の11月号と12月号に発表され、センセーションを引き起こしました。次の作品として「蟹工船」を10月28日に起筆しました。この取材のために5月と6月には函館に行っているようです。

(附記)

(1) この稿の文中、「析々帳」と書きましたが、通常の書籍では「折々帳」と書かれています。日々折々の事柄を日記として書いたものですから「折々」が正しいと思います。しかしながら多喜二自身が、このノートの表紙に「析々帳」と書いています。勢い余って漢字を間違ったものと思われます。そのままになっているところが、多喜二の御茶目なところです。

(2) 昭和6年(1931年) 1月25日の「年譜」の中で、「姉は火山灰会社に働きに行って、真白になって帰ってくると・・・」とありますが、この姉とは若竹小町とも言われた美少女のチマさんです。慶義は女子にも教育機会を与えており、チマさんも庁立小樽高等女学校に通わせています。現在の道立小樽桜陽高等学校です。チマさんは大正2年(1913年)の入学ですから、多喜二が庁立小樽商業学校に入学する大正5年(1916年)より3年前です。

(3) 別稿(No.010)でも触れましたが、多喜二が大正9年(1920年)に庁立小樽商業学校の本科3年生(通年で5年生)の時に書いた「駄菓子屋」という作品があります。昔は1軒しかなくて繁盛していた駄菓子屋なのに、次々と立派な新しいライバルが出現してきて衰退していく・・・という内容です。多喜二は、これを庁立小樽中学校関係者が作った同人雑誌「群像」の創刊号に投稿しました。編集委員たちは、なぜこちらに投稿してきたのだろうと不思議に思ったそうです。庁立小樽中学校は明治35年(1902年)の設立で、多喜二が在籍した庁立小樽商業学校は大正2年(1913年)の設立です。先に出来た駄菓子屋が次第に没落していくという小説の内容は、ライバル校である庁立小樽中学校への痛烈な皮肉だと思います。多喜二は「群像」の創刊号に対して、強烈な殴り込みの挑戦状を叩きつけたのです。それを知ってか知らずか、ボツにしたのは、この稿で紹介した「小林多喜二の生涯」を書いた武田進(ペンネーム:中津川俊六)です<2>。後に、多喜二が中心となって作った「クラルテ」という同人誌の制作に加わりました。セキさん(母)は字が読めませんから、チマさんあたりに読んでもらったのでしょうが、「いくら小説だといってもそんな嘘を書いては駄目だ」と言ったとか。

|