| �@�}�ӂŃV�_�A���ׂ�ƕ����Ȃ�Ȃ����O���o�Ă��āA�u�V�_�A���͓���v�Ɗ�����ꂽ�������Ȃ��Ȃ��ł��傤�B�����ł����܂Ȃт��ł͉摜���g���A�V�_�A���̊�b��������Ă��܂��B | ||||||||||||||||||||||||||||||

���V�_�A���Ƃ��@�V�_�A���́A��q����炸�ɖE�q�ő����邽�߁A�d�ېA���i�R�P�ށj�Ɠ������Ԃ悤�Ɍ����Ă��܂����A��q�A���A���q�A���Ɠ������A�z���������n�t�𑗂鉼���ǂƌ������ł���ꂽ���Ȃǂ̐��n�t�𑗂�⿊ǂ������ۊǑ��A���i��P�j�ł��B�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�F���t������Ő܂�ꂽ���A�@�ۏ�̂��̂��c��̂����̈ۊǑ��ł��B �@�����ăV�_�A���ƌĂ�ł�����̂́A�����w��ł̎��R�Q�ł͂Ȃ��A�l�דI�ɂ���ꂽ�Ăѕ��ŁA�ۊǑ��A���̓��A��q�A���ȊO�̐A���̂������O�ŁA�R�P�Ɏ����R�P�V�m�u�ނ���ؖ{�Ɏ����w�S�ނ܂ŁA�傫���A�`�͑��푽�l�Ȃ��̂�����܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

�����R�̑���@���̃V�_�A���́A�n����ł͖�P���킪�������Ă���ƌ����Ă���A���{�ł́A�G���ώ��������1200��ޒ����������Ă��܂����A��100�풴����Ŋ뜜��ƂȂ��Ă��܂��B���{�암�i��a��ȓ�̒n��j�ł���265�킪�m�F����Ă��܂��B

�@���̈Ӗ��ł́A�V�_�A���Ȃlj������ɉh���Ă��邩�ǂ����́A�L���ȐX�����邩�ǂ����̃o�����[�^�[�ɂ��Ȃ�ł��傤�B �@�������A���{�o�ς̋}���Ȑ����ƂƂ��ɎR������A�X�т���J���ꂽ���ʁA����ꂽ�����������܂��B�܂��A�l�Ƃ̊ւ��Ŏ���ė������R�́A�ߑa���A����ɂ�萊�ނ��A���̊��ň���Ă�����������ė��Ă��܂��B �@����A�n���K�͂ł͐l�Ԋ����ɂ��n�����g���̃X�s�[�h�����܂�A���Ԍn�ւ̉e�������O����Ă��܂��B �@���̂悤�Ȓ��A������|�т����A�����������ė��R�������銈���A�R�ɖ�A���Ď��R�т̃_����A�C����銈���A�G�R���ւ̎�g�݂ȂǁA���R����銈�����e�n�Ő���ɂ����Ȃ���悤�ɂȂ�܂����B �@���R���̈����͑��������̐����ɉe������悤�ɁA���R�������Ă͂��߂Ď���������������Ă��邱�Ƃ�Y�ꂸ�A���R���ɂ��������̂ł��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

�����p����Ă����V�_�A���@�V�_�A���́A���������̂���g�߂ɗ��p���Ă����A���̈�ł��B�c�N�V������o���Ɩ쌴�ɏo�����A�g�����������𗁂тȂ���t�̖K������������������ł��傤�B����

�@�����ɃE���W���A�����ɃR�V�_�Ȃǂ�������Ƃ��Ďg���Ă��܂��B�ӏܗp�Ƃ��ăV�m�u�A�C���q�o�i�⏼�j�A�}�c�o�����͐̂���͔|����A�����̕i�킪���ǂ���Ă��܂����B���݂ł͉��|�X�ŁA�A�W�A���^���A�v�e���X�A�A�r�X�Ȃǂ̖��O�ŊO���Y�̃V�_�A�����̔�����Ă��܂��B �@�܂����Ԗ�Ƃ��ẮA�I�V�_�i��M�A�𒎋쏜�j�A�J�j�N�T�i��M�A���A�j�A�N�W���N�V�_�i�~���j�A�q�J�Q�m�J�Y���i�Ώ��q�F�ۖ�̈߁j�ȂǁA�����̂��̂����p����Ă��܂����B �@�H�|�i�Ƃ��ẮA�E���W���A�R�V�_�̃c���i�t���j�����p����A�������̐����̒��Őg�߂ȐA���ł��������Ƃ�����܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

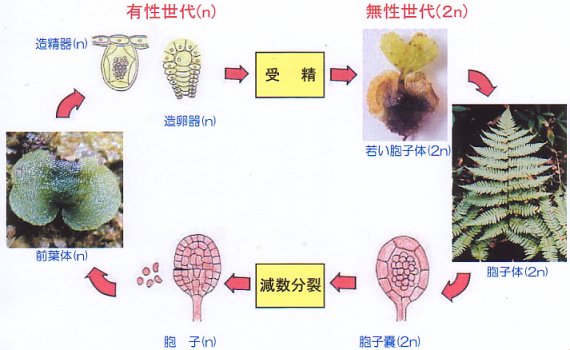

���V�_�A���̐������@�A���ɂ͋��ʂ��āA�������B�����鐢��i��������j�ƗL�����B�����鐢��i�L������j�����݂ɌJ��Ԃ�����������鐶��������܂��B�@�V�_�A���ł��A�z���̐���i�L������j���E�q�̐���i��������j�ƌĂ�鐢����i��Q�j���J��Ԃ��Ă��܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

��Q�E�V�_�A���̐����� |

||||||||||||||||||||||||||||||

�@���̖E�q�̂ŖE�q�X���ł��A�������ĖE�q�������A���肵�����̂��Q�`�Smm�Ə������z���́i�O�t�́j�ŁA�t�B�[���h�ł́A�]�����Ӑ[���T���Ȃ���A�ڂɂ���@����Ȃ����̂ł��B �@���̔z���̂ɂ��鑢����Ƒ�����ɂ������ł��A�傫���Ȃ������̂��E�q�̂ƂȂ�܂��B�@ �@�������A�V�_�̒��ɂ͔z���̂Ŏ��邱�ƂȂ��ꕔ�̍זE�����ĖE�q�̂�����x�j�V�_�A���u�\�e�c�Ȃǂ̒��Ԃ�����A���������Z�����B�ƌĂ�ł��܂��B �@�܂��A�k���g���m�I�A�R���`�V�_�A�z�\�o�C�k�����r�Ȃǂł́A���������o�����h�{�ɐB��������̂�����܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

���V�_�A���̐��炷�鎞���@�~�ł������̃V�_�������邱�Ƃ���A�V�_�A���͈�N��������A���Ǝv���Ă�����������Ǝv���܂��B���A�V�_�A������ʂ̐A���Ɠ����悤����ΐ��A�ėΐ��A�~�ΐ��Ɛ��炷�鎞�����قȂ��Ă��܂��B�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�x�j�V�_�A�C�m�f�ȂǏt�ɗt���o���A���N�t�ɐV�����t���o��܂ŗt���͂�Ȃ���ΐ��̂��́A�C�k�����r�A�N�W���N�V�_�ȂǏt�ɗt���o���A�H�ɗt���͂�Ă��܂��ėΐ��̂��́A�A�I�l�J�Y���A�I�I�n�i�����r�ȂǔӉĂɗt���o���A���N�̏��ċ߂��ɗt���͂�Ă��܂��~�ΐ��̂��̂�����܂��B �@�ǂ���n�㕔�̗t����シ�邾���ŁA���s��艺�͐����Đ��\�N�����炷�鑽�N���ł��B���̓��A��ΐ��A�ėΐ��̃V�_�����|�I�ɑ����A���ł͂����̃V�_�̖E�q�����n����U���`�W�����V�_�ώ@�̓K���ƌ����܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

���V�_�̗t�͂P���̗t

�@�V�_�A���̑����́A�x�j�V�_����r�̂悤�ɍ��s���畡���̗t���o���܂����A�ς�������̂Ƃ��āA�J�j�N�T�i�c���V�m�u�j�́A�n�㕔���̑S�Ă��P���̗t�ŁA�c���̕����͗t���ł��B �@�������Ɍ�����w�S���P���̗t�ŁA�s�̂悤�Ɍ����镔���͗t���ŁA�����Ă��N�ւ͂���܂���B���Ƃ��s�Ƃ���ʂ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��獪�s�ƌĂ�Ă��܂����A������Ƃ����s�ł��B���̍��s�́A�����オ������A���ɔ�������Ƃ��̌`�͈قȂ�A�V�_�肷�鎞�̌��ߎ�ƂȂ���̂ł��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

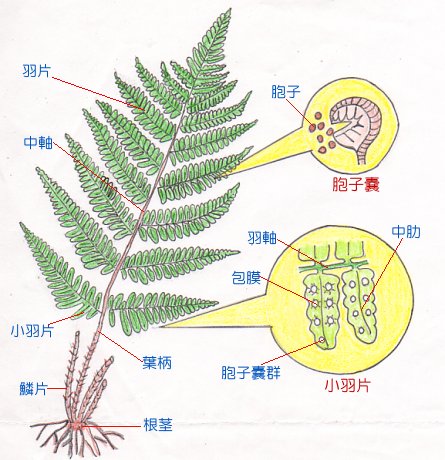

���V�_�A���̊e���ʂ̖����@���ɃV�_�̐����ŁA�H�ЁA�H���A��ȂǁA��������Ȃ����ʂ̖��̂��F�X�o�Ă��܂��B������V�_�A���������Ă��邩������܂���B�@��ɗt�g�A�t���A ���s�A���̘b�����܂������A���̊e���ʁi��R�j���ǂ��Ȃ̂����ēx���Ă݂܂��傤�B�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||

��R�E�V�_�̖��� |

||||||||||||||||||||||||||||||

| �@���s����L�т��t�̕��̕������t���A�t�̕������t�g�ƌĂт܂��B�t�����瑱���t�g�����̎��������ŁA���s���璆���܂ł̊ԂɁA�������ؕ������܂��B �@��������H��ɕ����H�Ђ��o���A���̉H�Ђ̎����H���ł��B���̉H�Ђ�����ɕ������̂����H���ŁA���̐^�̎������H���ƌĂсA����ɕ���ƂQ�����H���A�R�����H���ƂȂ�A����ȏ㕪�Ȃ��ŏI�̉H�������]�ƌĂ�ł��܂��B �@��`���ȊO�̃V�_�̗t�g�̗��ɂ��̂��E�q�X���W�܂����E�q�X�Q�i�\�[���X�j�ł��B���̖E�q�X�̑܂̒��ɖE�q�������Ă��܂��B�����ĖE�q�X�Q������Ă���t�^��̂��̂���ŁA�F�X�Ȍ`������܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

�����s�̌`�@�V�_�̌s�́A�w�ǂ��n���s�ŁA�s�Ƃ����Ƃ���ʂ����Ȃ����Ƃ���A���s�ƌĂ�Ă��܂��B���̍��s�ɂ́A�����A�Ώ�A�����̌`�i��S�j������܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�����́A���s����o���Â��t���̓����ɐV�����t�����o�����߁A�����オ�����悤�ɂȂ�`�ŁA�w�S�A���u�\�e�c�ނȂǂ�����܂��B�Ώ��́A���s�̐�ɗt���������čs�����߁A�߉��ɐL�тĂ����悤�ɂȂ�`�ŁA�x�j�V�_�ށA�C�m�f�ނȂǂ�����܂��B�����́A���s�������i���ɔ����j����`�ŁA���s���u���������v����ƁA�Ԋu���J���ėt���o�����ƂɂȂ�A�u�Z�������v����ƊԊu���J�����ɗt���o�����ƂɂȂ�܂��B���́u���������v�ɂ́A�E���{�V�ށA�V�P�V�_�ނȂǂ��A�u�Z�������v�ɂ́A�I�I�q�������r�ށA�I�j�q�J�Q�����r�ނȂǂ�����܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

���ؕЂ̐F�ƌ`�@�V�_�A���́A�A���S�̂ɗؕЂ�т��������A�̂�ƗؕЂ���ɂ��āA�C�����������Ǝv��ꂽ����������ł��傤�B�������A�悭�悭����ƒP���ȗt�̊��ɂ́A���\�Y��ȐF�̗ؕЂ����Ă���A�ڂ��y���܂��Ă���܂��i��T�j�B |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�F�ł́A�W���F�A���F�A�����F�A���F�A���F�A�c�[�g���J���[�Ȃǂ��A�`�ł́A����A��j�`�`�L��j�`�A���`�Ȃǂ�����A���l�ł��B�܂��A�ؕЂ̕Ӊ����S�����璘����������������̂܂ł����āA��肷��傫�ȏ��ƂȂ��Ă��܂��B �@�x�j�V�_�ށA�C�m�f�ށA�C�k�����r�ނȂǂł́A���̗ؕЂ̐F�A�`������̑傫�ȃ|�C���g�ƂȂ�܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

���t�̌`�@�}�ӂŁA�V�_�̗t�g�̌`���\�����̂Ƃ��āu���ȉ~�`�A�Q��H�t�v�Ȃǂ̂悤�ɏ�����Ă��܂��B�@�O�L�́u���ȉ~�`�v�͗t�g�S�̂́u�`�v��\���A��L�́u�Q��H�t�v�͗t�́u����Ɛꍞ�݁v�̓x������\���Ă��܂��B �@�悸�A�`�ɂ��ẮA��j�`�A�L��j�`�A���ȉ~�`�A����ȉ~�`�A�O�p�`�A�L���`�A����O�p�`�A�O�p��L���`�A�܊p�`�ȂǑ����̌`�i��U�j������܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�����Ŋ�{�I�Ȍ`�������o���A���̌`�̃C���[�W���v�������ׂ邱�Ƃ��������鑁���ł��傤�B �@��j�`�˒|�̗t�̂悤�ɍג�����[���Ƃ��������L���` �A�|��j�`�ˍג�����[���Ƃ���A�㕔�����L���` �B���`�˗��̂悤�ɒ�����艺�������ł����L���ۂ��` �C�|���`�˗����t�����ɂ����悤�ȁA�������㔼�����ł����L���ۂ��` �D�ȉ~�`�ˏ����̂悤�Ȍ` �E�O�p�`�E�܊p�`�A�~�`�͐}�`���̂��̂��v�������ׂĉ������B |

||||||||||||||||||||||||||||||

���t�̕���Ɛꍞ���@�V�_�̗t�g�̕���ɂ́A�P��A����A�H��Ȃǂ�����܂����A�H���������̂����|�I�ɑ����ł��B�@����ł͉H��i��V�j�ɂ��Č��Ă݂܂��傤�B |

||||||||||||||||||||||||||||||

��V�E�H��̌` |

||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�܂��������Ȃ����̂��P�t�A���ĉH�Ђ��Ɨ�������̂��P�H��t�i�܂��͂P��H��t�j�A���̒P�H��t�����ď��H�Ђ��Ɨ�������̂��Q��H��t�A����ɏ��H�Ђ��ו����đ�Q�����H�Ђ��Ɨ�������̂��R��H��t�A����ɑ�R�����H�Ђ��Ɨ�������̂��S��H��t�ƂȂ�܂��B �@���̏�ł܂������ꍞ�݂̂Ȃ����̂��S���A�ꍞ�݂̒��x�ŁA���A����A�[��A�S���ƂȂ�A�Ⴆ�A�Q��H�����Ƃ́A�P�H��t�̉H�Ђ�������̂ŁA����ɑS�i�ݏ��H�ЂƂ��ēƗ�������Q��H��t�ƂȂ�A���̏��H�Ђ����������Ԃ��Q��H�t�i�܂��͕����j�ƌĂ�ł��܂��B �@���̕�������ɂ߂镔���́A���̗t�g�Őꍞ�݂̑����Ƃ�������܂����A��[������ʼn��H�ЂȂǗ�O�I�ɕ����Ƃ���͏����܂��B���ۂ̃V�_�ł��̗���݂Ă݂܂��傤�i��W�j�B |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

���H�Њ�̌`�Ǝ��ւ̂����@�H�Ђ������Ɂi�܂��͏��H�Ђ��H���Ɂj�ڂ����̌`�ɂ́A�N�T�r�`�A�ی`�A�،`�A�S�`�A���Ёi���H�Ђł͎����j�����A�Ȃǂ̐F�X�Ȍ`������܂��B�@�܂��A�H�Ђ������i���H�Ђ��H���j�ɂ��`�ɂ́A��������i�L���j�A�����Ȃ��i�����j�A���ƂȂ��ė����Ȃǂ�����܂��B�i��X�j |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

���E�q�t�Ɖh�{�t�̌`�@�V�_�A���ł́A�E�q������t�i�E�q�t�j�Ƃ��Ȃ��t�i�h�{�t�j������܂��B��ʂɖE�q�t�Ɖh�{�t�����`�̂��̂́A���ɐ}�ӂȂǂł͐G��Ă��܂��A�[���}�C�A�C�k�K���\�N�A�L�W�m�I�V�_�Ȃǂ悤�ɁA�͂�����ƖE�q�t�Ɖh�{�t�̌`���قȂ���̂���`���ƌĂ�ł��܂��i��P�O�j�B |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

�@���̂���`���̂��̂́A�h�{�t����ɏo����A������x�点�ĖE�q�t���o�����̂������A�E�q�t�͉h�{�t��蒷�������オ��̂������ł��B �@�܂��A�I�j�[���}�C�Ȃǂ̂悤�ɖE�q�t�Ɖh�{�t����ɂȂ������̂������I��`�ƌĂ�ł��܂��B��̓�`���̃L�W�m�I�V�_�A�[���}�C�ł��A�ˑR�ψقʼnh�{�t�ɖE�q�X�Q�����A�����I��`���ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B �@�ܘ_�A�h�{�t�ɂ͗t�Α̂�����������������Ȃ��܂����A�����̖E�q�t���������������������Ȃ��܂��B�E�q�t���ΐF�����Ă�����̂͗t�Α̂����݂��邩��ł��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

����̌`�ƐF�@��́A�E�q�X�Q��ی삷��t�^��̂��̂ł��B�E�q�X�Q�����t�^�ł��邱�Ƃ���A�`�͖E�q�X�Q�̌`�Ƃقړ��`�ł��B�����āA�E�q�X���n���ĖE�q����o������́A��͊O��Ď��Ă��܂��܂��B�@��̌`�́A�O�����A�ȉ~�`�A���`�A�n���`�A�~�t�`�ȂǑ����̌`�i��P�P�j������܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| �@���̕�ɑ����ėt������������ŋU������C�m���g�\�E�̒��ԂȂǂ����锽�ʁA�~�]�V�_�A�V�P�`�V�_�A�R�V�_�Ȃǂ́A���̕������܂���B �@���̕�̌`�́A�I�V�_�Ȃ͉~�t�`�A�w���V�_���͐��`�ȂǁA��ɂ���đ�̌��܂��Ă��܂��B �@����A��̐F�Ŏ����肷�鎞������܂��B�x�j�V�_�͕����ʂ����g�F�Ńx�j�V�_�̕ώ�̃~�h���x�j�V�_�͊D�F�ŁA������Ă��鎞��������ʂł��܂���B���u�\�e�c�ނȂǂł��F�̈Ⴂ������܂��B �@���̂ق��A��̕Ӊ��̐ꍞ�݁A���̖т̗L���A�E�q�X�Q�̊������ݕ��Ȃǂɂ��ω�������A�����肷����ƂȂ�܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

���E�q�X�Q�̂����@��`���������V�_�ł́A�E�q�X�Q�̂������A����̌��ߎ�ƂȂ鎞���������̂ł��B���ʒu�́A�Ӊ��ƒ��]�������ɂ��A�Ӊ�����ɂ��A���]����ɂ��i��P�Q�j������܂��B�摜�̓J�i�����r�ނł����A�Ӊ����̓I�I�J�i�����r�A���Ԑ��̓I�j�J�i�����r�A���]���̓R�o�m�J�i�����r�ƈႢ�����邱�Ƃ�����܂��B�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�C���w�S�ƃI�I�N�W���N�V�_�͊O�����悭�����V�_�ł����A�H�����̓C���w�S�A�Ӊ����̓I�I�N�W���N�V�_�ƈႢ������܂����A�悭�����C�m�f�ނł��A�Ӊ����̓T�C�S�N�C�m�f�A�A�C�A�X�J�C�m�f�A�C�m�f���h�L�ȂǁA���Ԑ��̓C�m�f�A�c���i�V�C�m�f�A�J�^�C�m�f�ȂǁA�Ƃ��ʒu�ɈႢ������܂��B �@���̑��A�H�А�[������E�q�X�Q�����J�^�C�m�f��A�H�Њ����E�q�X�Q�����T�C�S�N�C�m�f�ȂǁA���������Ⴄ���̂���������܂��B �@���̗l�ɖE�q�X�Q�̂����́A������߂�傫�ȃ|�C���g�̈�ɂȂ�܂��B �@����ł́A���������V�_�A�������y���݉������B |