羽の部分はバルサ材を使用。特に厚さは飛行機の翼のように加工はしてません。ちなみにこの加工をすると、飛行機の飛ぶ原理と同く揚力が発生し、風を受けて回転し始めると、ますます早く回転するようになります。(野村卓史著 「風車のある風景」より)

幅だけは、中心近くを太くしました。これは、テーパー型と呼ばれるもので、高速回転が要求されるものに適しているそうです。なぜかというと、翼面積比というのがあり、これは風車の直径の面積に占める翼面積の割合です。この値が大きいほど、トルクが増え、回転数が落ちるそうです。先端が細いというのは、翼面積が減り、翼面積比が小さくなり、回転が速くなるというわけです。(http://www.mz.reitaku-u.ac

.jp/~eshimada/kaze2/index1.htmより)

バルサ材にしたのは、軽いということと、もし破損して物にあたったり、人間にあたったとき、バルサ材は柔らかいので、被害が少ないと考えたからです。

今までは、1mmのものを使用していました。おかげで、微風でもよく回ってましたが、逆に強い風では折れていました。 そこで、今回は8mmを使用しました。これは、強い風では上をむくようにするため、強い風で折れてしまうと、そのようにした意味がなくなってしまうからです。

| Amateur Radio |

| Station |

| JK4USW |

| since 1992 |

|

|

色を塗って完成です。赤く塗ったのは、周囲の人に気づいて、注意してもらうためです。何かあってはいけませんからね。今回は、羽の大きさも、かなりデカイですし。

風力発電も最近は、赤く塗ってあるように思います。本を読むと、鳥よけ用の塗装もあるとか。それは、縞模様でした。

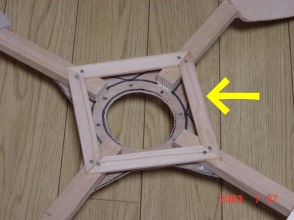

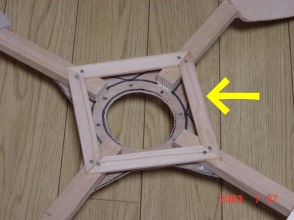

これは、中央部分。

手で持ち上げると、羽の重さのために、しなっていました。

どうもベニア板が薄すぎたようで、ベニア板をもう一度加工するのは、面倒なので、補強をしました。

この補強がかなり効いて、手下持ち上げても全くしなるということがなくなりました!

これがアームです。今までのプロペラの時から変わりません。斜めに切る部分をどう加工するかが、けっこう考えるところですが、私は万力で木材を固定し、のこぎりでひたすら切っています。

斜めにする角度は、勘です。以前、三角形に加工してある木材を買って使ったのですが、角度がきつすぎて、うまく周りませんでした。ほどよい角度が大切なようです。

台風などの強い風では、斜めにきってあるところから、ポキッと折れることがあります。

でも、今度は大丈夫なはず!。強風の時には、勝手に上を向いて、避けてくれますから!

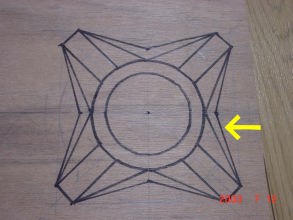

ハブダイナモに取り付ける台座をベニア板で製作します。

黄色の矢印部分は、羽のアームを支えるには強度が不足するだろうということで、引き直したところです。

何度も、強風でプロペラが破損したため、今回は軽さよりも強度重視です。

実際に切る段階になって、さらに強度を増そうと違う線を引き直して、切断しました。