サイカチをはじめて見たとき、誰もがそのトゲのすさまじさにびっくりすることでしょう。 何しろ、幹の下の方から枝の先までトゲだらけ、それも、バラやサンショウのような単純なトゲではなく、 大きなものでは10cm近くもある、何本にも枝分かれしたトゲがいっぱいあるものですから、 とても日本の木とは思えないくらいです。熱帯地方の乾燥した環境には「トゲ低木林」と呼ばれる特別な森林ができ、 トゲのある植物と乾燥条件とをいつも関連づけて考えていたものですから、 わたしは長い間この木が中国かどこかの乾燥地帯から日本へ導入されたものと思いこんでいました。 しかし、実際は本州中南部から四国、九州にかけての山野や河原などに自生し、 カワラフジノキという別名ももつそうです。

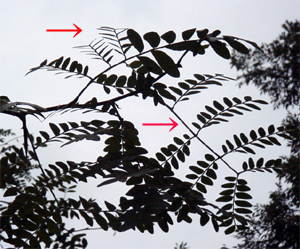

サイカチは1回羽状複葉とと2回羽状複葉をもつことでも目を引きます。

すなわち、写真の矢印のように、一本の木のなかにいろいろな形の葉があり、

なかには、中間的な形の葉もあって、植物の複葉がどんなふうにしてできてきたか、

植物が状況に応じて、いかに形を変えうるかを見るのに大変よい例といえるでしょう

(写真説明:全体または一部が2回羽状複葉になったサイカチの葉(奈良公園:1999.8.12))。

サイカチは1回羽状複葉とと2回羽状複葉をもつことでも目を引きます。

すなわち、写真の矢印のように、一本の木のなかにいろいろな形の葉があり、

なかには、中間的な形の葉もあって、植物の複葉がどんなふうにしてできてきたか、

植物が状況に応じて、いかに形を変えうるかを見るのに大変よい例といえるでしょう

(写真説明:全体または一部が2回羽状複葉になったサイカチの葉(奈良公園:1999.8.12))。

サイカチの実もまたユニークなものです。長さ20~30cm、時には40cmくらいの、

長い、平たいサヤの実がなり、ふつうクネクネとよじれた形をしています。

サヤの中にはサポニンがたくさん含まれ、石けんの役割をします。

上原敬二先生の「樹木大図説」という本には、「サヤ一つを細かく刻み、水1.5升で煮たあとその汁を冷まし、

使用前にかき混ぜ、泡立てて使うと効き目がある」と書いてあります

サイカチの実もまたユニークなものです。長さ20~30cm、時には40cmくらいの、

長い、平たいサヤの実がなり、ふつうクネクネとよじれた形をしています。

サヤの中にはサポニンがたくさん含まれ、石けんの役割をします。

上原敬二先生の「樹木大図説」という本には、「サヤ一つを細かく刻み、水1.5升で煮たあとその汁を冷まし、

使用前にかき混ぜ、泡立てて使うと効き目がある」と書いてあります

京都府立植物園にはトゲが少なく、また、サヤがやや分厚く、ねじれていない「トウサイカチ (G. sinensis) 」があります。

中国では今でもこの実を石けんとして利用していると書いた本もあります(右写真:トウサイカチの豆果(京都府立植物園(2000.11.26))。

京都府立植物園にはトゲが少なく、また、サヤがやや分厚く、ねじれていない「トウサイカチ (G. sinensis) 」があります。

中国では今でもこの実を石けんとして利用していると書いた本もあります(右写真:トウサイカチの豆果(京都府立植物園(2000.11.26))。