ビオクリマティック・デザインのように 103

■■ 3 日本の気候はむつかしい

2009年02月19日

今回も二十四節気の話からはじめると、今日18日は雨水(うすい)、冬至や春分ほどには耳馴染みのない節気だが、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる、冬から春に向けての変化の兆しを感じ始める頃だ。先週13日には春一番も吹き、これからは三寒四温でぽかぽか陽気と寒の戻りをくりかえしながら、春に近づいていく。このあと3月5日が啓蟄(けいちつ)、冬ごもりの虫が地中から出てくるという意味で、はじめて聞いた時、季節をあらわす言葉に動物が出てくることを楽しく感じたことを思い出す。二十四節気は全て漢字2文字で示され、それぞれが絶妙に季節感を醸し出していて、昔の人の観察眼と表現力に脱帽してしまう。

前回の〈2 太陽を追いかけて〉で見た通り、地球から見える太陽の通り道(ある日・ある時刻の太陽高度)は、緯度によって決まっている。同じ緯度ならば、太陽との関係が同じで、受ける日射の量も(天候などの要因を除けば)同じ。太陽の熱にほとんど全てを依存する地球の上の気候は、緯度によってほぼ決まる。暑い赤道付近から寒い極地まで、グラデーションを描くように、世界の気候は分布する。これに加えて、地軸の傾きによって、太陽に近い時期と遠い時期、すなわち夏と冬が、それぞれの気候の中に出現する。

そもそも気候という言葉、climate(クライメート、英語)、climat(クリマ、仏語)…などの語源は、ギリシア語で傾きや勾配を表すklima(クリマ)である。古代ギリシアの地理学者たちは、地球を球形とみなし、赤道あたりから北に向ってゆるやかにスロープになっていると考え、その傾きの違いによって、赤道と平行に地域を区分していたらしい。言いかえれば、緯度による区分である。その区分と、その地の暑さ寒さの相関が認められるようになり、クリマが気候の意味で使われるようになったという。もちろん、気候を決定づける要因は、緯度だけでなく、ほかに地形や標高、大陸と海洋の関係、気流や海流などの影響を受けて、地域ごとにさまざまな気候が形成されている。

では、日本の地球の上での位置を見てみたい。

細長い島国である日本、その南北東西端は、

|

最北端 |

北海道・宗谷岬 |

45°31'13"N |

141°56'27"E |

|

最南端 |

東京都・沖ノ鳥島 |

20°25'31"N |

136°04'11"E |

|

最東端 |

東京都・南鳥島 |

24°16'59"N |

153°59'11"E |

|

最西端 |

沖縄県・与那国島 |

24°26'58"N |

122°56'01"E |

南北方向である緯度の範囲は約25度、南北距離2300Km、大小の島が北半球の4割方にわたって南北に長く分布している。といっても、この範囲のほとんどは海で、南・東・西端はいずれも沖縄よりはるか南の小さな島である。北海道から九州までの「大きな島」だけ見ると、宗谷岬から鹿児島県の佐多岬までの距離が約1900km、本州の胴回りにあたる房総半島から上越あたりの距離が約300km。ちなみに、日本より南北に長い国は、チリ、アルゼンチン、ペルー、メキシコ、ザイールぐらい。面積で見ると小さい日本ではあるが、このように緯度の広がりをもった国なのである。

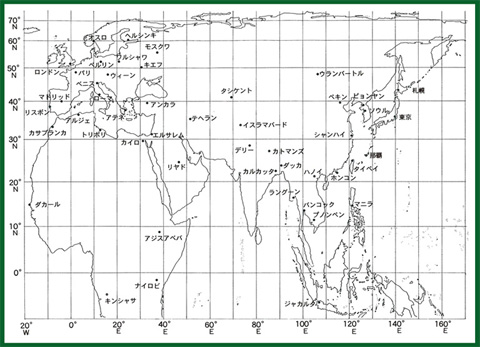

fig3-1 世界地図

fig3-1 世界地図

さて、上の図は、ユーラシア大陸を中心に、主な都市をプロットした地図である。東京とヨーロッパの各都市を見てみると、東京はずいぶんと南に位置していることがわかる。東京の緯度は 31°41’N、パリ、ロンドン、ベルリンなどは北緯50度付近である。東京と同緯度付近にある都市はというと、テヘラン、アテネ、アルジェなど。札幌が、ヴェニスやローマと同じくらい。沖縄は、台北、ダッカ、あるいはサウジアラビアのリヤドなどと同じぐらいの緯度に位置している。日本を左のほうに平行移動してみると、北海道がイタリア半島の付け根ぐらいで、本州はすっぽり地中海におさまり、九州は北アフリカにかかり、沖縄はサハラ砂漠の中である。

そうやってみると、日本でヨーロッパの建物や衣服の真似をすることの不自然さは、一目瞭然だ。クールビズの普及で少しはましになったけれども、真夏の日本で背広を着てネクタイをしめるビジネスの常識は、気候から考えると非常識なことなのだ。冬のオフィスで、暖房をきかせて、夏と同じシャツ1枚で過ごすこともまた然り。そういえばアメリカの新大統領が、前大統領のワシントンの執務室での背広・ネクタイ着用というドレスコードを刷新して、シャツ姿で仕事をする様子がとりあげられていたが、写真には室温が写らない。ホワイトハウス(ワシントンD.C.)の緯度は38°53'N、日本でいえば山形の酒田市と同じぐらいである。2月の平均気温は2.1℃で、東京よりも低い。シャツ姿で執務するための暖房の使用エネルギー、排出二酸化炭素は計算しているのだろうか。シャツにセーター姿のほうが、彼が表明している気候変動への取り組みのアピールにもなると思うのだが…。

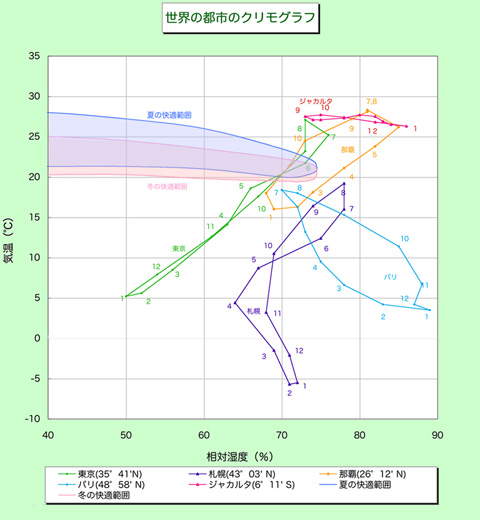

では、実際に世界の都市の気候を見てみよう。ある場所の気候の特色を示すのに、クリモグラフというグラフがある。縦軸に気温、横軸に相対湿度をとり、各月ごとの平均気温と平均湿度をプロットしたグラフで、一年間の気温と湿度の推移の範囲を見ることができる。

fig3-2 世界の都市のクリモグラフ

色分けをしたグラフのそれぞれ書き込まれた数字は月で、緑色の東京の2と書かれた点を、左にたどると約5.6℃、下にたどると約50%、これが東京2月の平均気温と平均相対湿度である。(ただし、月平均の気温と相対湿度なので、一日の気温と湿度の変動はもっと大きくなる。)

グラフの左上の水色とピンクの範囲は、人間の感覚に基づく夏と冬の快適範囲である(左側がきれているが、湿度約20%あたりが快適範囲の限界となる)。夏季には湿度20-50%なら22-28℃の範囲で快適と感じるが、同じ気温でも湿度が上がると不快になる、と読み取ることができる。また、グラフの四隅の斜めの矢印を見ると、右斜め上=高温高湿に向って「蒸暑」、左斜め上=高温低湿に向って「焦熱」、右斜め下=低温高湿に向って「湿冷」、左斜め下=低温低湿に向って「刺寒」とある。この4つの言葉が表現する暑さ寒さの状態は、なんとなく理解できると思う。快適範囲と合わせて読み解くと、夏は同じ気温なら湿度が低いほうが、冬は同じ気温なら湿度が高いほうが過ごしやすい=焦熱から湿冷へ、右肩下がりに分布する形のほうが過ごしやすい、ということがいえる。

ところが、東京のクリモグラフは、それと正反対に右肩上がりに傾いていて、蒸暑と刺寒の間を推移している。しかも、東京のグラフは、快適範囲の上下に飛び出している。他都市と比べてみると、札幌は全て快適範囲より下側で推移し、冬の気温は低いが湿度は東京ほど低くはない。また那覇は、概ね高温多湿に分布しており、快適範囲の下側に出る部分も、東京の5月10月と同じ程度の気温と湿度、寒いというほどではない。フランスのパリは快適範囲よりも下側で推移し、右肩下がりの焦熱-湿冷方向の傾きである。熱帯のインドネシアのジャカルタは、1年中、快適範囲よりもずっと上、湿度も高い。東京の気候は、そのジャカルタと重なるほど高温多湿の夏と、パリと同じくらい寒く湿度はずっと低い刺寒の冬の間を行き来するのだ。

快適範囲の上側だけで推移するジャカルタでは、蒸し暑さの対策をすれば良く、衣服は夏ものだけでよい。下側で推移するパリなら寒さ対策をすればよく、一番暑い時で東京の春秋ぐらいだから、衣服は冬物が基本となる。しかし両側にまたがっている東京(それに日本の多くの地域)では、暑さと寒さ両方の対策をしなければならず、衣服も夏物冬物の両方が必要である。

快適範囲からはみ出る部分を、快適範囲のほうに押しやる工夫を、人間は衣服や建物によって行なうわけだが、衣服は着替えたり、暑くなれば脱ぎ、寒くなればたくさん着ることができる。建物はそう簡単にはいかない。日本では、いわば〈熱帯でも・冷帯でも〉快適に過ごすという難題を、あたりまえにクリアしなければならない。そこに日本の建物のむつかしさがある。

もう一度クリモグラフに戻ると、東京は快適範囲の下側にはみ出している期間のほうが長く、範囲も広い。確かに、真夏日と熱帯夜が続く夏の暑さは尋常ではないが、「夏を旨とする」だけでは、十分とはいえない。一年を通して快適に過ごすには、冬の寒さ対策も重要である。ひとつの建物で、熱帯から冷帯までの気候の変動の中で暮らすには、衣服を着替えるように、建物の使い方や暮らし方の工夫が必要だ。「夏も・冬も」旨として、建物を「開いたり・閉じたり」して、日差しを「入れたり・遮ったり」、風を「通したり・防いだり」しながら暮らすことのできる仕掛け・工夫を考えることが、むつかしい気候の日本で気持ちよく暮らすための鍵なのである。

〈インターネット新聞JANJANに掲載〉