ノート用バッテリーパックの再生

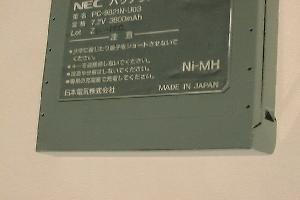

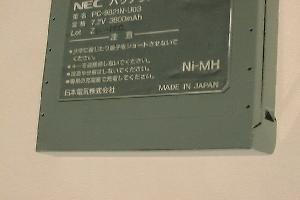

PC9821 Ne2・Nx・Na7〜12用 PC-9821N-U03

2001年6月

PC9821 Ne2・Nx・Na7〜12用の死んでいたバッテリーパックを安く手に入れました。

(大阪日本橋でもよく売ってますね。携帯電話用もワゴンに乗せられているのを見かけます。)

型番はPC-9821N-U03です。LOTから、94年製です。

これを、何とかbatteryの装換(載せ替え)をして、再生してみましょう。

この改造は極めて危ないモノで、蓄電池の知識と工作の腕に覚えのない人はやめた方が得策です。下手をすると強アルカリの液が飛び散って、私はスチール棚の塗装と鉄板を溶かし、手の指紋がなくなりました。まだ爆発や火を噴いた経験はありませんが、火事などの大変危険を伴うことをご承知下さい。

従って、当然のことながら、このサイトを見ての改造によって生じたいかなる不具合・不利益も当サイトの管理者は責任をとれませんので、自己責任で行ってください。電源だけは禁断の改造だと言うことを心にとめてください。

情報提供をしますので、知識を得るためと考えてくださるほうがいいですね。

お勧めはしません。

まずは、うだうだ話から

Old NECや互換EPSONのバッテリーは電池のセルが直列の1パックでしたが、NS-R(懐かしいですね、486SX白黒液晶でしたね。)の発売時期くらいから、バッテリーの値段が安くなり、質の良いセルが出始めたので、2ndバッテリーを積んだり、大容量バッテリーの取り替えパックなどが登場し始めました。それに伴い、薄型にするために、2連装したりしたモノも登場しました。NxやNaに付いていたPC-9821N-U03バッテリーも開けると、2連装ですね。でも、どう充電し、どう使われているのでしょうね。

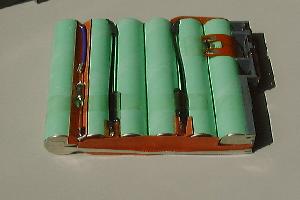

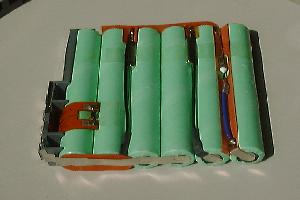

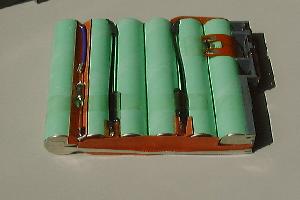

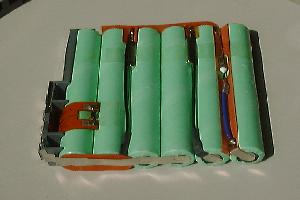

中に入っていた電池のセルは、直径約17ミリ×長さ約48.5ミリが2本組で長さが97ミリ。それが6本で単セルでは12本入っている計算になりますね。タブが付いていて、電源端子と直結です。(スポット溶接と言うのでしたかね?)セルのサイズは単3型に比べて少し太いです。

75度で切れるサーモスタットとサーミスタがセル2個おきに双方に付いています。

回路図ではこうなります。

ところが、わからない素子が一つあります。

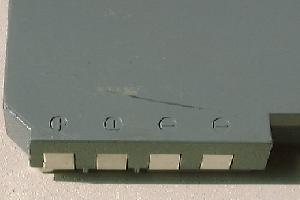

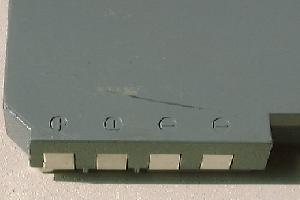

電源端子の<T>と書いたものにつながるところに変わった端子がついています。これは一体なんでしょう。

回路図中のダイオードの形で書いた物です。(下に拡大写真があります。)

充電池は直径は、18ミリタイプが売っている場合もあるので注意がいります。ちなみに普通の単3型は12ミリですのでね。

長さも、単3型は49ミリ近辺が多いですが、今まで買った数種のNi-CdやNi-MHはみんな長さが微妙に違います。特に+端子のチョッポが平たくて大きく厚くないモノと突き出ていて高いモノなどで、せっかく買ったものの、電池ボックスに合わずに、買い換えたことがありました。

1995年にEPSONのPC386noteA用のバッテリーも死んだので、分解して端子を付けて、外部電源につなげるようにしたことがあります。(新品は18000円でした。)単2型Ni-Cdバッテリーを直列に付けただけの簡単な構造でしたので、改造も楽でした。(「ケース外し=殻割り」が一番大変です。)でも、内部の様子がわからないので、内部回路を通しての充電だけはしたことがありません。だいたいは予想が付きますが、危険を知っている人はやらないですよね。じっくり調べた後ならやりますが・・・。

過去にそれでたくさんのni-cdバッテリーを壊しましたから。

また、本体がやられることもあります。本体がやられると修理はほとんど不可能に近いですから。

充電は怖いですね。クリティカルで神経がやられますね。50時間充電なら気も使わないのいいのですが、そんなに気長な性格でもないので、どうしても1Aくらい流してしますので駄目ですね。

特に最近の電池は、「Li-ion」(リチウムイオン)だの「Ni-MH」(ニッケル水素=ニッケルメタルハイドライド)ですね。昔はNi-Cd(ニッカド=ニッケルカドミウム)だけだったのですが、いろいろな種類が出てきました。

充電方法も定電流や定電圧、最近は−ΔV(マイナス・デルタ・ブイ)が多いですね。SONYのビデオもこの方式ですね。(いや、ひげ剃り器の類以外のほとんどの充電がそうですね。)この充電も手抜きが出来ていいのですが、素人は自分で設計・設定変更ができないので駄目ですね。

昔に、同じNi-Cdならいいだろうと、SONYのハンディカムの充電器で、5本(6V)の充電を試みましたが、充電末期の電圧降下がセル(メーカーや容量や内部構造で)で違うので、充電できませんでした。固有の電圧降下に合わせて微調整できる機能を持つ物が欲しいですね。

この辺りの説明は、長いので割愛させていただきます。

バッテリーの分解!

まずは「ケース割り=殻割り」ですが、これが一番苦しいですね。ほとんどは熱と接着剤で付けてありますので元に戻ることは、まずありません。内蔵の電池を入れ替えることは「できない」構造になっています。ケースさえ外れれば、後は力のいる作業はないのですが、これが後の仕上がり具合に一番影響します。見栄えさえ気にしなければ何ともないのですが、下手に割ると再起不能になったりします。(はめたバッテリーが出てこなくなるかも・・・。)

道具ですが、

熱したカッターの先で割るといいとか聞きますが、熱を加え続けることができない上に、熱すぎるといらないところまで溶かすので私は勧めません。むしろ、細い方のカッターの先で指にかかる感覚で切る方が、良い結果が得られました。カッターもプラ板を切る用の物があると便利に使えます。

後は、マイナスドライバーが数種類・千枚通しなど隙間に差し込むものが多数ですね。

まずは、どこかにとっかかりを作ります。

バッテリーパックには必ず空気抜きの穴が空いていますので、そこに精密ドライバーのマイナスドライバーなどを差し込んでいくのですが、どこかに「弱い部分」がありますので一つの場所にこだわらず、割れそうな所を探してそこから割れ口を広げるのが一番いいでしょう。私はサイドの薄いところから開きました。

外れるときはパキッという小さな音が鳴りますね。それが合図でしょうか。

電源端子の反対側はカッターの刃を1.5mmほど入れておきました。

最後に端子の方を割りましたが、ここが難問で、端子の横の部分はすごくきっちり付けてある上に、端子の近辺には細かい部品が多いので、少しの犠牲は仕方ないと考えてください。

私も力を入れすぎて少し裂けてしまい、細かい部品を折ってしまいました。

何度か練習していると自信もつくし、上手に割ることができるようになりますね。

ここまで来れば、後は新しい電池と交換するだけです。

圧着されている端子の一番セル近くをニッパーで切断して、新品のバッテリーと交換し、ハンダ付けするなり、次の交換のために電池ボックスにするなどということが考えられます。

圧着されている端子の一番セル近くをニッパーで切断して、新品のバッテリーと交換し、ハンダ付けするなり、次の交換のために電池ボックスにするなどということが考えられます。

最近は小さくて同じ容量の良い電池が手にはいるようになったのでこんな事も可能ですね。

私は、ハンダしました。

ところが、わからない素子が一つあります。

電源端子に<T>と書いたものがあるのですが、そこにつながるところに変わった端子がついています。これは一体なんでしょう。

それと、サーモスタットとサーミスタは付けないと怖いですね。元のモノを外して付けました。

こいつはサーモスタット(75度温度ヒューズ)です。

そういえば、電池を手に入れるのには苦労しました。

この特殊な大きさの電池は、日本橋でもなかなかお目にかかれませんね。

私は、最近は吉野電装を、昔は秋月電子の「通信販売」をよく利用します。

それでも、同じサイズの同じ容量の同じ種類のバッテリーを手に入れるのは、よほど運がよくないと駄目ですね。吉野電装さんなんかは自分で「現品.COM」と自己紹介されるほど同じ商品が長くは置いておらず、名前通りの現品だけの処分ですので運がモノをいいます。どうしても、サイズや容量が違うモノを代用品として使う以外はないでしょう。

この「PC-9821N-U03」は、3800mAhと書いてますね。3800mA(=3.8A!)を1時間(h)流せる容量を持っています。2連装ですので、1セルあたり、1900mAhですね。

そんなに都合よくぴったりのセルが見つかるわけもなく、私は1本100円以下で売っていた1450mAhのモノを購入して入れ替えました。

これは容量は小さいですが、太さは同じ17mmで長さが約5mm短い42mmでしたので、ハンダして入れやすいのと、あとは値段ですね。

しかし、これだけ安いといいですね。

確かにNECの新品は3800mAhですが、状況にもよりますが、300回も充電すると容量は半減してきます。

一日一回として約1年ですね。

それなら、容量は小さくても、これだけ安ければ何回も取り替えられますからいいですね。

それで、3800mAhが1450mAh*2で2900mAhになるわけですから、76.31%ですね。

約4分の3の容量になっただけですから、新品で40分もったとして30分に、1時間20分もったとして1時間になる計算ですね。あまり変わらないでしょう?(苦しいいいわけですが・・・!)

そして、問題になるのが、充電が本体でできるかどうかですね。

もしできたらいいですね。

いや、できなければ、どうしようもない最悪でしょう。

ムチャ不便!

本体から外して充電して、ACコードを外して付けてバッテリーがなくなるまで使う。電池が切れたら、Windowsを終了しないで電源が切れるので、次の起動はスキャンディスクからスタート・・・。と、どうしようもないモノですのでね。

後は瞬間接着剤で元通り外の殻を付けてやれば完成ですね。

写真に出ているコードは、電流監視用に付けたコードで、本当は必要ありません。

充電をしましょう。

電源の電圧を監視して様子を見るしかないでしょう。

ちょうど、拾った「PC9821 Nx」の残骸があるので、これに再生バッテリーパックを付けて、電源電流を監視しながら、チェックしてみました。

どうせ、充電方法は−ΔVでしょうから、電流降下の後、電流上昇して充電が終了すればいいのですね。

充電電圧は、3800mAhの場合、

| 充電時間 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 |

| 充電電圧 | 5700mA | 2850mA | 1900mA | 1425mA | 1140mA |

となります。

だいたい2A位流しているのでしょうか。

だとすると、2900mAhを充電するのに2.175時間ですね。

まあ容量が4分の3ですから、時間も4分の3でいいのですが・・・。

これくらいで、電圧が下がり、電池の温度が上がりだして70度までに充電がストップして、電源を外してだいたい1時間ほど使えればよしとしましょうか。

すごくいい加減ですが、バッテリーの劣化のために容量が減ってもちゃんと充電できると言うことは・・・。

あらかたの実験でいいでしょう!?

結果は、結論から言うとOKです。

完全充電で自動的にストップし、充電が完了しました。

しかし、根本的に間違いがありました。

2900mAhは2連装なので、1450mAhでの計算をしなければならないのですね。

実際の充電時間は73分でした。

電流の監視結果は次の表のようになりました。

サーミスタの抵抗減によって電流が下がって、満充電による電流上昇を感知して、充電が終了した様子がわかります。

ノートパソコン(PC9821 Na7)につなげて、起動実験しましたが、約48分で電池がなくなりOFFしました。

このあたりは、パソコンの使用状況によって大きく違いますが、まずまずの結果ですね。

これでしばらくは使えるでしょう。

圧着されている端子の一番セル近くをニッパーで切断して、新品のバッテリーと交換し、ハンダ付けするなり、次の交換のために電池ボックスにするなどということが考えられます。

圧着されている端子の一番セル近くをニッパーで切断して、新品のバッテリーと交換し、ハンダ付けするなり、次の交換のために電池ボックスにするなどということが考えられます。