|

〒690-0005 島根県松江市和多見町81

電話 0852-21-4972

JR・松江駅から徒歩5分

縄文期と思われる

主祭神

相殿神

摂社神

旧県社

延喜式内社

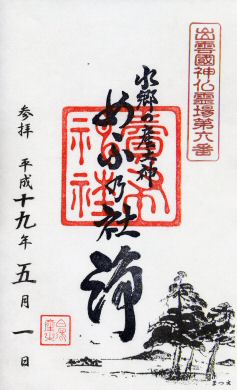

出雲國神仏霊場 第六番

御神徳とその意義

当社は遠く神代において摂社の御祭神である櫛八玉神が潮の流れの中にあるとされる速秋津比賣神を万物の生命の祖神としてお祀りになったことに始まり、後に樹種の神とされる相殿の三神が合わせ祀られたと伝えられています。

このことは、海の潮の働きと地上の樹木の働きがあいまって海河山野の幸がもたらされ、人々も生かされていることが示されているのです。

神ながらの道の原点は、大自然の営みに畏敬の念をはらい、自己の生き方を律して、諸々の禍いや過ち、そして気枯れ(穢れ)などあればこれを見直し、人本来の生き方や生命力を甦らせることにあり、それが「祓え・清め」の真の意義でもあります。

そのため活力(気)は、「潮の気(水気や塩気)そして、樹木の気に宿る神々によってもたらされる」と、信仰されてきたのです。

社名と神社の歴史について

当社は、「出雲国風土記」に「賣布社」、「延喜式」には「賣布神社」と記された古社であり、社名の『めふ』とは、海藻や草木の豊かに生えることを意味しています。 当社の元の鎮座地は、古代名の意宇の入海(今の宍道湖)の西部湖岸と考えられ、潮の流れや地形の変動に伴い遷座され、岩崎鼻(袖師ガ浦)に鎮座した時代もあり、潟地が広がって白潟の地が形成されて現在地に遷座されたのが十三世紀頃と考えられ、「白潟大明神」とか、十五世紀には「橋姫大明神」とも称され、水郷「松江」の産土神として鎮座しました。

また、中世には港町「白潟」の宮座の権利として神田や漁業権を保有してきた歴史があり、祭儀では摂社の「櫛八玉神」の御事蹟と関連して、古代神話の国譲りの段に因む神事が継承されてきました。

| 1月 | 歳旦祭、潮合の祭 | |||

| 2月 | 節分祭(立春祭) | |||

| 5月 | 春祭 | |||

| 6月 | 大祓祭(夏越祓) | |||

| 7月 | 夏祭り(船神事) | |||

| 10月 |

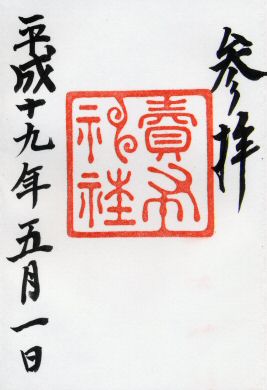

2007年05月01日 出雲國神仏霊場参り

|

|

|

|

鳥居

|

本殿

|

拝殿内

|

|

|

|

|

常光神社

|

舟霊神社

|

金刀比羅神社

|

|

|

|

2007年05月01日

|

2007年05月01日

|