朝7:30羽田発、予定より遅れて8:45徳島空港着。

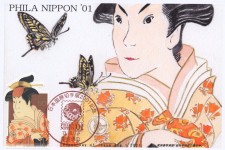

朝7:30羽田発、予定より遅れて8:45徳島空港着。藤原氏に出迎えていただき、「徳島工芸村」のポスター“東洲斎写楽の重の井”の前で記念撮影。この絵は、1984.4.20発行の「切手趣味週間」切手の図案にも使われたが、2001.8.1発行「日本国際切手展2001記念」ではシール式、タブ付き、Pスタンプ切手に使われた。わたしは2001年発行時に、カシェの絵を描こうと思い絵を見ていて、アゲハチョウ柄(扇に蝶)の着物を着ていることに初めて気付き、右のようなカシェを描いたので特別に思い入れのある絵だ。(カードをクリックすると大きく見られます)

写真を見て絵を描いていたが、一体どんなロケーションのところに建っているのか、図案と印象が違うようなことがないか心配だったので、本物を見てまずは安堵。(^^ゞ

後方には山桜が多く、濃いピンクに染まった様子は大変きれいだった。(送っていただいた写真によれば)

実は送っていただいた写真は35ミリの広角系レンズを使ってあり、実物はもう少しこじんまりした感じであった。(^_^;) また、写真では建物がどんなようすなのか、詳しく分からなかったので自分の目で見られてよかった。

絵を描く時にこの様を見られていたなら・・・! と思った。webで調べたスダチの木は棘があったが、確かにこの辺りの木にはあまり見られない。昨年付いた実が収穫されないままオレンジ色になってたくさん残っていた。

あたり一面芳香が漂い、昆虫たちはこの香りに引き寄せられて来ているに違いない。大きなクマバチが縄張りを張ってそこここでホバリングしており、その音だけでも怖いくらい。畑の持ち主に伺うと、この時期の蜂は危険とのこと。(^_^;)

蜜を吸い、花粉を集めるのに忙しい昆虫達に出遭うことができて感激! できることなら6月の「昆虫切手展」のテーマ、ミツバチがよく見られたら、と言うところだったが。

左は通常切手10円に描かれている“ハナムグリ”、右はアカカミキリ。1986年昆虫シリーズに“ルリボシカミキリ”は登場しているが。(^_^;)

スダチの事を調べていると、必ず柑橘類にやってくるアゲハチョウ類が登場するので、最初は自分に最も馴染みのあるナミアゲハを描いていたが、藤原氏に「当地ではスダチにはナガサキアゲハが多くやってくる。ぜひその♀を描いてください」と言われたのだ。地元の人でも、黒いアゲハはクロアゲハと思っている人が大半だそうだが、昆虫に詳しい藤原氏によれば当地ではクロアゲハとは棲息地域を分けているそうだ。

着いて早々、写真でしか見たことの無かったナガサキアゲハの雌雄を見ることができ、デジカメで証拠写真も辛うじて撮れ、大興奮!・・・今度の旅の最大目的は記念押印だが、第2目的はナガサキアゲハを見ること!だったのだから。例年ツツジが咲くゴールデンウィークの頃、チョウが発生するそうだが、今年は暖冬で発生が早く、果たしてどうなるかと気をもんでいた。これで藤原氏も大分肩の荷を下ろされたようだった。

ツマグロヒョウモンは、昨年高知県立牧野植物園で初めて目にし、細川重賢の昆虫しょ化図に登場していたことから熊本の風景印に入れたいと思いを込めている特別のチョウである。こちらは♂で羽を休めている姿をしばし見せてくれた。またナミアゲハ(15円はミカドアゲハ)、アオスジアゲハ、スジグロシロチョウ、ハナムグリ(10円切手)、アカカミキリ、シオカラトンボ(9円切手)・・・と一時に見ることができて幸せ。(^.^)

校長は校舎が風景印の題材になったことを喜んでおられるとのこと。

右はタラヨウの木。ゴム科で、葉に傷をつけると文字が書けるので“葉書の木”とも言われ、全国の郵便局への植樹が薦められた時期があったそうだ。