|

|

|

|

| 《ウィーン・フィルの名演奏(今月号の付録)でも聴きながら、お読みください》⇒♪Real | |

レコードは生演奏よりもナマらしい |

|

|

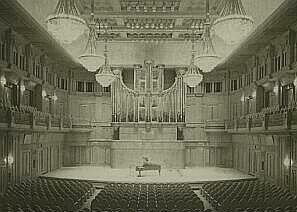

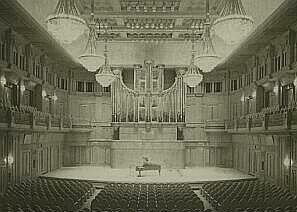

数年後、憧れのムジークフェライン大ホールを訪れるチャンスがあった。そこで、話が逆なのだが、私は一瞬「いずみホールと同じ音だ」と思った。あの試弾会と同じ印象…日本のホールにない生々しい迫力はまさに衝撃的だった。 |

そこで、また問題発言かもしれないが、このウィーン・フィルの音は、日本の一般的なホールでの生演奏よりも、むしろ、レコード録音の方が近いのではないかと思う。もちろん、どんなホールでも、演奏会のイベント的興奮や同時性の価値を軽視する訳ではないが、演奏者が出した音自体の聴こえ方としては、現在のレコード(CD)が再生方法さえ正しければ、じつに忠実度が高いことに気づかされるはずだ。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(追 記)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7月初、大阪・箕面市の個人のお宅で、ウィーン・フィルのヴァイオリニスト、ダニエル・フロシャウアーのミニ・コンサートが行われた。個人の家とはいえ、50人以上入る立派な洋間で、ごく間近かに名手の演奏を聴かせてもらった。 |

|

本館ホーム |

|