ETC関連リンク:

ETC(Electronic Toll Collection System)って普通「イーティーシー」って読みますよね。どうやらお上の決めた正式な読み方は「イーテック」らしいです(ださっ^^;)。

料金所などでは、車載器と路側アンテナとの間で識別情報などを往復やりとりをしているはずです。この通信がどの程度のものか気になりますね。ちょっとWikipediaから引用すると:

「通信は周波数5.8GHz帯、通信速度1024kbps、変調方式ASKのDSRC(Dedicated Short Range Communication:専用狭域通信)と呼ばれる方式で行われる。技術的には料金所のETCレーンは80km/hでも通過可能なよう設計されているが、ETCカードの挿し忘れや通信エラーなどで開閉バーが開かない場合に安全に停止出来る速度(ほとんどの道路事業者が推奨する速度は20km/h以下)で通過するようETCシステム利用規程などで定め、各事業者は周知活動を行っている。また、高速道路本線上または都市高速の出口などに設置されているETC機器(フリーフローETC)は、180km/hで通信が可能である。」

だそうです。通信自体は、かなり余裕をもって設計されているようですね。

日本のETCシステムをやっかいにしているのは、ただ乗りを防ぐためのバーのようです。これが開かなかったときのために、20km/hという世にも珍しい規則が決められているわ、トラブルでバーが開かないとき四輪はそこで停車するしかないので、そこに後続車が追突するわ、バーが開かず停車している四輪に向かって料金所の人が道を渡ってたどり着くまでの間に車に轢かれるわ....。バーの設置を決めた人たちは、責任を感じるべきだと思います。

二輪の場合は、幸いにも正式運用のためにバーを短くして隙間を十分空け、その隙間への誘導ライン(判りにくい点線ですけど)が引かれているので、トラブルでバーが開かなくてもそのまま走り抜ければよいそうです。(「使ってみた」のところで詳しく書いてあります。)

止まっていて追突されたらシャレにならないですからね〜。

| 2006年11月時点で、二輪車用の車載器はJRC(放送関係者、アマチュア無線家、釣りキチなどの間では有名ですよね)のJRM-11しかないので、これについては選択の余地無しです。 |  |

|  |

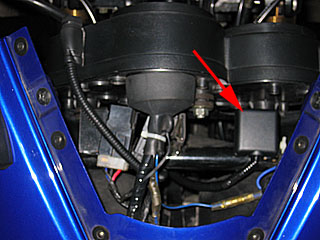

| 本体はシート下の純正Uロックを収めるようになっているところを流用してゴムバンドで固定しています。まるで専用設計みたいに、きれいに収まりましたね。本体から出ている3本の線は、右から電源、アンテナ、インジケーターです。 | こんな感じで下にスポンジを置き、車載器が収まるように矢印のところの出っ張りを少し切りとってあります。 |

| インジケーター(LED)はマルチゲージの上あたりに両面テープで固定しました。夜だと結構まぶしいので、最大光量が直接顔に向かわないよう、角度をそらす方向に調整したほうが良いです。 中身はおそらく赤と緑の2色LEDのみだと思いますので、メーターに入れ込んでしまいたい衝動にかられるのですが、それのせいで車載器の初期不良に対して保証がダメになると困るので、当分ガマンします。 |

|  |

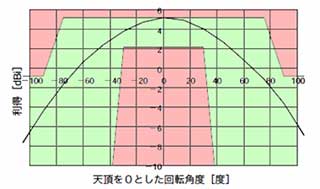

| こんな感じできれいに収まりました。ここのメーターステーに、ちょうど30°くらい進行方向に傾斜した平なところ(左側のカプラの左に見えているものと同じ)がありますので、そこに両面テープで貼り付けました。この写真ではケーブルを小さく曲げすぎかもしれません。また今度修正します。 | アンテナ前方、カウルとのクリアランスは40mmくらいでしょうか。この配置で一番気になるのは、この写真でアンテナの右上にあるスクリーン固定用のボルト(ゴムの中)です。 |

送信周波数: 5.835 GHz 及び5.845 GHz |  |

予想より早く、申し込みから3日でセットアップカードが届いたとの連絡があったので、セットアップ済ませにまたまた某ショップへ。セットアップ作業そのものは、セットアップカードを突っ込んで、ものの何秒かで終わってしまいました。

まずは、前々からバイク用に(悲しいことに)手渡しで使っていたETCカードを本体にセットします。

|  |

| カードはこんな風に本体を缶ペンケースのように開いて入れるので、カードを出し入れするときはゴムバンドを外す必要があります。まあ、そうしょっちゅう出し入れするものではないので、問題ないか。 | カードを裏向けて、ICの接点が本体の接点と合うようにして右から差し込みます。振動で接触不良にならないよう、カードのICの裏あたりを蓋についた制振スポンジが押さえる構造になっています。 |

(写真をクリックするとムービーが見えるハズ。)

(写真をクリックするとムービーが見えるハズ。)では、早速テスト!

「ETC試験用テストコース」でゲートを通り抜けること4回。

結果は...

1回目 25km/h クリア!

2回目 30km/h クリア!

3回目 40km/h クリア!

4回目 30km/h クリア!

ってわけで、この程度の速度ならまったく大丈夫でした。

これで、伊豆や北関東方面への行程が3分は短縮できるぞ!っと。

ちなみに、万一ゲートで異常があった場合の対処法は次のように指示されています。(元の文はまだるっこしいので、すっきりさせてます。)

万一開閉バーが開かなかった場合は、バーを避けてETCレーンをそのまま通り抜けてください。

【参考】

バックやUターン、他の車線への移動は危険ですので絶対にしないでください。

トラブルが「入口料金所」で起こった場合、出口料金所で「ETC/一般」又は「一般」のレーンをご利用になり、係員に入口料金所名とそこの料金所を緊急退避した旨をお申し出ください。

トラブルが「通行料金を支払う料金所」で起こった場合、駐停車が禁止されていない場所に停車して、ETCレーンから退避した料金所を管理する高速道路株式会社に連絡してください。

ハイウェイガイド仙台(24時間年中無休)

022-215-0333

首都高速ETCコールセンター

(9:00〜18:00 年中無休)03-5226-1119

ハイウェイガイド新潟(24時間年中無休)

025-246-0333

ハイウェイガイド東京(24時間年中無休)

03-3506-0333

阪神高速お客様センター

(9:15〜17:30 土日祝・年末年始休)06-6576-1484

NEXCO中日本ハイウェイガイド(24時間年中無休)

(PHS・IP電話の方)0570-090333

052-223-0333本州四国連絡高速道路・お客様窓口

(9:00〜17:30 土日祝・年末年始休)078-291-1033

NEXCO西日本ハイウェイガイド(24時間年中無休)

(PHS・IP電話の方)0570-080333

06-6876-9022

さっそく、ETCマイレージサービスにも申し込みました。このETCカードはすでに四輪車載器でマイレージに登録してあったので、正確には車載器情報を変更しただけです。それでも、「二輪車用ETC車載器ご購入支援キャンペーン」というのが有効です。

このキャンペーンでは、平成19年3月31日までに、

(1)新規に二輪車用ETC車載器を購入・取付け・セットアップし、ETCマイレージサービスに登録すると、1,200ポイントをプレゼント、

(2)さらに、(1)のうち先着1万名には、1,200ポイントに加え、800ポイント(合計2,000ポイント)をプレゼント。

となっています。先着1万名に入れば、2000ポイント、つまり16,000円相当の無料通行ができます!

間に合ったかな〜?

ETC取り付け後初めて伊豆箱根方面へツーリングに行ってきました。

やっぱ楽ちんですね〜。四輪に取り付けたときより感動大きいです。

特に、千葉県在住で伊豆箱根方面へ行くと往復で10回以上ゲートを通りますから、差はてきめんです。一度だけ参ったのは、せっかくETCレーンに入ったのに前の車がETCトラブルで止められてしまったこと。レーンに入ってしまうともうゴキブリホイホイのゴキブリ状態ですから。(^^;

あと、使ってみて初めて気づいたのは、大渋滞の料金所では、かえって通り抜けるのに時間がかかることです。いままでだったら、料金所の前後とも渋滞しているような場合(東京近郊では良くありますよね)、左をすり抜けてブース前にバイクを止め、歩いて手渡しで処理して、またすり抜けて出て行くという手が使えたのですが、ETCだとレーンに入ってから抜けるまでは行儀良くならんでいないといけません。今でもごく一部の料金場にある(非ETCだったと思いますが)ように、行楽シーズンに大渋滞するような箇所には二輪専用ETCレーンを作って欲しいです!(−>NEXCOさま)

|  |

| 前方仰角約45°からの写真です。 アンテナの下にアルミ板を入れて、以前より左下にズラしました。以前は、アンテナの右上角がこのアルミ板の右上角に来る位置でした。スクリーンを止めるビスの右側2段目のものから離したのです。おかげで、この角度ではアンテナ前方の空間はばっちり確保されています。 |

前方水平方向(仰角0°)からの写真です。 スクリーンを止めるビスの向かって右側一番下のが必要な放射範囲の端ギリギリにあるようですが、この程度なら大丈夫でしょう。 |

|  |

| 前方仰角約80°からの写真です。 アンテナを下にズラしたおかげで、上方は以前より開けています。以前はケーブルがアンテナから出てすぐのところで斜めになっていたのですが、ややたるませて急に曲がらないようにしました。 |

スケールで計ってみると、アンテナ全面からスクリーンまでの距離は場所によって45〜55mm程度です。これだけあれば、インピーダンスマッチングは大丈夫だと思います。 |