バリエーションとナンバリングの例外

ゾイドには、モノによって各種バリエーションが存在している。既に、ここで例として扱ってきているビガザウロからは、マンモス、ゴルドスのバリエーションが生まれている。このようなバリエーションの、ナンバリングがどうなっているか考えてみたい。ここでは、ビガザウロの組立順を理解したという前提の元に、話をすすめていくことにする。

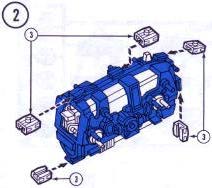

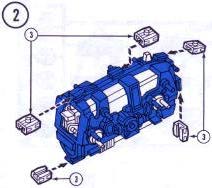

ビガザウロ級のゾイドは、まずパワーユニットをメインフレームで取り囲むところから組立を始めることになる。ビガザウロと、マンモス、ゴルドスをそれぞれに分けているのは、本体に取り付けられている各種の装備である。つまり、これら形態を変えるために必要な装備を取り付けなければならないために、左右のメインフレームを結合する部品を部分的にそれぞれ特有の部品にすることで、マンモスはマンモス特有の、ゴルドスはゴルドス特有のの装備を取り付けることを可能としているのである。

|

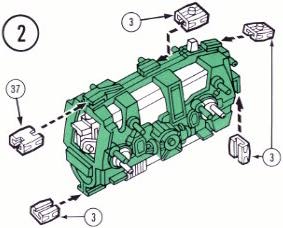

具体的には、ビガザウロで本来No.3部品を取り付ける手順の時(作業手順番号2の時)に、行われる。 マンモスでは、本来全てをNo.3部品を使うところを、延髄に近い部分にのみNo.37部品を用いている。これは後の作業で、マンモス特有の牙と耳を装備したコクピットを取り付けるために、ハードポイントを持ったNo.3部品の使用を避けたために使用された部品である。 ゴルドスでは、腰骨に近い部分に、No.21部品を用いている。これは、ゴルドス特有の、背びれを持った尻尾部品を取り付けるために、使用された部品である。やはり、No.3部品では尻尾を取り付けるのに不都合があるために用いられた部品である。 これら、バリエーション特有の部品は、既に決められているナンバーに割り込めないのである。No.4は左側の前後の足を駆動するのに必要な部品に割り当てられているナンバーである。マンモスで言うNo.37部品をNo.4と呼称すると、その後に続く全て部品のナンバーがずれることになり、金型の大幅な改修が必要となってきてしまうのである。 |

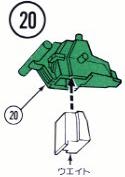

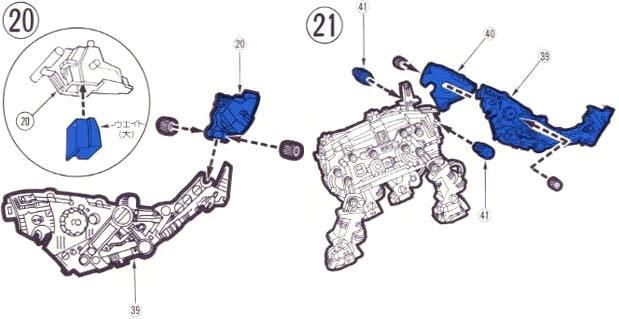

別の部分でも見て見ることにする。尻尾の先にウエイトを内蔵することになるNo.20部品前後の組立を見てみよう。

別の部分でも見て見ることにする。尻尾の先にウエイトを内蔵することになるNo.20部品前後の組立を見てみよう。

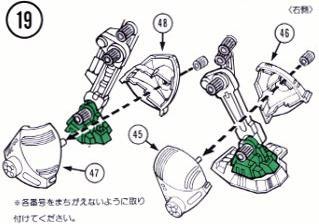

マンモスでは、作業手順の19でNo.45〜48までの足カバーの部品を取り付けてからNo.20の部品の組立に入っている。

ゴルドスでは、No.20部品を取り付けるのはNo.39の尻尾部品であり、その後No.40、41の部品の取り付けとともに胴体への取り付けかが完了する。

このように、ゾイドは部品のナンバリングは組立順になっているものの、バリエーションや、ランナーの流用が行われた場合には、必ずしも組み立て順には行われていないのである。これは、金型を改修することによるかかる経費を押さえて、ランナー部品をそのまま流用したために、起こってしまった例外である。

確かに例外は起こってしまっているものの、やはりそこはゾイド、連続する手順(上記ゴルドスのNo.39〜41の手順参照)にはやはり手順順のナンバリングがされている。そこにはトミーのメーカーとしてのポリシーが宿っているとみるべきであろう。

ゾイド取扱説明書より転載