SANSUI

AU-9900

1978年製の古いプリメインアンプです。

この頃の製品というとAU-999やAU-9500の方が人気があり、9900はその影に隠れてしまっているいようなモデルのようです。

昔からサンスイのアンプは好きで今でも使い続けているので、そろそろイジって見たいと思っていたところ某H/Oで「電源入りません」で5000円で置いてあるのを発見し即ゲットしてきました。電源NGなジャンクが5000円というと高いと感じるかもしれませんが、某オクのジャンク相場よりも全然安いんです。

良くお世話になっているお店で1978年頃の本を見せてもらったところ簡単に紹介されていました。定価14万円!当時の14万ですからとんでもなく高価な製品です。出力は80W+80W、重量 は20キロとのことです。重い!!!

とってもマニアックな面

構え!カッコイイです!

とってもマニアックな面

構え!カッコイイです!

今回のブツはキズも比較的少なく当たりでした(^^)

天板には回路のブロック図が描かれています。

天板には回路のブロック図が描かれています。

とってもマニアックですし、なにより今回のように修理をする場合はとても参考になります。

入力端子は右側面

に付いています。

入力端子は右側面

に付いています。

ラックに入れて使う場合は不便極まりないですが、それ以外の場所なら勝手がきいてかえって良さそうです。

左側面

にはスピーカー出力端子などが付いています。

左側面

にはスピーカー出力端子などが付いています。

その他、プリとメインを切り離して使える端子も装備されています。

スピーカー端子が、時代を感じさせてくれますね。

と、いうことで、リアパネルには電源コードとサービスコンセントしか付いてません!

と、いうことで、リアパネルには電源コードとサービスコンセントしか付いてません!

2枚の天板を外すとこんな感じです。

2枚の天板を外すとこんな感じです。

でっかいトロイダルコアトランスとコンデンサが私をシアワセへと導きます(笑)

電源が入らない原因はヒューズ切れでした。過電流による溶断ではなく経年による断線でした。まぁ古いから仕方ないですよね。

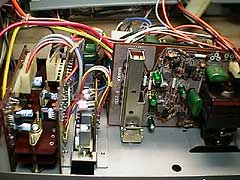

ひっくり返して裏側です。

ひっくり返して裏側です。

文句のない作りですね。

基板の部品実装密度も低く手が入れ易そうです。

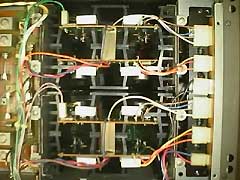

パワーアンプ部です。

パワーアンプ部です。

パワートランジスタが4組付いているので、最初これ見た時はバランスアンプか?!と思ってしまいましたが、実際はごくごく普通 な2パラ構成でした(^^;

早速まな板に載せて動作させてみるとプロテクターが頻繁に動作してしまいます。これはDCオフセットがズレてきている証拠ですので再調整してみました。

プロテクターは正常になりましたがスピーカーから物凄いノイズが出ます。明らかにトランジスタが死にかけ状態です。この頃のアンプは限られたデバイスを定格ギリギリで使っている場合が多く、トランジスタの故障も多いです。修理にあたってトランジスタの交換は必須ですが25年も前の製品のトランジスタなど入手不可ですので互換品種でコンプリメンタリを探すしかありません。しかし手元にあるトランシスタ互換表は1988年版...昔はこれでも十分用足りていたのですが、さすがに今の時代では厳しいです。規格表も1993年版...なんだか時代に取り残された気分です(^^;

そこでWEBでAU-9900に関する情報を集める事にしました。しかしこのアンプに関する情報はWEB上にもほとんどありません。修理に関する有力な情報もほとんど無い状態です。それだけ古くてマイナーなモデルという事でしょうか。ある修理業者さんのHPでレポートが軽く紹介されていましたが、さすがに互換TRの型番までは公表していません。

やはり現地(秋葉)で探すしかないようです。

買って来た部品の一部です。

買って来た部品の一部です。

いろいろ調べて探し回ったのですが見つからず、結局時間が無かったので若松のコンプリメンタリSETで済ませました。少々高くつきますが時間には代えられませんしhfe選別 セレクトしてあるので自分でやる手間や時間を考えれば全然安いと思います。

オーディオアンプのTRはコンプリメンタリで組むのが鉄則ですから、このようにhfeまで合わせてあるセットはとても有り難いです。

電解コンデンサは気合いを入れて全数MUSEに交換の予定でしたが、店頭で価格を見てブったまげてしまいまして作戦変更(^^;

信号ラインにMUSE、バイポーラは安価で音質も良好なSME、電源まわりは低インピーダンス105℃のKMGをチョイスしてコストダウンさせました。

それでも部品代は本体価格を軽く超えてしまいました.....

パワーアンプ基板です。

パワーアンプ基板です。

灰色で容量のわりには大きいコンデンサが時代を感じさせてくれます。

焦げているようにも見えるトランジスタ達...

焦げているようにも見えるトランジスタ達...

ベーク製の半固定抵抗が懐かしいです。

一通

り部品交換した基板です。

一通

り部品交換した基板です。

温度補償用の熱結合されているトランジスタ以外は全部交換しておきました。ブラケットが付いていてわかりませんが昔懐かし2SB54あたりかな??

互換表などを参考に探しましたが、現代のデバイスではA970/C2240、A992/C1845、A1145/C2705、A1360/C3423、A1837/C4793といった定番品で良いと思います。

DCオフセットとバイアス電流を調整します。

DCオフセットとバイアス電流を調整します。

バイアス電流のメーカー基準値がわからないのですが、バラす前に計ったところ両ch共に90mA程度でしたので、気持ちマージンを見て80mAにしておきました。

これでバッチリ!!と思ったのですが.....

この状態で仮動作させてみましたがまだノイズが出ています。最初の状態よりは良いのですがまだ少し出ています。プリとメインを切り離すと消えるのでプリ部のトランジスタも怪しいです。トーンコントロール回路をパスさせても出ているのでフラットアンプが原因のようです。

こうなったらヤケクソです。プリのトランジスタも全数交換決行です!

フラットアンプとトーンコントロール回路です。

フラットアンプとトーンコントロール回路です。

このへんに手を入れるにはフロントパネルを外す必要がありちょっと面 倒です。

フラットアンプには2SA798という複合トランジスタが使われていました。

フラットアンプには2SA798という複合トランジスタが使われていました。

最悪、2個抱合せを考えていましたが、奇跡的に難無く入手できました。その他は2SC1815でイケるだろうということで...(^^;

一通

り交換しました。

一通

り交換しました。

フラットアンプはしっかりと組みましたが、私はトーンコントロールなどはあまり使わないので、このへんの電解コンは普通 のを使いました。鳴ればいいって考えです。

せっかくバラしたのに交換しないのもアレですしね(^^;

プリ部の電源基板です。

プリ部の電源基板です。

ここにも灰色の電解コンが居ますので交換しておきます。

この基板にはMUTEリレーも付いていますのでこれも交換しておきます。

この基板にはMUTEリレーも付いていますのでこれも交換しておきます。

接点をパラで使っているおかげでリレーのトラブルは意外と少ないようです。

オムロンの工業用リレーMY4N-DC24Vなどが使えます。

プリ部の安定化電源回路とプロテクター基板です。

プリ部の安定化電源回路とプロテクター基板です。

片っ端から新品にしてやります。

片っ端から新品にしてやります。

一通

り作業を終えて動作確認をしてみます。

一通

り作業を終えて動作確認をしてみます。

飛んでもいい安物SPを接続し電源ON!!

バッチリです!ノイズも出ていません。1時間ほどこの状態で使いましたが全く問題ありません(^^)

さすが古いだけあって電源コードもひどく傷んでいます。

さすが古いだけあって電源コードもひどく傷んでいます。

断線はしていませんが不安なので最近流行のインレット式に改造する事にしました。

こういう所にセンスの悪さが出ますねぇ(^^;

こういう所にセンスの悪さが出ますねぇ(^^;

元の電源コードの穴を隠すように付けたのはいいのですが...

ま、実用上問題ないのでいいでしょー!

完成まであともう少し!

完成まであともう少し!

フロントパネルは外したついでにピカピカに磨き上げました。

ジャーン!!

ジャーン!!

完成です!

いやぁ、苦労しただけあって、満足感はかなり高いです(^^)

今回交換した部品です。

今回交換した部品です。

中には既に捨ててしまった物もあるので実際はこれよりも多いです。

軽く試聴...

古いイカついマニアックな外観のトランジスタアンプというイメージからカチコチのトランジスタサウンドを想像していたのですが、聴いてみると穏やかで柔らかい感じの音が出てきてビックリです!

エッジが少し丸まった感じのサウンドでトゲトゲしさがありません。長時間聴いても疲れない耳当たりの良い音です。パワーも小型SPシステムならまず不満は出ないはずです。

ハイスピードでキレの良い音を求める人には向かないかもしれませんが、その手のソースもそれなりの雰囲気で奏でてしまうのはちょっと面 白いです。若干、霧がかかったような感じはしますが、このへんはイジりながら対策していく予定です。

ICはもちろんFETすら使っていない典型的なトランジスタアンプなのでS/N比に関しては厳しいです。無信号時にも「サー」というノイズが気になります。極度に神経質な現代人には耐え難いものかもしれませんが、カセットデッキをNRオフで楽しんでいるようなオッサンなら十分に許せる範囲です。無音部分では気になるかもしれませんが、ひとたび音楽が奏でられればこんな微々たるノイズなんてどーでもいいですって(^^;

正直なところ、今回のAU-9900は修理して気に入らなければ某オクで処分するつもりでいましたが、とんでもない!こりゃ手放せませんね!

特殊な部品や回路は無く、そのため壊れても直す事が出来ますので、まだまだこの先長く付き合えると思います。

そんなワケで屋根裏作業部屋のメインとして使う事にしました。

そんなワケで屋根裏作業部屋のメインとして使う事にしました。

入出力端子が側面に付いているので組み替えがラクになったのがとても嬉しいです。

ここのシステムは修理後の動作チェックや試聴などに使うため、接続が落ち着く事は無く使うたびに変更しているような状況でしたので、使い勝手が画期的に向上しました(^^)

最近のアンプのように複雑な部分が無くあくまで基本に徹した造りで、各ブロックごとに基板が独立していて、部品実装密度も低くパターンを追い掛け易いので、アンプの基本を理解しながら修理を楽しむにはもってこいだと思います。

壊れたら直す。直して使い続ける。そして25年前にタイムスリップして聴く癒しのサウンド...そんな楽しみが味わえる不思議な魅力のアンプでした(^^)