前章では、明治三十三年(一九○○)の金光教独立当時の伏見布教の状況を、奥田平兵衛を中心に話してきました。奥田平兵衛が、明治三十年の春に金光教会伏見支所長となりその教務を担当することとなって三年後に、金光教の独立にとものうて金光教伏見教会所の初代教会長となり、明治三十八年(一九○五)六月にその生涯を閉じるまでの約八年間に、御広前の基礎も定まり、布教の教績もようやく挙がりました。それは、彼の熱心な教導の力と、教会所をわが事のように思う信徒の誠実な信心とに依るものでありました。

ところで奥田平兵衛が亡くなると、前にも述べたように、彼の遺言によって養子の奥田重三が後を継ぐことになるのですが、未だ金光中学校の生徒で未成年でありましたので、直ちに教会所を担当する教師の資格が得られません。そこで第三教区支部長心得に就任したばかりの金光教平安教会長中野辰之助が、教務上の臨時教会長代理となって、かねてから奥田平兵衛のもとで庶務を勤めていた松岡小三郎を、とりあえず後任の教会長として担当させるため、教師に補命する手続きをすすめました。もともと奥田平兵衛には、いわゆる子飼の弟子としての教師は有りませんでした。この松岡小三郎も、当初からの弟子というわけではなく、たまたま奥田平兵衛のもとで修行中の身でありました。そこで松岡小三郎が、どのような事情で、伏見教会所に身を置くようになったか、その経緯を見ながら、彼について述べようと思います。

小三郎は、慶応二年(一八六六)六月十四日に松岡小藤次と松岡やすとの間にその長男として生まれ、岐阜県安八郡安井村大字長沢百四十一番地の出身であります。彼が後年、金光教本部に提出した自筆の履歴書に依りますと、明治十六年(一八八三)に安八郡高橋村の小学校を卒業して同校の高等科に進みましたが、明治十八年(一八八五)十月には退学して、京都市内の某米穀商に勤めることになりました。彼が十九才の時であります。ところがその勤め先で肺結核に侵され、最初は北野説教所(野谷源吉の広前)に参って居りましたが、後に島原支所(杉田政治郎の広前)に参るようになり、そこで全快のおかげを頂いて、明治二十九年(一八九六)八月に金光教会信徒に正式加盟をいたしました。(島津ミツ談)そうしてこのことが動機となって、さらに金光教会の教師となって布教の御用に立とうと決心し、翌年六月から八木栄太郎に古事記・祝詞式・国文学等の手ほどきを受けた旨を、彼の履歴書の中で記しています。次いでこの年の九月からは、奥田平兵衛について教義を学んだことになっていますが、この履歴書は、前章でも触れた島原事件の後間もない時に書かれたものですから、実際には島原支所の広前で杉田政治郎の教導を受けたにもかかわらず、その事実を憚って、このように記したものと思われます。

松岡小三郎と奥田平兵衛との出会いは、奥田平兵衛が伏見支所長に就任していたものの殆んど島原支所に居住していた時期でありましたから、小三郎が奥田平兵衛から教えを聞いたことは事実でありましょう。しかし両者が師弟関係に結ばれたのは、明治三十三年(一九○○)八月に小三郎が金光教教徒に加わり、その翌年一月、奥田平兵衛のもとで金光教伏見教会所の属員を申附けられ、庶務に従事するようになった頃からであろうと思われます。その時以後、松岡小三郎は、伏見教会所に寄留して、第三教区支部の教務に多忙であった教会長の留守を守り、広前の御用にたずさわっていました。ところが、奥田平兵衛が病床に起き伏しするようになって、実質的に教会長の手代りを勤めねばならなくなったので、教会長や信徒総代達のすすめもあって、金光教教師の資格を受けるために、明治三十八年(一九○五)二月から金光中学講習科に入学しましたが、その在学中の六月二十五日に、奥田平兵衛の死去に遭うことになりました。そこで、後継の教会長に予定されていた奥田重三が未成年であることから、重三が教師の資格を得るまでの間、教会長職を補充するために、松岡小三郎は、同年七月同校を卒業すると直ちに教師の補命を受けることとなりました。

ここで話が少しそれますが、小三郎が金光中学講習科に在学中に学制が改正され、金光中学は私立中学校令に準據して私立金光中学校となって、一般の中等教育を専ら行なう施設となり、講習科は金光教教義講究所と名称を改めて、金光教教師を育成する独立の専門施設となりました。したがって、彼は教義講究所乙種(後の別科)の第一回卒業生になりました。

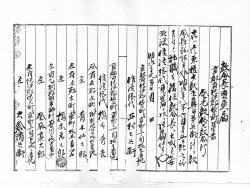

彼が教師になるために金光教本部に提出した「教師認定願」が遺っていますので、参考のために次に掲げますと、

| 教師認定願 | ||

| 原籍 岐早県安八郡安井村大字長沢百四拾壱番地 平民 |

||

| 現住所京都府紀伊郡伏見町字御堂前六百拾七番地 | ||

| 松岡小三郎 | ||

| 慶応二年六月拾四日生 | ||

| 私儀貴教教師志願ニ付教則第二十号第二条ニ該当スルコトヲ御認定披下候上ハ終身教義ニ従事シ御成規ノ件々確守仕其他ノ一般ノ義務闕如仕間敷仍テ履歴書及戸籍謄本相添へ保護人運署ヲ以テ此段奉願候也 | ||

| 明治三十八年八月十一日 | ||

| 右 | ||

| 松岡小三郎 印 | ||

| 有所属伏見教会長欠員二付代理 | ||

| 金光教第三教区支部部長心得 | ||

| 保證人 中野辰之助 印 | ||

| 金光教管長大教主金光大陣殿 |

とあります。そうしてその年の九月三日付で、金光教教師に任ぜられ、権訓導に補せられました。ところが、彼が伏見教会長(二代目)に就任したのは、翌明治三十九年(一九○六)八月三日のことで、その間約一年ばかりは、教会長欠員のままでありました。この点について、教務上の何等かの都合があったものか、或は、信徒総代の間で教会長の推挙をめぐる意見の取りまとめが出来なかったのか、その理由をつまびらかにすることはできませんが、ともかく明治三十九年七月になって、次のような金光教管長宛の教会長変更願が出されています。

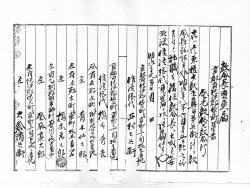

| 教会長変更願 | ||

| 京都府紀伊郡伏見町字御堂前金光教伏見教会所 | ||

| 右者従来権少教正奥田平兵衛ヲ教会長御認可相成居候処明治三十八年六月二十五日死亡致候ニ付テハ権訓導松岡小三郎ヲ後任教会長ト撰定仕度候間御認可ノ上ハ別紙京都府庁へノ届書御添書被成下度連署ヲ以テ此段奉願候也 | ||

| 明冶三十九年七月三十一日 | ||

| 京都府紀伊郡伏見町字京町三丁目拾九番地 | ||

| 信徒総代 西村七兵衛 印 | ||

| 同府同郡同町字同町拾三番地 | ||

| 同 橋本 秀吉 印 | ||

| 同府同郡同町字桝形四百五拾四番地 | ||

| 同 青木仙次郎 印 | ||

| 同府同郡同町字東柳拾五番戸 | ||

| 同 橋本為次郎 印 | ||

| 同府同郡同町字京町三丁目捨番戸 | ||

| 同 大倉清兵衛 印 | ||

| 同府乙訓郡羽束師村字菱川三捨四番戸 | ||

| 同 金谷亮大郎 印 | ||

| 金光教管長大教主金光大陣殿 | ||

| (別紙) | ||

| 教会長変更届 | ||

| 京都府紀伊郡伏見町字御堂前 | ||

| 金光教伏見教会所 | ||

| 右ハ従来権少教正奥田平兵衛ニ於テ教会長致居候処明治三十八年六月二十五日死亡致候ニ付テハ拙職義後任教会長ト相成候条此段信徒総代連署ヲ以テ御届仕候也 | ||

| 明治三十九年七月三十一日 | ||

| 京都府紀伊郡伏見町字京町三丁日拾九番地 | ||

| 信徒総代 西村七兵衛 印 | ||

| 京都府紀伊郡伏見町字京町三丁目拾七番地 | ||

| 信徒総代 橋本 秀吉 印 | ||

| 同府同郡同町字桝形四百五拾四番地 | ||

| 同 青木仙次郎 印 | ||

| 同府同郡同町字東柳拾五番戸 | ||

| 同 橋本為次郎 印 | ||

| 同府乙訓郡羽束師村字菱川三拾四番戸 | ||

| 同 金谷亮太郎 印 | ||

| 同府紀伊郡伏見町字京町三丁目百九拾三番地 | ||

| 同 大倉清兵衛 印 | ||

| 金光教伏見教会長 | ||

| 権訓導 松岡小三郎 印 | ||

| 京都府知事 大森 鐘一殿 | ||

|

このように教会長変更の手続きがとられて、松岡小三郎は、正式には明治三十九年八月三日付(管長認可)で、二代目の金光教伏見教会長に任命されました。

ところで、奥田平兵衛に師弟の礼をとったもう一人の弟子がありました。それは、前章でも一寸触れましたが、明治三十年(一八九八)二月より約八力月間、伏見支所の広前に奉仕した北村辰蔵であります。

北村辰蔵は、慶応四年つまり明治元年(一八六八)の三月二十五日に、鳥取市元大工町五拾六番屋敷の北村甚五郎と北村よしとの間に生まれました。辰蔵は、成人してから大阪に出て勤めていましたが、その頃に二代白神新一郎の広前(現大阪教会)の信者で寒川弥七郎という人の宅に出入り(参拝)をしていました。明治二十八年(一八九四)七月十五日に、郷里の実父甚五郎の四年来の肺結核が重態に陥ったという電報が彼のもとに届き、早速寒川宅に参って、金乃神様にお願い申して帰郷しました。ところが彼が帰宅してから、甚五郎の病状は日増に快方に向い、やがてその年の十一月には全快しました。これは全く金乃神様のおかげを頂いたのであると思い、御礼を申しあげるために鳥取の町内で金乃神様をお祀りしている所を尋ねていましたところ、その頃福場徳造が奉仕している金光教会鳥取仮説教所の広前を探しあて、お参りして御礼を申しあげるとともに、早速信徒に加盟しました。明治二十九年(一八九五)の春のことであります。福場徳造は、金光教会福知山支所の青木松之助の弟子で、鳥取へ布教に出た当初でありましたから、北村辰蔵は、その広前の世話係となって布教を輔けさせていただくことになりました。

その年の七月になって、辰蔵は福場とともに本部教会所(現本部広前)に参拝するために、七月八日に鳥取を出発し、福知山、綾部、園部、亀岡の各広前を巡拝しながら、七月十四日に京都の島原支所に到着し、杉田政治郎にはじめて面接しました。さらに十六日に大阪の寒川弥七郎の宅に参り、丁度一年ぶりに親しく御礼を申しあげました。この時の本部参拝の目的は、御礼参りの意味だけではなかったようで、金光教会の教師になりたいという願いをこめてのものでありましたので、翌明治三十年(一八九七)には島原支所に移って教師検定試験を受験し、同年十二月二十五日付で神道教導職訓導に、同二十八日付で金光教会準七等修信講師に補任されました。北村辰蔵が伏見支所の広前に修行生として島原支所から出向していたのは、この受験当時のことになります。

ところで彼は、その翌年(一八九八)に、杉田政治郎の命を受けて越前の福井市湊下町四十六番地で布教を開始し、十二月二日付で金光教会福井仮説教所設置の認可を受けました。福井布教が始まって二年後、金光教一教独立となりましたので、福井仮説教所も金光教福井小教会所と改称して、北村辰蔵はその初代教会長に任命され、いよいよ布教の展開に意慾を燃やしました。あたかも、恩師である杉田政治郎の北梅道開拓事業がすすめられていた頃でありましたので、一は道の布教に貢献するため、いま一は恩師の恩義に報いるためと思い、北村辰蔵は布教草創の時期でありながら、信徒の献納金の外に、幾ばくかの借金をしてまで、開拓事業に據金しましたが、その事業は前章でも述べたように失敗に終り、いわゆる島原事件のために據出金の返済は行われず、辰蔵の身に負債を背負う結果となりました。それ以後は、定石どおり借金の返済に追われました。辰蔵の妻フミ(昭和二八・一・二九歿)が後年に語っていたように、教会所の前の堀川の小橋を渡って来る債権者の下駄の音が、寒空にカタカタと響くたびに、身を凍らせる思いでありました。(松岡道太郎談)やがて北村辰蔵は、一身に責任を負うて明治三十四年(一九○一)十二月二十日付で教会長を辞任して、妻子ともども、妻の実母松井あいが布教していた福井県南条郡武生町吾妻区一四七番地の二に移り、そこで義母を扶けつつ道の布教に従事しました。そうして明治三十六年(一九○三)金光教武生小教会所の設置認可を受け、初代教会長として生涯を布教に捧げました。この時から、奥田平兵衛との師弟のつながりが生まれたものと思われます。武生小教会所設置の手続きに関する書類は次のとおりであります。

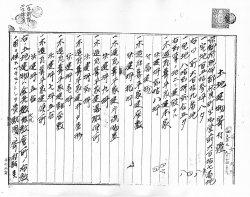

| 金光教武生小教会所設置願 | ||

| 今般福井懸越前国南條郡武生町ニ於テ本教信仰ノ徒有之候ニ付テハ布教拡張ノ為武生町字吾妻区百四拾七番地ノ弐ニアル同町字橘区阪戸久吉所有ノ家屋ヲ借受ケ金光教武生小教会所設置仕度候間御認可被成下度則チ別紙図面并二金光教教規教則相添へ信徒惣代連署ヲ以テ此段奉願候也 | ||

| 明治三十六年二月廿三日 | ||

| 福井県越前国南條郡武生町字橘区五拾八番地 | ||

| 信徒惣代 小西 兼吉 印 | ||

| 同県同国同郡同町字幸区弐拾参番地 | ||

| 信徒惣代 宇野寅大郎 印 | ||

| 同県同国同郡同町字上市区七拾参番地 | ||

| 信徒惣代 三村喜之助 印 | ||

| 同県同国同郡同町字橘区六拾八番地 | ||

| 家主 阪戸 久吉 印 | ||

| 同県同国同郡同町吾妻区百四拾七番地ノ二寄留 | ||

| 右金光教武生小教会長 | ||

| 訓導 北村 辰蔵 印 | ||

| 福井県知事阪本 之助殿 | ||

| (指令書) | ||

| 内一甲第四○八号 | ||

| 南条郡武生町武生吾妻 | ||

| 北 村 辰 蔵印 | ||

| 外四名 | ||

| 本年二月廿三日付願金光教武生小教会所設置ノ件聴届ク | ||

| 明治三十六年三月廿一日 | ||

| 福井県知事阪本 之助□ | ||

なお、武生小教会所が設置されて後の北村辰蔵は、捲土重来の願いに燃えて布教に当りましたので、明治三十九年(一九○六)二月二十二日には五等教会所に昇格して、金光教武生教会所と改称し、大正四年(一九一五)四月二十二日には、武生町吾妻二二番地の土地家屋を購入するまでになりました。因みに、松井あいは、明治三十八年(一九○五)一月四日付で福井県大野郡鯖江町へ布教に出ましたが、四、五年後には鯖江を引き揚げて京都に帰り、母あいは現在の伏見区六地蔵畑町で布教所を開いてお取次をしていました。(松岡道太郎、島津ミツ談)

以上、奥田平兵衛の教縁につながる二人の弟子について述べましたが、後章でも述べますが、松岡小三郎の養女糸江と北村辰蔵の次男道太郎が後に結婚して現在の金光教墨染教会を開いたことは、不思議なご神縁であり、小三郎と辰蔵の信心が現在に生きて働いていることと思わざるを得ないでありましょう。

松岡小三郎が伏見教会所の二代目の教会長に就任してからのことについて、伏見布教の実状を中心に見ていくことにしましょう。

さて、明治の未期から大正期にかけて、伏見の町筋も大へん様変りしてきました。蒸汽鉄道の発達によって、伏見界隈は、昔の船宿が立ち並び人々の出入りも賑やかであった町並は、文明開化の浪の中に埋没していきましたが、日露戦争が終ると、戦時中に増設された陸軍第十六師団が、伏見町郊外の深草村に駐留することになり、各連隊の兵舎や倉庫が広大な地域に櫛の歯のように展開し、その管下の工兵大隊が、元の伏見奉行所跡に配置され、軍隊色豊かな町に変りつつありました。さらに大正元年(一九一二)九月に明治天皇陵が桃山城趾に築造されると、天皇の偉徳を慕う人々が全国から参拝するようになり、鉄道駅が新設され、電気軌道も町の中を通るようになりました。国有鉄道京都駅から鳥羽街道を経て桃山御陵前駅を通り、宇治川を渡って宇治から奈良・大和への鉄道が開通します。それと平行して、京都市営の路面電車が、京都駅前から竹田街道を経て、伏見京橋・中書島まで敷設されました。また私営の京阪電鉄が、大阪天満駅から京都五条駅までの営業をはじめます。そうして伏見町内を南北に貫いて走るようになりました。いわゆる日露戦後の戦勝気分と大正期の自由な風潮の中で、一時期さびれていた伏見の町も、再び息を吹き返したようでありました。

一方、京都市内に於ける教勢も、島原事件の打撃からようやく立ち直りはじめました。それは、京都布教に従うてきた各教師や信奉者達の懸命の教導に依るものでありました。とりわけ、清新気鋭の支部長中野辰之助を中心に、親愛会という教師の親睦組織をつくり、お互いの信念の研鑚と協力態勢を培うことを図りました。そうして金光教の優れた教風や教義を一般社会に知らせるために、しばしば教監佐藤範雄を招聘して公開講演会を開催し、そうした機会をとらえて、信奉者の道に対する情念を盛りあげることに努めました。伏見布教もまた、その一環として次第に教績があがってゆきました。

松岡小三郎は、温厚実直な人柄の人でありましたので、信者達も親しみを持って、彼の教導を受け入れ、教務の輔助に力をつくしました。しかしながら、信徒総代や役員の者達は、やがて奥田重三が教会長になるまでの暫時の教会長であることを知っていましたので、先代教会長奥田平兵衛との師匠と信徒というような間柄ではなく、身近な親しみを持っていました。従って、教会長と言っても、教会所の運営や管理の実権は、信徒総代や役員の信者達にあったようであります。明治四十二年(一九○九)三月十五日付で、教会所の土地建物を奥田重三より購入し、信徒総代四名の共有としました。その正式謄本は次のような内容であります。読み易いように現代文の読み方に変えて掲載してみましょう。

| 第一万三千三百八十二号 | ||

| 共有権維持方法規約證書正式謄本 | ||

| 本証当事者ハ明治四十二年三月二十六日公證人田山邑平役場ニ於テ井上茂吉郎ノ立会ヲ以テ左ノ誓約ヲ締結セリ | ||

| 第一条 契約ノ要素タル目的物件ノ表示左ノ如シ | ||

| 紀伊郡伏見町字御堂前六百十七番地 | ||

| 一、宅地百五十三坪八勺 | ||

| 右同所六百十九番地 | ||

| 一、宅地八十二坪二合五勺 | ||

| 右二筆ノ地上ニ建設アル | ||

| 一、木造瓦葺平屋建本家 | ||

| 此建坪二十八坪 | ||

| 付属建物 | ||

| 木造瓦葺平屋建坐敷 | ||

| 此建坪十坪 | ||

| 木造瓦葺平屋建片流物置 | ||

| 此建坪九坪 | ||

| 木造瓦葺平屋建湯殿便所 | ||

| 此建坪二坪 | ||

| 木造瓦葺平屋建井戸屋形 | ||

| 此建坪三坪 | ||

| 木造瓦葺平屋建離坐敷 | ||

| 此建坪七坪五合 | ||

| 木造瓦葺平屋建便所 | ||

| 此建坪五合 | ||

| 右土地建物ニ付属スル軒庇天井敷居鴨居雨戸々袋縁廻り根坐根坐板根石敷石葛ラ石廣敷板間畳建具両便所諸造作並二裏表戸締及ヒ井戸井筒庭木庭石ニ至ル迄悉皆付属分 | ||

| 第二条 前記物件ハ明治四十二年三月十五日付ニテ奥田重三ヨリ本証結約者四名へ賣買證書ヲ請取り伏見区裁判所ニ於テ共有物件トシテ所有権移転登記ヲ経由シタレトモ右物件ハ事実金光教伏見教会所ノ所有ニシテ信者一統ノ協議ニ基ツキ保存ノ便宣ヲ謀り本證結約者四名ノ共有名義トナシタル者ナルヲ以テ結約者一同互ヒニ之レヲ認證スル事 | ||

| 第三条 本證物件ハ前条ノ事実ナルヲ以テ仮令共有ノ名義アルモ教会ノ利益ヲ企斗スル場合ニアラザレハ個人ノ権利ヲ以テ處分スルヲ得ザレハ勿論自己二属スル部分ト雖ドモ随意ノ處置スルヲ得ズ必ス結約者一統協議ノ上處理スヘキモノトス | ||

| 第四条 本證物件二関スル納税代理ハ当分ノ内松岡小三郎へ一任スルモノトスル | ||

| 第五条 本證結約者ハ前記ノ如ク素ト金光教伏見教会所信徒一統ノ協議ニ基ツキ代表者トナリタル者ナレハ後日ニ於テ右教会所信徒一統ノ協議ニ出デタル時ハ何時ニテモ共有名義ヲ譲渡スヘキモノトス | ||

| 一、関係人ノ住所氏名職業年令左ノ如シ | ||

| 京都府紀伊郡伏見町字京町三丁目十九番戸平民魚商 | ||

| 結約者 西村七兵衛 | ||

| 当五十六年 | ||

| 同府乙訓郡羽束師村字菱川三十四番戸平民農 | ||

| 結約者 金谷亮太郎 | ||

| 当三十五年 | ||

| 同府紀伊郡伏見町字桝形四百四十五番地平民醤油商 | ||

| 結約者 青木仙次郎 | ||

| 当三十四年右同町字東柳十六番戸平民貸座敷業 | ||

| 結約者 橋本為次郎 | ||

| 当三十六年 | ||

| 右同町字京橋三百十三番地士族無業 | ||

| 立会人 井上茂吉郎 | ||

| 当三十一年 | ||

| 本證書ハ明治四十二年三月二十六日公証人田山邑平役場ニ於テ作成シ関係人へ読聞カセタルニ一同相違ナキヲ認メ共ニ左ニ署名捺印ス | ||

| 西村七兵衛 印 | ||

| 金谷亮太郎 印 | ||

| 青木仙次郎 印 | ||

| 橋本為次郎 印 | ||

| 井上茂古郎 印 | ||

| 伏見区裁判所管内京都府紀伊郡伏見町字帯刀百二十番地住居 | ||

| 公証人 田山 邑平 印 | ||

| 此正式謄本ノ原本日時ニ関係人ノ面前ニ於テ結約者西村七兵衛ノ為メ之レヲ作り其原本ト相違ナキヲ確證ス依テ結約者金谷亮太郎青末仙次郎橋本為次郎ト共二左ノ四名捺印スルモノ也 | ||

| 明治四十二年三月二十六日公證人田山邑平役場二於テ | ||

| 伏見区裁判所管内京都府紀伊郡伏見町字帯刀百二十番地住居 | ||

| 公證人 田山 邑平 印 | ||

| 金谷亮太郎 印 | ||

| 青木仙次郎 印 | ||

| 橋本為次郎 印 | ||

この一種の約定書の内容からも明らかなように、伏見教会所の土地建物等一切の財産は、元の所有者奥田重三から買取り、信者一同の代表として、上記の四名が管理維持することとなりました。ところが、当時の通則からいえば、教会所の代表である教会長松岡小三郎が、その管理権を持つはずでありますから、このことから見ても、小三郎には実質的な代表者とは見なされていなかったようであります。

ところで、いま一つの疑問は、前章でも触れたように、教会所の不動産は、奥田平兵衛から相続人の奥田重三に譲渡されたのでありましたが、重三は未成年のために、後見人に内畑治兵衛が選定され、その財産管理を委託して居りました。ところが内畑治兵衛が明治三十九年(一九○六)の五月に死亡しました。つまり奥田平兵衛が亡くなった一年後のことであります。そうしてその長男の治三郎が相続して内畑治兵衛を襲名しています。一方奥田重三は、明治四十二年(一九○九)三月に金光中学校を卒業して、その年八月から教義講究所に入り翌年二月に同所別科を卒業することになります。前掲の教会所の不動産売買は、重三の金光中学校卒業の時機でもありました。重三は明治二十二年(一八八九)一月生まれですから、この時には満二十才の成人に達して居りました。しかるに後々の伝え(橋本あい聞き書)に依ると、後見人の内畑治兵衛(治三郎のこと)から売却の話があって、信徒総代達が協議して買い取ることになった、というのであります。この伝えが正しいとすれば、重三がこの売買に承諾していたのであろうか、という疑問が残ります。この事情については、節を改めて述べてみたいと思います。

さて、松岡小三郎が教会長になってから在任約五年の間に、教徒に加わった人連を列挙しますと、

①大西 アサ(伏見区字東柳)

②井口甚之助(伏見町字紺屋拾番戸)

⑧松本種三郎(伏見町字両替町壱丁目)

④永田 雄三(伏見町字木材木町)

⑤高城 干賀(伏見町字両替町四丁目)

⑥沢田 与吉(伏見町字西柳)

⑦遠藤 勝蔵(伏見町字新大黒)

でありますが、これらの人は、すでに奥田平兵衛の時代からの信徒で、大西アサは、大正二年(一九二三)に松尾正治郎と共に金光教深草小教会所を開設して布教に従いました。

この頃の有名なおかげ話が残っています。明治の末年頃のことで年月日は不明でありますが、松岡小三郎以下十数名の信者が、お国参り(今の本部参拝のこと)をした時のこと。市電の京橋から一同が乗車して、竹田街道の棒鼻を出たところで、国有鉄道奈良線と路面で交叉している踏切がありました。京都駅で夜行列車に乗り替えるため、市電がその踏切に差しかかった時、奈良線の列車が汽笛を鳴らしながら驀進してきました。ところが市電の運転者がそれに気付かず踏切に入り大騷ぎとなりました。信者達は一生懸命に祓詞を唱えてご祈念を致しましたが、車掌は飛び降りて逃げてしまい、運転者はその騒ぎに慌てて前方の叉断機を押し破りながら電車をすすめ、あわや大惨事になるところを、一瞬の差で列車とすれ違い様に通過しましたので、一同は感涙して神様のご守護を今さらのように感謝したというのであります。(橋本あい談)現在は、この場所は近畿鉄道と竹田街道とは立体交又している場所であります。思えば、この時期は伏見布教の前期に当る段階で、このおかげ話は、信者達が熱心に信心をすすめていた証明であり、この時期を締めくくるに応しい出来事でもありましょう。現存する奉献者の御届帳の中から、松岡小三郎が教会長であった時期の人数(延)を一覧表にして掲げてみましょう。

| 松岡小三郎教会長在任中の奉献者一覧(延べ人数) | ||||||||

| 年 月 |

明治39 | 明治40 | 明治41 | 明治42 | 明治43 | 明治44 | 月平均数 (四捨五入) |

|

| 1 | 382 | 381 | 473 | 365 | 424 | 417 | 407 | |

| 2 | 342 | 335 | 433 | 366 | 388 | 363 | 371 | |

| 3 | 414 | 377 | 414 | 426 | 402 | 415 | 408 | |

| 4 | 343 | 309 | 388 | 320 | 314 | 352 | 338 | |

| 5 | 486 | 412 | 454 | 375 | 468 | 387 | 430 | |

| 6 | 336 | 368 | 394 | 428 | 418 | 333 | 380 | |

| 7 | 269 | 287 | 369 | 393 | 324 | 321 | 327 | |

| 8 | 382 | 335 | 394 | 376 | 384 | 358 | 372 | |

| 9 | 351 | 371 | 387 | 395 | 377 | 365 | 374 | |

| 10 | 313 | 329 | 345 | 337 | 308 | 295 | 321 | |

| 11 | 418 | 461 | 386 | 441 | 371 | 349 | 404 | |

| 12 | 406 | 503 | 485 | 508 | 455 | 459 | 469 | |

| 合計 | 4,442 | 4,468 | 4,922 | 4,730 | 4,633 | 4,414 | ||

| 備考 | 奥田平兵衛大人一年祭(六月) 松岡小三郎教会長就任(二月) |

教祖二十五年記念大祭(十月) 伏見教会開教二十年記念祭(十一月) |

金光教独立十年記念祭(六月) 奥田平兵衛大人五年祭(六月) |

大教会所造営発表式(八月) | ||||

明治の時代が終り大正の時代が始まろうとしている時機、伏見布教百年の歴史にとって、最大の危機が起ろうとしていました。それは、三代目の教会長に就任した奥田重三に関わる一連の不祥事であります。奥田重三については、断片的に触れてきましたが、改めて、彼が教会長に就任するまでのこと、教会長に就任してからのこと、そして教会長を辞職するに至ったこと、さらに彼との密接な関わりで辛苦を味い、伏見教会所の再興につとめた四代目教会長橋本為次郎についても、順序を追って記一述してみたいと思います。

奥田重三は、奥田平兵衛の内縁の妻である丸毛ウタの私生子として、明治二十二年(一八八九)二月二十六日に生まれ、平兵衛の養子となり、さらにその法定相続人となりました。後年の写真に見る容姿からは、平兵衛の実子ではなかろうかと推測されるほど似ていますが、戸籍上は右に述べたような続柄になっています。

さて、奥田重三の履歴書や修業証書類に依ると、明治三十五年(一九○二)三月、京都市立第二高等小学校を卒業し、一年間ばかり置いて、明治三十七年(一九○四)四月に私立金光中学校へ入学、明治四十二年(一九○九)三月に同校を卒業し、その年の九月から六ケ月間、金光教教義講究所別科に修学して明治四十三年(一九一○)二月九日、同校を卒業、同年六月二十五日付で、難波教会長近藤藤守の保証に依って金光教教師に任命され、訓導の補命を受けました。その後、難波教会所にあって、布教実修を経て、同教会所の藤蔭青年会講師の御用を勤めること約二年、明治四十五年(一九一二)四月一日付で、松岡小三郎に代って第三代目の伏見教会長に任命されました。

以上が奥田重三の教会長就任までの概略の経歴でありますが、前章でも述べた伏見教会所の不動産が、重三の所有から信徒総代四名の名義に移った事情について考えてみなければなりません。彼の後見人であった内畑治兵衛は、戸籍簿の記載に依ると、先代内畑治兵衛が死亡したので、明治三十九年(一九○六)十一月八日付で、内畑治三郎改め二代目内畑治兵衛が後見人の任を継ぎましたが、明治四十二年(一九○九)二月二十六日付で、奥田重三が成年に達したので、後見人の任務を終了したことになっています。ところが不動産の所有権の移転は、土地登記簿に依れば、同年三月十五日受付で、売買による移転登記が行われ、前に掲げた共有権維持規約と同じ日付であります。したがって重三目身もこの売買を承諾している筈であります。それにも拘らず内畑治兵衛から売買譲渡されたという伝えは、何を意味しているのでありましょうか。この事情を知る鍵は次のような経緯があったと思われます。

つまりこの売買の時期は、重三が金光中学校を卒業する時点のことでありました。ところが重三は、在学中から相当放埓な生活をしていたらしく、寄宿舎の寮生仲間からも、「奥重」と呼ばれて、善いにつけ悪いにつけて問題児でありました。彼は幼少の時から島原の花街で育って早熟であったこと、養父奥田平兵衛が五十才近くなって生まれた晩年の子であったので、その溺愛を受けていたこと、また伏見教会所の信者達から期待され、他の級友よりも財的に恵まれていたこと、さらに中学校の生徒としては年令が高く、すでに二十才にもなっていたこと等、彼をして放埓な生活が日常化していたように思われます。その結果、卒業の直前になって多額の負債を作り、その返済のために後見人内畑治兵衛としても、教会所の不動産を買取ることを信徒達に申し出たものと思われます。も早や九十年近くも昔のことでありますが、彼の行蹟については、後輩達の間では伝説的な語り草となっていたようで、後輩の一人であった橋本真治が、筆者にそれとなく話してくれたことがあります。

また、前掲の共有権維持規約は、信徒総代西村七兵衛(畑徳三郎の実兄)の申出に依って作成したものであると記しています。おそらく西村七兵衛から見れば、伏見教会所の上地建物は、信徒達有志が奥田平兵衛を迎えるために、たまたま税務署の競売に付された物件を買い戻した経緯からみて、本来信徒の共有であるべきものでありましたが、教会長奥田平兵衛の個人名義として登記され、しかも私有財産として奥田重三に相続譲渡されましたもので、この買取りの機会に、個人の私有とせず伏見教会所の共有物件であることを確認する必要がある、との主張を行なったものと思われます。剰えこの買取りの事情が、奥田重三の負債返済のためであったので、七兵衛はこの確認をとりつけたとも云えるでしょう。

それに対して、信徒総代の橋本為次郎は、奥田平兵衛の遺言書の立会人であり、その実施を委托された立場からいって、恩師及びその遺児重三に対する心情と、先輩の信徒総代達に対する礼儀と、その事情に対する処置の妥当であることとの間に立って、苦慮したことと思われます。このことがあって後、橋本為次郎は、重三の講究所修業、教師補命そして難波教会所預りの期間、只管、伏見教会長たる器になるようその成長に心を砕いたとのことであります。(橋本あい聞き書)

この間の消息を窺わしめる橋本為次郎の教師任用に関する文書が遺されています。

| 副申書 | ||

| 當部内伏見教会長権少講義奥田重三ヨリ別紙橋本為治郎ニ関スル御願書差出候ニ付テハ同氏ハ克ク教祖ノ神訓ヲ奉載シ明治三十四年以来終始一日ノ如ク教会所ノ教務ニ専掌シ一般信者ノ摸範タルノ実蹟ヲ挙ゲ教会所ノ今日アラシメシハ氏ノ力ニ俟ツ処尠シトセズ依テ此際特別ノ御詮議ヲ以テ願意御聴許相成度此段副申仕候也 | ||

| 大正二年四月二十五日 | ||

| 金光教第三教区支部 | ||

| 部長 中野辰之助 | ||

| 金光教々監佐藤範雄殿 | ||

| (別紙) | ||

| 御 願 | ||

| 當教会所信徒総代橋本為治郎儀ハ年来信仰篤ク行為真正ニシテ能ク一般信徒ノ摸範ト相成居候処先年拙父教会長死去スルニ当リテ後事ヲ托セラレ其保持ニ一身ヲ献ジ毫モ遺言ニ反スル事ナク幼弱ナル不肖ヲ全然慈父ノ如ク養育シ内外ノ事務ヲ處弁シ又一向教勢ノ振興ヲ計り一般信徒ノ信念ヲ統治シテ愈々基礎ヲ鞏固ナラシムルコトニ寝食ヲ忘スル、事爰ニ十有余年ニ及ビ申候今日ノ隆興今日ノ確立ハ氏ノ力ニ俟ツ不尠候事ハ衆ノ認ムル処ニ有之且ツ欣喜致居候次第ニ御座候然ル處氏ハ亦年来教師ヲ志願仕居将来ハ専身斯教ニ奉公セシ宿志ニ御座候得共乍遺憾未ダ成規ノ補命ヲ拝受スル運ビニ至ラズ候常時教会所ニ神勤シテ一切ノ教務ヲ補佐致居状ヲ思ヒ且ツ氏ガ教師拝授ハ一般信徒ノ希望ニ有之与論一致ヲ思ヒ尚氏ノ将来ヲモ察知致候上氏ガ多年ノ功労ヲ享諾セラレ特別ノ御詮議ヲ以テ此際教師補命披成下度御聴許相成度此段奉願候也 | ||

| 大正二年四月廿五日 | ||

| 金光教伏見教会長 | ||

| 奥 田 重 三印 | ||

| 金光教々監佐藤範雄殿 |

この願い書は、教会長奥田重三が信徒総代橋本為次郎の教会所における多年の盡力に対して、教師の資格を与えられるようにという趣旨のものであり、さらにその願い書に添えて、第三教区支部長中野辰之助の異例とも云うべき副申書が出されているのであります。通常は、この種の願書は、人事の任命者である金光教管長金光大陣宛に提出されるのでありますが、この文書では、金光教教監宛になっています。しかも、この二通の文書は、全く同筆者のもので、明らかに中野辰之助の筆蹟であります。そこで、この願い書は、教務の上からの伏見教会所に対する配慮であったと思われます。

さらにこの間の事情をつきとめていきますと、奥田重三が教会長に就任してから、間もなく前任者であった松岡小三郎は、重三の不行績に不信を抱き、翌る大正二年(一九一三)の早々には、紀伊郡深草村字直違橋南一丁目第四百九十二番地にある所有者小寺仙次郎の借家に移って、布教所を開設しました。したがって若年の教会長を輔佐すべき筈の教師が居なくなったことと、しかも彼を後見の立場で輔佐できる適当な人として、橋本為次郎を特命に依る教師に任命することとなりました。そうして、この図らいは、奥田重三の人柄や行績をよく知っていた元の金光中学校長であり、教義講究所長を兼ねていた教監佐藤範雄と難波教会長近藤藤守との協議の結果、佐藤範雄の教え子でもあった中野辰之助に命じて、願い書を提出させたのであります。為次郎にとっても、それは突然の出来事であったらしく、後年、その妻橋本あいは、佐藤先生(佐藤範雄のこと)からのご命令で、教師をお受けすることになったと述べていました。

そういう事情のもとで、大正二年(一九一三)五月十七日付で金光教教師を拝命して訓導に補せられた橋本為次郎は、教会長奥田重三の身辺を整理して、夫婦が親替りとなり、武生教会所信徒総代小西兼吉の長女よしのを重三の妻に迎え、また一方、深草布教所へ出た松岡小三郎・琴枝夫婦には子供がなかったところから、たまたま妻を亡くして乳飲児を抱え、男手で三人の娘を育てていた狭川徳次郎(橋本あいの実兄)の三女糸江を、小三郎夫婦の養女にするなど、各面に心を配って、伏見教会所の安定を図りました。しかしながら現実は思うようにはならず、その翌年遂に教会所の破局を迎えました。

このことについて、橋本あいや島津ミツからの聞き書を交えながら、次に述べてみたいと思います。

橋本あいが、信者仲間の婦人達と本部への月参りをして、御結界でのお取次を頂き、教祖様の奥城でご祈念をしている時、誰か男の声で「早く帰れ」と何度も云われたが、辺りにそれらしい人もなく、胸騒ぎを覚えながら、お山(奥城のこと)の石段を降りて来ると、吉備乃家の女中頭のミヰさんが、「奥さん!教会所から電報が来ていますよ」と云って渡してくれました。そこには「事件起きた。直ぐ帰れ」とあり、一同慌てて金光さまにお届けをすると「心配ない」と申され、それでも心急くままに帰って来ました。教会所へ帰って見ると、役員さん達が額を寄せて相談に明け暮れていて、教会長夫婦が借金をしたまま行方知れずになったとの事でありました。警察への手配をしたが所在知れず、債権者が催促にやって来て始めて事の次第が判ったとのことでありました。しかも総代役員が知らぬ間に、謀判して連帯保証人になっているとのことで、一同は驚くやら腹を立てるやらで大騷ぎになりました。ところがその後、奥出重三から橋本為次郎に消息があり、香川県高松市にて布教しているが、財政的に困っているので援助してくれとの趣意でありました。為次郎は余りの無謀に驚きながらも、恩師の遺児の再起を祈りながら、借金を支弁すると共に幾ばくかの布教資金を送ったのでありました。橋本為次郎は、後見の責任を感じ、他の総代役員達を説得して穏使に事件を処理することに努めましたが、も早や奥田重三を教会長の任に留めて置くことも出来ず、信徒達の要望と推挙によって、大正三年(一九一四)十一月二十五日付で第四代目の伏見教会長に任命されました。

為次郎は、教会長就任の条件として、伏見教会所の土地建物を共有財産から金光教維持財団に献納寄付することを提案し、名義人の筆頭者であった西村七兵衛が死亡していましたので、その相続者金光教本郷教会長西村伝蔵の承諾を得、青木仙次郎、金谷亮太郎の両名義人にも異論がありませんでしたので、大正三年(一九一四)九月十三日付で、岡山県浅口郡三和村大字大谷二百七干六番地、金光教維持財団に寄付登記を終え、ここに全く個人の名義を離れた物件となりました。ところで、奥田重三が、ここまで無謀な行動に出た理由は、勿論彼の性情に因るのでありますが、自分が相続した伏見教会所が、理非を弁えぬままに信徒の共有財産に買いとられ、わが自由にならぬ物となったことに対する反抗でありました。その心情を一番よく知っていたのが橋本為次郎でありました。それ故、その後も為次郎の同情に甘えていたようであります。

金光教維持財団というのは、宗教教団に法人格がなかった当時、教団や教会所の施設・土地等を、公共の物として保全するために、明冶四十五年(一九一二)四月一日に設立された財団です。そこで伏見教会所の不動産物件をすべて財団所有とすることに依って、一つには将来への禍根を断つことになり、いま一つは、神様の御物としてお供えさせて頂くという信念で、寄付することになったのでありました。

伏見教会土地建物の金光教維持財団への寄付証 | |

|