<徳川家康と領地支配>

1590(天正18)年、豊臣秀吉の小田原城攻めにより

後北条氏が滅亡すると、徳川家康は秀吉の意向に応

じて東海の地を離れ、後北条の旧領地である関東六

カ国(上野、上総、下総、相模、武蔵、伊豆)に領地替え

し江戸城に入りました。

家康は江戸から一泊で通える範囲の地に旗本を置

き、遠方には主として東海時代の功労者を大名とし

て選び、東海道筋に置きました。(参考・徳川幕府の組織)

三浦郡(三浦半島)は一部の旗本領を除いてすべて

直轄地とされ、その統治には駿河から長谷川長綱が

代官頭として招かれ、浦賀湾岸に陣屋が置かれまし

た。

1594(文禄3)年には全国一斉に太閤検地が行なわ

れ、三浦郡内でも米の石高が掌握されました。この

時、後北条氏の部下だった中島盛直が小坪村の検地

に、武田氏の家来だった守屋昌房が木古場村の検地

にそれぞれ代官頭長谷川長綱の手代として携わっ

ていますが、古くから土着し周辺に勢力を伸ばして

来た土豪たちの多くは家康の兵農分離政策の中に

組み込まれてそのまま村役人となってしまったも

のとみられます。

一方幕府は江戸湾口の抑えとして三浦半島南端の

三崎に向井正綱、小浜景隆、間宮高則、千賀孫兵衛の

四人の船奉行をおきました。向井氏は御召船船奉行

という役職が与えられ、その力は相模の海では有名

だったと言われます。

1615(元和1)年、大阪夏の陣により豊臣軍勢力が平

定されると三人は江戸へ赴任となり向井氏だけが

残り、長く三浦半島にその一族の足跡を残すことに

なりました。

<三崎、走水番所>

幕府は治安維持のため各地に関所をもうけました

が、江戸湾口の海上警備として三崎と走水に海関

(海の関所)を置き、三崎では上り船が、走水では下り

船が監視されました。両番所には旗本が奉行となっ

て与力、同心が詰め同心がその実務を担当しました。

この三浦、走水番所の奉行は海に関する一切の業務

を掌るばかりだけでなく、慶長期(1596~1614)に三

浦郡の代官頭長谷川長綱、長重(長綱の甥)が亡くな

り、陣屋が廃止されると、1648(慶安1)年には両奉行

が三浦郡の一部を除いた代官職を兼ね、幕府直轄領

の年貢米の上納などをして、村政を統括していたと

みられています。

<領主のうつりかわり>

三浦郡はほぼ現在の横須賀市、三浦市、逗子市、葉山

町の範囲ですが、家康が関東入国以後、ここを支配す

る領主たちは時代とともに替わっていきました。

-幕府直轄地中心の時代-

徳川家康は関東へ入国し海上交通、防備の重要な場

所として三浦郡の大半を直轄地としました。

徳川水軍の船手衆(船頭や水夫などを指揮)の向井

正綱、間宮高則らが三崎番所で海上警備に当たり、郡

内に領地を与えられましたが、寛文期(1661~72)ま

では三浦郡の大部分は幕領のままでした。

-旗本領中心の時代-

1698(元禄10)年の地方直し(領地の再編・整備)で郡

内の旗本領が急増、郡内では有馬純息、稲垣昭友、加

藤明治、本多忠清らの旗本が郡内に領地を与えられ

、宝永期(1704~11)には鈴木直澄、藤枝方教、大津勝

寧、掘正勝らが領地を与えられ、やがて郡内の半数近

くの村に旗本領がつくられ幕領の村は一割程度にな

りました。

-大名領中心の時代-

寛政期(1789~1801)からの外国船の相次ぐ出没に

対する沿岸防備の必要から幕府は1810(文化7)年に

会津藩主松平容衆に相模防備を命じ、翌年三浦郡の

ほぼ全域を会津藩領地として与えました。

沿岸防備の任務には会津藩以後、川越、小田原、彦根

、萩、熊本、佐倉、松本などの諸藩や浦賀奉行所が担当

、これに伴い郡内はこれら海防担当藩の領地や預地

(幕府より一時的に預けられ支配を任された土地)や

浦賀奉行管轄の幕領とめまぐるしく入れ替わりまし

た。

<浦賀奉行所>

浦賀奉行所の前身は1616(元和2)年に伊豆下田に置

かれた下田番所ですが、江戸―奥州間の海上交通も

発達し江戸へ物資が大量に流入するようになったた

め1720(享保5)年、通関税をとるために船改め(積荷

の検査)や監視に便利な浦賀に移されました。

外国船来航が相次ぐようになると幕府は大名に防

備を担当させるようになり、浦賀奉行も増員され18

20(文政3)年には藩の財政逼迫やロシアとの和議成

立などの影響により藩に代わって相模防備を担当す

るようになり、浦賀奉行所は海防を中心とした重要

な役割を担っていきました。

<浦賀湊と外国貿易>

三浦半島における貿易は1403(応永10)年、中国船が

三崎に漂着したのがきっかけになりました。

1566(永禄9)年には錦繍織物、焼物、沈香、珊瑚、琥珀

の玉など珍しい中国の商品が持ち込まれ、本格的な

貿易が行なわれるようになりました。

徳川家康のスペイン商船の浦賀誘致により1604(慶

長9)年、マニラ(当時スペイン領)のスペイン商船が

浦賀に来航、スペインとの貿易も盛んになりました

が、二代将軍秀忠の鎖国政策により1616(元和2)には

浦賀湊での貿易は終わりを告げました。

<ウィリアム・アダムス>

1600(慶長5)年、イギリス人の水先案内人ウィリア

ム・アダムスが乗ったリーフデ号が大分県の海岸に

漂着、徳川家康は同じリーフデ号船員のオランダ人

ヤン・ヨーステンとともにアダムスを外交顧問とし

て召抱え、アダムスには江戸日本橋に、ヨーステン

には八重洲河岸に屋敷を与えました。

アダムスは伊豆伊東において80トン及び120

トンのヨーロッパ式大型帆船を建造し、ヨーロッパ

の建造技術を伝えました。

家康は更にアダムスを浦賀での貿易に従事させる

ため、三浦郡逸見村と浦賀に屋敷を与えアダムスは

三浦按針(水先案内人のことを按針といいました)と

名乗りした。その後アダムスは平戸商館員となって

貿易に従事、家康の死から4年後平戸で亡くなりま

したが横須賀の塚山公園には三浦按針夫妻の供養塔

が残されています。(塚山公園はこちら)

<鎖国と隠れキリシタン>

関東地方のキリスト教伝来は1598(慶長3)年、徳川

家康によるスペイン商船の関東誘致交渉以来、フラ

ンシスコ教会宣教師ジェロニモ・デ・ジェズスによっ

て行なわれ、翌年には江戸天主堂が建ち、1608(慶長

13年)には浦賀にフランシスコ教会の修道院が建立

されました。宣教師たちは浦賀でスペイン貿易に携

わる一方で活発な布教活動を行なっていました。

幕府の船奉行向井将監忠勝もスペイン貿易を円滑

に行なうため信者となったものと考えられており、

彼の入信は下級武士や商人、農民の間に大きな影響

を与えたものと見られます。

1612(慶長17)年、江戸幕府は全国にキリスト教禁止

令を発布しました。三代将軍家光の代になるとキリ

スト教信者に対し苛酷な弾圧を加えましたが、なを

信仰を捨てずに隠れキリシタンとなった人も少なく

ありません。彼らが祀ったと思われるマリア観音像

が横須賀市吉井の真福寺に伝えられています。

(関連サイト・キリシタン禁令)

|

長谷川長綱の検地

検地は土地の境界や面積を定めて、田畑

の等級、収穫量を査定することです。

検地を担当する役人は検地奉行ですが、

通常は代官の職務内で執行されました。

長谷川長綱は七佐衛門と号し徳川家康

の家臣でしたが、家康が関東に入国する

と初めて代官を命ぜられ1594(文禄3)年、

三浦市内全域の検地を行いました。 長谷川長綱の検地

長谷川長綱の検地

(目で見る三浦市史より) |

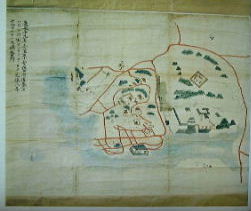

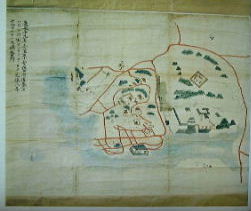

三崎番所図(三浦市三崎・常光寺蔵)

1840(天保11)年頃の三浦半島の村々

三崎番所図(三浦市三崎・常光寺蔵)

1840(天保11)年頃の三浦半島の村々

(画像をクリックすると大きくなります)

(画像をクリックすると大きくなります)

浦賀奉行所跡(浦賀市) 現在は住友重機械工業のアパートになって

いますが、残った石垣が当時を偲ばせてくれ

ます

浦賀奉行所跡(浦賀市) 現在は住友重機械工業のアパートになって

いますが、残った石垣が当時を偲ばせてくれ

ます

ウィリアム・アダムス夫妻の供養塔

ウィリアム・アダムス夫妻の供養塔

(横須賀市・塚山公園)右がウィリアム・

アダムス、左がその妻の五輪塔です

マリア観音像

マリア観音像

(横須賀市吉井・真福寺蔵)

略 年 表

安土桃山時代

1590

豊臣秀吉天下統

一、三浦郡は徳川

氏直轄領となる。

代官長谷川七左衛

門(長綱)

船手奉行(向井政

綱、小浜景隆、間宮

高則、千賀孫兵衛)

が走水、三崎で船

改めを行なう

1591

野比村、須軽谷村

で検地が行なわれ

る

1594

代官長谷川長綱、

三浦郡の全域で検

地を行なう

江戸時代

1600

リーフデ号豊後

に漂着、ウィリア

ム・アダムス・浦賀

に回送される。

1600~1614

逸見村を三浦按

針(ウィリアムス・

アダムス)に賜う

1615

大阪城落城(豊臣

氏滅亡)後、間宮氏

ら三崎を引き払い

江戸詰となる。千

賀、小浜氏も江戸

に引き揚げ

1622

沼間村神武寺薬

師堂再興

1624

幕府、三崎と走水

に海関を設け、御

舟手向井忠勝、三

崎御番を兼ねる

1632

向井忠勝、走水番

を命ぜられ、与力

六騎、同心三十人

を預かる

1639

公卿村曹源寺に

板碑型庚申塔造立

(市内最古の庚申

塔)

1641

向井正方、大津、

森崎に壱千石を分

賜され、走水の船

奉行となる

1660

砂村新左衛門、内

川新田の開発に着

手

1665

砂村新左衛門、八

幡川潮除堤上に碑

を建てる

1667

砂村新左衛門、内

川新田585石余を

完成

1674

向井将監正方没

(忠勝の六男)、大津

村貞昌寺に埋葬

江戸小田原の魚問

屋、本牧金沢領と三

浦十七ヶ浦と出入

り争論

1679

内川新田をニ分割

(のちの善六組、与

兵衛組)

1683

武山不動尊、山麓

から山頂に移る

1688

東浦和のすばしり

(ボラの稚魚)漁に

税銭十三貫分が課

せられる

1691

浦賀灯明堂の経費

は干鰯問屋に課せ

られる

1692

浦賀が東浦賀、西

浦賀に分かれる

1696

三崎、走水両奉行

を廃止し、両所を勘

定頭の所属とする

1703

南関東、東海大地

震、大津波で浦賀大

破、東浦賀干鰯問屋

痛手を受ける。金谷

村大明寺の惣門壊

れる

1720

下田奉行を廃止し

浦賀に奉行所が置

かれる。初代奉行掘

隠岐守利雄、与力10

人、同心50人

1721

浦賀の番所で廻船

の検査がはじまる

1739

東浦賀干鰯問屋、

過去の運上未納、困

窮つき再び浦賀奉

行所に嘆願

1740

房総三国の干鰯は

東浦賀に陸揚げす

べき旨の浦触れが

下達される

1750

松平大和守朝矩、

三浦郡32カ村を領

す

1762

中根東里、浦賀に

きて自分の逆修塔

を顕正寺に建てる

1765

中根東里、浦賀で

死去

1777

江戸屋庄五郎、浦

賀に洗濯屋(遊女

業)営業を願い出る

(次ページへ続く)

|

|

長谷川長綱の検地

長谷川長綱の検地 三崎番所図(三浦市三崎・常光寺蔵)

三崎番所図(三浦市三崎・常光寺蔵)

浦賀奉行所跡(浦賀市)

浦賀奉行所跡(浦賀市)

ウィリアム・アダムス夫妻の供養塔

ウィリアム・アダムス夫妻の供養塔 マリア観音像

マリア観音像