私の読書コーナー

私の読書コーナー

![]()

この数年間、寝るときは1人の部屋なので、かなり読書ができるようになってきました。その前は、父と母は1階で私達は2階という二世帯の生活でしたが、父が亡くなってからは、94歳の母の心身の健康状態があまりよくないので「母のそばの方がいい」と思い、寝るときの部屋は下に移したからです。

母は、転んだりぶつかったりするだけでなく、昼夜が逆転したり幻覚や幻聴も結構あります。近くの部屋にいる私は寝不足になる時もあるのですが、楽しいこともあります。寝る寸前まで、読書ができるからです。私の独身時代の趣味はフトンに入ってから2時間ほどですが、眠る寸前までさまざまな本を読むことでした。家庭を持ってからはそんな我がままはできません。それがこのたび復活することができるようになりました。

晩酌を控えめにして、つまらないTVのバラエティはあまりみないで、早めにフトンに入り込みます。おかげでこの3-4年間、小説を中心にかなりの本を読むことができました。

そこで、これより本の紹介のための『私の読書コーナー』を開設することにしました。ここでは、今、市販されている本だけを取り上げています。

(2022年9月10日現在)

|

(143)財政と戦争の関連を忘れてはいけない・・・ 『太平洋戦争の収支決算』 読了 2022年9月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

この秋から、私は「財政制度の軍事化」なども自分自身のテーマとして勉強し、レポートにしようとしています。いくつの資料や本も集めましたが、この本はコンパクトで苦しまずに学ぶことができました。 この間、私が警戒しているのは、戦後の憲法体制の中で財政法や自治法の原則が次々に改悪されていることです。なかでも国債の発行で日本銀行がその国債を引き受けていることです。そして単年度の会計年度の区切りも崩されていることです。 自治体では専決処分という当局が議会もかけないで一方的に判断し実行するやり方が増えています。コロナ災害が口実ですが、それが恒常化すると議会制民主主義の破壊につながっていまいます。 国も自治体の財政からも、おかしな方向に向かっているようです。これは戦前の臨時軍事費特別会計の方向でもあります。 この本は参考になります、自治体でもしっかり注視・警戒すべき事態です。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(142)日本の世界の位置がわかる 『世界国勢図絵』「日本国勢図絵」 読了 2022年9月5日 |

|||||||||||||||||||||||||

これらのデータをパラパラとみました。やはり日本の政治経済は心配です。国債依存度は高く、国民負担率も高く、政府総債務残高も世界1位=つまり最悪で、OECDでは教育費の対JOP比は最も低く、食料自給率は下がるばかり。実質賃金はさがり、男女の格差も激しい、非正規労働者も増やされ・・・。」 しかし、これからの日本では軍事費のみが世界の第3位になろうとしている、その日本とは、いったいどのような国に向かっているのか?? しかも、体制側にとって都合の悪いデータは隠し、改ざんです。さらに不安と危険性を感じました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(141)日米地位協定・・・この協定の是正から 『日米地位協定入門』 読了 2022年8月30日 |

|||||||||||||||||||||||||

私は、古い社会党からの基本的な見解を大事にしていますから、当然、「非武装・中立」です。日米安保条約を廃棄するために日米地位協定の是正から廃止は当然と思っています。地位協定のひどさは最悪状態です。甲府盆地の市街地の上空ではアメリカでは禁止されている空中給油をジェット機で行っています。危険なことは言うまでもありません。基地周辺の安全性を奪うだけでなく、日本全土に広がっています。自衛隊の訓練機もよく飛び始めています。日米ともに戦争訓練を頻繁に行っています。 この本で改めて考えさせられたことは、軍事施設と地位協定で自治体の地方税も徴収できず、基地のおかげで街づくりもできないことです。「交付金があるから地域は潤う」どころではありません。沖縄の問題だけではなく、全体の日本の問題として考えたいと思います。 でも、表紙にある「本当は憲法より大切な『日米地位協定入門』」との表題には、違う表題にならないかと、なんか違和感でした・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(140)身近な文化財に関心がもてました 『こうふ文化財ウォチング』 再読 2021年11月20日 |

|||||||||||||||||||||||||

これも昭和62年の古い本ですが、やはり写真盛りだくさんで、説明もわかりやすく、読みやすいものでした。とにかく自分の自治体の文化財だけに、ほとんど知っている場所ですから改めて関心がもてて楽しいものでした。 先日、甲府市立動物園そばにある甲府空襲の戦没者の碑やお地蔵さんのお参りに行きました。そのついでにそこにある一連寺の「廃般舟院墓石群」(約650年前の墓石で発見されたもの)からの墓石群をみてきました。フムフムと何か感心しました。これも『こうふ文化財ウォチング』のおかげです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(139)絵葉書でも日本の繁栄と軍事力の宣伝が 『絵はがきの大日本帝国』 読了 2021年5月3日 |

|||||||||||||||||||||||||

どうも、このところフトンに入ってから読む本ばかりになってしまいます。それで写真や図表の多いものばかりになってしまいます。この本もそうです。親書なのに1400(税別)円とは「高い!」なあーと思いましたが、絵はがきの宣伝力の強さは今も参考になる本です。 しかし500ページですか厚過ぎて・・・読みずらいことも事実です…でも内容は参考になります。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(138)台湾住民との戦争が忘れられています・・・ 『ヒロシマは昔話か』 再読 2021年3月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

この本は、昭和59年の昔の本なのでもうないのでは。でもまた読みました。読むというより写真と図表が多いのでまた見たのです。特に、原爆犠牲者の写真は悲惨そのもので、身に迫るものが今でもあります。 私は「国連の核兵器禁止条約」の署名について市議会本会議場で同意し推進を求める質問を、甲府市長に4回繰り返しましたが。実質的な答弁はありません。かなり残念です。「国の動向をみる」だけでは自治体とは言えません。しかし「だからこそ、いい続けます!」ーと、この本を見ながらも感じました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(137) 『日本企業の勝算』 読了 2022年5月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

2020年の本ですが、「日本企業の経営を取り戻す」としていますが、言われていることは「中小企業たたき」です。 「中小企業を守る政策が日本企業の首を絞めている」、「生産性が低い」、「中小企業の合併促進策が必要だ」、「中小企業を減らせ」など。 結局、大企業・自民党政権の都合のいいことばかり。 コロナ感染症の前から、このようなことを・・・。 そして今、中小企業も統廃合にむかうためにの宣伝になってしまいます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(136) 『むかし僕が死んだ家』 講談社文庫 著者・東野圭吾 読了 2022年4月21日 |

|||||||||||||||||||||||||

出張の帰りに読みました。 簡単に次々と読めるのですが、構成があまりにも簡単すぎました。東野氏の本はいくつも読んでいますが・・・。これは簡単すぎて・・・作品を乱発しているからでしょうか? |

|||||||||||||||||||||||||

|

(135) 『ロビンソン・クルーソー』 岩波文庫 著者・デフォー 読了 2022年3月16日 |

|||||||||||||||||||||||||

「十五少年漂流記」を読んだので、今度は「ロビンソン・クルーソー」を読みました。 少年のころにたぶん児童書で読んだのでしょう。いま読んでみると、原作は300年も目の本なので、いくつか問題点や疑問を感じました。 まず、人の命をそまつにしています。又、「土人」や「野蛮人」などとの人種差別も感じました。そして「神様」をいやに出してきます。 有名な本ですが、そのものを訳していたら、嫌がる人も多いと感じました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(134) 『十五少年漂流記』 講談社文庫 著者・ジューヌ=ベルヌ 読了 2022年2月14日 |

|||||||||||||||||||||||||

少年時代から、何十年ぶりに読みました。やはり、おもしろった。 しかし、つくり過ぎの感じもしました。また、100年以上の昔の本のせいか、人種差別も感じました。 子どもたちみんなが代表を選ぶ投票があるのに、黒人の子だけ無いとは・・・。少年の時には気がつきませんでした。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(133)台湾住民との戦争が忘れられています・・・ 『蒼い(あおい)描点(びょうてん)』 光文社 著者・松本清張 再読了 2022年1月5日 |

|||||||||||||||||||||||||

この松本清張の長編推理小説は、友人からいただいた本からみつけたものです。昭和35年発行ですした。正月中に読みましたが、長いだけでなく、推理が実に丁寧で込み入っていて・・・なんか疲れてしまいました。61年前の小説は、殺人を行う動機とアリバイなどの組み立てが実にりっぱ。文章もきれい。でも読むほうもしっかり把握して読まないと読み進めない感じです。 61年前と現在の社会の違いも感じました。 ・長距離のトラック運転手は1名乗車ではなく、2名の運転が基本でした。 ・雑誌編集社では、最終校正から印刷に送る最も忙しい時にも、女性には長時間をさせない。男性は徹夜でも次の日は休み。―これは小説の話ではなく当時は、これは実態です。40年ほど前もそうでした。 ・当時の国鉄の電車運行の時間です。小説には克明に「00駅00時00分発」などで推理されています。しかし、今のJRでは、3分~5分ほどの遅れはいつもで、20分~30分の遅れもあり、場合によっては1時間の遅れもあります。これは合理化・効率化先行でこうなったのです。つまり、当時の国鉄のダイヤ運行時間は正確ですが、今の不正確JRでは、当時のような推理小説が成り立たないのです。 しかも、現在では、犯罪を行う犯人の動機も不明確で、逃れるためのアリバイ工作もない・・・無差別的な殺人事件が多くなっています。社会がおかしくなってきていると、立派で丁寧な推理小説も生まれなくなってきてしまうのでしょうか? |

|||||||||||||||||||||||||

|

(132)台湾住民との戦争が忘れられています・・・ 『日清戦争』 吉川弘文館 著者・原田敬一 再読了 2021年12月20日 |

|||||||||||||||||||||||||

この本は専門書ではなく、一般的な「戦争の日本史」の一冊です。しかし内容はしっかりしていて勉強になります。不幸な近現代戦争のはじまりとみています。そして日清戦争を「朝鮮半島」「清国東部」で行われたばかりか「台湾」での戦争も含めています。 この台湾を含める内容が、日本人に伝わっていません。狭義の日清戦争は1895年4月に日清講和条約が発表されても大本営は解散しなかった。それは台湾の征服戦争が継続していたからとしています。台湾での日本軍は死傷者は1万1203名とされ、1896年4月に大本営は閉鎖されても台湾住民の抵抗はその後数年間つづいたとのこと。 私は、靖国神社の大灯篭の戦争レリーフにある台湾の戦闘リーフを思い出しました。それは1908年(明治41年)に行われたものです。このレリーフは「大きな戦闘」や「軍神もの」が描かれています。ですからよほど大きな戦争行動である「台湾鎮定」が続いていたのでしょう。私たち日本人が知らないことばかりの近現代史です。 靖国神社の大燈籠の「台湾鎮定」のレリーフ  |

|||||||||||||||||||||||||

|

(131)次々と負担を利用者に強めるばかり 『介護保険施行20年』 自治体研究社 著者・柴田英昭 再読了 2021年10月5日 |

|||||||||||||||||||||||||

介護保険は施行されて20年をすぎました。この本は私たちが介護保険の20年間の振り返るために参考となりました。そもそも「介護は、個人家庭にまかせないで公的・社会的に行う」「介護離職をやめさせる介護の社会化」などとして公的保険制度がはじまりました。そして20年、「自助」の内容が負担と共に強まっています。この本は、その認識で構成されています。 私たちも、利用者だけでなく介護職員の方や小さな介護経営者の方々と話し合い来年にはブックレットを発行します。介護でも憲法の生存権を破壊し社会保障から、大経営のための営利市場化に進んでいます。この日本の介護保険のおかしさを是正するためにも、この本は参考になります。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(130)この清沢さんにもっと長生きしてほしかった・・・ 『暗黒日記』 岩波文庫 著者・清沢冽 再読了 2021年9月15日 |

|||||||||||||||||||||||||

1942年から1945年までの日記です。つまり太平洋戦争下で記録です。軍国主義に対する批判が短い文章の中で、様々な人物も登場して実に生き生きしています。生活の状態や世相も感じとれます。 1945年に肺炎で55歳で亡くなったとのことですが、残念です。保守自民党の中にも石橋湛山氏や清沢冽氏のようなリベエラルな人たちがしっかりいて長生きをしてくれていたら・・・日本の政治もこれほど劣化しなかったのではないかと・・・感じられます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(129)日本の紡績で働いていた朝鮮女工の実態と闘い・・・ 『朝鮮人女工の歌』-1930年・岸和田紡績争議― 再読了 2021年7月20日 |

|||||||||||||||||||||||||

「主戦場」の上映活動もあり、30年ぶりにこの本を読みなおしました。改めて考えさせられました。これは岸和田紡績工場(大阪府)の朝鮮人女工の実態と1929年~30年の争議についてのルポです。 慰安婦問題を「なかった」としたがる人達もいます。「それは売春だ」とか「強制ではなく同意していることだ」という人もいます。しかし、日本の国内で、しかも日中戦争の前に、このような「人買い」「ぜげん」のようなことが行われているのなら、戦争中の慰安婦問題はあって当然だと思いました。 激しい差別と労働強化と人権破壊のなかでの朝鮮女工の状況が描かれています。その状況をさらに強める管理手法には、朝鮮人が朝鮮人を監視し虐げるやり方もあったとのことです。これはナチの強制収容所でも、ユダヤ人使ってユダヤ人虐げるやり方もありましたから、管理支配の巧みさと悪辣さも似かよっていると思います。 岸和田争議については、「よくこんなにいのちをかけて長期間頑張った」ということです。そして「支援者の献身性」が争議を支えていました。その反面、「外部支援者の飛び跳ねた稚拙さ」が争議を困難にしていました。 改めて、様々にまなべました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(128) 『うめ草すて石』 至誠堂選書・荒畑寒村・向坂逸郎 再読了 2021年3月2日 |

|||||||||||||||||||||||||

40年以上前に読んだ本を、また読んでしまった。これは荒畑寒村氏の社会主義人生をふりかえり、様々な人々の思い出を向坂氏との対話で語ったものです。 とにかく、いろんな人々が語られています。堺利彦氏を尊敬していること、片山潜を快く思わず、批判的なこと、実に興味深いものでした。現在、再び40年ぶりに『寒村自伝』を読み始めています。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(127) アウシュヴィッツ収容所を体験した少女・・・ 『アウシュヴィッツ』 時事通信社・キティ・ハート 再読了 2021年1月20日 |

|||||||||||||||||||||||||

再び、この体験記を30年ぶりぐらいに読みました。アウシュヴィッツ収容所はナチの絶滅収容所です。ファシズムによって100万?150万人程が虐殺されました。私は、このアウシュヴィッツ収容所の体験記は何冊かかなり読んでいますが、なかでもこの本が一番、強烈でした。 「食べること、寝ること、排出すること」がギリギリの人間の要求だとも書いてありました。ファシズムのやり方の、基本は「ウソをつくこと」「憎しみと対立を持ち込むこと」それに「暴力・戦争」です。しかも単にカルト集団ではなく、大企業の利益を高め、ある意味で国民を熱狂させます。 今の日本は、どうか? 国が次々に「ウソをつき」75歳以上の患者負担2割化など「世代間対立」などもはじまっています。とにかく「暴力・戦争」を許さないために、憲法を守らねばと改めて考えています。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(126) 『ポストコロナの「日本改造計画」』 PHP 再読了 2020年9月21日 |

|||||||||||||||||||||||||

コロナ感染症災害の最中である2020年8月出版された『ポストコロナの「日本改造計画」-デジタル資本主義で強者となるビジョン-』(出典:PHP研究所 竹中平蔵著)は、とんでもない暴論ですが、大企業側の主張を先駆けてしかも直接むき出しに言うだけに、私たちにとって「わかりやすい」という利点があります。 私たちは、すでに「コロナ災害は政治利用される」との注意をよびかけています。この著書では、「はじめに」の冒頭文章で「ポストコロナの経済社会を考えるにあたっては・・・今後に向けた前向きの改革の大きなチャンスをもたらしている」としてコロナの政治利用は露骨です。 例えば 休業補償などしないで、すぐ解雇の方が社会にとって望ましいといおうのです

労働者の生活など全く考えていない暴論そのもの!でも大企業と自民党政治の本音がでているのです。頑張って読みました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(125) 『朝鮮で見た〈日本〉』 岩波書店 再読了 2019年12月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

これは「知られざる隣国との絆」のサブタイトルにあるように、日朝の友好にとって大切なことをおしえる本でした。スラスラ読めただけでなく切実な話題が豊富。力道山の功績も立派。著者の伊藤孝司さんの頑張りにも敬意を感じました。 そして、どうも日朝友好の障壁は安倍政権のようだと・・・またここでも感じてしまいました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(124) 『生きる―劉連仁の物語』 童心社 再読了 2019年11月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

グアムで終戦を知らないで28年間もいた横井正一さんやルバング島で30年間いた小野田ひろおさんは有名で、一部では「日本軍人の英雄」との扱いもありました。 しかし中国人強制連行で、北海道の炭坑で苛酷な労働が強いられ、逃亡し一人で13年間も生き抜いた劉さんの実態はほとんど知られていません。 日本の軍国主義と強制労働を強いた企業の戦争責任を知らなければいけないと思います。「自虐史観」などとしないで、事実をしっかり把握して、戦争をゆるさない認識が必要です。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(123) 『海になみだはいらない』 新潮文庫 再読了 2019年10月6日 |

|||||||||||||||||||||||||

かなり昔読んだ、灰谷健次郎の本をまた布団の中で読んでしまいました。民主的な教育によって子どもたちが生き生き成長していく内容には心地よく共感します。しかし、今の教育はどうなのか?このような教育や教師は通用するのかどうか? 教師の労働実態からして、丁寧に子どもに目をくばることなどできるのかどうか? 学校ICT化によって子どもに向き合うより、パソコンに向き合っているではないでしょうか? 現場では民主教育のどころか英語・道徳などの新たな対応に追われています。 今の社会も政治も劣化していると思われます。少人数学級は国の対応でストップしています。義務教育の国庫負担も一兆円も減らされています。貧困や不登校が社会問題化してうわべだけの対応です。山梨県では不当校の子ども対応の「コスモス」の廃止に進んでいます。とんでもないことです。 だからこそ、灰谷健次郎の本が心地いいのかもしれません。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(122) 『ヒトラー演説』 中公新書 読了 2019年9月6日 |

|||||||||||||||||||||||||

空いている時間があったので茨城の水戸図書館に入ってこの本を読みました。実に興味深いので書店で購入しました。大衆をいかに引き込むのかの演説の技術については、ヒトラーは天才であり技術者でもあり研究家で、実践家です。 社会が混乱し疲弊している時にはとくに、大衆扇動としての演説は重要なのでしょう。当時のドイツの社会情勢がなかったのなら、ヒトラーの演説は巨大な影響を与えなかったと思います。さて、今の日本はどうか? 言いたい放題の人、景気が悪いのに「良くなった」と間違ったこという人、N国党ではないですが犯罪的なことをアピールする人が・・・ラクラク国会議員です。危ないアピールや演説が大きな力をもつ社会情勢になっていないか? 心配です。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(121) 『水道民営化で水はどうなる』 岩波ブックレット 読了 2019年8月6日 |

|||||||||||||||||||||||||

水道の民営化問題急浮上したので、読んでみました。水・水道についての様々な情報と技術的・専門的な知識がたくさん詰まっていて参考になりました。 しかし自治体の財政問題からみると足りない問題があり、不充分だと思いました。それは、地方公営企業会計が数年前に「大改悪」され、水道の公共性を見えなくし、「赤字化」をより粉飾し、さらには「使用料の大幅負担増」に仕向けたことです。こんな会計制度は、民間でも、国際的にも通用しないものです。このことによって民営化しやすくしたのです。総務省の繰出基準や一自治体の一般会計の繰り入れ,地方交付税もおかしくされています。このことに触れるべきでした。 この事態は、水道に限らず、下水道も、公立病院もそうです。今、水道の民営化がいわれているところは、規模が大きく民間が受けて利益を生み出すところです。今後は、小規模な水道が取りざたされ、統廃合と広域化が目指されます。特に公立病院は狙われます。 水道の民営化で、まず問題としなければないのは、国=安倍政権のやり方です。このことに触れていないのは残念でした。 ※この問題に関する山田のミニレポートはホームページの「私の調査研究」にあります。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(120)消費税増税をやめさせよう! 『社会保障財源38兆円を生む税制』 大月書店 読了 2019年7月6日 |

|||||||||||||||||||||||||

この本は、浦野広明先生からいただきました。消費税問題では立派な指摘の内容でかなり勉強になります。しかも分かりやすいのも、実にありがたいです。消費税に疑問を、不安を持つ人、特にストップをしたい人は、ぜひ読むべきです。 何冊か追加を 書店にお願して心ある人に買ってもらいました。私も改めて読んでみました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(119)改めて平和を! 『甲府盆地は火の海だった』 山梨ふるさと文庫 読了 2019年7月6日 |

|||||||||||||||||||||||||

この本は、甲府市から戦争を考える人にとって一読すべき大切な本です。しかし私は読みながらだんだんつらくなってきました。「甲府はなぜねらわれたのか」「手薄な防備」「猛火との闘い」…当時甲府市民=国民がどのような状態だったの・・・か。特に日本の軍部はいけない。それと市民を無差別殺戮をしたアメリカ軍・政府も犯罪的です。 もっとも戦争史で初めに大規模に空襲をしたのは日本軍部であり、日中戦争の「上海事変」であり、特に1938年から1941年まで繰り返され重慶爆撃で1万人以上の犠牲者を出したとされています。 別の資料によると。本土空襲で1949年の政府発表は66万人というが、実数はこれを上まわるとされています。東京空襲は10万人が亡くなっています。全国で約830自治体が空襲を受けていますが、1000人超える犠牲者を出した都市は24であり、小さな甲府市は1127名にもなり、この24都市に入っています。 つまり甲府市の被害は極めて大きかったといえます。真珠湾攻撃のアメリカの犠牲者は2334名と言われていますから、いかに甲府空襲の犠牲者が大きかったかがわかります。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(118) 『47都道府県の偏差値』 小学館新書 読了 2019年3月6日 |

|||||||||||||||||||||||||

これは都道府県の人口一人当たりの様々なランキング表がつけられていて、楽しく眺められるものです。もちろん私は「山梨県はどの順番か?」と思ってページをめくります。 ●児童虐待相談対応件数 8位 ●うつ病患者数 9位 ●企業数 2位 ●凍死者数 8位 ●年間猛暑日数 5位 ●自動車保有台数 5位 ●コンビニ店舗数 2位 ●美容室数 6位 ●保育園数 7位 ●森林率 5位 ●ホテル軒数 3位 その中で、1位は、一つだけで、ぜんぜん楽しくはありません。 ■空き家率 1位 これは山梨県の人口流出を表しています。甲府市も県庁所在地の自治体では全国1位です。若者が県外流出していることのあらわれです。自治体としての大きな政策課題です。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(117) 『十七字の戦争』 かもがわ出版 読了 2019年3月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

戦中は 「愛嬌のない顔並ぶ 配給所」 「兵隊の神となる時 母を呼ぶ」 「大戦果どちらを向いても 白衣かな」 「父黙し母祈りて 子は征きぬ」 「まだ生きていて 笑いあう 泥の顔」 「食べられそうな草だが 牛がにらんでる」 戦後は 「冬が来る 冬が来る来る 焼けトタン」 「配給で生きようとして 死んだ記事」 「嘘ばかり聞いて 三年八カ月」 川柳は風刺とユウモアですが・・・なんか悲惨の生活の告発と感じられました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(116) 『おたからサザエさん』 朝日新聞出版 読了 2019年2月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

このシリーズの1から6までを読みました。生活の歴史を感じました。現在と比べて違いがよくわかります。この戦後の昭和の時代には、家族があり、近所のつながりがありました。生活時間にゆとりがあり、お正月などの伝統を楽しんでいました。 またよく読んでみると、職場にもゆとりあることがわかります。それに、選挙がよく登場していました。当時の人たちは選挙と投票を大切にしていたこともわかります。 つまり2019年の今は戦後の日本社会で、もっともゆとりがなく厳しく、個々人がバラバラになっているとサザエさんから感じることができました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(115)年金の実態に怒りもわきます 『貧しい日本の年金の実態、これで良いのか』本の泉社 読了 2019年1月20日 |

|||||||||||||||||||||||||

年金問題の実態について、わかりやすい指摘で、このコンパクトな本は参考になりました。 私も年金制度と今の政治の取扱いに強い疑問をもっています。 特に、①保険料の負担が重くなっていること ②年金開始年齢が引き上げられていること ③年金支給額が減額されてきていること ④年金積立資金を株や社債を購入していること 政治のひどさ=悪政は、年金にも表れていました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(114)水害の対策を求める質問の認識を与えてくれました 『激甚化する水害』 日経BP社 読了 2018年12月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

水害が多発する日本列島。でも私も含めて水害の認識が不十分です。防災というと大地震の対応でした。そこでなにかいい本はないか?と探していたところ、議会事務局で新本を並べていて、この本に巡り合いました。私は、本は資料と思っていますので、アンダーライン等を引きます。そこで、自分もこの本を購入して読んでみました。 資料として、参考になりました。それを市議会の12月議会での質問に活かしました。それにしても甲府市の防災の対応も水害対策はこれからです。 質問の原稿と使用したパネルは、このホームページに掲載してあります。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(113)平和と民主的な教育をもとめることは「恐怖」と闘い 『マララ』 岩崎書店 読了 2018年11月24日 |

|||||||||||||||||||||||||

この本は、古本屋さんで見つけました。平和と教育を訴えた少女が、武装勢力のタリバンに撃たれたこと、そしてノーベル平和賞受賞したことは知っていました。この本を読んで、いかにタリバンはひどいか、また、いかにこの「恐怖」の地で平和と男女平等な民主的な教育を訴えることの大変さが分かりました。 このマララさんも立派ですが、家族もりっぱです。そして、それを支える国際的な平和を求める力もあったのだと感じました。 戦争状態での人おかしくなり、人のいのちを簡単に奪う「恐怖」は、このパキスタン北部だけではなく、歴史的にも繰り返されてきたことです。あらためて、平和な暮らしを考えさせられました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(112)読むのがつらくなっていました 『日本軍兵士』 中央新書 読了 2018年10月24日 |

|||||||||||||||||||||||||

とにかく読むのがつらくなる本です。敗戦期の1944年からの1年間の日本人の死者は全体の15年戦争の9割にもなるといいます。もっと早く、せめて1年間、早ければ、死亡者は少なかったはずです。甲府空襲も1945年の7月で公式発表で1127名もなくなっています。これは戦争指導部の責任です。 しかも自国の日本兵をも非人間的扱いで死なせてきました。餓死、病死、自殺,海没死・・・国外に多大な犠牲を強いた侵略戦争は、自国の兵隊をも人間扱いしてこなかったことがわかります。改めて国内で310万人、国外で2000万人とも言われる犠牲者を出すという、戦争を進めてきた指導者の責任をしっかり追及し続けるべきと感じました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(111)どれも労働者の心構えばかりです 『安全衛生標語45選』 中央労働災害防止協会 読了 2018年10月5日 |

|||||||||||||||||||||||||

これは本ではなく『労働災害防止のカルタ』ですが、紹介します。とにかく労働災害は労働者の責任で、災害は労働者の注意で守れるというカルタです。 ・あ:安全・健康・ゼロ災職場 一人ひとりが 主役です ・え:栄養・休養しっかりとって 疲労回復セルフケア ・め:目配り 気配り 心配り 気持ちがつなぐ安全職場 ・よ:よく見て危険を洗い出せ 安全点検ぬかりなく こんな感じばかりです。これでは労働安全衛生の基本的管理責任がある事業者側はどうでもいいことになってしまいます。「自助・自立」「自己管理」の典型ではないでしょうか? |

|||||||||||||||||||||||||

|

(110)ご近所の奥さんの児童文学です 『おれからもうひとりのぼくへ』 岩崎書店 読了 2018年9月3日 |

|||||||||||||||||||||||||

この児童文学は、すぐご近所でお付き合いしている相川郁恵さんが書いたものです。それもしっかりした出版社の岩崎書店です。「福島正美記念SF童話賞 大賞受賞作」とのことです。なんかそれだけでも「りっぱ」と思ってしまいます。 内容はSFですが、憎んだり、敵がいたり、闘ったり、傷つけあったりするものではなく、一緒の仲間もいて、心穏やかに楽しんで読めるものです。児童文学ですから字が大きい? すぐにのんびり読めてしまいます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(109)スマホ・パソコンを使うことの危険性です 『ブルーライト体内時計への脅威』 集英社新書 読了 2018年8月14日 |

|||||||||||||||||||||||||

この親書は、私が『学校ICT化で脅かされる子どもの健康と学力』のパンフ作成時の資料として読んだ本の一つです。パソコン・スマホ・LED照明から発するブルーライトは人体に影響を与えて、体内時計を不調にしてしまうとのことです。 これから学校ICTで子どもの使用がさらに頻繁にされようとしていますが、特に大人より子どもの眼に特に危険とされています。現在、小中学生の近視が激増していますが、この傾向が必ず強まってしまいます。睡眠障害や子どものメンタルヘルス不調の傾向も強まるとみるべきです。参考にすべき親書です。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(108)労働組合活動のためにも参考になります 『無気力なのにはワケがある』 NHK出版新書 読了 2018年7月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

「学習性 無気力」という考え方が心理学にあると聞いていました。興味深いので、まずこの本から読んでみました。動物実験などによって、自分で事態を回避できない(コントロールできない)と「あきらめて何もしない方がいい」無気力になるとのことです。それが、心身の健康にも悪影響を与えるとのことです。 これは今の、職場状況ではないかと感じたのです。職場が労働過重で苦しくても、改善することができず、ガマンするばかりだと「何もしない方がいい」となり・・・そして要求もなくなり・・・無気力になり・・・心身の健康も不調になってくる。だから私は同じではないかと感じたのです。 職場の改善を、どのようにささやかでも具体化することが、アキラメにならないで、無気力にならないで、人間として自分を維持できるのではないか、と思いました。この関係の本はいくつも注文して読んでいるところです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(107)知らないことがいっぱいです 『電磁波による健康障害』 緑風出版 読了 2018年6月15日 |

|||||||||||||||||||||||||

この本は、私が発行したパンフ『ICTで脅かされる子どもの健康と学力』のための資料として読んだ本の一つです。電磁波による健康障害に関しては以前から関心があったのですが、今回。改めて加藤やす子さんの本を読んでみました。今学校では総務省・文科省・メーカーから「学校ICT化」が掲げられ「先進自治体」も登場しています。 しかし、子どもの心身の健康にとってはどうなのか? 子ども一人一台のノートパソコンで学校の教室も運動場も体育館もプールも無線LANではその弊害は必ずあるはずです。この本は、その疑問に答えてくれています。特に諸外国の事例は参考になりました。 日本ではどうして?以前から電磁波問題についてはマスコミもほとんど取り上げません。国とメーカーの利益に押されていると思われます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(106)これはわかりやすくコンパクトでいい 『ナチスの陰謀』 彩図社 読了 2018年5月15日 |

|||||||||||||||||||||||||

同じ出版社の、『戦時中の日本』もよかったので、この本も読んでみました。やっぱり、写真半分で読みやすく、私の知っている限りではウソはないと思います。 ただ、ナチスが犯したアウシュビッツなどの強制収容所など虐殺行為についての記載がほとんどないことが不思議だし、良くないと思いました。どのようにナチスが自国民を洗脳し巻き込んだかについてはわかりやすくてコンパクトですが、ナチスの犯罪についての記載が不十分なのは感心しません。しかし単にナチスは暴力だけで大衆をつかんだのではないことがわかるので、参考にはなります。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(105)小学校からの英語の教科化・・・どうもおかしい 『英語教育の危機』 ちくま新書 読了 2018年4月20日 |

|||||||||||||||||||||||||

鳥飼玖美子さんの本をはじめて読みました。これは子どもさんの教育を考えている保護者にぜひ読んでもらいたいと思いました。2020年度には小学校の学習指導要領が、2021年度には中学校の学習指導要領が変わります。この時、英語教育が本格化しますが、その内容がかなりおかしいようです。 もとより、私は小学生の英語教科化には、疑問に感じていました。日本語の文法の確立がまだできていない段階で、外国語を持ち込んでいいのだろうかという考えからです。今の日本の中高生の読解力は非常に落ちているからです。 この本を読んで、さらに疑問を深めました。英語教育をダメにする・・・そして「日本の子どもはどうなるのだろうかな」と不安も感じました。私は、もうとっくの大昔に「卒業していて良かった」とか、これからの学校の「先生方は大変だよな」と感じました。 ぜひ、英語ができる人も、できない人も一読すべきです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(104)この新書も今こそ多くの人が読むべきです 『やってはいけない脳の習慣』 青春出版社 読了 2018年4月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

横田晋務東北大学助教〔著〕・川島隆太〔監修〕の新書です。川島教授や横田助教は、仙台教育委員会と東北大学が連携協力した「確かな学力」に関する調査を行ってきました。この調査は仙台市立小中学校の児童生徒約7万人データをもとに、脳の機能、特に記憶や学習、思考や創造性を担う脳の中枢である前頭前野の機能から分析しています。 この調査分析から、「ICT使用時間が長いとせっかくの学習が消えてなくなったと考えられる」としています。「算数・数学の勉強時間が『2時間以上』でスマートフォン使用が『4時間以上』の場合の正答率を見てください。55%です。一方、勉強時間が『30分未満』でスマートフォン使用を『まったくしない』場合の正答率は60%です。家庭で平日に2時間以上も勉強している子が、ほとんど勉強していない子より成績が悪いという衝撃的な結果になっています」。 これは、実に興味深いとともに、今、やみくもに急がれている学校ICT化に対して不安と危惧を強く持つのが当然という内容です。『スマホが学力を破壊する』と一緒にぜひ読んでください。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(103)この新書は一人でも多くの人が読むべきです 『スマホが学力を破壊する』 集英社新書 読了 2018年3月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

これは川島隆太医学博士(東北大学加齢医学研究所所長)の調査と分析で、わかりやすく人間の脳〔特に大切な前頭前野〕の 働きとICTの関係を説明してくれています。 例えば、 ●対人コミュニケーションでは顔と顔を見あっての話は、前頭前野は大いに働くが、同じ人でも電話では前頭前野は働かない、テレビ会議システムでの話も働かない。対面で囲碁をすると前頭前野は働くが、コンピュータが相手だと働かない。 ●文章を書く場合は、手書きで手紙を書くと前頭前野は働くのに、パソコンや携帯電話で手紙を書かせても、前頭前野は全く働かない。 ●難しい言葉の意味を調べる時に、紙の辞書を使って調べると前頭前野は大いに活動するが、スマホを使いウィキペディアで意味を検索した時には、前頭前野が抑制される。LINEでメッセージのやり取りをしている時にも前頭前野が抑制されている。 学校ICT化が急がれていますが、これでは、肝心な子どもの学力を育てない、知識が頭に入らないことになってしまいます。一人でも多くの人に読んでもらいたい本です。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(102)危機感をもって読解力を育成しなければ 『AIvs教科書が読めない子ども達』 読了 2018年3月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

●この本は、デジタル教科書に疑問を提言している新井紀子教授の著作です。このなかで、今の中高生は読解力の劣化が明らかにされています。国立情報学研究所の新井教授らの研究チームが2016年4月~17年7月に中高生約2万5000人を対象とした調査では、「文章の基本的な理解ができていない」「読解能力がなくなっている」ことがわかりました。 ●本にある例題をみてみます。

正解は「異なる」ですが、問3の正答率は、

正答率は 中学生は57% 高校生は71% にすぎませんでした。 ●これだと、言語能力が育成されていなのでないかと心配になります。言語は考えるツールであり、会話・伝達の基本用具です。学校ICTの情報機器はこの傾向をさらに強めるのではないかと感じました。 フェイスとフェイスの対面の教育の必要性をここでも感じました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(101)やっぱり本当の学力は育てられないと感じました 『ほんとうにいいの?デジタル教科書』 読了 2018年2月20日 |

|||||||||||||||||||||||||

デジタル教科書などの学校ICT化がはじまるということで、とにかく関連する本を『やみくもに』30冊ほど読んでみることにしました。この新井紀子教授の岩波ブックレットもその一つです。2012年に発行されていましたが、私は今読みました。2018年に「学校教育法改正」でデジタル教科書が教科書とされます。しかし国会は『森・加計』疑惑で、デジタル教科書の話など全く表面化していません。 このパンフは「デジタル教科書は、応用力をもって課題を解決していく人材を育てられるか」との疑問を提起しています。やっぱり本当の学力は育てられないと感じました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(100)このままなら改憲になってしまいます・・・ 『メディアに操作される憲法改正国民投票』 読了 2018年2月2日 |

|||||||||||||||||||||||||

今、この岩波ブックレットを読んでいる人は意外と多いようです。私も読んでみましたが、これは改憲が目前のこの時期には薦めたいパンフです。今までの選挙を知っている私たちのイメージと「憲法改正国民投票」のやり方とはかなり違うものだということに私は驚きました。私以外に驚いている人が多いから口コミで広がり読んでいる人が結構いるのでしょう。 現行の国民投票法は、通常の選挙と異なり、さらに大きな欠陥があることがこのパンフで指摘されています。国民投票運動期間中は「メディアによる広告規制がほぼ存在しない」ということであり「資金がある政党や大企業がぼう大な予算を投入して大広告選を有利に展開できるということ」でした。しかも、その広告宣伝を引き受けるのが、あのメディアを独占している電通ということです。 規制、特に自主規制がないと、圧倒的に金権力のある改憲派が有利となってしまうとのことです。これでは今後の日本のあり方をきめていく重要な選挙で、民主主義と公平性がないということです。そしてこのまま憲法が「改正」されたなら、民意と関係ない政治が暴走すると思わざるを得ません。 この不公平な国民投票はおかしい!やめるべきという声を上げるためにもこのパンフを読んでみるべきです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(99)OECD調査では学校のICT化にはリスクもある 『21世紀のICT学習館環境』明石書店 読了 2018年1月25日 |

|||||||||||||||||||||||||

読むのに疲れる本でした。何よりもコンピュータの関係もあるのでしょうが必要以上にカタカナ語がむき出しで、訳語も固く、それ自体に読解力?がいるものでした。しかし内容は、かなり大切なものでした。今、国は「学校ICT化」という義務教育に情報通信技術を本格的にもちこもぅとしています。「一人一台」を目標とするタブレットパソコン、デジタル教科書、電子黒板、無線LAN・・・今までの学校教育のあり方を大きく変えるものです。 私はこの学校ICT化に「リスクもあるのではないか」と心配しています。そこで自分としても調査しレポートを作成中ですから、この先進国34か国が加盟するOECD〔経済協力開発機構〕の「学校ICTの調査」にはかなり関心がありました。頑張って読み、この内容はぜひ広げなければと感じました。 今、日本の総務省と文部科学省は、新学習指導要領に合わせて、あと2~3年で?急速な義務教育のICT化を行おうとしています。「わかりやすく、楽しく学べて、学力向上」といったメリットばかりの掲げ、しかも「教員の長時間労働も改善しゆとりにつながる」といった「いいことずくめのイメージ」をひろげています。 日本の学校ICT化は先進国の中では後発です。だから先発しているOECD諸国の学校ICDの調査からの教訓を重視しなければなりません、この調査によるとメリットばかりではなくリスクがあることが明らかとなっています。はじめの要旨には「学校の勉強のために学校で生徒がインターネットを利用することがより一般的な国では、平均すると2000年から2012年の間に生徒の読解力は低下した」「結局、テクノロジーは優れた教育を拡充することはできるが、優れたテクノロジーが粗末な教育に置き換わることは出来ないのである」などとしています。 日本の政府は、この大切な調査報告をしっかり受け止めるべきですが、まったくその気配もありません。暴走しているのは、9条改憲だけでなく、学校教育も同じようです。それでは困ります。子どものためにも日本の未来のためにも、リスクがかなりあることを、リスクの予防対策もなく慌ただしく進めてはならないことを広めたいと思いました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(98)丸木夫妻の思いと歩みが平和を願う 『原爆の図』銀の鈴社 読了 2017年11月26日 |

|||||||||||||||||||||||||

今月、山梨平和の旅で丸木美術館に再度行ってきました。美術館で購入した『平和を願う「原爆の図」ジュニア・ノンフェクション』の本をバスの中で読み切りました。丸木ご夫妻の人生は立派だっと思います。そして国内外で支援した人々、国際的な平和勢力のありがたさなども感じました。 かつては教科書にも『原爆の図』は掲載されていました。しかし今では「残酷すぎる」との検定の圧力でなくなったとのことです。戦争の道が強まってきている現在こそ、この子どものための本ですが、大人も読んでみるべきです。そして美術館にもぜひ行くべきです。私は今回、美術館の会員にもしていただき、またお伺いするつもりです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(97)マンガに悲しみや怒りを感じます・・・ 『戦争と人間』祥伝社・手塚治虫 再読了 2017年8月2日 |

|||||||||||||||||||||||||

書店でこの本を見つけて買ってしまった。「手塚治虫」という名前とこの本『戦争と人間』の名前がよかったからです。傑作選ですからブラックジャックなどすでに読んだ内容もありましたが、やっぱり買ってよかったと思いました。特に最初の『悪魔の開幕』(1973年)は、今の情勢にも関連するところがありました。また最後の『ザ・クレーター』(1969年)は多分に先の戦争の事例に直結し、その批判的内容は評価されるべきです。日中戦争期の『肉弾三勇士』や『真珠湾攻撃の軍神』の話などとも共通しています。また水木しげるの漫画にもある『玉砕』をもとめる日本軍国主義の思想の批判ともなっています。 50年近くも前の漫画ですが今の問題として、その悲しみや怒りが感じられ手塚治虫さんのすごさ改めて感じました。この二つだけでもこの本はおすすめです。 ただ白井聡さんの「解説」はなんかしっくりきませんでした。妙に高尚ですが・・・ピントがずれている感じです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(96) 『地方自治講義』ちくま新書・今井照 再読了 2017年7月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

市町村合併の批判的説明は勉強になりました。もっと考えさせられたのが、今進んでいる「直接民主主義」?、「住民参加」?が掲げられている「町村総会」への見解です。 これはすっきりしていて勉強になりました。私自身、今この問題でのレポートを作成しています。とにかく地方自治と自治体議会・自治体議員の機能が危ぶまれている情勢であり、ここでも憲法改悪の内容があると、私は危惧しています。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(95)昭和には家庭があった・・・ 『15年戦争の開幕―昭和の歴史』小学館・江口圭一 再読了 2017年2月6日 |

|||||||||||||||||||||||||

この本のシリーズは、30年以上も前に購入し、この4巻の『15年戦争の開幕』を再び読んでみました。わかりやすく、写真も多く、入門としてはいい本だと思います。 今回、改めて強く感じた部分は「満州事変とマスコミ」です。当時は、新聞とラジオですが、そのマスコミがいかに戦争に協力して、排外主義をあおり国民動員の大きな役割を担ったことです。そして新聞の購読数もラジオの受信契約も日中戦争の開始で飛躍的に伸びたということです。 「排外熱と軍国熱」にある「民衆は単純に新聞報道を真にうけて、中国への敵意をもやし、戦争を支持した。しかも、恵まれない人の方がむしろより好戦的であり、排外的であった」としています。

国民は熱狂して戦争を歓迎しました。国防思想普及講演会の開催は、一か月半ほどで166万人の聴衆者を集め、戦地に送る慰問袋は4か月足らずで153万3495個も陸軍省に届けられたといいます。 同じ内容は吉川弘文館の『戦争の歴史22-満州事変から日中全面戦争へ』でも書かれています。 マスコミから流される一方的な情報は、意外と国民をたやすく動員します。しかも生活と労働に苦しんでいる大衆を大動員します。これは昔の話にしないで、今の日本の社会の危険性としても考えるべきです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(94)昭和には家庭があった・・・ 『サザエさん 2017』週刊朝日 読了 2017年1月13日 |

|||||||||||||||||||||||||

以前から好きな、『サザエさん』の生誕70年記念の『週刊朝日』の臨時増刊号(2017.1.15)を知人からいただいて読みました。心が温まるものでした。私は長谷川町子さんのものでは『いじわるばあさん』も好きで、病気見舞いなどで入院中の年配の女性に送ったら「私のことだね」なんていわれて失敗したこともありました。 読んでみてわかることは、昭和のこの時代には、家庭があり家族があったことです。そして地域の隣人や職場のつながりもあったことがわかります。今はどうか? それがなくなっています。一家団らんの食事、家庭での食事作り、家庭には主婦がいること、知人や友人を招いての食事、隣近所の繋がり、職場では午後5時には帰宅へ、・・・今の社会にはないことが、家庭と家族を中心に描かれていました。 私の子どものころの社会にもこんな雰囲気はありました。しかし、今では家族の会話もなく、家庭にいる時間もなくなり、主婦もいなくなり、みんな仕事、仕事です。「長時間労働の是正」が言われていますが・・・このサザエさんをみると、今、どれだけ深刻かがわかります。賃金も貧困化が進んでいますが、普通の家庭の時間的な貧困も激しく進んでいると思います。 そうなると心の貧困も進んでしまいます。危なく、もろく、傷つけあう社会となっているのでしょうか? このマンガから今を改めて考えてみます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(93)これはいい本です・・・ 『戦時中の日本』彩図社 読了 2016年12月18日 |

|||||||||||||||||||||||||

出張から帰る新宿駅の売店で見つけた本がこれです。写真が多いので車内でも気楽に読めるだろうと購入しました。甲府駅に着くまでに読んでしまいましたが、内容的にはしっかりしたものです。私も戦争に関する資料はかなり読んでいるつもりですが、それでもいくつか知らないこともありました。 例えば、国外では日本軍部がやっていたことは知っていましたが、日本の国内でもアヘン(ケシ)の栽培をしていたとのことです。しかも子どもを使っていたことです。やはり国外と同じく、医療用だけでなく、アヘンを売って戦費調達までしていたとのことです。とんでもない政治が戦争だということがわかります。 また、戦時中の1944年マグニチュード7.9の東南海地震などが起きていて、それが軍の報道管制で報道されなかったことです。このことも知りませんでした。これでは近隣からの被災者や避難民のろくな救済もできなかったはずです。ひどいものです。 日本の軍部の戦争は国民を犠牲にすることがよくわかります。 わかりやすい文章で、私が知っている限りでは、ウソや誇張はないりっぱな歴史の本だといえます。早速、余分に注文して貸し出すつもりです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(92)やっぱり嫌な思想だよね・・・ 『愛と欲望のナチズム』 読了 2016年11月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

ナチズムは、人種政策を行う軍国主義であり、「性」に対して社会的には厳格な雰囲気があったというイメージがあるが、実はそうではなかったことがこの本で分かった。『やっぱりなぁ』という感じです。民主主義や基本的人権を踏みにじり、人の命を大切にしないファシズムが「性」に関しては道徳的であるはずがありません。ここでも『暴力』があって当然です。著者の田野大輔氏は「〔ナチズムは〕様々な形で性的欲望を抑圧から解放し、巨大な権力機構の動力源にしようとしたのであった」としています。 ところで私は、日本語で読めるナチの歴史やドキュメントや外国の小説はかなり読んできました。その中で、ナチスドイツは、ユダヤ人女性へのレイプが広く公然化していないことに「どうしてだろう?」と疑問を持っていました。日本軍国主義が中国や朝鮮の女性へのレイプは、あまりにも明らかなだけに、ナチスドイツの場合が不思議だったのです。 その後、分かったのですが、ナチズムのユダヤ人を排撃し絶滅しようとする人種主政策によって、法的にユダヤ人との性行為を認めず、処罰の対象としてきたのです。だから日本軍国主義ほど公然化してこなかったのです。そのときも「やっぱりなぁ」でした。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(91) 『臨時・非常勤等職員の手引き』自治労出版センター 読了 2016年9月5日 |

|||||||||||||||||||||||||

甲府市議会の9月定例議会の本会議での質問は『非正規の待遇改善』をテーマにしました。その関係で他市61自治体の調査と、甲府市役所の非正規の方にお話をうかがったりしました。また関係する労働法令も一通り調べてみました。インターネットでは、厚生労働省の資料は全て取出してみました。 この数年間でずいぶんと内容が変わり、非正規労働の待遇改善に使えるもものかなりありました。書籍パンフ類では自治体職員の権利問題関係を知るために何冊か取り寄せて、大急ぎで読んでみました。中でもコンパクトで一番参考になったものが、このパンフでした。非正規の自治体職員の立場でかかれているので読みやすく改善への要望につながるものでした。関係する多くの人に勧めます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(90) 『ゲンダイ・ニッポンの真相』同時代社 読了 2016年8月3日 |

|||||||||||||||||||||||||

友人に押し付けられるようにして読んだ、この本は面白い。齋藤貴男氏の歯切れのよさを発揮しての文章は痛快です。布団に入って寝る前に、3つ4つ読んで寝ています。マスコミや安倍首相・石原慎太郎そして経済界への批判は、実にいい。 それで、私も誰かに押し付けで読ませようと計画しています。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(89) 『税が拡げる 格差と貧困』あけび書房 読了 2016年6月27日 |

|||||||||||||||||||||||||

この本は、私が信頼し尊敬している浦野広明立正大学客員教授が書いたものです。さすがに、ほしかった内容の本です。まだ完全に読みきっていないのですが、皆さんに参議院選挙の最中ですから特に勧めます。 特に、今、マスコミの論調はどうですか? 「消費税増税の先延ばしで社会保障の財源がなくなる」という主張です。こまったものです。どうして、いつから消費税が社会保障の目的税となったのか? また社会保障こそ本来の税の使い方の基本です。したがって、消費税を廃止しても社会保障を充実させることが社会の使命です。 マスコミは、どうして史上最高額となった防衛費の財源がないといわないのか? 大規模公共事業が目白押しなのに、どうしてここを問題にしないのか? 特に、この本にあるにように、「OECDの中で最も不公平な税制」に対して主張しないのか?この本を、とにかく読んでください。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(88) 『ガラパゴス』小学館 読了 2016年5月24日 |

|||||||||||||||||||||||||

この小説は、新聞の書評に取っていたので、取り寄せてみました。その書評では非正規とかブラック企業の実態が「この本にあるようなヒドイことが事実としてあるのかと思い、詳しい記者にきいたところ『あるよ』とのことだった」というような内容の書評でした。それで読んでみることにしたのです。警察ものの小説というより、ブラック企業の状態を知るためにもこれはいい本だと感じました。 ブラック系のチェーン店で10年間ほど働いた人の話を聞く機会がありましたが、やはり心理的にもコントロールされていました。なぜか、責任を任され先行きがあるように思い込まされ、自分でサービス労働を連続していました。「もし問題あるとしたら、それは法律違反だけだ」とその人は言っていました。すごいことです。いまだにこの人はコントロールされているようです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(87) 『日本ファシズムと医療』岩波オンデマンドブックス 読了 2016年3月2日 |

|||||||||||||||||||||||||

この本はオンデマンドブックスということで値段が高くて手に入れるまで時間のかかる本ですが、読んでみてよかった本の一つでした。副題は「ハンセン病をめぐる実証的研究」ですからハンセン病にたいする戦前戦中の国の差別と人権侵害のやり方が述べられています。社会と家族から患者を生涯にわたって強制的に隔離する政策です。ハンセン病は弱感染症であり、しかも保険者ではない元患者であった人々が約90%も療養所に閉じ込められていたとのことです。 これは当時の「健兵健民政策」によって排除されたとのことです。最近の新聞報道にある特別法廷の問題を見ても、戦後もハンセン病患者への差別や偏見は続いています。 ところで、形は変わっていても、職場からり病者を排除するやり方は今もあります。特にメンタルヘルス不調・精神疾患の方への特別のやり方は問題となってきます。昨年12月からはじまったストレスチェック制度や特定秘密保護法の「調査票」よる「精神疾患の治療やカウンセリング受けた」人への対応などです。普通の健康診断や病気と明らかに区別しているだけに、「特別」なものとして「隔離(配転)」「排除(退職)」へすすむのでは可能性が強くあります。 メンタルヘルス不調の要因の多くは、心身の過重労働や不安からもたらされます。予防策はその職場(雇用・労働)と社会環境のゆとりある改善が必要です。それをしないで配転や退職では、ハンセン病に対するやり方と同じになってしまいでしょう。その意味でこの本の内容は今も生きています。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(86) 『日本医療史』吉川弘文館 読了 2016年2月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

図書館でこの本を見つけて、注文しました。やはり一番興味深いのは、近代以降です。特に戦前戦中の紹介です。国民の体力が低下し徴兵免除の不合格者は増え続け「1930年代には350人から400人にまで増加している。検査を受ける青年たち野中に、筋骨薄弱者や結核患者が急増し、合格者のうち、甲種合格者は年々減少していていった」。これでは戦力低下です。 そこで国は1938年に厚生省をつくり、1942年に国民医療法もできました。これは国民の健康を守るというより、戦争遂行のためということです。しかし戦争で国民の健康と医療はますます荒廃し1944年には「法定伝染病の死者が十数万人に達した」。死亡者は栄養障害でも増え続けました。松沢病院(精神病院)では1944年には患者全体の31%、1945年には40%も死亡した・・・とのことです。戦争犠牲者とは、直接の戦闘行為による戦死者だけではなく、空襲も病気も栄養障害も・・・その全てが戦争犠牲者ということです。 戦争と医療・健康の関係の本をこれから読んでみることにしました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(85) 『子どもに貧困を押しつける国・日本』光文社新書 読了 2016年1月19日 |

|||||||||||||||||||||||||

『子どもの最貧国.日本』の続編ともいえる新書ですが、完全に読みきっていなかったもので、今回続けて読みきりました。 著者の山野良一氏は本当に良心的で今の社会にとってありがたい人だと、感謝しています。片山さつきさんの本を読んだあとだけに、山野さんのように主張してくれている人がいることに共感を持つばかりか、何か救われた感じさえしました。この新書は、子どもの貧困を様々な角度から分析し丁寧に明らかにしています。しかも、やわらかく分かりやすいのは立派です。前作の『子どもの最貧国.日本』より良いと思いました。 よむだけでなく、議会もそうですが、さまざまな方面で活用すべきです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(84) 『福祉依存のインモラル』オークラNEXT新書 読了 2016年1月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

国会議員の片山さつきさんのこの本は前から読んでいましたが、全文を読みきっていなかったので、今回読みきりました。あらためてひどい人だと痛感しました。この本は「生活保護バッシング」の急先鋒の人ということで、その内容を知ろうと手にしたのですが、途中で「こんな人が・・・自民党の国会議員か・・」と情けないやら、悔しいやらで・・怒りながら・・疲れて読むのをやめてしまいました。 しかし、この主張などによって、本当に生活保護基準の切り下げが実行され、私自身の身の回りでも、このような見解に巻き込まれている人が大勢いることもあり、シブシブ読み切ることにしました。 とにかくひどい内容ですが、それが制度的にまかり通り始めていることに危険性を感じます。例えば、この間の基準額の減額です。

最低限度の生活費がさらに減額され、しかも消費税増税のなかで減額です。この金額に冬季加算も1000円から2000円ほど減額されています。 単身者なら、住宅費を払うなかでは残された金額は、衣食などのための金額は月5万円にもなりません。 特にいけないのは、今の日本社会の賃金や年金額が低すぎることです。そのため、働いていても、年金を受け取っていても、その金額が低すぎるために、その差額として生活保護費を受けている人がかなりいることです。甲府市の場合では、給与や年金額が低すぎるためにその差額を受けている世帯が、40%以上もいるのです。2014年度では、ハローワークなどの連携で自立支援をうけて就労した生保受給者が甲府市では39人就労することできましたが、しかし生活保護費を受けないで完全に自立した人は4人だけでした。つまり、極めて低賃金の実態がこの社会にあるのです。 生保受給者は、税金で働かないで楽をしている、遊んでいるのではありません。自殺者も多く、平均死亡率も極めて高い状態があります。片山さつきさんは、そういうことを知っていながら、「生活保護バッシング」を平然とおこなっています。 この人の主な主張となにか、本を最後まで読んで分かりました。1つは、生活保護従者をはじめ生活困窮者をさげすみ人間としてみていないことです。そして貧困とは個人と家族の問題だとしていることです。もう1つは、現行の平和憲法を「悪」としていることです。特に生存権を規定した憲法第25条を「悪」としていることです。 大変な時代となっています。憲法9条ばかりではなく、25条も含めて憲法全体が、つまり平和も暮らしも危ない時代となってきています。それ許さないためにも一読を進めます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(83) 『任侠学園』など中公文庫 読了 2015年12月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

今野敏氏の『任侠書房』『任侠学園』『任侠病院』一週間ほどの間に全て読んでしまいました。気楽に読めて、実に楽しいものでした。でもよくありません。これでは「やくざを公正なもの」として評価してしまいます。実際はこんなやくざはいない。これらの本はその意味で違う認識を社会に振りまいてしまいます・・・。などと・・・一気読みした私が言うこともおかしいのですが・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(82) 『沈みゆく大国アメリカ』集英新書 読了 2015年11月15日 |

|||||||||||||||||||||||||

堤未果さんの『沈みゆくアメリカ』『沈みゆくアメリカ 逃げ切れ日本の医療』を読みました。その感想は「やっぱりなぁーアメリカは・・・」というものでした。アメリカの貧困、特に医療の貧困と格差については、甲府市からアメリカに移住して生活している友人もいましたし、アメリカの姉妹都市から派遣されてきた日本人通約さんからのお話も聞いて言いましたので、一応のことは知っていました。(これらのお話は、『ТPPによる医療破壊のこわさ!あぶなさ!』に掲載しました) この堤さんの本は、私の認識をさらに深めてくれました。そして、思うことは同じです。 日本の経済界と自民党政権は、日本の医療をアメリカ型にしようとしているということです。この流れについては、まず混合診療と自治体病院の「変質」「機能縮小」からはじまると思っています。 今年は3箇所で病院セミナーや医療問題の学習会(講演))をしましたが、来年はもっと力を入れなければ! ・・・と堤さんの本を読んで改めて思いました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(81) 『医学者は公害事件で何をしてきのか』岩波現代文庫 再読了 2014年12月15日 |

|||||||||||||||||||||||||

すごく歯切れのいい内容でした。水俣病などの公害・薬害事件で御用学者は官僚と結びついてどのような役割をしてきたのかが鋭く論証されています。とはいっても専門的な疫学や医学的な説明の部分は私にはよくわかりません。まじめな読者は、前半部分で息切れしてしまうかもしれません。私のような「なんとなくわかる」程度で先に進む「いい加減な」読者でないとだめかもしれません。でも後半に来るとかなり分かりやすくなり、明快です。つまり後半までたどり着ければいいのです。 原発に協力してきた学者に限らず、竹中平蔵氏に限らず、なんとひどい医学者・学者が多いことか! 科学を目指すのではではなく、「出世学」であり「金銭学」を目指す学者が多いのに驚きます。犠牲となり苦しんでいる国民のことを忘れ、間違っていることを知りながら、さらに、さらに突き進むやり方は、軍国主義の指導層と同じです。 怖いと思いました。また著者の津田敏秀教授のように頑張っている学者がいることにも感謝したいものです。疫学ついて、よく分かりませんでしたが・・・ためになりそうなので。この先生の『市民のための疫学入門』を注文しました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(80) 『過労自殺 第二版』岩波新書 再読了 2014年10月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

第一版につづきこの第二版も読んで見ました。このような新書を出された著者の川人博弁護士に敬意を表します。やはり、今の過重労働が、乱暴な働かされ方が、問題です。過酷な労働実態が労働者のいのちを奪っています。だから、過労死も過労自殺も同じ原因で大切ないのちが失われています。 この本にもありますが、昔の女工哀史の時代も、今も同じです。昔なら工場主、今なら使用者側の酷使がこの事態を招いているのです。その意味で、せっかくできた過労死防止法ですが、私はかなり不満です。その法律の中身を見てみると使用者側の責務がまったく明らかにされていません。せめて、最低基準である労基法違反ぐらいは、取り締まらないといけないと思いますね。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(79) 『イギリスにおける労働者階級の状態』大月書店 再読了 2014年6月5日 |

|||||||||||||||||||||||||

この本は、若いときから何回も読んでいる本です。40年ほど前に読んだときには、「1940年代の初期の資本主義とはなんとも労働者をひどい働かせ方をするものだ」というのが感想でした。その後読むたびに、日本の企業の働かせ方も当時のイギリスに似てきていると感じ、最近では、ほとんど日本の今と同じではないか!ともなっています。この間の日本の労働と貧困の状態が、ますます悪くなっているからだと思います。 今回、読んでみて当時の貧困に対する政治と今の日本の生活保護に対する政治も似てきているのではないかと思いました。イギリスの「新しい救貧法」の考え方ですが、生活困窮者に「各人に自分の世話は自分でさせ、自由放任主義を一貫して遂行することが一番よい」として、以下のようにエンゲルスの整理ですが「君たちは、繁殖する権利を持たないし、同じように人間的に生存する権利ももたないのだ。君たちは国の災いなのだ。・・・君たちは生きていけ。だが君たちと同じように余計者となるかもしれないすべての人たちに対して、いましめの実例となるように生きていけ、と」。 これはこの間の生活保護受給者へのとりあつかいと同じ考え方です。「各自の生活は『自助自立』でおこなうべき、なんで公費を使うのだ」「恥ずかしいと思うべきだ。生活保護の人は、貧乏な人は、今までも、今も怠けものだ。だから貧しいのだ」「普通の人の権利を与えないほうがいい。みんなで監視すべきだ」こんな考え方が急速に進んでいます。生活保護家庭だけでなく、税金や保険料、使用料の滞納家庭には、とにかく差押えなどのやり方以外に「見せしめ的な市民の権利停止」も自治体段階ですすんでいます(これについては私のホームページにある2014年3月のレポートを見てください)。社会と政治が貧困家庭への支援ではなく貧困家庭へのバッシングを進めるのでは,歴史を100年も200年も後ろに戻すことになってしまいます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(78) 『スポーツと政治』日本史ブックレット山川出版 読了 2014年5月4日 |

|||||||||||||||||||||||||

●この山川出版の日本史ブックレットは結構ためになります。この『スポーツと政治』もそうです。 ここでは、政治とまったく無関係と思われるスポーツにこそ国家主義的な政治が入り込んでいることが説明されています。 ●特に、1936年はナチが支配していたドイツでオリンピックが開催さました。その『ナチオリンピック』の部分は勉強になります。「世界平和をめざすオリンピックが、逆にファシズム国家のパフォーマンスの場となり、第二次世界大戦への道をつき進む飛躍台となってしまったのではないか」「オリンピックやワールドカップをめぐる国民的な熱狂がファシズム体制そのものの賛美へと結びついていったことが明らかにされているからだ」としています。 ●ナチのドイツだけでなく日本でも軍国主義の足音とともにスポーツに熱中させるスポーツ報道が強まり国民のスポーツ加熱が作られたことも述べられています。 ●スポーツを通じての国際的な友好なら大歓迎です。でもスポーツを通じて国家主義的や他民族・他国家排外主義的な政治が入り込み、宣伝のための道具では困ります。 予定されている東京オリンピックはどうか? 国家主義的な政治が入り込むとともに、福祉予算を削減する一方で、巨大な公共投資と公共事業によるゼネコンなどの儲け先・利権先の色彩が強くなっています。 喜んでばかりはいられません。このブックレットを読んで改めて感じました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(77) 『日本軍「慰安婦」問題すべての疑問に答えます』 合同出版 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●旧日本軍の「慰安婦」問題は、安部政権になってからかなり大きな国際問題になってきています。 国際的には「性奴隷制度」であり戦争犯罪とされているにもかかわらず、「慰安婦は必要だった」という橋下大阪市長や「どこの国にもあった」という籾井NHK会長などの発言が相次ぎ、安部首相自身も以前から「強制性はなかった」とし「河野談話」をじゃまもの扱いしています。 それだけに犠牲者を出した諸外国を中心にこの傾向への強い批判が取り巻いています。 ●慰安所が作られ慰安婦とされた国と犠牲者は、中国、韓国だけではありません。太平洋戦争で日本軍から侵略されたすべての地域にその慰安所が作られ慰安婦が性奴隷とされていました。ビルマ・マレーシア・インドネシア・カンボジア・フィリッピン・オランダ・東ティモール・朝鮮・台湾など。その実態をよく知らないのは日本人だけのようです。すでに教科書からは「慰安婦」の記述はなくなっていますが、国際的にはますます鮮明になってきているのです。 ●この本は、実に分かりやすく、写真や資料も豊富に説明してくれています。まず、私たち日本人が読むべき本だと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(76) 『断腸亭日乗』(下)岩波書店 再読了 2014年3月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●これは永井荷風の日記です。この下巻は太平洋戦争前夜から戦争中、そして戦後までが掲載されています。信頼している先輩からすすめられて読むことにしました。はじめ文語風で取っ付きつらい感じがしましたが、読んでいくとなんとなく分かりやすくなりました。 ●この日記は、当時の「戦争と生活・文化」を知る上で大変勉強になり、いささか驚いています。感覚・批判的な見解が鋭いのです。次第に生活物資が欠乏し困窮し、軍人が威張り派手に遊び・振舞い、不道理なこと、庶民の不満が少なからずあったことなど・・・が書かれています。これは戦時下の日本社会のルポでもあるり、歴史上の資料としても価値があると思います。 ●いくつかをここに紹介します ・ 1938年 8月8日 「・・世に中は不思議なり、軍人政府はやがて内地全国の舞踏場を閉鎖すべしと言ひながら戦地には盛んに娼婦を送り出さんとす。軍人輩の為すことはほとんど勝手次第なるはなし」 ・ 1941年 12月12日「現代人のつくる広告文には鉄だ力だ国力だ何だかだとダの字にて調子をとるくせあり。まことに駄句駄字といふべし」 ・ 1942年 1月1日「郵便受付箱に新年の年賀の賀状一枚もなきは法令のためなるべし、人民の従順驚くべく悲しむべし」 ・ 1943年 3月8日 「今年3月1日は芸者買いに20割の税かかる最初の夜なるに、軍人の宴会あり。東條大将は軍服のままにて公然自動車を寄せたりとこれを目撃したものの話をここに記す」 ・ 1943年 7月5日 「寒暖の挨拶の如く何事につけても忠孝 忠孝 忠孝と口うるさく聞こえよがしに言ひはやす事なり。また怨みありて人を陥れんとする時には忠孝を道具につかひその人を不忠者と呼びかけて私行をあばくことなり、忠孝呼ばわりは関所の手形の如し。これなくしては世渡りなりがたし。 ・ 「隣の子供の垣を破りておのれが庭の柿を盗めば不届千万(ふとどきさんばん)と言ひながら、おのれが家の者人の家のいちじくを食ふを知りても更にとがめず。日本人の正義人道呼ばわりはまづこの辺と心得置くべし」 ・ 「近頃のはやり言葉大東亜とは何のことなるや。極東の替言葉なるべし。支那印度赤道下の群島は大の字をつけなくとも広ければ小ならざることは言はずと知れたはなしなり」 ・ 1943年 8月17日 「午後土州橋の医院にいく。院長のはなしに妊婦の流産するもの年々多くなれリ。栄養の不足に加えて労働過密なるがその原因なるべしといふ」 ・ 1945年 5月8日 「川崎の町にて家を焼かれし人民焼跡に小屋を立てて雨露をしのがんとせしに、巡査憲兵来たりこれを取払はむとしかば、四方より罹災の人々集まり憲兵数名に傷を負はせしというふ。深川辺にもこれに似たる事件度々ありし由」 ●有産者であり、文化人であり、消費生活だけの人が、時代の流れに飲み込まれないで、単なる「遊び人」ではなく、よくこれだけの見識がもてたのか、驚いています。私は、この日記を歴史の資料としてマーカーでラインをひき付箋をはり、いつでも引用できるように、書棚に入れました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(75) 『NHK番組改変事件』かもがわ出版 再読了 2014年3月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●「政府が『右』と言っているのに我々が『左』と言うわけにはいかない」という、籾井勝人会長の発言問題もあり、NHKの政治的公平性についての疑問が強く出されています。でもNHKの『政治的』な動きは今に始まったものではありません。この本に書かれている内容もそのことを示しています。改めて再読してみました。 ●その内容は2001年NHKの『シリーズ戦争をどう裁くか』の第二回『問われる戦時性暴力』で起こった自民党の国会議員の政治的な圧力で内容が大きく削除改変された事件です。この編集に携わり告発した現場職員は職場を異動され、結局やめざるを得なくなっているとのことです。 ●今の安部首相は、この当時は官房副長官で圧力をかけた国会議員グループの中心だったといいます。 このときの安部氏のホームページには「・・・明確に偏った内容であることが分かり私は、NHKがとりわけ求められている公平中立の立場で報道すべきではないかと指摘した」ということです。 ●今の安部政権は、このときからの拡大延長線です。経営委に作家の百田尚樹氏、埼玉大名誉教授の長谷川三千子氏などのお仲間も入りますますその政治的な利用は強まっています。 ●もっとNHKに限らず、今の報道は、どうも体制的です。例えば、ほとんどのマスコミは「社会保障のために消費税増税を決意すべき」と消費税増税についてもあまりにも政権寄りでした。その結果は、いままでの社会保障に当てられていた他の税金分が消費税増税分に「入れ換わった」だけです。他の税金分は、防衛費や公共事業に回されることになるのでしょうか? それとも法人税減税で消費税増税分は相殺されてしまうのか? 景気も良くなんかなっていません。いずれにしても2014年度からは、制度的にも様々な社会保障の後退・国民への負担増です。特に分かりやすいのは、全国の自治体の予算です。消費税増税のおかげで、どこも社会保障の後退はあっても充実などありえない予算の現状だからです。 ●この本は3年ほど前に静岡の友人からいただいたものです。おかげで勉強になりました。マスコミはあてにならない現状がありますが、口コミ・ミニコミなどで様々に連絡しあっていきましょう。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(74) 『無人島に生きる16人』新潮文庫 読了 2014年2月20日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ● この本はなんか楽しかった。『ロビンソンクルーソー』とか『15少年漂流記』と同じ嵐で無人島に ● この文章も平易で、しかもみんなが協力しあい、がんばる様子が楽しく書かれています。感心した ●このような状態で、『楽しく』生活できたのは、船長も立派ですが、これは指導者の問題ではなく、このメンバー全体の個人のがんばりが活かされているこの船の平和な文化であり民主主義の威力だと思います。なんでこんな楽しい冒険漂流記が、テレビや映画にならないのか不思議です。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(73) 『あなたが知らない太平洋戦争の裏話』新人物文庫 読了 2014年1月14日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ● 先輩の知人にすすめられてこの本を読みました。この本の著者はかつて毎日新聞社の記者です。そ ● 本の中で、私が取り上げたいのは『陸軍病院の怪事件』でした。これは陸軍病院の部隊長である軍 ● この古屋五郎兵長は『上官脅迫罪で禁固1年6ヵ月』ですんだのも、あまりにもひどい軍医A大佐 ● ところで、とんでもないところの軍隊であっても、命がけで正義を主張した古屋五郎兵長の郷里と |

|||||||||||||||||||||||||

|

(72) 『靖国の闇にようこそ』社会評論社 再読了 2013年12月28日 |

|||||||||||||||||||||||||

|

●12月26日安倍首相は、第二次政権1年目を記念して、靖国神社に参拝しました。このことに「神社に参拝しても、それはそれでいいのでは」「なんで靖国神社だからとよその国で大騒ぎするの」と思われる人も少なくないのでは・・・。そこで、読んでもらいたい本があります。 ・『靖国問題入門』河出書房新社 ・『靖国』NHK出版 ・『靖国の闇にようこそ』社会評論社 なかでも、『靖国の闇にようこそ』を勧めます。前にも読んだことがあるので、2日間でまた読んでみました。この本はガイドブックですからこれを読んで、靖国神社と様々な展示がある遊就館にいくといいと思います。 ●靖国神社は、古来の「神道」を装って作られたもので、近代国家と軍による軍国主義の精神的センターであり、軍国主義教育のセンターでもあります。「戦死するとだれでも神となる」「軍人の命は軽い鳥の羽よりもさらに軽い(鴻毛より軽し)。捕虜の恥ずかしめを受けるなら死を選べ」「それを遺族は名誉と思え」の思想です。そのセンターの「本社」が靖国神社なら「支社」は護国神社です。支社は日本だけでなく植民地各国に作られました。 ●安倍政権の動きは、いよいよ憲法を改正して「戦争をする国」に向かっていますが、この時だからこそ、靖国神社参拝なのでしょう。 ●私が40年以上前の東京の学生時代に靖国神社に行きましたが、そのころの靖国神社は、人もあまりいないで遊就館とその周りの展示物もすくなく静かなものでした。それから3回ほど10年ごとぐらいにいっていますが、その度にだんだん人も賑やかになってきているのです。 護国神社もそうです。私の北東中学校時代ですが、すぐそばに護国神社がありました。いつ行っても誰もいない神社でした。いたずら好きの中学生達が大きな本殿に登ってころがっていても誰も怒る人もいませんでした。中学生の私は「近所の八幡神社なんかと違う・・・ここは一体どうゆう神社なのか?」と疑問に思っていました。それが、今の護国神社も昔と違っています。様々なモニュメントが境内に次々に作られ、「終戦記念日」などの行事の時の人の賑わいも昔と比べものになりません。 ●「本社」と「支社」のこの賑やかさが、怖い時代になってきたことを表しているのでしょうか? |

|||||||||||||||||||||||||

|

(71) 『餃子屋と高級フレンチではどちらが儲かるか』ダイヤモンド社 読了 2013年12月7日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●自治体公営企業会計が2014年度の予算決算から新会計制度となります。これは「民間と同じ会計制度を原則的に取り入れる」というものです。私は、この新制度が導入されることを知った4年程前から「基本的に経営の原則が公共の福祉においている公営企業が、民間と同じ会計制度にする意味があるのか?」とかなりの不安を感じて調べてきました。 ●調べていくうちに現行の会計制度と比べて新会計制度は、極めて「赤字化」に見せる会計諸表となっていました。同じ現金があり同じ業務内容で同じ経営内容であっても新会計制度は、とにかく公営企業会計が「赤字」となるように作られていました。おかしいのは、公営企業会計が持つ公的な責任が権利として保証されている一般会計からの繰入金の制度が見えなくなっているのです。 ●そこで、新会計制度の問題をさらに調べるために、いままで何もわからなかった通常の民間の会計制度を、勉強することにしました。斜め読みでいくつかの「決算書のみかた」といった入門書から始めました。そして、「会計用語にもなれるために」とこの本を読んでみたのです。 ●これはマンガの管理会計入門書ですが、「会計数値は、主観が入り込んだ要約された近似値なのである」「決算書は、程度の差こそあれ『だまし絵的』 絶対的に正しいはない・・」としていることには勉強になりました。また粉飾見抜くには ・「バランスシート(貸借対照表)・損益計算書の科目を3期分並べてみる。注意すべき点は、金額が突然大きく増えたり減ったりした科目(裏には何らかの実情がある)」 ・「勘定科目 在庫 売掛金 仮払金 繰延資産などは粉飾に利用されやすいので要注意」など このマンガの最後は、社内幹部の黒字を赤字にした粉飾決算と闘い勝つところが盛り上がりとなり ます。 ●こうなってくると、新公営企業会計も、わざわざ「赤字化」の強調をすることによって「逆」粉飾決算の傾向も感じられます。数字は嘘をつかないのではなく、数字には主観意図が入り込むということですから、見極める力をこれから身につけなければなりません。その意味で、このマンガも役に立ちました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(70) 『必要か、リニア新幹線』岩波書店 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●リニア中央新幹線のルートと山梨県駅の場所が決まり、のんびり構えていることができなくなりました。そこでリニア関係の本を探していたら、この本がありました。この本はお勧めです。 ●以前から私は、リニアは超電動というまったく新しい技術だけに未知の不安があると感じていました。騒音や振動の他に電磁波問題、原発も必要とするほどの電力消費問題や大規模なトンネル工事による環境破壊などの深刻な問題などです。それに私は、リニアのルートが甲府盆地南部なら、曽根丘陵活動断層群があり、地震では揺れが激しい地盤であり洪水可能性もあるハザード地帯ですから防災上の心配もしていました。それに、超大型土木ですから公費の財政支出も心配です ●この本は、それ以外に、リニアという大プロジェクトの企画性とその後のリニアの運営を行っていけるかどうかという必要性・需要性と採算性は? ということも考えさせられました。読んでいくうちに、リニアは必要と思わないし、これでは博打的な投機になってしまいかねないとも思いました。 ●リニアの魅力は、その高速性ですが、これも本当にニーズがあるのかどうかです。例えば、甲府―東京間はJRの特急が走っていますが、後発で高速バスも甲府―東京間で運行してきています。高速バスはJRより30分以上は遅いのですが、この間、その運行本数は増えています。つまり利用者は高速だけにニーズを感じないで、低廉な運賃も必要としているのです。時速500キロの高速性だけが売りなら様々な不安があるだけにリニアの先行きは危ぶまれます。 ●しかも、この本の終わりには、すでに従来の鉄道車両による中国の走行実験で時速486キロを達成したとの報道が紹介されています。・・これならリニアでなくてもいいと誰しも思ってしまいます。とにかく「リニアありき」では危惧を感じるしかありません。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(69) 『満州事変から日中全面戦争へ』吉川弘文館 読了 2013年10月25日 |

|||||||||||||||||||||||||

●また戦争のための世論も作られていました。当初のマスメディアも含めての国粋主義的な戦争支持の世論は、講演会や献金活動・慰問品を見ても、極めて高められていたのです。慰問袋154万個にもなり、当時の将兵数は約30万人で、うち在満兵力は6万5000人ということですから、「まさにあり余るほど慰問袋が集まったのである」といいます。 ●この本では「無差別爆撃」「細菌戦」「毒ガス戦」「アヘン政策」「性暴力」「三光作戦」「飢餓」「皇民教育」「剣突訓練」などが平易に叙述されています。どれも普通の日本人には知らされていない歴史だと思います。私自身も、この大陸の戦争で「戦争栄養失調症」という病名があったことを知りました。1941年からの太平洋戦争では、マラリヤや赤痢などの疫病や餓死よる死亡が、実際の戦闘中の戦死者よりかなり多かったことは知られていますが、日中戦争のときから「餓死」や「栄養失調」で死亡する「戦争栄養失調症」があったというのです。兵隊のいのちを軽くみる精神主義的な日本軍指導層は、軍の「食料補給体制」もおろそかにしてきたことは有名です。行軍における食料は「現地調達」主義で、現地からの略奪です。そんなことでは十分で衛生的な食料が兵隊に補給されるわけがありませんから。当然、「戦争栄養失調症」となるのでしょう。 ●戦場での衝撃や非人間的な軍隊生活や非戦闘員への殺傷に伴う罪悪感などから「戦争神経症」という病名もあったといいます。小倉・広島・大阪の三大陸軍病院の戦病患者の1万3607人の5.24%が「精神病患者」だったとも紹介されています。少ない数ではありません。 ●とにかく、勉強になる本だと思います。K先輩には感謝しえて続けて、シリーズのNo.23の『アジア・太平洋戦争』を今日から読み始めます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(68) 『架空通過』講談社文庫 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●池井戸潤の小説は、「半沢直樹」で有名になったので、こちらもつられてこの1ヶ月ほどで10冊以上すでに読んでいます。『ロスジェネの逆襲』もよみましたが、これはあまり傑作とはいえないものでした。しかし、この『架空通貨』は、今まで読んだ池井戸潤のもの中では一番の傑作といえます。市議会の愛知県に出張中でしたが、眠る時間を削って1日で読んでしまいました。 ●眠くても読み通すことができる大衆的な小説ですし、また最近の小説ではよくある連続殺人やレイプもない小説なので、疲れない小説としてもお勧めです。 |

|||||||||||||||||||||||||

(67) 『少年H』新潮文庫 読了 2013年10月19日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●この本が、映画のおかげでまた売れ始めています。書店の店頭にこの文庫も並んでいますのでついつい買ってしまいました。上下巻の本ですが、5日間ほどで読んでしまいました。「戦争と多感な少年の見る目」がテーマになりますが、作者の妹尾河童氏は、自らの体験にもとづいているだけでなく、その体験に様々な歴史資料も検証して丁寧に書いています。「戦争と教育」「戦争と暮らし」「戦争と庶民の文化」の歴史を知る上からも随分参考になります。私は下巻からは、参考になるところにはマーカーペンでラインを引きながら読んでいました。国際情勢ではすこしだけ見解が異なるところもありますが、当時の少年の思いとしてはうなずけます。 ●多感な少年の見る目は鋭い。私は別に多感ではありませんが、共感できる思いはいくつもありました。文体も平易で重苦しくありません。特に日本の敗戦後の人々の変わりようは興味深いものです。「軍国主義」一辺倒から、簡単に「民主主義」に・・・なる人々をみて少年Hが戸惑ったり怒ったりするのは当然です。敗戦後に少年Hが精神的におかしくなる(メンタルヘルス不全)ところと、それでもしっかり頑張っていこうとする最終場面はもっともいいところです。 ●この新潮文庫版での残念なところは、最後にある瀬戸内寂聴氏の「解説」です。瀬戸内氏は、この小説を本当に最後まで読んだのか疑問です。「解説」にある具体的なストーリー部分の紹介も全て上巻だけで、盛り上がる後半部分はのべられていません。 「解説」の指摘もずれています。瀬戸内氏にいわせると「Hの家族も、次々困難に見舞われるのに、父も母もじめじめしていない。戦争中の庶民はこうであった。戦争中の悲惨な庶民の暮らしや悲しみばかりを伝えたがるため、あの頃、戦争を聖戦だと思い込まされて生きてきた庶民の明るさや元気さは伝えることが罪のように思われてか、抹殺されている。人間とはこんなものだということを『少年H』は示してくれている」。 これは違うと思う。確かに庶民の、どのように苦しくてもしっかり生き抜く力というものは、ここに示されています。しかし(戦争中)の「庶民の明るさや元気さが伝えられず抹殺されている」なかで、この小説は「人間とは、こんなものだということを示した」というのは、違うと思います。 ●共感をもって「久々にいいもの読んだ」との思いのあとに、この「解説」なので、なんか不快感が残りました。 |

|||||||||||||||||||||||||

| (66) 『オレたちバブル入行組』文春文庫 |

|||||||||||||||||||||||||

●私はテレビは見ていませんが、「半沢直樹」が評判なので小説で読んで見ました。友人が「今の企業社会は不満がいっぱいだから人気が上がるわけだよ」と言っていたことが小説でも分かりました。続けて池井戸潤の小説を、布団に横になって寝付つくまでのこの10日間ほどで8冊も読んでしまいました。 『果つる底なき』『空飛ぶタイヤ』『オレたち花のバブル組』『旧敵』『銀行仕掛け人』などです。寝不足にもなりましたが、結構面白かった。「稟議」(りんぎ)などという業界用語があることも初めて知りました。 ●企業内では、雇用不安におされて働く者の側の力が極めて弱く、民主主義がなくなっています。理不尽であっても「上官の命令は絶対」という昔の軍隊のような体制が強くなり、パワハラはどこの職場にもあるのでしょう。だから「半沢直樹」の「倍返し」が人気になるのです。しかし、今の企業内の人事管理では、「半沢直樹」はありえません。上司に楯突くことは企業全体を敵に回すことであり、理由や正当性とは関係なく、その場で、すぐにつぶされると思います。 ●だから現実の反撃は、「半沢直樹」ではなく、職場の民主化であり労働組合などによる団結と権利闘争・・・です。でも・・・この反撃の現状がないからこそ・・・テレビや小説の世界で「半沢直樹」に「倍返し」をしてもらい、ささやかな「うさばらし」が必要となっているのです。「頑張れ半沢直樹!」で結構、池井戸ものは売れると思います。 |

|||||||||||||||||||||||||

| (65) 『戦争責任』岩波現代文庫 読了 2013年9月3日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●家永三郎氏の著作は、文体が平易なことと、考え方に共感でき、学ばされることが多いので若い時から結構読んできたと思います。しかし今回は、ようやっと読みきることができました。文庫本ですが550ページもある厚い本ということもありますが、内容が重いからです。とても気楽に読めるような本ではありません。マーカーペンを持ちながらじっくり読んだという感じです。 ●家永三郎氏の主張は 「日本国民による国家権力の追及ならびに国民自身の戦争責任の自己批判が、いずれも十分ではなく、それが、日本国家の戦争責任棚上げによる『大東亜戦争肯定論』的姿勢への傾斜と再び戦争への危険を感じさせる政策への推進を許すとともに、日本国民の間でも『戦争の惨禍』からの教訓を久しからずして風化させる状況を出現させるにいたったのではなかろうか。しかし、日本国内の状況ばかりではなく、世界の国際的情勢―今日国内状況と国際情勢はますます不可分の密接度を強めつつあるのだがーにかんがみても、戦争責任の究明の必要性は少しも減じていないばかりではなく、いっそう切実となってきていると考えないではいられない」。―というものです。 ●この文章を読み返しましたが、「文体が平易」ではありませんでした・・・。でも、なんかわかりやすいのです。よその国で、長年にわたって戦争していても「侵略ではない自衛だ」と思う政治家も大勢になってきています。だからこそ、「一人でも多くの日本人に読んでもらいたい本」です。 |

|||||||||||||||||||||||||

| (64) 『黙って働き

笑って納税』現代書館 読了 2013年8月25日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●新聞広告で「戦時の国策スローガン 傑作100選」という、この本が広告されていたので、面白そうなので、早速注文しました。内容は面白いというより、私には深刻なものに思えました。 戦時中のスローガン・標語として有名なのは「欲しがりません 勝つまでは」というのがありますが、これ以外に、私が感じた、「いやな傑作」を紹介してみます。 ・ 権利は捨てても 義務はすてるな ・ 黙って働き 笑顔で納税 ・ 勇んで出征 笑って納税 ・ 笑顔で受け取る 招集令 ・ りっぱな戦死と ゑがほ(えがお)の老母 ・ 人並みと思う心が おごりの心 ・ 屑(くず)も俺等も 七生報告 ・ 強く育てよ 召される子ども ・ 働いて 耐えてわらって ご奉公 ・ まだまだ足りない 辛抱努力 ・ 国策に 理屈は抜きだ 実践だ ・ 国が第一 私は第二 ・ 任務は重く 命は軽く ・ 無職はお国の 寄生虫 ・ 働かぬ手に 箸(はし)持つな ・ 足らぬ 足らぬは 工夫が足らぬ ・ 見ても話すな 聞いても言ふ(う)な ・ 空へ この子も捧げよう ・ 分ける配給 不平を言うな ・ 弾こぬ職場に 負傷は不忠 ・ アメリカ人を ぶち殺せ! ●私が、深刻だと思ってしまうのは、戦時中は大変だと思うのと、今の日本でもかなりイメージが共通しているものがあるからです。自民党の改憲草案や職場の状態を見ると「昔の話」では済まされなくなってきています。 ●おすすめしたい本です。でも私は、どうもさし絵が好きになれませんでした。パロディ風でもいいとは思いますが・・・なんか馴染めませんでした。皮肉な笑いではすまされない今の現実があるからだと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||

| (63) 『消費税のカラクリ』講談社現代新書 読了 2013年7月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

●消費税の関係の本や資料はいくつもありますが、中でもこの本はまとまっていてお勧めです。特に第3章の「消費者が知らない消費税の仕組み」と第4章の「消費税とワーキングプア」はお勧めです。 ●消費税は消費者と零細経営者にとっては過酷であり、悲惨な状況をもたらします。しかし大企業の「とりわけ輸出比率の高い大企業には実に有利に働く。彼らは消費税という税制によって、莫大な不労所得さえ得ていると断定して差し支えない」という。それは「輸出戻し税」によって「仕入れ時の消費税がまるまる還付される」これは実質的な「事実上の『輸出補助金』」だとしています。また、正規社員から「派遣に切り替えると合法的に節税できる消費税」だという。労働力を外注化すると仕入れ税額控除のメリットを享受できるからという。 ●とにかく、消費税は法人税の減税とセットで行われてきており、ますます、消費者と零細経営には過酷であり、大企業には実に有利な税制であることは間違いなさそうです。 |

|||||||||||||||||||||||||

| (62) 『餓死・孤立死の頻発を見よ!』あけび書房 読了 2013年6月3日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●この本も、生活保護の大切さを理解するうえで大変役立つ本でした。この本を出版された方々の努力に敬意を評します。札幌市白石区姉妹孤立死の調査も「救えたのに救えなかった生命」の問題が明らかであり生活保護行政に対する、いきどおりを誰にでも感じることができるものです。 ●生活保護受給者を支え、事態の改善に努力されている献身的な方々いることに感謝したくなる本でもあります。資料編も役に立ちました。甲府の市議会の質問にも活用させてもらいました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(61) 『復刻 あたらしい憲法のはなし』童話屋 読了 2013年5月9日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●これは復刻版です。1947年に文部省が発行した中学校1年生用の社会科の教科書です。1952年まで使われていたとのことです。当時の文部省・政府の基本的考え方が現れているものです。 ●「これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これは戦力の放棄といいます。『放棄』とは『すててしまう』ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。 もう一つは、よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって、相手をまかして、自分のいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょくじぶんの国をほろぼすようなはめになるからです。また、戦争とまでゆかずとも、国の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戦争の放棄というのです」 ●今の、自民党政府に聞かせたい内容です。また、今のこどもにも読んでもらいたいものです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(60) 『ルポ 生活保護』中公新書 読了 2013年4月3日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●生活保護を考えるにあたって、いくつかの本や資料を読みました。その中で最もわかりやすく参考になったのがこの本でした。 ●「それぞれの時代の犠牲になり、時代のうねりに翻弄された人々の命と生活を守る最後のセーフティネットとして、小さくない役割を果たしてきた。さまざまな問題を抱えているとはいえ、生活保護ほど頼りになる存在はない」「一般世帯の生活レベルの低下に合わせて保護基準が下げられていくと『最低限度の生活』レベルは歯止めなく際限なく落ちていく」。そうだと思います。 ●また、「制度を悪用しようとする不届き者がいる。そうした人を厳しくチェックすし、排除することはどの制度にあっても当然、必要なことだ。だからといって、その制度利用者を問題視することはおかしい」。全くそうです。しかし、「不届き者がいる。だから利用者は問題、制度も問題」との論法を持つ人が多いことも事実です。それに、生活保護制度の内容をしらないで誤解して問題しする人も多いようです。 ●私も、甲府市議会でも事実をしっかり地域に広げ、最後のセーフティネットをしっかり維持する取り組みを目指したいとおもっています |

|||||||||||||||||||||||||

|

(59) 『税金は金持ちから取れ』岩波書店 読了 2013年3月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ● この著者の武田知弘氏の主張は歯切れがよくていい。この本もそうです。「税金の取り方がおかしい、大企業や高額所得者から取れ」という主張ですが説得力はあります。「20年前には、金持ちの税金はいまよりはるかに高かった」「1988年の税制に戻せば税収は現在の倍になる」として税制が大きく変えられた ・ 大企業の税率が大幅に下げられた ・ 高額所得者の税率が大幅に下げられた ・ 資産家の相続税の税率が大幅に下げられた ・ 消費税が導入された ●「大企業、金持ちに88年レベルの税負担を求めるのである」としています。私もそう思います。また普通の国民負担が重いことや消費税の問題なども指摘しています。読みやすい本なのでこれも一読を進めます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(58)メディアと民衆 『日本人はなぜ戦争へ向かったのか 下』NHK出版 読了 2012年12月25日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●昨年テレビで偶然にNHKの「日本人はなぜ戦争へと向かったのか 第3回“熱狂”はこうして作られた」をみました。「これはいい番組だ、録画したいぐらいだ。本になったら購入しよう」と思っていました。ネットで調べたら発行されていました。読んだのは下巻のみですが、特に第3章の「メディアと民衆」は、多くの人に読んでもらいたい部分です。 ●次の問題意識がいい。「これまで、いわゆるメディアに対する印象は、軍当局による言論への弾圧や統制によって自由を奪われていた被害者という側面だけで語られてきた。しかし、」。この「しかし」からが光っています。続けて読むとすぐにこう指摘しています「しかし、当時の大手新聞三社(朝日新聞、毎日新聞、読売新聞)の発行部数合計の推移を見ると、1931年までは400万部程度だった数値が、満州事変以降急激に増加している。1937年の日中戦争勃発時には700万部に迫り、太平洋戦争開戦の年には800万部を大きく上回った。そこから先も新聞の発行部数は大幅に伸びている」。私は正確には日中戦争は1931年からはじまったという説ですが、そんなことより、発行部数が急増していることに驚きました。 ●その激増する理由は、「息子や夫がみんな戦場に行くものですから、戦争がどうなっているのかを知ろうと、新しい読者がふえるのです」という。そうなるとある意味で大新聞も、軍需産業的な要素も多分にあったことになります。「日本軍の快進撃は、1929年に始まった世界恐慌による経済の疲弊に苦しんでいた国民を熱狂させた。販売部数が落ち込んでいた新聞業界も、一気に沸き返った」。このことがまた戦争の拡大を煽る原因にもなったという。その報道合戦は、同じ新聞社で1日に6度も号外を販売して飛ぶように売れたという。 ●国民の熱狂は、すごかったのでしょう。1937年の「南京陥落」では東京で40万人の提灯行列があり、それぞれの地方でも、もちん甲府市でも提灯行列がおこなわれています。 ●そうなると当時の新聞やラジオのメディアの戦争責任も問われてもいいはずです。しかし日本ではこの戦争時のジャーナリストは戦後もそのまま同じ職にとどまって、そのままメディアの仕事を担ったといいます。ドイツなどでは、一旦、新聞社・放送局も全部つぶれてゼロから出発だといいます。日本のメディアは一日の中断もなくそのまま同じ人たちです。これではその体質の悪さも連続してしまいます。 ●今の日本社会は、失業・倒産。生活の先行き不安で重く沈んでいます。多くの国民がこの苦しい事態の打開をとにかくもとめています。そんな時に、「新たな景気のいい改革政策」や「敵には強硬にぶつかる政策」「小気味のいい強行策」はとどう国民に受け取られるでしょうか? 平和と生活を破壊する改憲勢力(安倍自民党・維新の会)は国民の「期待」をも生じさせているようです。本来なら国民は「不安」と「危惧」を感じるはずですが、逆に、根拠のない「期待」を強めているのはメディアの影響が大きいとみるべきです。 今の社会状況では、「期待」は、「熱狂」にもなりかねません。政治とそしてメディアにしっかり注意し「公平性・公共性」をもとめる私たちの批判的なチェックが必要となっています。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(57)大衆増税の消費税とは、非正規雇用も拡大させています 『消費税のカラクリ』 講談社現代新書 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●消費税のいくつかの本を読んで、思うことは消費税とはさまざまな税金がある中で、もっともタチの悪い税金だと思うことです。何よりも逆進性です。典型的な大衆増税で、所得が低ければ、低い家庭ほど負担割合が多くなることです。また消費税を価格に転嫁できない中小企業・自営業者は、消費税分の余分で過酷な増税となっています。ある意味で企業の利益にのみ課税される法人税より過酷です。 ●これらのことは、かなり有名です。でもあまり知られていない消費税のタチの悪さもあります。この本で言うと第3章「消費者が知らない消費税の仕組み」の輸出関連の「仕入れ時の消費税がまるまる還付される」ところと、第4章「消費税とワーキングプア」「派遣に切り替えると合法的に節税できる消費税」「人件費削減だけではない非正規雇用拡大の背景」のところです。いくつかの真面目な消費税関係の本にはこのことは説明されていますが、まだ、あまり知られていません。とくかく普通の労働者、中小企業者・自営業者・低所得者をいじめて、逆に大企業には暖かいというタチの悪い税金であることには間違いありません。 ●この本は、コンパクトでわかりやすいものです。ぜひ消費税を知るためにはこの『消費税のカラクリ』をすすめます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(56)原爆症や水俣病の歴史的教訓を今回の原発事故に生かすことが大切 『水俣の教訓を福島へ』 花伝社 |

|||||||||||||||||||||||||

●原発事故による放射能汚染を問題にして取り組んでいる尊敬すべき友人から紹介されたのが、このパンフでした。大変勉強になりました。原爆症・水俣病そして今回の原発事故と放射性物質による被曝の問題―どれも共通性が有りました。大企業と国をはじめとする行政の対応は、その被害に対する調査をしっかり行わないで、小さく、小さく補償と救済をするために、おかしな区分や基準を用いて多くの被災者を切り捨てて事態を混迷化させたことです。 原爆症でも水俣病でもいまだに、広範囲の地域住民の健康調査が国として行われずその全容が社会に明らかにされていないといいます。ひどいものです。 ●今回の原発事故では、内部被曝が今後大きな問題となってきますが、原爆症でも水俣病でも低いレベルでの暴露による被災が、今でも否定され、あいまいにされ、被害を被害として認めてきませんでした。 ●今回の私が、このパンフで感じたことは 一つは、責任と補償(賠償)です。被害を作り出した原因企業とそれを進め放置した国の責任と補償です。水俣病の場合、「国の責任があいまいにされ、会社のチッソがつぶれれば救済されなくなる」という空気が作られ、それが補償の水準を低く抑え込む役割をしたとのことです。今回の原発事故では原因企業の東電、及び関連する電力・電気の大企業、そして原発を国策として進めてきた国の責任を あくまで明らかにして、補償を徹底することです。また責任をしっかり果たすこととは、核兵器を作らないことであり、メチル水銀を排出しない、使わないことであり、放射性物質による被曝をなくために原発をストップすることです。 二つは、多くの体制的な御用学者的な専門家が多くいることと、同時に少数でも良心的な専門家もいるということです。医学や科学の専門家でもあるにもかかわらず、その医学と科学を捻じ曲げて、力のあるもののために、利益を享受してくれるもののためにつくす人達がいます。御用聞きのように都合のいい結論に向けて「医学」と「科学」でつくす専門家が沢山いることです。 しかし、その一方で、その医学と科学の良心からあくまで被災者の立場で考える少数の専門家もいてくれるということです。このパンフに掲載されているシンポジュウムも、良心的な専門家がいなければシンポジュウムも開けなかったでしょう。また、同じく社説が掲載されている熊本日日新聞の見解も良心的です。今の全国紙の大新聞では書けない内容です。今のメディアは困りものですが、地方にはまだまだ頑張っている新聞があることに感謝したい気持ちです。 三つは、はじめに触れた責任と補償の問題です。原爆症や水俣病に限らず、同じことが労災職業病の認定補償で行われています。被災を認めるための勝手な区分や基準を決めて認定を幅を小さく小さくします。これは補償の範囲を狭めるためであり、同時に責任を取らないためのものです。さらには、災害の原因を予防するため根本的な対策をサボタージュするためのものです。労災職業病の被災者を被災者として認めないで、放置することであり、同時にこれからも労災職業病の基本的な原因が放置されることによって被災者がさらに生み出されるということです。また、このことを当然とする医学や科学の専門家もたくさんいるのです。そしてこの分野でも少数の良心的な専門家もいるのです。 ●政治でいうのなら、議員や首長も政治の専門家です。私も自治体議員ですから市町村地域の政治の専門家です。ここでも、もし深刻な問題が起きるのなら、力の強いものへのなびく多くの専門家と犠牲となる市民の立場に立つ少数の良心的な専門家に分かれる可能性があります。 私は、あくまで良心的な専門家になりたいのですが・・・。それには、日々の行動と心がけが必要ですね。そして、少数ではなく多数の良心的な専門家集団への取り組みも必要です。 |

|||||||||||||||||||||||||

(55)意外と珍しい「反橋本徹の本」だからおもしろい |

|||||||||||||||||||||||||

| ●この本はおもしろい。8月に羽田空港で読むものがないので買いましたが、飛行機の往復で全部読んでしまった。もっとも最初の2ページの「はじめに」を読んだのは、この日なので読了は今日としていいのでしょう。 ●そもそも橋本徹氏は、大阪知事のはじめの頃あkら私は「嫌な奴」だと思っていました。私はテレビはほとんど見ないので、わからなかったが、やがて、すべてのマスコミが橋本氏の話を、とにかく国民に「大量にタレ流して」いることはわかりました。これまで政治家でマスコミの寵児(ちょうじ)となる人はろくでもなくい人で、悪い政治をする人だからです。私の言う「悪い人」とは、社会保障や労働者の権利、憲法の内容を後退させる人で、その最近の典型は小泉改革の小泉純一郎氏です。この時のマスコミ人気も凄まじく、世論の支持率は85%ぐらいにもなっていました。結局、この時受けた社会の痛手がまだ続いています。 ●橋本氏も「悪い人」です。大阪知事時代からも、社会保障を後退させ、公務員への理由なき不当なバッシング、教育の政治の介入と管理。カジノの誘致などなど新聞で知る限りでもかなりひどいことをしていると思っていました。最初は、自民・公明党の支持を受けて選挙、そのうち、民主党を評価し、今度は反民主党。みんなの党に近寄ったら、すぐに距離をおいて、また今は友好的。「脱原発」と言っていたと思ったら、2週間後に「原発容認」に。そうこうしているうちにまた、公明党に近づいたり。安倍自民党に接近して、気がついたらとんでもない右翼系になっています。こんないい加減な政治家は珍しい。しかも、この間、マスコミは橋本氏の言い分をタレ流しているのだからマスコミも「かなり悪い」。 ●この本は、たぶんに週刊誌的です。でも最近の週刊誌は、もちろん出版社によって違いますが、結構真面目で、5大新聞社やテレビより様々な主張があっていいと思う。例えば、5大新聞とテレビは、こぞって消費税容認で賛成、橋本徹氏へは報道大量タレ流しで橋本広報部のようです。この本は、「橋下はおかしい」が基本にあるので、すなおに読むことができました。ぜひ、一読をおすすめします。 ●それにしても、選挙もしていないのに維新の会の国会議員が9人もなりました。民主党、自民党、みんなの党から維新の会になだれ込んでしまうとは。結局マスコミ人気にこびているのでしょう。これらの国会議員の政策とか、政治的な信念とか、政治的なポリシーとはとうなっているのでしょうか? ●マスコミが、政治家を悪くしているし、政治家がマスコミを悪くしています。そしてそれが、国民の行動と選択を悪くしてしまうのでしょうか? 悪循環がグルグルつづいています。 |

|||||||||||||||||||||||||

(54) 『中世の巨大地震』 吉川弘文館 読了 2012年10月3日 |

|||||||||||||||||||||||||

●巨大地震」ということなので読んでみました。たくさんの古文書の引用とその解説なので、気楽に読まないし、このような文体には慣れていないので、よく分からずあまり面白くはありませんでした。でも興味がありましたので、読み終わることができました。 ●この本は、2009年の発行なので、東日本大震災後の「ブーム」にのって書かれたものではありません。それだけに、静かに今の社会の防災のあり方に警鐘を鳴らしています。つまり、読者に昔から繰り返されている巨大地震と大津波、それに対する今の社会の防災がしっかりされていなかったことが理解できるからです。大きな街(みなと)が地震と津波で海に沈んでなくなったことや地形が大きく変化したことなど・・・が紹介されています。 ●今年の8月に南海トラフ巨大地震の被害想定を内閣府は公表しました。「死者は関東以西の30都府県で最大32万3000人に達する」とのことです。東海・東南海・南海地震の震源域が連なるとしています。このことは過去に繰り返された事実からも明らかで、この『中世と巨大地震』にもかかれています。対応が遅いのではーと思ってしまいます。 ●東日本大震災が起こったとき、「想定外の大地震と津波」「1000年に一度」が強調されましたが、「天災だからしょうがない」ですましたいという思惑があったのでしょうか? 天災を減災・防災できないのは人災となってしまいます。ましてや原発事故と放射能汚染は、巨大人災と言えますね。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(53)宮部みゆきだから気軽に読んでいます 『誰か』 文春文庫 読了 2012年9月26日 |

|||||||||||||||||||||||||

●宮部みゆきの小説はかなり読んでいます。でも、自分で買って読んだは本、あまりありません。うちのつれ合いさんが、好きなようで、宮部みゆきの文庫本を、部屋のあちこちにころがしてありますから、それを拾ってよんでいます。 ●私は、宮部みゆきの小説は嫌いではないが、そんなに好きというほどでもありません。でも、拾うことができるので結構読んでいます。宮部ものは、「おしゃべり」が多いので、ストーリーが展開するのに、普通の小説の倍や3倍ぐらいのページ数がかかります。でも、お仕着せがましいところはないので、気軽に読めます。でも、ストーリー性は、あまり説得力がないことがあります。 ●この『誰か』は、ストーリー性からもなかなかもので、うまい小説だと思いました。これからも拾って読んでいきます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(52)水俣の災害は原発事故と同じ大企業と国による人災ですね

『みなまたの木』 創英社 読了 2012年9月5日 |

|||||||||||||||||||||||||

●最近、親しくしなった熊本県出身の友人からこの絵本を見せてもらいました。この『みなまたの木』は、公害の水俣病に苦しみ奪われたいのちのお話です。水俣病とは日本チッソ肥料株式会社が水俣湾にながし続けた廃水のメチル水銀中毒による公害病です。 ●この絵本をみると、いのちが次々に奪われ悲しみが強まるばかりなのに、それが放置されつづけてきたことです。最後に掲載されていた年表をみると、私にもこの災害と災害を大きくした責任は企業のチッソと国にあることがなんとなくわかります。 ●水俣病に関しては、苦しむり病者への差別があったり、伝染病ともされたとも聞きました。科学的な分析があっても、それとは逆に大企業のチッソにおもねる「専門家」もいたといいます。さらには汚染を止めない国のおかしな動きもあったようです。 ●熊本出身の友人が、どうして私にこの絵本を進めてくれたのか、わかりました。またこの友人が放射能汚染の防止に向けひとりの母として頑張っていることも、なんとなくわかるような気がしました。水俣の災害は、いまの原発事故と放射能汚染災害と同じだからです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

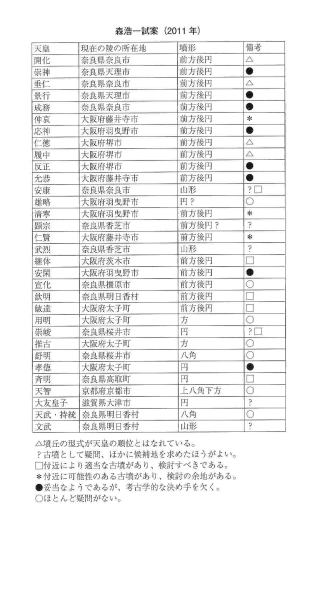

(51)いくつかの天皇陵自体に考古学的な疑問があるのか 『天皇陵古墳への招待』 筑摩選書 | |||||||||||||||||||||||||

●天皇陵、古墳というと、私は、全長700mにもなる巨大な仁徳天皇陵を思い出します。でも逸話によると仁徳天皇は、「仁徳」のある人で、宮殿から見下ろした下々の庶民のかまどから煙が立ち上っていないことに気づいて、「それなら租税を免除します」としたそうです。その間は倹約のために宮殿の屋根のボロボロになったといいます。それで仁徳天皇の治世は仁政として知られているとのこと。そんないい政治をする人が、巨大な古墳のための土木工事をするだろうか? との疑問もありました。  ●この本は、森浩一という同志社大学の名誉教授で、考古学の大家が書いたものです。本の全体に文化財を守ろうという信念と科学的な探究心に溢れているようです。私が興味深かったのは、仁徳天皇陵も含めて、天皇陵とされている多くの古墳が、考古学的には正確な各天皇の天皇陵とは言えないということです。 ●森浩一氏は、すでに1965年に、そのことを明らかにして、今回、1911年の「一生涯の知的格闘の到達点」としてこの本を出し、その中に以下の表が最後に掲載されていました。 ●天皇陵を宮内庁の聖域的な管理にさせないで、しっかりした学術的な調査が必要だと思われます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(50)悲しいけどほのぼのした暖かさがいい 『博士の愛した数式』 新潮文庫 読了 2012年8月3日 |

|||||||||||||||||||||||||

●映画にもなったそうですが、こういった小説もいいとおもいました。悲しいけどほのぼのしている感じがとてもいい。事故で「記憶が80分間しかもたない」数学者と、そこへの若い母子家庭の家政婦 ●殺人やサスペンスや恋愛もの、猟奇的なものSFものが流行っている中で、淡々とえがかれているだけに、結構いいと思う。東京からの帰りの電車の中で全部読みました。でもこんなに心温かい家政婦さんやその子供さんは世の中にいるのだろうか・・・。たぶん、まったくいないだけに、こういった読み物がいいのか。 |

|||||||||||||||||||||||||

(49)このシリーズのおかげで入門の入門ができました 『世界一わかりやすい 放射能の本当の話』 再読了 2012年7月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●良くないことですが、私は原発の危険性や放射能汚染の恐ろしさに対する知識はほとんどありませんでした。3.11の大震災と福島第一原発の事故から大急ぎで、入門のための知識を拾い集めました。合わせてパンフや本など約20冊ほどを読みました。その中でもまず参考になったのが、宝島社の『世界一わかりやすい放射能の本当の話』のシリーズ①~③です。 ●自治体議員としては、かなり早い段階で、 ・甲府市としての放射能汚染の地域調査と公開 ・除染も含めた対応マニュアルの作成などの要請、 ・学校給食の食材の検査要請、 ・震災による放射能汚染がれきの広域処理の問題点の指摘などーを行いました。それには、まず大急ぎの入門的な知識も必要でしたが、入門としては、このシルーズが役に立ちました。 今後は特に、妊婦と子どもを守るためには内部被曝を防止することであり、甲府市の場合は食材を選ぶことだとおもっています。学校給食・保育所給食などの検査体制の充実と継続が必要です。 ●まだ,読まれていない方は、ぜひ、一読を薦めます。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(48)庶民はまともなものも食べられないのか?? 『放射能と食品汚染』 芽ばえ社 読了 2012年6月2日 |

|||||||||||||||||||||||||

●これは、極めてわかりやすい本でした。本の名前は放射能と食品汚染でしたが、これだけではなく「食卓の危険な食べもの」「食をめぐる世界・日本の動き」「食糧の世界戦略」にも力が入っていて、かなり興味深く読むことができました。 ●でも、読んだあと、スーパーマーケットでハムなど簡単に買えなくなってしまったり、牛丼屋にいけなくなる自分がありました。それで、われわれ庶民は「一体なにを食べればいいのか」の思いも強くなっていました。そして「大金持ちはズルいよな」の思いもまた強くなっていました。 ●この天笠啓祐さんの本はいくつか読んでいますが、とにかくむつかしいことを、わかりやすく書くことのできる人だと感心しています。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(47)これが日本軍部や官僚の体質か 『プロメテウスの罠』 学研 読了 2012年5月30日 |

|||||||||||||||||||||||||

●これは、朝日新聞特別報道部の出版物ですが、NHKスペシャルと同じく、普段は体制的な朝日新聞もときどき、いい記事や、いい出版をします。今回の『プロメテウスの罠』もそうです。内容は「明かされなかった福島原発事故の真実」というものです。 ●この本を読んで、感じたことは、当時の菅直人総理などの政治家より、本当にタチが悪いのは官僚だというものです。SPEEDI(放射能影響予測システム)の情報を黙殺して避難の的確な指示を出さなかったことなどさまざまな当時のことが取材されていました。これを読むと、日本を悪くしているのは、政治家とよく言われますが、それよりもっとタチが悪いのが東電などの経営トップと国家官僚たちだと思います。この人たちは、責任をとらない。 ●先の『原爆投下』の内容ともかさなっています。ぜひ、日本の官僚のズルさを知るためにも一読を |

|||||||||||||||||||||||||

|

(46)これが日本軍部や官僚の体質か 『原爆投下』 NHK出版 読了 2012年5月10日 |

|||||||||||||||||||||||||

●NHKスペシャルは、結構真面目な報道と出版をすると感じました。この本は、2010年と2011年に放送されたものを整理したものです。その内容は、広島と長崎の原爆投下で、そのアメリカのB29特殊任務機の動きを日本軍側は一定程度情報として把握していたというものです。特に、長崎爆撃の5時間前にはその「コールサイン」をつかんでいたが、それが黙殺されたというものです。 ● 戦争指導部が、国民の命を最重要視しないというのだから、どうしょうもない。これは、今の原発行政や原発事故における政府や電力会社トップの体質と似ているのではないか。 ●それは、今回の報道とこの出版にあたっての編集した人たちが痛感していたようです。「政府が放射性物質の拡散予想システムのデータを速やかに公開し、住民の避難に役立てなかったことは、げんばくという危険が迫っていることを知りながらその情報を伝えなかったことと酷似していないか」としていることからもわかります。 ●ぜひ、一読を薦めます。 |

|||||||||||||||||||||||||

| (45)これはキレのいい反消費税論 『ワケありな日本経済』ビジネス社 読了 2012年4月14日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●「消費税は反対!」という本はいくつもありますが、この武田知弘氏の『ワケありな日本経済』は、おすすめの本です。とにかく、著者の考えていることがわかり易く読者に伝わります。私は、寝る前の布団の中で、毎晩、寝ながら2週間ほどで読んでしまいました。それだけ、著者の文体や考えていることが明快で平易で、説得力があるのでしょう。データーも豊富です。 ●もちろん、私は、内容の全てに同意しているわけではありません。いくつも、疑問におもう箇所はありました。例えば、社会主義の内容ですが、「なんでも平等を求めるのが社会主義の原則」のように言われていますが、これは違います。社会主義の目指すべき原則は、人が人に対する「搾取」の廃絶です。そこに実質的は平等があるのです。また、社会の仕組みで「消費」が基本的な社会活動のように何回も強調されますが、そうではありません。「消費」のまえの「生産」が社会の基本的な活動です。だから労働があらゆる社会にとって大切なのです。 ●まあ、「こんなことは、どうでもいい」と思われるくらいに、全体としてはキレのいい「消費税反対論」です。この武田氏の、他の著書も注文しました。続けて読めることがなんとなく楽しみです。 |

|||||||||||||||||||||||||

(44)「日本近代史」のイメージが 読了 2012年2月8日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●本の名前が面白いので、注文して読みました。本の半分が「風刺漫画」ということなので、あっという間に読み切りました。「漫画」自体が参考になり、それぞれの時代を反映していますから興味深いものでした。ただ戦争中の1930年代以降は「風刺漫画」ではなくなり「体制翼賛漫画」になっていました。これも当時のマスコミの戦争協力の状態を示す参考資料にもなります。 ●「漫画」の解説は、わかりやすくていいのですが、一般的であまり味や深みがないものでした。しかし、この「漫画」自体は、たしかに参考になります。読者は「漫画」を自分なりにみると、かなり味わいのあるものです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(43)また楽しく読んでしまったが・・・それでいいのだろうか? 『プリズンホテル』集英社文庫 再読了 2011年11月14日 |

|||||||||||||||||||||||||

|

●『プリズンホテル』の夏、秋、冬、春と4冊をまた読んでしまいました。意味はありませんが、ふとんに入ってすぐには眠くならないようなので、以前読んだ『プリズンホテル』をまた読んでしまいました。とにかく面白いので、毎日、読んで、一週間ぐらいで4冊を再読了してしまいました。 ●浅田次郎の小説は、ほぼみんな読んでいますが、この『プリズンホテル』がもっとも面白いと思います。小説の中の人物の描き方が、とにかく面白い・・・。 ●しかし「面白がってばかりいていいのだろうか?」とも今回思いました。面白いやくざ、りっぱな親分、かわいい暴力団、憎めない暴力団・・・。これで、いいのだろうか? いくら小説とはいえ暴力団にこんなイメージをもって読んでいていいのだろうか? 暴力団は、麻薬や覚醒剤の密売、強盗、テロ、殺人、万引き、密猟、窃盗、誘拐、闇金融、振り込め詐欺などの犯罪行為で、社会に寄生している・・・強気を助け、弱きを虐げる最悪の人間集団ではないのか? 暴力団によって、どれだけの人々が苦しめられてきたのだろうか?―――そんな、ことを考えたら、面白がってばかりでいいのか?――と珍しくも、自問自答してしまいました。 ●1991年に暴力団対策法ができましたが、そのことで、暴力団がなくなるとは思えません。問題は、犯罪と同じく、暴力団の温床は、社会の貧困だと思います。このことが是正されなければ、暴力団や犯罪はなくなることはないと思います。働く意欲のある若い人の雇用が保証されず、まじめに仕事をしている人にリストラや倒産があり、バクチのように景気に振り回される「運命」、力の強いものには従うしかなく、弱いものをさらに踏みにじるーーそんなおかしな今の社会が、暴力団をはぐくんでいます。 ●でも、「面白いものは、面白い」となっていまいます。それでこの小説はどうするか? 私の結論としては、「18歳未満お断り」にしたらどうか? あっという間に4冊しっかり再読了していて、そんなことを言うのもおかしいのですが・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(42)五木寛之の小説らしく、肩のこらないものとなっています 『親鸞』講談社文庫 |

|||||||||||||||||||||||||

●「親鸞」の小説はかなり前に、吉川英次のものをよみましたが、今回は駅でこの「親鸞」を購入してあっという間に読んでしまいました。法然、親鸞や日蓮の宗教は、いずれも鎌倉時代の新仏教です。社会の戦争や飢餓、天災などによる激動期・混乱期などによって人々が運命に翻弄され、苦しむ時、人々の心の救済が必要とされたときにこそ、宗教は「新しい内容」「新しい装い」で人々の心をつかみます。 ●浄土真宗の親鸞も、このような激動期に、貴族も武士も女性も、農民も、誰でも分け隔てなく、幸福になれるための教えを説いたと思います。 ●この小説は、ベストセラーにもなり歴史小説らしい展開で、読みやすいものです。しかし、よく考えってみると、NHKの大河ドラマでは、宗教家を主人公にしたものはありません。空海のものでも日蓮のものでも親鸞のものでも、読者が多い歴史小説がありますが、大河ドラマになったことはありません。やはり、宗教家のものは難しさがあるのでしょうか? ●ところで、政治は宗教とは異なります。人々が困難な時、心の救済だけでなく、具体的な、実質的な救済が必要です。このことができなければ、政治はますます・・・劣化するばかりでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||

(41)これは理屈抜きにして・・・面白いが・・・ 『水滸伝』集英社文庫 読了 2011年10月15日 |

|||||||||||||||||||||||||

|

●『水滸伝』は18歳の時に吉川英二のものを読みましたが、今回は北方謙三のものを全部で19巻 ●前回どうして最後の19巻だけ読まなかったのか? それは、私の悪い癖だからです。なんでも最後が悲劇的に終わりそうなのは、最後の最後に途中で読むのをやめてしまうからです。理屈はないのですが、言い訳としては「何も楽しんで読んでいるのに、悲しい思いをすることはない・・・」という情けないものです。この手の小説ではほとんど最後の最後で読むのをやめてしまっています。たとえば『平気物語』『義経』『武田勝頼』『人きり半次郎』・・・つまりほとんどすべてです。よく最後まで例外的に読めたのは『静かなるドン』ぐらいです。 ●吉川英二の『水滸伝』最後まで読みましたが、これは小説自体が水滸伝の崩壊まで描いてないからです。北方『水滸伝』は、18巻になったら登場人物を次々に無理やり殺してしまうので、最後の19巻まで読めませんでした。それが、なぜ今回読めたのか・・それは続編といわれている『楊令伝』が出たからです。これを読みはじめたら、水滸伝の生き残りがかなりいるので、最初から読み直して最後まで読み切ることできたのです。 ●北方の小説は、「現代もの」は余り読んでもいないし好きでもありません。しかし「昔の戦もの」は、ほとんどよんでいます。特に中国を舞台にしたものは、理屈抜きにおもしろい。そもそもこの小説には季節感はないし、場面の情景は浮かばないで、登場人物の会話で進行します。しかも、登場人物の誰と誰の会話なのかよくわからないような会話がつづくのです。また、私のように、北方の「昔の戦もの」をよく読んでいると、小説と小説で類似した「シーン」や同じような「せりふ」がいくつも、いくつも出てくることに気がつきます。それでも、そのストーリーの展開や大きさは面白いのです。疲れたときに疲れないでよめるのがいい。これは、いまの大衆小説の本筋なのかもしれません。

|

|||||||||||||||||||||||||

|

(40)本当に東海地震と浜岡原発が怖くなってきました 『福島原発メルトダウン』朝日新書 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●著者の広瀬隆氏の本は、気迫が感じられるためか、このところよく読んでいます。この『福島原発メルトダウン』も勉強になりました。なかでも「そうだ」と思うのはのは、『巨大地震の激動期に入った日本』です。「阪神大震災を境に『日本は地震の激動期に入った』ことを強く肝に銘じなければならない」とし、地震と噴火が度重なっている15年間を指摘されていますが、確かに「そうだ」と思います。それにこのところ地震の多いこと多いこと・・・。 ●東海地震は、150年周期で発生し安政東海大地震が発生してからすでに157年です。「東海地震が今後30年間に起こる確率は87%」という公式見解がありますが、つまりいつ起こっても不思議ではないのが東海地震です。この震源地の真上に浜岡原発がのっています。これは不安です。 ●「しかも、1991年5月に、3号機で定期検査中に制御棒が3本脱落し、また2000年12月に1号機で、これも定期検査中に制御棒が3本脱落する事故を起こしています。いずれも。地震がないときの出来事です」「浜岡原発では危機一髪の地震被害がすでに発生しているというのに、です。2009年8月11日の駿河湾地震でした。すべての原子炉が緊急停止しました。5号機タービン建屋ではひび割れが発生し、外壁に沿った15メートル四方で最大10センチメートルの地盤沈下が起こりました。また制御棒250本のうち、約30本の駆動装置が故障しました」とのことです。 そして、この駿河湾地震は「地震のエネルギーとしては関東大震災(関東地震)の126分の1というきわめて小規模なものなのです」 ●やれやれ、これらのことを読むととにかく恐ろしくなります。もし東海地震が起きたなら、甲府市は地震の被害だけでなく、停止中であっても浜岡原発からの放射能災害も受けることになります。やはり,廃炉でしかないと思いました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(39)県内遺跡の入門書としては最適です 『やまなし遺跡探検』山梨日日新聞社 読了 2011年7月25日 |

|||||||||||||||||||||||||

|

●あっという間に読んでしまいました。写真と地図でページの半分以上を占めているのですから、読むスピードも上がるわけです。しかも文章は平易です。それもそのはずです。もともとは新聞の『子どもウイークリー』に連載されていたものがベースだと「はじめに」かかれていました。いかにも『入門の書』で、私たちのような専門的な知識がなくても遺跡が好きな人には最適な本です。 ●私は地区の文化協会の史跡部にはいっています。おもに県内の史跡を2ヶ月に一回ほど貸し切りバスで訪ね研修としています。ですから、このような本は、企画を立てる場合には実にありがたいものです。それに、この本のおかげで山梨の遺跡が身近になり、詳しくなったような気分にもなりました。 ●郷土の歴史と遺跡を大切にし、開発などで壊さないでしっかりと未来に引き継ぐためにも、その手はじめとしてこの本はお勧めです。 でも、写真が多くていいのですが・・・定価1800円は少し高いかも・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

(38)『被爆治療83日間の記録』の取材の迫力には驚きました 『朽ちていった命』新潮文庫 読了 2011年6月25日 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●このところ、布団に入って寝る前には、原発関係の本を読むことにしています。ここでも紹介していますが、当面十数冊ほど買い集め、すでに10冊ほどよんでいますに。反省しなければいけないのですが、私は原発に対しては「脱原発」であっても、原発を抱えている県ではないために、その知識が極めて不十分です。いま大急ぎで、その知識をつめこんでいるところです。 ●買い集めた、本の中にこの本がありました。これは1999年9月の茨城県東海村の臨界事故で被爆してなくなられた患者を救うための83日間の医療スタッフのドキュメントです。このドキュメントを作成したNHKの『東海村江臨界事故』取材班も、たいしたものだと感心しました。 ●人間の体を内側から破壊していく放射線被爆の、恐ろしさを再確認しました。いったん一定の放射線を浴びると、どのような現代医学も歯が立たず、命が内部から「朽ちていく」のを見守るしかない「勝ち目のない」状態でした。83日間の治療であっても、実態としては、被爆の瞬間とともに命が奪われていたのです。 ●本にあるこの写真も、その凄惨さを表わしています。被爆8日目の写真が上で、被爆26日目の写真が下です。わずか18日間しかたっていないのに・・・。広島・長崎の被爆者の写真と同じです。この事故もやはり明らかな安全軽視で、会社側に刑事責任が問われ、業務上過失致死罪となっています。しかし「原発そのものの危険性」をもっともっと明らかにしていかなければなりません。

|

|||||||||||||||||||||||||

|

(37)人命を軽視する原発労働の実態が明らかに 『原発労動記』 講談社文庫 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●この1970年代の原発の下請け労働者の実態を記録したもで、かつて有名な『原発ジプシー』と内容的にはおなじものの復刻版です。記録された原発の中でも今回事故を招いた福島第一原発所の記録が、著者である堀江邦夫氏の労働災害も含めてもっとも迫力のあるものです。 ●もっとも現代科学が集約され安全といわれてきた原発、その原発を支えてきたのは、安全どころか命を削りながらの危険作業が強いられている下請けのまた下請けの非社員(原発ジプシー)でした。ここには、親方のピンはねによる封建的な雇用、労働災害の.事故隠し、差別、危険、安全衛生の無視、思想管理など非民主的で有害な労働のたまり場です。 ●著者の堀江氏によると、30年前の原発と今の原発内の労働は、「放射線業務従事者被曝量」と「社員と非社員」の格差を示すグラフから・・その劣悪で危険な実態は続いているとしています。そして、下請け労働者の『被曝作業なくして原発は決して動かないのだ』と強調しています。堀江氏自身も「死のふちを過去二回にわたって彷徨し、太い人工血管を全身に埋め込まれ、およそ考えつく限りの後遺症に次々と襲われ、そしていまでは「リハビリ難民」となってしまっている自分の体」とのことです。放射能災害の犠牲者である被曝者は広島・長崎にとどまらず。原発によって膨大な数の下請け労働者をはじめとする人々がいることをいること。現在進行形の被曝の実態を私たちは忘れてはなりません。 ●下請け労働者の犠牲に成り立ってきた原発、そして「原発は安全」「原発はクリーン」といわれてきたこの原発エネルギー政策は、根本からすべて『脱原発』で転換すべきです。この『原発労動記』は、淡々とした文章の中に、強い告発力を持ってきています。 |

|||||||||||||||||||||||||

(36)東日本大震災の大津波の前にあった明治や昭和の大津波が 『三陸海岸大津波』 文春文庫 読了 2011年6月6日 |

|||||||||||||||||||||||||

|

●当初、東日本大震災は「1000年に一度の未曾有の大地震・大津波」、だから「『想定外』の地震・大津波だからだった防ぎようがなかった」といわれました。特にこれが強調されるのが、原発災害のときです。 ●この記録文学は、読んだ方がいいです。三陸海岸は1000年に一度だけではなく何回も何回も大津波に襲われ尊い人命が奪われていたことが分かります。 この中では、明治29年の大津波 死者2万6360名 昭和8年の大津波 死者2995名 昭和35年のチリ地震津波 死者105名 ―が取り上げられています。 ●挿絵として入っている明治の大津波を描いた『風俗画報』にも驚きました。いかに多数の人間が犠牲となっているかをあらわしています。こうなると最近の大震災の写真やテレビは、累々と横たわる犠牲者を映し出さないために、被災の重大な事態や苦しみをまだまだ正確に報道し切れていないとも感じました。 ●ところで福島の原発災害も、まずは国や東電のトップは「天災の問題」にしたがりました。しかし、しだいにあきらかとなったことは、かなり安全上の必要な努力を怠っていたのであり、その結果が、このような未曾有の大災害をもたらしました。したがってこれは典型的な人災です。 ●もっとも、安全上の対策をしてもさらに大きな天災が襲いかかることがあります。この記録小説の最後に心強く紹介されている田老町の大防潮堤(高さ最大7.7m、全長1.350メートル)ですが、今回の大津波によって破壊されています。だから1000年に一度という大きな震災であり大津波なのでしょう。だったら福島原発も1000年に一度以上の防災体制が必要だったのです。 しかし、これでも不十分です。原発災害の猛威は、何十年にも続き、想定外の未曾有の被害を与えます。それならば、危険性をゼロにするには脱原発しかありません。

|

|||||||||||||||||||||||||

(35)手塚治虫のマンガは、いつまでも続く深みがある 『手塚治虫傑作選「家族」』祥伝社 読了 2011年6月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

|

●家にこの本(つれあいが買ったのでしょう)があったので、寝る前に読んでみました。中身は暖かい家族の絆ものかと思い読んだのですが・・・そう単純ではありませんでした。暖かさもありますが、シリアスであり、悲しくもあり、残酷でもあったり、人情的であったりです。結果が予想できて安心していられるは『ブラック・ジャック』ぐらいのものです。しかもすべての中身は分かりやすいのです。 ●絵も、いつまでたっても見やすく、こんなところにもて手塚人気の一過性でないレベルの高さを感じます。『マンガの神様』ともいわれストーリーマンガの基礎を築いたといわれます。ひと味ではなく、様ざまな味わいがありますが、その中で柱となっているものは人間性だと思います。 ●それにしてもこの人は1989年に60歳でなくなったそうです。私も、この5月で60歳です。「あらあら、この歳で終わりじゃ残念です。自分はなんの取り柄もないが、「少しでも、しっかり社会に役立って生きていかなきゃ」と感じ。無理やりの意味づけをして「もっと自分は長生きをする」ことにしました・・・。まずは、あせらず、このシリーズを探し出して読んでみることにします。 |

|||||||||||||||||||||||||

(34)著者の広瀬隆氏の脱原発の真剣な思いが伝わってきました 読了 2011年5月5日 |

|||||||||||||||||||||||||

|

●この人の本をはじめて読みました。脱原発の真剣な思いが伝わってきました。読者をいかに説得したいか! そんな思いが伝わってきました。この中で特に、私としては、興味深かったのは第1章の『浜岡原発を揺るがす東海地震』、第2章の『地震と地球の基礎知識』、そして最後の『電力会社へのあとがき』でした。著者が指摘していることが、かなりまとを得ていると思いました。 ●読み終わると、素直に甲府市に直接関係する浜岡原発は、停止が当たりまえで廃炉をめざすべきだと感じました。この本を読んでから以来地震があると「東海地震ではないだろうな」かなり過敏になっています。私は「著者に説得されてしまった読者」の典型のようなものです。 私自身もっと浜岡原発と東海地震についての本や資料を読んだり、現地の視察も必要だなとも考えさせられました。まず、いくつか、本を注文しました。 |

|||||||||||||||||||||||||

(33)日本の原発は『権力とカネ』で「地元の理解」を押さえ込んだのか 『日本の原発危険地帯』青志社 読了 2011年5月1日 |

|||||||||||||||||||||||||

|

●選挙も終わったので、寝る前の読書も再開することができました。もっとも選挙の取り組み中も読書はしていましたが、このコーナーに文章を書く余裕などありませんでした。ようやく復帰となりました。 ●福島の原発災害から、山梨県も甲府市も、これからの対応を早期にたてなければなりません。私自身もほとんど知識がありませんから、とにかく大急ぎで勉強です。そこで原発に関するいくつかの本や雑誌を買ってきて並行して読みはじめています。最初に読み終わったのは、この『日本の原発危険地帯』でした。 ●「自治体の民主主義とは何か?」も含めて、政府の基本方針が、おかしくなると地域は大変なことになると思いました。鎌田慧氏の「あとがき」には「原発は、民間企業の事業であるにもかかわらず、政府の方針に従ったものであり、政府が宣伝し、政府のカネ(税金)を湯水のように使って推進されてきた。いわば、国策に沿った事業として、俗にいうところの『親方日の丸』である。しかし、政府のお墨付き事業にしては、用地買収から建設までのやり方は、あまりにも非民主的だ」。こうもいっています「とにかく、原発はカネである。カネをばらまいて原発が建設される。地元の人たちを説得する武器はそれしかない。原発がバラまくカネは、住民を退廃させ地方自治を破壊する」 ●どこの原発でも、『カネと権力』との闘いだったようです。しかも地域の農漁業の生活を原発によって破壊されると、住民は原発に「雇用」されて生活を維持するしかない人たちもつくります。原発はこの「雇用」した人達を使って反対運動の切り崩しもしたようです。この本では、地域の労働運動の紹介が無かったことも、地域の労働運動が弱い状態であり、やはり、この「雇用」によって地域の労働運動も足を引っ張られていたのではないかと想像します。 ●鎌田氏は「原発各地をまわったわたしの結論とは。原発は民主主義の対極に存在する、ということであった」と締めくくります。これは抽象的な理論ではなく、日本の政治・原発・地域における状況論なのでしょう。 ●今、原発災害における初動体制で野党の自民党が管政権を叩いています。確かに管政権は問題があり叩かれるべきです。しかし、自民党に叩く権利があるのでしょうか? もともとは自民党のあなた方が原発を強引に進めてきたことの結果では? まず、反省すべきは、原因である自民党政治ではないか? このこともわからないのでは、本当にこまります。たぶん民主主義がわからないからでは・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『中国の旅』朝日文庫 読了2011年1月31日 |

|||||||||||||||||||||||||

●古本屋で、本多勝一の『中国の旅』が100円で売っていました。『中国の旅』の本は39年前の昭和の47年に第1刷で発行され、昭和52年のこの古本(朝日新聞社発行)をみると第20刷となっていました。随分売れていたのだと思います。40ほど前の当時の若い人達には、今より進歩的で革新的な雰囲気が取り巻いていました。本多勝一のベトナム戦争のルポである『戦場の村』なども随分読まれたと思います。 ●私も、当時の「革新的」な若者でしたから、本多勝一のルポものは結構読んだはずです。しかし、この『中国の旅』は、初めて読みました。なんか、その頃の私は、中国に関する有名な本はあまり読んでいません。もちろん日本軍国主義の侵略や三光作戦については知っていました。新読書社の『侵略』も読んでいましたが、この有名な『中国の旅』は、はじめて読んだのです。 ●今回読んで感じたことは、改めて日本軍国主義の野蛮さ・残忍さです。それが、工場や炭鉱の中国人労働者に対するいのちまで奪う残忍な働かせ方にも共通していました。社会(国家)や組織(企業内)が、「いくらでも凶暴になってもかまわない」、また「自分もそうしないと自分もやられてしまう」ということになると人間は極めて非人間的で野蛮な生き物になるということです。だから、社会(国家)や組織(企業内)をおかしくさせないことです。社会(国家)や組織(企業内)にも人間のいのちとくらしを大切にすることをあらゆる場合に最優先にさせなければなりません。 ●このルポの当時の中国人(社会)の考え方ですが、日本軍や日本人経営の炭鉱や工場がどのような蛮行をおこなってもストレートに「日本人憎し」としないで、「日本軍国主義」と「日本人民」を分けて考えようとしていることです。「中国と日本人民の共通の敵である日本軍国主義を許さない闘いを」といった思想です。たいしたものです。 ●そのほかに感じたことが2つありました。1つは、本多勝一の文章です。極めて平易で判り易いものでした。文章の中に「。」が多く「、」の使い方も巧みです。私は、この本を2日間ほどで一気に読んでしまいましたが、内容と共にこの文章の平易さにもあったと思います。私自身、議会の質問でも専門用語を使わないで分かりやすくいう努力はしています。また、文章も長々した文にはしないつもりでいるのですが・・・。なかなかうまくはいきません。 ●もう1つは、このようなルポを大新聞の『朝日新聞』が連載していたことです。週刊誌の『朝日ジャーナル』や『週刊朝日』にも連載し、『アサヒグラフ』に発表していたとのことです。大新聞の総力を挙げて、戦争と日本軍国主義を批判し平和への流れを取り組んでいたことになります。それを応援する社会的な気運もあったと思います。 ●今は、どうか? 朝日新聞などの大新聞は、かなり外交や防衛問題で、「日本は何をしている、毅然としろ!」的な論調になっています。消費税増税にいたっては「社会保障の財源確保には、消費税の増税しかない!しっかり取り組め!」との論調を強めています。「他の選択肢がない!」といった考え方は国民と政治を間違った方向に誘導するものです。 そんなことを、この古本を読んで感じました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『第二次太平洋戦争』世界文化社 |

|||||||||||||||||||||||||

●4年ほど前、靖国神社の遊就館(戦争遺品や資料の展示館)の見学にいきました。そのときロビーに展示されている太平洋戦争時の旧日本軍の戦車があったので手に触れてみました。この戦車は『九七式中戦車』でサイパン島の戦車隊が使用していたもので、発掘して1975年に奉納されたものです。この戦車隊は1944年7月アメリカ軍と戦い「玉砕した」との説明がありました。資料(『新ようこそ靖国神社へ』)による。 ●私は、この戦車に触れてみて「なんでこんなに装甲が薄いのか!」と驚きました。戦車の周りを回って、キャタピラの上の側面や正面部の装甲も指で厚さをつかんでみたのですが、3センチもなく2センチほどの厚さです。砲塔の装甲部分もこんなに薄い感じでした。「こんな装甲の厚さでは、小銃相手の戦争ならともかく、対戦車砲や戦車に遭遇したらあっという間に壊滅させられてしまうのではないか?」と驚きました。 私には、戦車の装甲は極めての厚いものとのイメージがあったからです。それは、かなり前に自衛隊のトラックに触ることがあったのですが、「軍事用のクルマってこんなにボディが厚いのか、岩ぐらいぶつけてもなんともないじゃないか! それで金もかかるわけだなぁ!」などと思ったからです。 ●その後も、この戦車に対しての疑問は強く残っていました。『第二次太平洋戦争』という本は、知人からもらったシリーズの写真集ですが、この本を見ていたら、その最後に「第二次世界戦争当時の各国の主要戦車」の資料があり、戦車の図と戦力、それに「装甲厚」が乗っていました。日本の戦車も載っていましたし、この資料にある戦車は私が手で触った『九七式中戦車』でした。みると装甲厚は「25mm」ということで私が指で触った感覚とほぼ同じでした。当時の各国の戦車の装甲厚をみると、こうなっていました。 日 本 九七式中戦車 装甲厚 25mm ドイツ Ⅳ号戦車H型 装甲厚 80mm (九七式と比べ3.2倍) イギリス 歩兵戦車Ⅳ型 チャーチルⅦ 装甲厚 152mm (九七式と比べ6.1倍) アメリカ MⅣAI中戦車 装甲厚 85mm (九七式と比べ3.4倍) フランス BⅡ型重戦車 装甲厚 60mm (九七式と比べ2.4倍) ソ 連 JS-Ⅱ型重戦車 装甲厚 160mm (九七式と比べ6.4倍) ●これは、ひどい!と思いました。当時の大日本帝国陸軍指導部の戦争思想もおかしいし、戦争兵器の技術上の考え方も間違っていると思いました。とにかく人を大事にしていないのです。それは自らの日本の兵隊に対してもです。このような戦車の装甲では、戦車戦となったらあっという間に戦車の乗員が死亡してしまうことは確実です。ほとんど戦う前に玉砕が強いられます。しかも戦車の装甲の強さとは、1つは装甲の厚さですが、もう1つは装甲の鋼鉄の質の問題もあります。旧日本軍の戦車は、鋼鉄の質も悪いままにしていたといわれていますから、機関砲や場合によっては機関銃にも耐えられなかったのではないでしょうか? ●同じことは、兵器全体にもいえるようです。水木しげるさんの、体験記である『コミック 昭和史』には、南方の日本兵が上空の友軍飛行機が敵機との遭遇戦となるとすぐ火を噴くので「マッチ!」と呼んでいたことが描かれています。これは日本の飛行機もタンクや操縦席が撃たれると防御力〔装甲〕が弱いために撃墜されやすいとのことです。 ●15年ほど前に自治会のお花見で、隣りに座っていた元海軍将校で戦艦長門に乗っていたというNさんからお話を聞く機会がありました。「日本軍の弱さは、兵隊を大事にしないことだよ。パイロットを育てるにも、時間がかる。それを乱暴な使い方をするから、次々と戦死するだけ。戦果も上らない。兵器は作り直せるが、人はそうはいかないから」というようなことを話されていました。 ●旧日本軍指導部は、人に対する考え方が、非人間的でそもそも間違っていました。それは自らの戦力である兵隊にたいしてもそうだったのですから、植民地や占領地の人々に対しては、どのような扱いをしたのでしょうか。アジアでは2000万人の人が日本軍国主義の犠牲者となったといわれています。しっかり平和を守ることとは、どの人も大切にするということでもあると思います。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『対馬丸』フォア文庫 |

|||||||||||||||||||||||||

●子どもの学校(甲府商業高校)の学園祭バザーで3冊の本を買いました。このうちの2冊は、すでに購入して読んである本でしたが、とてもいい本なので誰かに上げてもいいと思いまた買いました。それは、家永三郎氏の『太平洋戦争』それに『ガラスのうさぎ』です。まだ読んでいない本は『対馬丸』という児童図書です。太平洋戦争の後期に沖縄からの学童疎開船である対馬丸が潜水艦の魚雷攻撃で沈没したこと、沖縄の子ども達が大勢〔学童の戦没者は約800名でした〕なくなったことぐらいは、私も知っていました。そこで読んでみることにしました。 ●子どもの学校(甲府商業高校)の学園祭バザーで3冊の本を買いました。このうちの2冊は、すでに購入して読んである本でしたが、とてもいい本なので誰かに上げてもいいと思いまた買いました。それは、家永三郎氏の『太平洋戦争』それに『ガラスのうさぎ』です。まだ読んでいない本は『対馬丸』という児童図書です。太平洋戦争の後期に沖縄からの学童疎開船である対馬丸が潜水艦の魚雷攻撃で沈没したこと、沖縄の子ども達が大勢〔学童の戦没者は約800名でした〕なくなったことぐらいは、私も知っていました。そこで読んでみることにしました。 ●この本は、アニメでつかわれた絵がページの半分を占めていますから、あっという間に読み終わってしまい。なんか、もの足りませんでした。そもそも、これは原作の『対馬丸』とかアニメの『対馬丸』でみるものなのでしょう。性分ですが、私はすぐに原作やアニメのものを見たりしたくなりました。品切れかもしれませんが、本屋さんに早速、問い合わせしてみます。 ●それでも、この前の戦争で、罪のない子どもがいかに犠牲になったのかを改めに知るいい機会になりました。 私は、以前『甲府空襲の記録』〔甲府市編集〕の資料で、甲府空襲の子どもの犠牲者を数える機会がありました。それで分かったのですが、甲府空襲1.127名の犠牲者のうちの3人に1人が小学生以下の子どもでした。この空襲による子どもの犠牲は、全国のいたるところにあったでしょう。特に沖縄戦では直接-住民、子どもが巻き込まれ大変な犠牲となりました。 ●ところで、1962年の「沖縄戦戦闘協力死没者見舞金支給要綱」の中で「対馬丸の沈没の際、死没した沖縄の疎開学童の遺族」に限って見舞金が支給されこととなりました。これは、これでいいのですが、これを理由として靖国神社が対馬丸の学童も「神」として合祀しているといいます。 なんとも、その合祀の「基準」を理解するに苦しみます。それに見舞金の用語としても「戦闘協力死没者」というのも本当はどうかと思います。「戦争犠牲者」だと思います。 ●この『対馬丸』や『ガラスのうさぎ』は、うちの高校生にも読ませたいのですが、今のところ、我が家の高校生は、正月番組のバラエティをみて大きな声で笑ってばかりです・・・。くじけないで「身近な子ども」にお願いをしてみます・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『戦国無頼』角川文庫 |

|||||||||||||||||||||||||

●書店で目に入ったので、買って、すぐ読んでしまいました。これは全く肩のこらない読み物でした。物語は戦国時代の主な戦場を舞台に男女が戦い、さまようものです。女性は「とにかく美人」、主人公の男性はとにかく強くてカッコいい。数奇な運命に翻弄されても、暗くはなく、なんか明るい。ジメジメした極悪人や腹黒い陰謀家もいない。 ●特に、疲れないで安心してみて読んでいられるのは、「すばらしい美人」の二人が、殺りくのいくつもの戦場を、何年も何年もさまよい続けていても「何もない」ことです。殺し合いをしている男達が、その「すばらしい美人」に対して、息を呑んで驚いたり、尊重したり、いたわったりで、全く「強姦」とか「輪姦」の気配すらもない。これは安心できました。 ●でも、実際は、どのような時代の戦争期にも、こんなことはありえません。もちろん、特定の部隊や例外的な戦場にあったとしても、一定期間の戦争期において、このような女性への尊敬的な態度は、歴史的にも現実的にも絶対にありえないと思います。 ●しかしです。絶対にありえなくても、作家の思いで「非現実的なことを前提」とする「小説の世界」ではいいのではないか? でないと安心して詠める大衆小説がなくなってしまう・・・。それでこの井上靖の『戦国無頼』は、小説として、はじめから安心して読めました。ストーリー自体も大昔に、私たちが子どもの頃に観た東映の大型時代劇のようで、懐かしいような気がしました。 ●疲れた時には、この本はお勧めです。ただし、いくさとか戦争とかは、昔の大型時代劇のように大人も子どもも一緒に楽しめるようなものではないことも、忘れてはいけないのですが・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『クリスマスキャロル』講談社 |

|||||||||||||||||||||||||

●猛暑だと思っていたのに、もう街にはクリスマスの雰囲気です。そこで異なる児童文学の訳での『クリスマスキャロル』(チャールズ ディケンズ)を再度読んでみました。この小説は1840年代のものですが、現代にも通じる名作です。 ●小説の舞台となっている1840年代のイギリスは、産業革命によって貧富の格差が限りなく広がっていたときです。社会保障やしっかりした労働法が生まれる直前だった思います。それだけに貧しい人、障害を持つ人は社会の片隅に追いやられていて、金持ちだけが、威張っていた時代でしょう。 ●ディケンズはクリスマスの街雰囲気やクリスマス料理の楽しさとともに、この社会的な貧困を取り上げています。 「なまけもんのやつらにクリスマスの祝に、金をだしたりするもですかね。さっきいったように施設を維持するための税金ははらっていますよーそれだってけっこうものいりなんだ。景気の悪い連中はそこへいってくれっていうんだよ」 「死にたいやつは、死なせれりゃいい。よけいな人口がへるからね。それにーわるいけどーそんなことわたしの知ったことじゃないんですよ」 ●この考えは、億単位の年収がある人は、意外と本音で持っているのではないでしょうか? それでなけれでば、日本経団連のように、「社会保障を切れ、労働法も規制緩和をしろ、消費税を上げろ!雇用は非正規だ」なんていわないはずです。 ●しかし、私はディケンズの描いている「ケチケチの非人間的な金持ち」とは、現実社会では、あまりいないと思います。大金持ちこそ、日々のゆとりある私生活は、贅沢は当たり前であり、家族・友人とともに豊かさを楽しんでいるはずです。そしてクリスマスも人々に囲まれ明るく華やかではないでしょうか? また、静に別荘か、海外の高級ホテルか・・・。 ●でも、これも私の大金持ちに対する偏見と憶測で、友人知人に大金持ちがいないので分かりません。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『尖閣列島』第三書館 読了 2010年11月19日 |

|||||||||||||||||||||||||

●尖閣列島に漁船の衝突事件が起きたことで盛んにマスコミが領土問題が取り上げ、中国側の不当性を強調しています。でも、私はなんでも一方的な見解だけでは納得しない癖があります。しかもマスコミによって、すごい勢いでその一方的な見解が渦巻くようなときにはなおさらです。『いろんな意見はないのか?』『相手側の見解も聞いてみたい?』と思うのです。 ●この尖閣列島の問題では、日本では『日本の領土だ』としていますが、しかし沖縄だって、もともとは琉球王朝だったし、それを明治になってから「琉球処分」として完全に日本に組み込んでいます。明治になってから「尖閣列島という無住地を日本の領土化した」というのも疑問でした。地図で見ると、日本より琉球より台湾の方が近いからです。日清戦争後は、その台湾すら日本領土ともしているのですから。「戦勝国日本がこんな小島を非公式に領土化してもおかしくはない当時の情勢ではないか?」などと考えていました。 ●そこで、『違う意見』もとめて資料や本を探して読んでみました。分かりやすいのは、この本でした。これは歴史家の井上清が1972年に出版したものの再出版の本です。昔の革新系の言葉がいっぱいですが、説得力がある本です。 ●とにかく、いろんな意見があっていい。まず、それを知ることからはじめるべきです。しかも領土の問題は戦争も含む歴史的な経緯を見極めることが重要です。その理解や落ち着きがなくて、とにかくマスコミの流れに乗って一方的に突き進むことは危険です。それは外交や軍事防衛面でいたずらに高ぶるだけで、平和や友好とは全く逆の事態を招きかねないからです。 ●ところで、私の言いたいことは、このところ『生活が第一』の政治はまったく行方不明になっていることです。国民の失業や生活苦は日々強まっているにもかかわらず・・・「生活が第一」が取り上げられていません。その一方で自衛隊の増強が当然のように強調されはじめました。いまでは国家公務員の半分が自衛隊ですが・・・公務員の削減からは自衛隊はなぜか「聖域」となっています。落着いて考えないと・・・なんか危ないと思います。民主的な政治とは、「生活」をいかなる場合にも忘れたり、二の次にしてはいけないのです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『芙蓉の人』文春文庫 |

|||||||||||||||||||||||||

●新田次郎は山岳小説家といわれるだけあって、富士山も含めて山岳関係の小説は巧いと思います。自然の描き方、自然の厳しさの表現はうまいと思います。私が好きな小説の『武田信玄』より、山岳小説の方がいいのかもしれません。 ●この小説は、実在した夫婦による富士山頂の測候所建設とその事業の苦難を描いたものですが、冬の自然の厳しさがしっかり伝わります。また、自然だけでなく、社会的なやりとりについてもうまく噛みあっています。 ●でも、冬の寒さの描き方は『八甲田山死の彷徨』の方が凄まじかったと思う。いずれにしても日本人で山梨県人なもので・・・「富士山」とか「武田信玄」と聞くと、なんでも、かんでも「いいなー」と思ってしまうのでしょうか? ●それに夫婦の絆も立派なものです。我が家で想定すると「お父さんだけが富士山で早々と孤独死」となると思います・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||

●日本人は、意外と歴史を知りません。私もそうです。天下を取った豊臣秀吉が朝鮮に出兵した文禄の役と慶長の役が極めて大きな国際的な戦争であり、いかに朝鮮・明を疲弊させたかをあまり知りませんでした。高校のときから日本史が好きな生徒でしたが「用語」しか学んでいません。 ●しかし、韓国や北朝鮮では「壬辰倭乱」、中国では「日明戦争」ともいうそうです。休戦をはさんで朝鮮半島全土で行われた6年間の日本と朝鮮・明の国際的な戦争です。日本からは20万からの兵が送られたといいます。つまり、関が原の戦いどころではない大戦争でした。この戦争で豊臣政権の基盤が揺らぎ、明国の崩壊も早めました。 ●朝鮮水軍の勝利に導いた指揮官である李舜臣(朝鮮読み:イ・スンシン)の名は、韓国では民族の英雄であり知らない人はいません。日本人ではその名を知る人は少ないと思いますが、この小説で少しはひろがったかとは思います・・・。でも韓流ドラマの俳優の名前の方がはるかに有名でしょう。 ●この小説は一人称で、しかも暗い・・・凄惨・・・それだけに迫力があります。韓国ではベストセラーとのことですが、日本ではどうか? そもそも日本人は、この歴史を知らないのですから・・・。この小説はテレビドラマにもなっているそうですから、ぜひ日本でも放映をして欲しいものです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『楠木正成』中公文庫 |

|||||||||||||||||||||||||

●楠木正成というと、皇居の外苑に銅像がありますが、私のそのイメージは『滅私奉公』的な『大楠公』として、うんとキチンとした優等生の武士の感じでした。もちろん「判官びいき」ですから、嫌いではないものの、優等生は苦手です。今回、何気なく読んだ北方謙三の小説では、おおよそ私のイメージの異なる人物となっていました。小説では今までの武士とは異なる商品流通活動にも頭が働く、土着の『悪党』(その内容は単純な悪党ではない)となっていました。 ●そこで、自分のもっている何冊かの日本歴史の本をみると、私のイメージより北方謙三の方が正しいようでした。楠木正成が土着系とすると足利尊氏はエリート系のようです。北方は、歴史小説がいいようです。続けて「南北朝もの」を何冊か読んでいます。 ●でも、北方小説は、会話の言葉(せりふ)に工夫が足りないような気がします。それだけにさまざまな歴史を舞台とするさまざまな小説であっても、その登場人物の会話(せりふ)がなんか似通ってきています。ストーリーの構成はいいのですが・・・。また、固定的なイメージの切り替えの参考になったのですが・・・。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『第三帝国の言語』法政大学出版局 読了 2010年9月30日 |

|||||||||||||||||||||||||

●クレンペラーの日記『私は証言する』がよかったので、同じ著者の『第三帝国の言語』を早速、購入して読んでみました。これも興味深いものでした。ナチズムに支配されているドイツのユダヤ人文学者として文化とくに言語の問題からの分析です。ナチは、単に、暴力・戦争だけでなく、文化もたくみに使い大衆を支配し扇動したといわれています。例えば、スポーツ・オリンピックやラジオ・映画の活用などもそうです。このクレンペラーの分析によると言語の問題からも大衆を支配し扇動したといえるでしょう。 ●「ナチズムはひとつひとつの言葉、言いまわし、文形を通じて大衆の血となり肉の中に自然と入り込んでしまっているのである。それは、百万回も繰り返されて、大衆に詰め込まれ、機械的に、無意識に受け取られたのである」 「言葉はわたしにかわって詩作したり、思考したりするばかりではない。それは、私の感情を支配する。自明のこととして無意識に私がそれに身をゆだねればゆだねるほど、私の精神のあり方を方向づけるのである」 「言葉は、極わずかな砒素の一服のようなものかもしれない。無意識に呑みこまれ、何の効き目も表さないように見えはするが、しばらく時間がたつと、やはりその毒性は現れる」 『第三帝国の言語』 ●こうなると、テレビ社会の現在は、どうなるのでしょうか? 例えば、小泉改革の「官から民へ」もそうかもしれない。個々具体的な論証抜きで、「民間委託・指定管理者制度」が闇雲に進められてきました。「規制緩和」もそうです。「どのような規制を緩和すべき」で、また「どのような規制を強めるべきか」という個々の事例が論証されないままに、ここでも「全て正しい政治のスローガン」として進められてきました。この進め役と広げ役はテレビです。なんせ、24時間で何百万回以上も理屈抜きで繰り返されたのですから。 ●ところでテレビは、来年の7月24日からアナログ廃止が強制化されます。私も地域の「地デジ」の学習会に参加しましたが、「地デジ」はパソコンのインターネットの機能などもあり、毎日が、いまのテレビより「地デジ」のテレビに「24時間の生活がしばられる」こととなるでは・・・などと思いました。これは便利であっても、「こわい」ことになるかも・・・知れません。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『戦争論』徳間書店 |

|||||||||||||||||||||||||

| ●『戦争論』とは、1800年代のナポレオン戦争時代にクラウゼヴィッツ(プロイセンの将軍・陸軍大学校校長)によって書かれた古典的な戦争理論です。「軍事戦略を主題とする最も重要な論文のひとつとして、今日でも各国の士官学校や研究機関で扱われている」とのことです。 ●以前にも読んだことがありましたが、あまり難しすぎてよく分からなし,興味ももてませんでした。今回は違う本の、違う訳文だったためか、極めて興味が持てました。 ●「戦争とは、敵を強制して我われの意思を遂行させるために用いられる暴力行為である」「戦争とは単に政治行動であるのみならず、まったく政治の道具であり、政治的諸関係の継続であり、他の手段をもってする政治の実行である」という定義は、なるほどと思わせます。そうなると戦争を防止するには日々の政治がどうなのか? しっかり考えるとりくむ必要があります。 ●また、その内容も意外と理解できるものでした。「防御」では「状況の許す限り、兵力を集結させることが必要である。戦場における本戦とは、敵の重心と味方の重心との衝突である。攻撃者もしくは防御者のいずれかにますます多くの兵力が結集されるほど、効果はいっそう確実となり、いっそう大きくなる。兵力の分散は、特別な目的のためにやむをえない場合をのぞき、排撃されなければならない」。この理論は、独ソ戦争の『ジューコフ元帥回想録』のなかでも強調されています。戦争に勝つためには、いかに味方の兵力をぶつかり合う時間と場所に集中させ、敵に対しての味方の優勢を確保するかを絶えず試みています。 ●日本の太平洋戦争観では、なんか「多数の有力な敵に対して、少数ながら果敢に戦い玉砕した」といったことが強調されることがあります。しかし、まともな戦争理論では、これはまったくダメでしょう。非科学的な敗北前提の精神論となります。本来「玉砕」という兵員の全滅を繰り返す戦争指導部は、「戦争を遂行する立場」からも、その「戦争責任」が問われなければなりません。しかも「一億玉砕」では、ひどすぎる考え方です。 ●「本戦敗北後の退却」も勉強になります。「本戦における失敗とともに、軍隊の力は破砕される。そのさい、物質的な力よりも、精神的な力の破砕が特にいちじるしい。新しい、有利な状況が生じない限り、再度の会戦は、完全な敗北、おそらくは全滅さえもたらすであろう。これは軍事上の公理である」「もっとも危険な状況から脱出しようとする場合、外見を取り繕うとして無益に時間を浪費し、危険を大きくすることがあるのは事実である」。これも参考になります。日本の大本営は無謀で人名を軽視する非科学的なやり方をしたのでしょう。 ●いずれにしても、戦争を起こさない、戦争をまねく政治をストップさせ続けることですね。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||

●私は、いい本に、出会うと幸せなるし、なんか儲かったような気がします。久々にこの本もそんな本でした。クレンペラーというドイツのユダヤ人文学者の日記は読まないと損をするものです。 ●これは、単にユダヤ人迫害の記録ではなく、宣伝や文化とか言語・思考とか、大衆動きや感覚などが迫害の生活の中で描かれています。 ●私は、早速、同じ著者のクレンペラーの『第三帝国の言語』法政大学出版局の本も購入して読んでいますが、このも儲かった感じの本でした。とにかくこのような状況の中でも考え、記録していた人々に敬意を表します |

|||||||||||||||||||||||||

|

『壬生義士伝』文藝春秋 |

|||||||||||||||||||||||||

●映画にもなるだけのことはある面白い小説です。いままでいくつもある新撰組小説とは一味違っていて、そこがいい。また、主人公が極貧の出稼ぎ下級武士といったところもいい味を出しています。 ●一気に読めるものです。でも、よくよく読んで考えてみると、なんかつじつまの合わないところが、いくつもあります。例えば、財政上裕福だったとしている新撰組のその幹部が、ほとんど全部仕送りをし続けるのなら、東北の田舎の家族は「下層の生活」ではなく。上層の生活」に近くなるのではないか? 幼馴染の親友(次郎衛)が切腹を求める最後の場面から、その親友が官軍に抗する南部藩の方針を固め、藩が戦い敗れるまでは、かなりムリがあるような気がします。 ●だからといって小説としての面白さは失われていませんが、浅田次郎の小説はなんか「ひねりすぎ」のような感じもしました。でもこれからも読んでいきますが。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

『日本税制の総点検』勁草書房 |

|||||||||||||||||||||||||