�W���j�A���s���苻���U���H�v �@�e�L�X�g���Ċy��

�s�P�P�����{�ʐ^��G�T�O�O��

�q�ǂ������ɂ��n���̗��j�▼����m���Ă��炨���ƁA���s�s���P�P���A�����w����ΏۂɎ��{����u�W���j�A���s����v�̌����e�L�X�g�����������B�s�����w�Z�̎Љ�ȋ��@�����M�ɋ��́B��T�O�O�_�̎ʐ^��G���g���A��l�p�ɔ�ׂāA���e���Ղ����A���Ă��y���߂���e�ɂȂ��Ă���B�s�����S?�U�N��R���T�O�O�O�l�ɂ͖����Ŕz�z�����ق��A�T�����{�����ʏ��X�łP�O�O�O�~�Ŕ̔�����B

�a�T���A�P�W�S�y�[�W�B���{�̗��j���̂��̂ƌ����鋞�s�̗��j���͂��߁A�`���s����X���݁A��炵�ƐH�ȂǂP�O�͂ō\���B�u����������̂ɁA�����́H�v�u����̃��[�c�͐퍑����H�v�ȂǁA������U�����ڂ�b�̃R�������A�S�y�[�W���ƂɌf�ڂ��A���k�̊S�������悤�H�v���Ă���B

�������̕��䂩���э~����Ȃ��悤�ɍ�i�����j��݂�����������̋M�d�Ȏʐ^��A���s�̑�\�I�Șa�َq�⋞��A�M�y��̎ʐ^������A�ڂŌ��ė����ł���悤�ɂ��Ă���B

��N�U������A���s�s�����w�Z�̎Љ�ȋ��@���P�R�O�l����ނ��A���M�����B�W���j�A���s���萄�i�v���W�F�N�g�̎s�c�Ђ�݈ψ����́u��l�����̋��s�{�͏��X�ɂ���������Ԃ��A�q�ǂ������͂قƂ�ǂȂ������B���ꂵ���Ȃ��A���s��g�߂Ɋ�������v�Ƙb���B

�s���ςȂǂł��鎖���ǂ́u���ׂĂ̊����ɓǂ݉����������B��l��������������Ă����߂ɂȂ���e�ł��v�Ƙb���B

�W���j�A���s����͂P�P�����{�Ɋ�b�R�[�X�����{�B�s�����̂T�A�U�N���͊e�Z�Ŗ����ł���B���������l�A�C�w���s�����\�ŁA���N�Q���Ɏ��{���锭�W�R�[�X��A�����͖���̖��l�R�[�X���\�肳��Ă���B

2006.05.09�@���s�V���j���[�X���

|

�ԓ��ʼnߋ����Ƀ`�������W

�ԓ��ʼnߋ����Ƀ`�������W

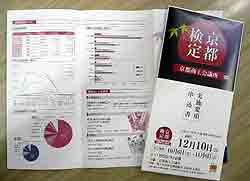

���s���H��c����12��10���ɍs����R�s�E�ό��������莎���i���s����j�̎��{�v����\���������������������̂قǍ쐬���A���s�s���̎�v���X�Ŕz�z���n�߂��B

���s���H��c����12��10���ɍs����R�s�E�ό��������莎���i���s����j�̎��{�v����\���������������������̂قǍ쐬���A���s�s���̎�v���X�Ŕz�z���n�߂��B

���s���H��c���͂Q�S���A���s�E�ό��������莎���i���s����j�̃C���[�W�f�U�C���\�����B���s�̂����ĂȂ�������\���������S�}�[�N�ȂǂŁA�|�X�^�[���͂��߈�����Ɏg�p����B

���s���H��c���͂Q�S���A���s�E�ό��������莎���i���s����j�̃C���[�W�f�U�C���\�����B���s�̂����ĂȂ�������\���������S�}�[�N�ȂǂŁA�|�X�^�[���͂��߈�����Ɏg�p����B