彼女たちが纏い戦地へ赴く装甲兵器 |

|

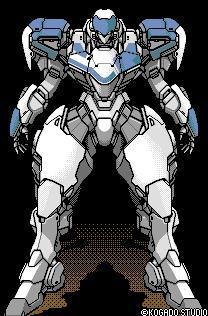

X−4S(PDW−S810) X一4型シリーズの集大成的な存在であるX−4S型は、第4世代PLDの最終的な発展系といえる。 強力な攻撃能力、クリーン状態でのマニューパビリティ、専用索敵ユニット(VP1)付加による索敵能力、R&M(修理性・整備性)など戦術作戦面において優れた汎用性、実用性を兼ね備えている。 強襲機やカーゴバードなどを使用した緊急特殊展開も可能である。 次世代PLD選定では、OMI社のYDW一R701(後のXJ一1)に発展性、将来性でも圧倒的なアドパンテージをもって勝利した。 競争相手のYDW一R701は、索敵型と強襲型の従来通りの派生型を念頭に置き、X一4型を踏襲した設計による安定性と価格面というS型とば異なる解釈での汎用性でアピールしていた。 空挺降下能力は使用頻度の面から重要視されず、カーゴバードなどの使用も不可能。軍のRFPでは、強襲機やカーゴバードの使用可能を汎用性の一環としてはならないとあるため、使用可能なS型に対しての比較対象の要素にはならないが、オムニ軍は、独立戦争時からPLDのみで編成された特殊部隊の必要性を重要視していたため、この事だげでも終始S型有利に選定が行われたのは当然のことであった。 S型の優れた機体性能から、マスコミでは第5世代との評価も有るカ、これについての軍の正式見解は発表されていな。 しかし第1次独立戦争終了時からのX4シリーズ開発と平行してスタートしたトラフル・ワークス(RD社による次世代PLD研究開発チーム)が、X4S型の開発に関与している可能性は高く、そうであればマスコミの指摘はあながち的外れなものではないといえる。 全規模開発のはずのS型が,なぜX一5ではないのかという事にについては、様々な推測が飛び交っているか真意は定かてはない、ただX−4型との流用パーツの多さが一因であることは間違いないとされており、特に降下ユニット関連はそれが著しい。S型は、攻撃能力、索敵能力、戦闘行動半径などあらゆる面での向上という難しい命題を、機体を大型化するという方法で答えた。 しかし、逆に降下ユニットは小型化を要求されHR社による開発ぱ難航した。降下ユニットを使用したプロファイルは今の所、特殊部隊のみとされており、使用頻度は戦略的見地から多い物ではないが、ほぼ使い捨て状態といえる現在のシステムで降下ユニットの小型化という要求は、将来性も含めて当然の事といえる。 |

|

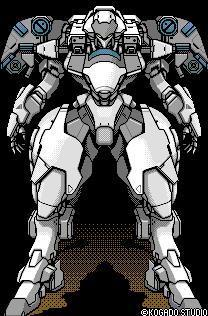

X−4RR(PDFR−R807) X一4型の索敵型X一4R(PDF一R702)がX一32R(PDR一603)の後継機として開発されたのは当然の事で、X−4+型の正式採用に伴い、RD社はこれまでと同様、軍に対してX−4+R型を提案した。 提案されたX−4+R型は、両肩部に電子戦用索敵ユニットを装備し攻撃能力をほとんど廃した索敵専用機となっており、これまで以上に用途を限定したコンセプトは、軍の新たな戦略構想とは方向性のまったく異なるものだった。 そのため軍は、C型と違いR型の戦略的価値を認めながらも、より汎用性を重視した次期主力PLDの選定(後にX−4Sが選定される)の方に関心を深め、用途を限定したR型後継機開発には消極的だった。 結局、地球政府軍を仮想敵国とした場合の戦略的見地から新R型の必要性は無しと判断され、現行X−4R型のアビオニクスの交換による能力向上型で次期主力PLD完成までを凌ぐ形となり、X−4+をベースとしたR型は3機の評価試作機の段階で打ち切られた(RD社は、C型の強行採用の件もあり、了解せざるを得なかった)。 要求された能力向上にはマーチン・ベリエッタ社製コア・コンピューターを中心に構成されたアビオニクスを搭載し、文字どおり索敵能力を強化したブロック40、量産53番機(SXR4OB650053)から生産移行が始まった。 ブロック40の索敵能力は35と比較して30%ほどアップしたといわれており、ジアス戦役以前にオムニ軍が配備していたX−4R型72機は、グラデン抗争4カ月前までに、全てブロック40への機体改修が終了している(ジアス戦役でジアス軍が使用したX一4Rは、全てブロック35仕様の改造機)。 一度キャンセルされた新R型の提案が再び浮上したのは、グラデン抗争が事実上の内戦状態に入った2544年5月。主な理由は、次期主力PLDに逮定されたS型終的な開発の遅れと、 同時期に判明したジアス側の新型PLDの存在の2つ、特に後者は、OMI社が、オムニ軍の次期主力PLD選定競作にX一4S型の対抗馬として開発したもので、X4+型同等の性能を有しておりオムニ軍の脅威となりうる機体性能を兼ね備えた4世代型PLD、後のXJ一1型である。 幸い、XJ一1型の実戦配備が遅れたため、オムニ軍はこの隙に、X−4R型では不十分となった戦術的アドパンテージを保つべく、X−4+R型を試作機扱いのままで35機の量産を承認した。 |

|

X−4+C(PDF−C701) X−3A型から誕生した派生型、装甲突撃歩兵(C型)は、ミッションプロファィルがほほ同様にも間わらず、Xー4型では装甲強襲歩兵と名を変えた。 これはオムニ軍の戦略構思が独立戦争時とは異なることを意味している。 汎用性の優れた4+型におけるC型は、開発時から必要性の面から異論も多く、プロトタイプの運用評価試験では、優れた機体性能を認められながらも量産の可能性はないと言われていた。 しかし、政治的に強いつながりを持つレイラントダグラス社(以下RD社)の後ろ盾を受け、機数こそ大幅に削滅されたが量産にこぎ着け、ジアス戦役にも参加している。 グラデン抗争の際には配備数全てが緊急展開されたC型だが、抗争が本格的な戦争状態に移行すると共に、作戦規模での運営の難しさから損害が増加し、徐々に前線から後退していくになる。 特にアウトレンジからのATMには、有効な対策を講じることが出末ず、ジアス戦役終盤ではC型のみによる作戦行動は禁止され、工兵部隊など後方支援に従事する事が多くなっていた 対PLD長射程兵器が次々に投入される前線では、もはや通常部隊におげるC型の活躍の場は、皆無に等しくなっていた。(残敵掃討任務に便用された記録は多数ある) しかし、任務内容と要望から177待務大隊には多数が配備され、同機の潜在能力を生かした運営により、少なからずの戦果を挙げており、停戦までC型の生産中止に歯止めをかけた。 戦略と戦術の変化に伴い、その優秀な機体性能を生かしきる事が出来なかったC型だが、撃たれ強くサパィハリティの高い本機は、177特務大隊では信頼性が高く任務遂行のために欠かすことの出来ない機体だという。 |

X-4C X−4R X−4+ |

2年目の焦燥 開戦から2年が、経過した第1次オムニ独立戦争は、オムニ独立軍の思惑とは裏腹に次第に泥沼の様相をみせはじめ、戦域は拡大を続けた。 緒戦の敗北により後退を強いられたオムニ独立軍は、再度の部隊編成による強固な防衛戦を張り、地球政府軍を足止めするとともに攻勢にでるチャンスを探っていた。幸い、要所のゲリラ戦術が、成果をみせ、地理的優位条件も相まって地球政府軍の進軍は滞りはじめた。しがし、戦略的見地から戦局は明らかに地球政府軍に傾いており、戦闘のイニシアティブは常に地球政府軍が握っていた。 この時点におけるオムニ独立軍にとっての最悪のシナリオは、戦域の拡大によっ て生じる防衛ラインの隙間に、地球政府軍の機甲師団がなだれ込んでくるというも ので、これにともなう戦線の崩壊は、勢力的に劣るオムニ独立軍にとって致命傷となるのは明らかであった。また、このような戦略的カタストロフを避けえたとして も、このまま戦域が拡大するようであれぱ、有効な手段であったゲりラ戦術が早々 に「焼け石に水」となる可能性は高い。 つまり、オムニ独立軍はここにきて、戦略レベルでのソリューションを必要としていたのである。 新しい戦術形態へのプロセス ゲリラ戦術の成功の立役者としてパワーローダー(以下PLD)の名が、上げられるのは地球政府軍も認める事実であり、ゲリラ戦術におけるPLDの活躍はオムニ独立軍の軍事的立場を見事に象徴していた。オムニ側の官僚は「現段階での最も有効なミッション・プロファイルである」としてPLDの兵器としてのこれからの可能性に期待を寄せていた。が、その一方で国防当局は「戦線の硬直にしぴれを切らした地球政府軍が、数を押しての攻勢に出るとも限らない」という不安感から「MBTとPLDの混成戦力によるゲリラ戦術の対応策が表面化するまでに、新しい戦術形態の構想を策定する事が重要」との見方を強めていた。しかし、肝心の"新しい戦術形態"が、具体的にどのようなものであるかについて、この時点ではその方向性ですら提示されてはいなかった。 一方、軍上層部内においてはPLDに対し「通常兵器の生産を優先し、頑強なる防 衛ラインの構築と維持を遂行する」という考えと、「通常兵器での防衛ラインの維持には限界があり、完全な阻止は不可能」という見方に分かれていた。前者は、PLDを量産する工場の数が、細部行程を含め他の通常兵器の3倍を必要とするため、通常兵器の生産が間に合わないというもの。前線部隊に補充不備が発生すると士気の低下に繋がり、地球政府軍の前線突破を安易にしてしまうことを懸念している。これに対し後者は、防衛ラインでの鍔迫り合いは兵力の弱体化を招き持久戦に対応できないとし、唯一優位にあるPLDを増産し、主戦力としての新たな戦術構想によって、劣勢を補うという図式を描いている。 そこで問題となるのがPLDの生産コストである。 当時のPLDの生産には、X‐1C(PD‐301A)1機種にも関わらず、軍需工業力全 体の25%を要しており、今後のコンバージョンモデル開発による工業力占有率の上昇は必至であった。「これだけの工業力を半分でも、大量生産が可能な通常兵器に移行すれば、前線の補充不備をカパーすることは可能」というのが前者側の本音なのである。 しかし仮に、一度通常兵器生産に移行してしまえば、必要時に再び複雑な作業 工程を必要とするPLD生産ラインに戻すというのは、多大な時間と労カを必要と するため、あまりにも効率が悪い。しかも、X‐1Cの年間生産予定機数は、戦略的 に見てぎりぎりの数で、これを割ると戦力としての意昧は失われることになる。 PLDは既に前線での信頼も厚いものとなっており、戦果からもその存在は必要性は高く、戦力外にするというのはオムニ独立軍にとって現実的ではなかった。 とはいっても、X‐1Cの最終コンバージョンモデルである/N型(PD‐303C)の開 発が終了した時点での、/N型の分配配備運用及びそれに伴う生産ラインの確保などのシミュレートでは、工業力占有率は既に限界であり、地球政府軍の空爆による工業力低下までを考慮に入れると、PLDを主戦力にするための増産は困難であった。 この「防衛ライン維持のための通常兵器の確保」と「PLDを主戦力とした新たな戦 術構想」という板挟み的な状況を解決するための鍵が、次期主力PLDの開発にあることは明白であるが、それが「生産性の優れたPLDのみの部隊編成による戦術構想」という、きわめて単純明瞭な回答として見えてくるのは、/N型が実戦配備された2536年のことである。 オムニ独立軍の新型X‐1C/Nは、実戦配備から2カ月の間に軍上層部の予測を超える戦果を見せ、X‐1(PD‐207)から機種転換した部隊は、一気に太幅な能カ向上を見せた。特にMBTの進入不可能な地形によるPLDの単独展開は、同機の優れた潜在能力を発揮する結果になった。PLD単独による展開は、前線の要請により、空からの脅威が比較的少ない地域に限って渋々了解したものであったが、すでにMBTを遥かに凌ぐ機動力を有していた/N型に/とってそれは、まさに「水を得た魚」という事になったわけである。 しかしこの事例も、数の少なさから戦局を左右するほどの戦果ではなかったし、被 害が出なかったわけでもない。生産コストの高いPLDの単独展開には異論も出たが、オムニ軍上層部は次々に報告される/N型の単独展開による結果を根拠に「この先PLDが有効な戦カとして地球政府軍の脅威となるためには、MBTとの混成にとどまらず、その能力を損なわない戦術が必要」とPLDのみによる部隊編成を強調し「そのためには生産性に優れたPLDの早期開発がきわめて重大なファクターである」と結論づけ、X‐1の開発実績を持つレイランド・ダグラス社及ぴその関連企業に次期主力PLDの開発を要請、同時にこれをATR‐XL(次期主カPLD開発計画)と名付けた。 第二世代PLDの構想 ATR‐XLの開発における軍上層部の要求には、PLDのみの部隊編成を前提とした新戦術構想の運営に耐えうる性能と武装を兼ね備えた機体、つまり第2世代PLDの開発という野心があり、それゆえに要求性能は過酷なものとなった。計画は空軍の管理下で行われることになり「オムニ・マイスター」というコードネームが、与えられ、スペシャル・アクセスプラン(極秘計画)として徹底した機密保持体制のもと、ファレル空軍司令を中心に2537年2月にスタートした。 新しい戦術構想に基づいて通知された次期主カPLD提案要求書に対しレイラン ド・ダグラス社を中心とする各企業は、1カ月で計画のどの分野をどの企業が担当 するかのチーム編成を終了させた。通称「ダイブ・ワークス」と呼ばれるチーム編成は、レイランド・ダグラス社が、機体設計、アピオニクス及び機体運営システム。ルーグ・ハイルトン社はパワーユニット関係と本体サブシステム。オムニ・エアロス ぺ一ス社が熱制御、安定性(姿勢制御も含む)。NGEC社は武装システム関係及ぴ副次的な設備の各担当となっている。 PLDが厳密にいえば陸戦兵器のジャンルに相当するにも関わらず、空軍の管理下による開発となったのは、陸軍が新しい戦術構想に同意しながらも「近接支援」にこだわり続けたのに対し、空軍の提案したPLDによる「航空機からの緊急展開も可能とした特殊部隊の設立」という案が、高い評価を得たためと考えられている。開発が終了した直後の先行生産分を特殊部隊に配備すれば、少数の生産数で実戦投入出来るという、ファレル中将のいささか楽観的な見解は、前述の不安感を抱え「一刻も早く実戦配備をしたい」という国防当局の意向に、見事なまでにマッチしたのである。 ここで提案された空挺降下というファクターは、PLDの運用における新たな一面 を見せることとなり、単に特殊部隊設立のためだけでなく第2世代としての認識を 高め、地球政府軍に対し戦術面でのアドバンテージをさらにひろげるとの見方も少なくなかった。 陸軍が近接支援にこだわるのは、PLDだけでは地球政府軍の侵攻を阻止する決 定的な役割を演じきれないと読んでいるためで、空軍としてはPLDのみの編成による特殊部隊の必要性を説得しなければならず、その役目もファレル中将自身があたっている。空軍のコンセプトに懸念していた陸軍側もATR‐XLに陸軍将校を数人参加させる事を条件に中将の説得に応じ、陸軍は空軍のコンセブトの正当性を認め、とりあえず今回のプログラムを実現させた上で、あらためて両軍の意向を反映したPLD(後にX‐32(PD‐6051)として結実する)の開発にとり組むことにしたのである。 構想実験機(プロトタイプ、YD‐540) 軍がダイブ・ワークスに提出した機体の要求仕様や生産コスト、納入期限にいた るまでを詳細に記入した147からの項目からなる文書は、300ぺ一ジを超える長大なものとなった。これは、新しい構想に基づく仕様が多岐に渡った結果といえる。とはいえ、こういった性能要求においては、政治的思惑とリンクする諸事情が、企業の技術力への信頼とは別にぺ一ジ数を増やす原因となるものであり、今回のケースもそういった感は否めない。 しかし、レイランド・ダグラス社はX‐1C(PD‐301A)の開発終了にともない、第2世代機の自社開発に意欲を燃やし研究を続けていたため、147項目のうち103項目はすでに技術的にクリアーしており、残りの項目も今回の全規模開発で殆どの項目をクリアーできるとの見解をみせた。ただ航空機からの強行降下及ぴ着地という要求に、レイランド・ダグラス社の設計チームリーダー、ケント・ムーアは「さすがにここまでは研究課題に無かった」として、この要求が「オムニ・マイスターにおいて最も顕著で最も難解な問題である」と述べた。 この時点でレイランド・ダグラス社がクリアーしていないオムニ・マイスターにお ける主な提案要求(RFP)は次のとおりである。()の中は/N型の数値。 1)PLD単一編成の特殊部隊を前提とした、戦闘作戦行動遂行能力の実現 2)生産コストが/N型の35%以下 機体全体が占める複合素材の割合が60%以上(26%) パワーユニットの40916出力向上 アビオニクスの強化 3)全長6m以下兵装による増長は7m37cmまで(6m82cm〜8m96cm) 重量6.6t以下フル装備で11t以下(8.2t〜14.8t) 4)通常稼働時間20時間以上(15時間) 戦闘行動時間11時間以上(7時間) 5)航空機(強襲機を含む)からの降下展開能力の付加降下ユニットの開発 降下可能高度幅、550〜11000m自衛用各ディスペンサーの装備 潜水艦からの射出展開能力の付加射出ユニットの開発 6)105mm級のキャノン砲が装備可能 7)索敵能力を強化した索敵専用機の同時開発 8)コックピットは30mm級のAP(徹甲弾)に耐えうる構造を持つ となっている。軍はプロトタイプを完成させる期限を2538年以内としたスケジュ ールを提示した。時間的にかなり厳しい提示だが、資金面での全面援助とレイランド・ダグラス社の各種技術研究成果からダイブ・ワークスは可能と判断、これを承諾した。 承諾の際ダイブ.ワークスは、降下デスト用の母機となる輸送機の改造を空軍に依頼する。選定の結果、母機はC‐506に決定され、ダイブ・ワークスとは別の開発チームが改造を受け持つことになる。これが後に強襲機(AC‐15)をも生む結果になる。 こうしてオムニ・マイスターは開始され、ランゼスエ場において、プロトタイプ1号 機YD‐540構想実験機(XL‐340701)の最終組立が行われ、テストのためランバート空軍基地に極秘の内に空輪されたのは2538年3月2日のことである。 オムニ・マイスターがX‐3A(PD‐505)として制式採用されるまでには4機のYD‐ 540がプロトタイプ(空軍局ナンバーXL‐340701〜340704)として製造されており、それぞれの分野でのデストが、繰り返された。 その内容は以下の通りである。 1号機(レイランド・ダグラス社): 主操縦系統、自動操縦系統、操縦性評価、降下ユニットを装着しての降下 テスト(1500〜2000m)、降下中の振動、空力弾性、最大重量着地デスト、各 シスデム・チエックアウト。 なお、この機体は、2538年11月に降下テスト中に降下ユニットの作動不良により地表に激突し失われた。パイロットは脱出して無事だった。 2号機(レイランド・ダグラス社): アビオニクス開発、気象条件における研究開発。 1号機損失のため、11月以降の降下テストはこの2号機によって行われた。 ちなみに2号機のテストパイロットはハーディ・ニューランド海兵隊大尉である。 3号機(ルーグ・ハイルトン社): パワーユニットの性能実証と運用評価、初期の段階でのサブシステムの研究、 開発及ひへ運用評価の実施、搭載兵器運用テスト。 4号接(オム二・工アロスペース社): 安定性、姿勢制御システムの開発、電子環境テスト。 この機体は、2539年1月から練習機として第177特務小隊(DoLLSの前身) に配属されている。 YD‐540は、本来搭載されるはずの装備の40%〜50%以上か、未搭載という限定実験機であり、X‐3Aのポデンシャルには遠く及ばないものであった。しかし、後に機密保持や情報撹乱などの目的で、Xー2(PD‐/S401)として1号機仕様の機体が制式採用され23機生産されている。Xシリーズにおいて生産されたX‐2はこの23機のみであるが、/N型で生まれた構想を実現したという意昧において、このYD‐540は明らかに第2世代PLDと言えるだろう。 4機のYD‐540により実施されたデストから得られるデーターは全て、ダイブ・ワ ークスの手にフィードバックされ、オムニ・マイスターはぺ一パーブラン上で、まさ にリアルタイムで進化を続けた。そして、YD‐540がX‐2として制式採用された 2589年6月、ランバート空軍基地内のAXRシェルターにて真のオムニ・マイスター1号機が口一ルアウトした。 PD‐504Aと名付けられた1号機は、12カ月に及ぷ4機のYD‐540の研究開発、テストにより、1号機とは思えぬ完成度を見せ、RFPの残りの項目もこの時点でクリアーし、生産ラインの確保が終了した同年12月、X‐3Aとして制式採用され、PLD編成による特殊部隊に配備するべく先行生産に入った。 PLDX−4開発 第1次オムニ独立戦争においてPLDは、戦術レベルでの功績により、そのカデゴリ一を築いた。傑作機と称されたX‐3型の優秀な機体性能は、地球政府軍のいかなるPLDをも凌駕していた。しかし、これは同時に高度な操縦技術を必要とし、コックピットの人間工学的な面での批判も相まって、通常部隊におげる機種転換は難航した。 急速に進化を続けるPLDに、通常部隊のパイロットが文寸応出来なかったのである。とはいえ、当時のオムニ軍が抱えていたPLD開発に関する諸問題を考慮すると、「パイロットを選ぷ機体」X‐3の登場はある意味で仕方のない事だったのかもしれない。 PLDは、戦時中あらゆる面で戦闘能力を追求され、そこに存在価値を見い出して きた。戦争終了という新しい局面を迎えるにあたり新世代PLDX‐4の開発に掲げられた目標は、戦時中とは異なる戦略構想に基づくもの、いわゆる、通常部隊での運用性などを念頭に置いた「汎用性」だったのである。 |