11月6日 曇りのち雨

2:30起床。テント内は10.1℃もあって暖かかった。昨日はあれほどの霧だったのに、今は空には星が見えた。登る女騒ぎでネズミのことはすっかり忘れていたが、この夜もウチのテントは特に被害はなかった。朝食はインスタントのリゾット。これが不味くて、スープで無理やり流し込んだ。いつになく撤収もスムーズに行き、5時過ぎには撤収完了。テントの結露は経験したことのあるレベルのものだったが、ウッドデッキのびしょ濡れ具合には閉口した。なにしろ物が置けない。下の花崗岩粒の地面に荷物を下ろしてパッキングをした。

真っ暗なのでよく分からないが、撮影隊は茂みのあちこちに分散してテントを張ったようだ。

5:30 夜明けの縄文杉へ

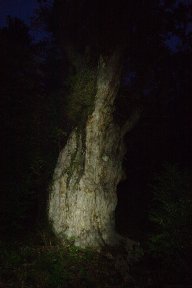

暗闇の中、ライトの明かりにぼうっと浮かぶ縄文杉を見ると、ようやく本物を見たような気がした。前日午後に初めて見たときはまだ殻の中に閉じこもっていたのかも知れない。幻想的というのとも違う、なんとも言えない不思議な感覚だった。

6時くらいになると、ようやくライトを当てなくても肉眼で見えるようになってきた。タイミングよく、先着のパーティはデッキのはるか下に降りて朝食中で、縄文杉と対峙しているのは我々だけとなった。さすがにこの環境では、なにかしらの感動があった。昨日はどこかよそよそしかった縄文杉が、この朝は親密だった。こういうものを鑑賞するときは、いかに他者を排除できるかがポイントだ。それによって印象がまったく違ってくるときがある。そういう点では仏像や美術作品の鑑賞によく似ていると思った。

そうこうしているうちに徐々に人が増えてきて、とうとう『登る女』撮影隊もやってきた。撮影隊は前夜の騒ぎっぷりとはまるで別人のような気遣いぶりで、こちらが恐縮するくらいだった。デッキ上は全部で20人くらいになっただろうか。もちろん、みんな縄文杉を眺めていた。デッキに座り込んで惚けたように杉を見つめる若い女性もいた。あたりは静かで、リラックスしたいい雰囲気だった。

7:12 縄文杉発(1295m)

少人数のツアーはともかく、大人数だとガイドも声を張り上げるから、そういうのが来るともう一気に観光地になってしまう。「はーい、もうちょっと寄ってくださーい」「はいっ、チーズっ」・・・朝の静かな縄文杉が台無しじゃん、とか思ってたら、同じことを思う人がいてガイドに声を落とすように注意していた。

立ち去ろうとして、デッキの階段を少し降りたところで最後にまた振り返ってみたときは、縄文杉はすでにあのよそよそしい表情に戻っていた。

7:52 大王杉(1210m)

大王杉は縄文杉発見までは最大の屋久杉とされていたそうで、その風格はただならぬものがあった。大王の名にふさわしい。縄文杉よりも近くで見られるのがまたいいし、根回りも大王杉の方が大きいという。あまりメディアに露出しないから、既視感がなくて新鮮だった。

8:28 ウィルソン株(1030m)

お願いですもう勘弁してください、というくらい階段を降りて、ようやくウィルソン株に着いた。3人ほどが休んでいるだけで、閑散としていた。ウィルソン株は立入禁止になったと聞いていたが、どうやらそれは根の周囲で、株の中はO.K.だった。早速入って、ミーハー根性丸出しでハートマーク撮影。場所はすぐに分かった。

ウィルソン株は、自分の場合は縄文杉よりも来たかったポイントだ。まず第一に形に惹かれる。そして中には、祠があり、水が流れ、見上げるとハートが見えたりして、歴史的にも秀吉に伐採されたとか(これはどうもウソらしいが)、これほど見どころ満載の自然木もそうそうないのではないかと思うのだ。

9:04 ウィルソン株発(1025m)

ウィルソン株のすぐ下にはこの9月に倒れてしまった翁杉があるが、その残骸の前にも多くの人だかりが。さらに下っていくと10人くらいずつのパーティと次々すれ違う。観光客の多いところだと、すれ違い待ちのタイミングが合わなかったりしてイライラさせられることが多いのだが、ここではそんなことはなかったのが救いだ。すれ違いのできるところはそこかしこにあったし、こちらが下りなので、とにかく登り優先を徹底させるだけでいいからだろう。

道は基本的には木道だが、斜面のトラバースで、石をまたいだり桟道が渡してあるところもあり、にわかトレッカーたちにはちょっと辛いかもしれない。しかも彼らの行く手にはこのあと、ウィルソン株の先で階段地獄が待ち構えている。

9:29 大株歩道入口(925m)

トロッコ道は線路の間に板が敷いてある。とってもなだらかな木道と同じなわけで、とっても快適だ。トロッコ道にさしかかると対向パーティは少なくなった。線路上を行進している人たちを見ると、戦争映画を連想してしまう。

10:31 小杉谷荘跡(745m)

10:38 楠川分れ(740m)

小杉谷荘跡から5分ほどで楠川分れ。さすがの快適歩道にもいい加減飽きた。白谷雲水峡を目指すため、これから辻峠への登りとなる。なんだか空がどんよりと重くなってきた。11:40 辻の岩屋

ここで我々も写真を撮ったりしていると、唐突に雨が降ってきた。岩屋の中に入ってカッパとザックカバーを装着。そんな中、若い女性2人+ガイドのパーティがやってきて、岩屋で雨宿り。白谷雲水峡は雨が降ると沢が渡れなくなると聞いていたので、このガイド氏に状況を聞いたところ、「こんなのカエルのションベンだよ」と言うことで、みんなで笑った。

11:54 辻峠(990m)

岩屋から峠はすぐだった。雨は本降りで、止む気配はない。峠は通過。もちろん、太鼓岩にも寄らない。雨で気分はヘコんだが、これが稜線でなかったのはせめてもの救いだ。一方相棒は、屋久島なので雨は元より覚悟していたからと元気そのもの。たしかに、苔は鮮やかだし、さっきまでもやもやした感じだった空気はすっきりとして見えたし、まあ屋久島らしいっちゃぁらしい。

木の根は滑りやすく、カメラは曇り、カッパのフードで視界も悪い。こんな悪条件の中を次々と観光客とすれ違う。ポンチョの人はまだいい方で、傘をさしていたり、ごく少数だが雨具すらない人もいた。みんなズボンの裾はどろどろ。ゴアのカッパにザックカバー・スパッツまで装着した我々はかなり恵まれているのだ。もうこの状況を楽しむしかない。

12:32 白谷山荘(855m)

白谷山荘へは寄らずにまっすぐにバス停を目指すことにする。相棒は原生林歩道を歩いてたくさんの杉を見たかったようだが、それではバスに間に合わないからと説得。もし14:10のバスを逃すと次は16時までないし、タクシーを呼ぶにしても携帯が通じるかどうかも定かでない。

13:40 白谷雲水峡(660m)

道は斜面をトラバースするように下っていく。濡れてさえいなければ歩きやすそうだった。途中で雨は小降りになった。さつき吊り橋を渡ると沢の轟音はどんどん大きくなってきた。その正体は観光ポイントの「飛流落とし」で、迫力満点。これが3日間の山旅のフィナーレとなった。

バス停には余裕を持って着いた。東屋があったが、雨に濡れた人が座ったあとのベンチはそのおかげで濡れていて、結局座れなかった。このあとの予定がまったく未定だったので作戦会議。今日中に本土へ渡ることもできるが、最後の夜はやはり島で過ごしたいということで、宮之浦に泊まることにした。相棒はまだ首折れ鯖を2切れしか食べていないのがどうにも心残りらしい。

この日の最大高度は1,300m、最低高度は660m、積算上昇は240m、積算下降は855mだった。いずれも白谷雲水峡バス停までの計測。

宮之浦へ

バスは空いていた。雨で濡れた客を運ぶことが多いのだろう、座席のシートにはビニールがかぶせてあった。途中から地元の人が乗ってくるかと思ったがそんなことはなく、空港・安房方面への乗り換えとなる役場前と、宮之浦の中心地でほとんどの人が降りた。我々は終点の港まで乗った。港でまず翌朝の高速船ロケットの予約をし、それにあわせて飛行機を早い便に変更。続いて宿を探そうとするも、どこにしようかとケイタイで検索するがいい案が浮かばない。うまい具合に雨が止んだので、少し歩いたところにある観光センターに行って手配を頼むことにした。

15時を過ぎているので、ちょっと難航したようだがなんとか素泊まりの宿が取れて一安心(屋久島には素泊まり民宿が妙に多い)。ガスカートリッジを回収してもらい、土産を買ってから宿に向かった。観光センターには三岳は売っていたが、御宿鶴屋で飲んで気に入った大自然林はなかった。

宿は八重岳荘というところだが、母屋が普通の民宿であるのに対して、素泊まりの場合はビジネス民宿とでもいうのだろうか、ワンルームのアパートのような建物の一部屋に通された。気兼ねがなくてよかったが、ユニットバスで膝を抱えていると、やはり山行後は広い風呂でのびのびしたかったと思ったのだった。

宮之浦の夜

店の入り口には首折れ鯖の幟もあった。入ってみると我々のほかに客は1組だけで、おかげで恐れていたタバコもうもうの刑には遭わなくて済んだ。魚はさすがに美味かった。地蛸刺、ツナサラダ、アカバラ刺、飛魚刺、首折れ鯖、チレダイ塩焼き、つけあげ、ホタル刺、飛魚一夜干し、鯖節のピリ辛マヨネーズ和え、飛魚のにんにく焼き、カキフライときて、最後にまた気に入った首折れ鯖とアカバラの刺身を食べて〆にした。ホタルという魚は帰宅して調べてみてもなんだかわからなかった。店で聞けばよかった。この店の醤油は薩摩醤油でもそれほど甘くないものだったので、関東人の我々にもとっつきやすかった。

焼酎は、「三岳」と「黒麹屋久の島」を飲んだ。ここでもやはり「三岳」よりは「屋久の島」の方が美味いと思った。2合しか飲んでいないが結構酔っ払った。極上の時間だった。部屋に帰り着くと、そのまま眠り込んでしまった。